新疆随班就读残疾儿童心理健康现状、分析及对策研究

沈明泓

(昌吉学院初等教育学院 新疆 昌吉 831100)

新疆随班就读残疾儿童心理健康现状、分析及对策研究

沈明泓

(昌吉学院初等教育学院 新疆 昌吉 831100)

随班就读不仅为残疾儿童提供了最少受限制的教育环境,而且也为其学会学习、学会生存、适应社会生活提供了良好条件。但是,随班就读也为残疾儿童的学习、生活和人际交往带来了诸多不便,影响着其心理的健康发展。为此,本文就新疆随班就读残疾儿童的心理健康现状进行了调查与研究。

新疆;随班就读;残疾儿童;心理健康

1 引言

随着特殊教育事业的发展,尤其是全纳教育思想对中国特殊教育的影响,随班就读逐渐成为我国特殊教育体系中影响最大、涉及范围最广、学生人数最多的一种教育方式。实践证明,随班就读这一教育安置模式,不仅为残疾儿童提供了最少受限制的教育环境,而且也促使了其在学会学习、学会生存、适应社会生活等方面能力的极大提高。但是,由于随班就读残疾儿童受自身条件的限制,他们在学习、人际交往等诸多方面常常会表现出种种与其他普通儿童不一样的心理特点,影响其学习、生活以及心理的健康发展。然而,在随班就读的学校中,教师往往更加关注普通儿童的心理健康发展,忽视了随班就读残疾儿童的特殊需求,这极大地影响残疾儿童心理健康的发展。为此,本文对新疆地区随班就读残疾儿童的心理健康现状及制约因素进行了调查与研究。

2 对象与方法

2.1 对象

2010年本调查随机抽取新疆地区中小学四年级以上至高中的随班就读残疾儿童以及其所在班级的普通儿童共952名。其中,随班就读残疾儿童238名,回收有效问卷226份(其中男119份,女107份),有效回收率94.96%;随班就读普通儿童714份(其中男386份,女328份),回收有效问卷708份,有效回收率99.16%。

2.2 方法

2.2.1 工具 采用华东师范大学心理系周步成教授等编制修订的《心理健康诊断测验量表(MHT)》为调查工具。该量表分为效度量表和8个焦虑倾向分量表两部分。效度量表(说谎量表)≥7分者,为不合格量表。8个分量表以标准分8分为临界值,小于8分为正常焦虑,大于或等于8分说明被试者在此项目上为异常焦虑;8个分量表的标准分之和为全量表的总焦虑倾向的标准分,故总标准分临界点为65分,小于65分为正常焦虑,大于或等于65分为总体异常焦虑,有较严重的心理健康问题,应予以指导和咨询。8个焦虑倾向分量表构成为:学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向和冲动倾向。[1]

2.2.2 统计方法 问卷统计使用SPSSl 3.0。

3 结果与分析

3.1 新疆中小学随班就读残疾儿童心理健康总体状况

本次调查的226名新疆中小学随班就读残疾儿童,检出有较严重心理健康问题即异常焦虑水平的学生(总量表分≥65分)23人,占调查人数的10.18%。根据8个焦虑倾向分量表的检出结果,有48.23%的残疾儿童(109人,其中:男生57人(47.90%)、女生52人(48.60%))总焦虑倾向标准分虽低于65分以下,但有一项或一项以上内容量表的标准分≥8分,这表明其在某些方面存在着一定程度的心理健康问题(见表1)。这些数据提醒我们:我们既要对总焦虑分≥65的10. 18%的学生进行心理指导和矫正,还必须为这些检出的有异常焦虑表现的随班就读残疾儿童制订特别的个人教育计划,对其心理焦虑进行干预,改变这些儿童在随班就读过程中的一些学习和生活上的不适应行为。

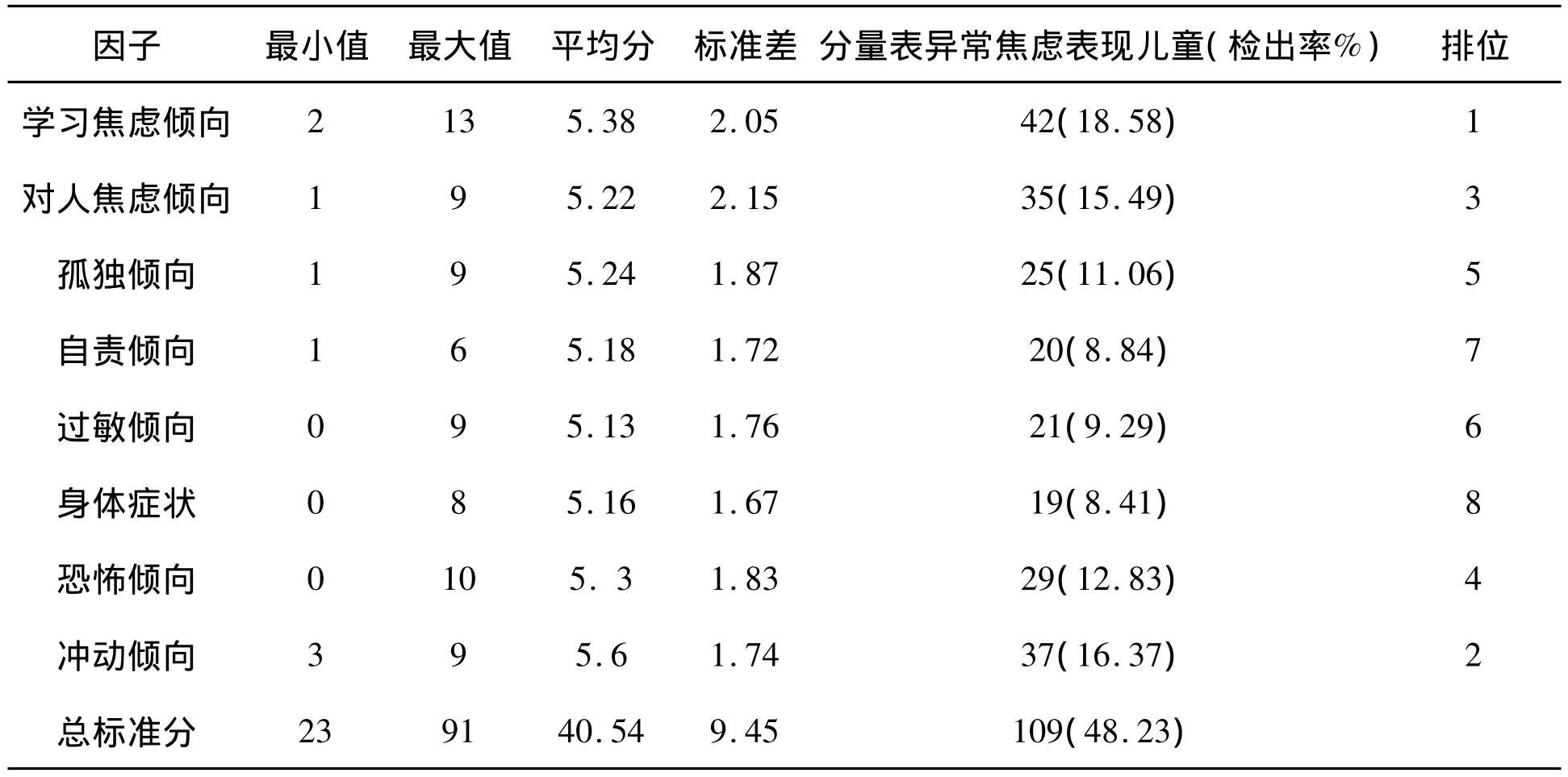

表1 新疆中小学随班就读残疾儿童心理健康状况总体统计结果

3.2 新疆中小学随班就读残疾儿童心理健康分量表调查结果

表2 新疆中小学随班就读残疾儿童心理健康状况分项统计结果

由表2可以看出:新疆中小学随班就读残疾儿童心理问题严重者的人数分布主要集中在学习焦虑、冲动倾向、对人焦虑、恐怖倾向、孤独倾向方面。

学习焦虑是影响新疆中小学随班就读残疾儿童心理健康的首要问题,有18.58%的残疾儿童存在着学习焦虑。学习焦虑产生的原因除了学校、教师、家长过分看重分数,把学生学习成绩的优劣作为评价学生的唯一标准,从而造成学生学习负担过重,学习竞争加剧这一原因外,还与残疾儿童自身的学习特点有关。残疾儿童由于受自身身体条件限制,他们在完成学习任务时会遇到普通儿童不可能遭遇的困难,如聋哑儿童的听力损失、轻度智力儿童思维片面等,这使得很多残疾儿童无法跟上正常的教学节奏,产生学业的焦虑。

由于度量尺度不统一(up-to-scale)的原因,并不能使用双目三维重建同样的方法去处理多视图三维重建。引入透视N点法(Perspective N Point,PNP)将双目三维重建拓展到多视图重建三维场景。有很多关于透视N点法的研究,如P3P、P4P、P5P[19-20]等。但为了提高重构算法的鲁棒性,一般使用多于4个特征点的算法来解决实际应用中的问题。PNP算法大致通过求得前两幅图像中的特征点的三维坐标以及这些空间点在第三幅图像中的像素坐标位置来计算估计第三幅视图拍摄时的位置姿态。并类推到更多视图的三维重建。

冲动倾向在中小随班就读残疾儿童中检出率为16.37%,在心理健康问题发生率中排第二位。冲动倾向是指无缘无故地想大声哭、大声叫,或者一看到想要的东西就一定要拿到手。冲动倾向的主要原因是由焦虑所致,但残疾儿童的冲动倾向多与焦虑无关,起因主要来源于其的情绪易变性和激情性。调查显示,由于残疾儿童生活自理和学习能力的受限,很多家庭对孩子的要求过分满足,养成了孩子依赖性强、缺乏独立性,但却任性、固执及情绪易变的性格特点。当残疾儿童遇到学业困难或生活困难时,就容易情绪失调,表现出冲动倾向。

对人焦虑在随班就读残疾儿童中的检出率为15.49%,在心理健康问题中排第三位。对人焦虑主要表现在在众人面前感到不安,被人说了什么总是想不开,在人际关系上容易产生焦虑。残疾儿童对人焦虑的产生,一是和部分残疾儿童性格较敏感多疑、情绪与行为自控能力较差有关。二是和学校教育忽略对残疾儿童人际交往技能的培养有关。随班就读残疾儿童的人际交往能力要较普通儿童要差,部分随班就读残疾儿童与周围同学存在沟通障碍,这也是他们在学校生活中倍感孤独,产生较强的对人焦虑的主要原因。因此在随班就读教学的开展过程中,对随班就读残疾儿童进行适时的心理干预是不可或缺的一环。

恐怖倾向在新疆中小学随班就读残疾儿童中的检出率为12.83%,在随班就读残疾儿童心理健康问题中排第四。其主要原因:一是,学习成绩担忧引起;二是,对人际关系的担忧引起。调查中了解到:残疾儿童入学后,常常为自己成绩担心。考前或考试中的过度紧张,加剧了其对学习的恐惧。在交往方面,有些残疾儿童担心自己的生理缺陷不被他人接受,产生了交往恐惧心理倾向。

3.3 新疆中小学随班就读残疾儿童与普通儿童心理健康差异统计结果

在对新疆中小学随班就读残疾儿童与普通儿童心理健康差异的统计中发现:除学习焦虑(Z= 3.12 p<0.01)、冲动倾向(Z=4.22 p<0.01)、孤独倾向(Z=4.13 p<0.01)这三个方面存在着显著的差异,其他方面不存在着显著差异,见表3。

表3 新疆中小学随班就读残疾儿童与普通儿童心理健康差异统计

造成新疆随班就读残疾儿童与普通儿童在学习焦虑、冲动倾向、孤独倾向这三个方面存在着显著差异的原因是:一,随班就读的残疾儿童与普通儿童相比,他们的生活自理能力、学习基础、学习能力相对较差,易形成学习焦虑;二,随班就读的残疾儿童与普通儿童相比,他们更加容易感受到学业的失败,对自己更多持否定态度,情绪体验消极、自尊心受挫,更容易表现出消极的行为,容易表现出冲动倾向;三,普通儿童不了解也没有与残疾儿童进行良好沟通的技能与技巧,这使得处在随班就读的残疾儿童没有普通儿童的人际关系良好,他们认为自己没有被班集体和同学接受,他们常常游离于班级之外,倍感孤独。

4 讨论

本研究调查结果表明:新疆中小学随班就读残疾儿童总体是一个心理健康水平较低的群体(检出有较严重心理健康问题即异常焦虑水平的学生(总量表分≥65分)23人,占调查人数的10. 18%。),尤其是异常焦虑表现检出率较高。其中,中小学随班就读残疾儿童的心理焦虑主要表现在:学习焦虑、冲动倾向、人际焦虑、恐怖倾向、孤独倾向等五个方面;在学习焦虑、冲动倾向和孤独倾向这三个方面,残疾儿童的焦虑水平明显高于普通儿童,有着明显的差异(P<0.01)。针对这个统计结果,我们采取个别访谈和集体访谈两种方式,广泛地选取了众多随班就读残疾儿童、普通儿童、家长、学校教师进行访谈,了解造成这一状况的原因。

4.1 家庭教育的影响

就家庭教育而言,它具有启蒙性、长期性、感染性、情感性。新疆地区随班就读残疾儿童80%在农村,其中80%又是贫困家庭[2]。由于农村经济欠发达,文化氛围不浓,家长大多受文化水平的限制,他们的教育方法一般比较简单或粗暴,他们更多地将教育的目光投向残疾儿童的生理康复与救治。在对残疾儿童进行教育时,心理健康教育方面基本是一片盲区,因而导致部分随班就读残疾儿童出现心理问题。

4.2 学校教育的影响

调查中发现,在大多数随班就读的中小学中,残疾儿童的心理问题并没有引起有关领导部门的足够重视。由于教育理念、办学条件、师资力量等多方面的制约,学校很少开设专门的心理课程并配备专门的心理教师,也很少有组织、有计划地对残疾儿童进行心理教育。教师的心理健康教育意识比较淡薄,教育方法比较简单等使学生缺少心理疏导和减压的渠道。

不仅如此,很多中小学由于将学生学业作为衡量教师教学水平及学生学习水平的唯一标准,很多教师将残疾儿童不纳入到教学考虑对象之内,将其视为“旁听生”,在教学上、学业辅导上、学业评价上将残疾儿童排除在教学工作之外,使得残疾儿童没有得到有效的教学,这无形地加大了残疾儿童的学业负担,导致其学业焦虑,从而引发人际关系焦虑、恐怖倾向及孤独感。

4.3 残疾儿童自身的原因

残疾儿童心理障碍的产生,在客观上存在家庭、社会和学校方面的因素,但主要还是由于他们受身体缺陷、损伤、感觉神经功能障碍、智力不足等自身因素的影响。首先,残疾孩子缺乏自信,大多存在自卑的心理。他们不能正视自己的生理残疾,往往暗叹命运之神太不公平,认为自己总比健全儿童矮一截,遇事畏缩,喜欢独处,缺乏竞争的勇气。他们还由于升学、就业等限制及社会传统的偏见,对未来丧失信心,有些残疾儿童更是不思奋发,自暴自弃。其次,残疾儿童由于身体的原因,他们认识客观事物常带有局限性,如听力残疾儿童语言较为落后,认识客观事物时往往不完整、不深刻;轻度智力残疾儿童认识客观事物常常停留在事物的表面,缺乏对客观事物的判断与推理。[3]因此,他们常常依靠感性去判断事物的发生、发展及其规律。因此,他们常常不能正确地认识和把握客观事物,对人对物易偏激、易冲动、易悲观、易自闭、心理脆弱,情绪不稳定,表现出冲动倾向、恐怖倾向以及对人的焦虑。

5 建议

5.1 确立心理健康教育意识,明确心理健康教育对随班就读残疾儿童的重要意义

残疾儿童要适应未来社会的竞争,不仅需要知识的准备,更需要拥有良好的心理素质。残疾儿童心理素质的提高,不仅对其学业和考试成绩的提高有积极影响,更有利于开发学生的心理潜能,促使他们全面素质和个性的和谐发展。

5.2 对随班就读教师进行全员培训,普及心理健康教育的基本知识,提高教师实施心理健康教育的水平

教师的心理健康教育的水平是学校开展好残疾儿童心理健康教育的关键。因此,应重视引导随班就读教师学习心理健康教育的基本知识,提高他们的心理教育辅导水平,加强心理健康教育的学科渗透。

5.3 建立心理咨询、辅导机构,加强个别辅导

学校开展心理健康教育,如果没有相应的机构,就不能及时进行指导和帮助随班就读残疾儿童解决心理问题。所以随班就读学校应积极创造条件,设立心理辅导机构,并在随班就读教师中培养兼职的心理辅导员。这样才能及时帮助个别有心理困惑的残疾儿童及时排除心理困扰和障碍。

5.4 进行家教讲座,办好家长学校,提高家长素质

家庭教育的好坏,对随班就读残疾儿童的心理问题有着重要的影响。随班就读学校要定期组织家长进行培训,提高家长的素质,使他们具备良好的修养和品行,对随班就读儿童发生的心理困扰和心理需求能给予及时地回应,使随班就读残疾儿童健康成长。

[1]郑雪等.中小学心理健康教育实验专题指导[M].广州:广东高等教育出版社,2004:224-228.

[2]自治区残疾人联合会.自治区残疾人教育工作汇报材料[C].2008-12-29.

[3]沈明泓.新疆地区残疾儿童随班就读教育教学研究[M].吉林:吉林出版社,2007:140.

2012-01-20

全国教育科学“十一五”规划2009年度重点课题(DBA090308)

沈明泓(1968-),女,四川阆中人,昌吉学院初等教育学院,教授,研究方向:性心理学与残疾儿童心理健康教育。

G40-052

A

1671-6469(2012)01-0049-05

(责任编辑:陆 遐)