甘孜藏区人文旅游资源概述

曹含梅

甘孜州藏族自治州(简称甘孜州),位于青藏高原东南缘横断山系的高山峡谷区。根据人文旅游资源的区域特色与文化旅游发展的实际情况,甘孜藏区人文旅游资源可以分为9类。

一、历史文化遗址遗存类

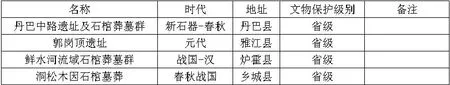

甘孜州境内有丹巴中路遗址及石棺葬墓群、郭岗顶遗址、鲜水河流域石棺葬墓群、洞松木因石棺墓葬等历史遗址遗存。丹巴中路遗址是新时期时代在藏区出现的建筑文化遗址中最具代表性的一处。位于距丹巴县城2公里的小金河畔,遗址总面积约为20000平方米,文化层最厚层面积达6米左右。这一地区的古调和石棺葬遗址也十分丰富。以石棺为例,中路乡罕额依村、几卡依村、嘎仁依村都有石棺葬出现。古代嘉绒地区髙碉建筑十分发达,是与中路遗址建筑遗存一脉相承的最真实写照,具有鲜明的民族性和地区性。

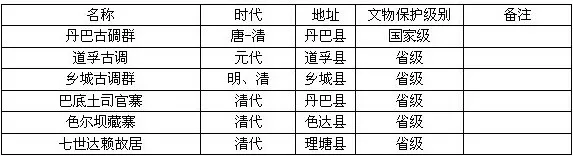

表1甘孜州古遗址和古墓葬一览表

二、民族风情与民俗节庆类

(一)民族风情

康巴地区是藏、羌、彝等少数民族世居的地方,形成了丰富、具有明显地域特征的民风民俗,许多具有省级、国家级或世界级非物质文化遗产价值,是甘孜地区发展民族文化旅游的宝贵资源。藏族的弦子、锅庄、踢踏、热巴,藏戏、格萨尔说唱等民族歌舞演义文化,古朴奔放,极富感染力。康定的“抢头水”,丹巴的“顶毪衫”、“抢帕子”,乡城的“煨桑”“转山”“转湖”及“天浴”,新龙的“过十三”,色达的“祖神山祭”、“酥油花供”等奇特多样的民族习俗,引人入胜。

(二)民间艺术

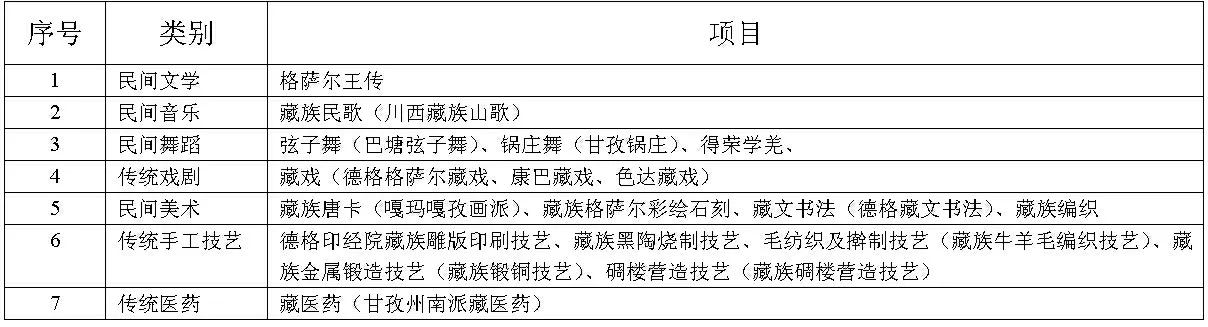

民间史诗:《格萨尔王传》是藏族人民集体创作、迄今为止世界上最长的一部英雄史诗,共120多部,100多万诗行,2000多万字,被誉为“东方的荷马史诗”。它是藏族民间大众文化的精髓,也是康巴文化的核心和灵魂,成为世界文化宝库中的一颗璀璨明珠。甘孜藏区完整地保存着《格萨尔王传》7部不同的木刻本,还有神奇的格萨尔说唱艺人。但《格萨尔王传》绝不是孤立的以说唱形式存在,还以民歌、叙事诗、谚语、赞词、以及石刻、唐卡、藏戏、舞蹈、寺院羌姆等民间文化形式传承。2002年以来,色达、石渠、丹巴格萨尔彩绘石刻相继面世,专家们认为,这不仅是格萨尔文化的传承形式,也填补了格萨尔文化在石刻中的空白。

表2甘孜州国家级非物质文化遗产一览表

戏剧艺术:藏戏是藏区特有的、从群众性宗教跳神仪式中分离出来的、深受藏族人民喜爱的地方戏剧艺术形式。康巴藏戏有康巴戏、德格戏和色达戏三个剧种。以历史传说、民间故事、说唱史诗、传记、寓言等为故事情节,反映和表现康巴地区藏族人民的现实生活和文化心理状态。其表演形式、音乐、舞台布景、服饰、面具脸谱等独具风格,对研究康巴地区民俗、宗教历史文化及语言等方面都有不可低估的价值。

民间美术与手工技艺:“嘎玛嘎孜画派”是藏族唐卡绘画中的著名流派,完成2008年北京奥运会展出的千副唐卡的绘制,留存有大量珍贵唐卡、壁画。藏族的玛呢石刻、佛像雕塑,建筑装饰,金属锻造技艺,藏纸制造、雕版印刷技艺,药泥面具制作技艺,黑陶烧制技艺,牛羊毛编织技艺等技艺高超,成品纷繁多彩,精巧富丽。

(三)节庆活动

康巴地区就藏族的节日而言,在其长期的发展流变过程中,承载着不同时期不同方面的文化信息,从形式到内容都有变化,甚而节日之间文化现象交互重叠,作用和功能互相渗透,均有久远的历史和厚重的文化积淀。具有地域性与互融性、世俗性与宗教性、娱乐性与神圣性相统一等特征。按内容、形式和功能,藏族的节日大致可分为宗教节日、岁时年节、生产节日和娱乐型节日等四种类型。藏历年,康定的情歌节、转山会、元根灯会,丹巴的墨尔多庙会,巴塘的央勒节,理塘的赛马节,九龙的祭海节等民族节庆活动,规模宏大,民族特色浓烈。

(四)祈福文化

以“扎西德勒”为核心,藏族文化中形成了源远流长的“祈福文化”。在民间,祈福文化的形成发展带来了吉祥物的多样化,“吉祥物”“吉祥图案”就是藏族祈福文化的主要表现形式。吉祥语有“扎西德勒”,吉祥数字有三、九、十三,吉祥符号有“十字符”、“拥仲字符”、“六字真言”、“寿字符”,吉祥的白色,还有“吉祥八物图”、“吉祥八宝图”、“七政宝”、“十相自在图”“五妙欲图”等吉祥图案,以及形形色色的吉祥动植物、自然物。绘制的、木雕的、石刻的、印染的、泥塑铜雕的各式吉祥物、吉祥图案,神山、墙体、门楣、神龛、家具器物上,随处可见。

三、建筑文化类

甘孜藏区建筑分为宫殿建筑、寺庙建筑、宗堡建筑、民居建筑、佛塔建筑、园林建筑、碉式建筑和桥梁建筑等。建筑理念上保持建筑材料的天然特性,直接就地取材,基本不进行二次加工。保持建筑风格的自然特征,努力做到与自然环境的协调与和谐,既适应了环境,又能抵御自然灾害,保持和传承着带有强烈地域性和民族性的文化基因,可谓“原生态家园”。“屋皆平顶”是其建筑的共性。

(一)民居建筑

甘孜州农区、牧区民居建筑形式独特多样,有移动的牛毛帐篷、休闲帐篷,各地方藏式固定建筑特色各异且风味浓厚。石木结构、泥木结构、木结构、泥结构、混合结构等建筑材料几乎都是天然的,砌石技术、夯土技术、木作技术、装饰工艺、纺织技术等在民居建筑中都有完美的体现。中国最美丽的乡村古镇丹巴“盘腿打坐”的藏寨,装饰华丽的道孚“崩科”,格萨尔藏寨,新龙民居,乡城白藏房,稻城黑藏房,巴塘夏邛的红藏房以及中咱的花式藏房等让人如置身美妙的画卷中,亲临活生生的童话世界一样。

(二)佛塔建筑

佛塔在藏语中称为“曲登”,原意是安葬佛骨、佛舍利的坟冢。随着佛教的传入,建造了属于纪念性质的佛塔,并成为藏区主要的佛塔形式。佛塔是藏区最普遍也是最具特色的宗教性建筑。凡是有寺庙或村寨的地方,都可以看到藏式佛塔。藏式佛塔从形式和内涵上可分为叠莲塔、菩提塔、和平塔、殊胜塔、涅磐塔、神变塔、神降塔、吉祥多门塔等八类,实际上代表佛陀的八个阶段或成就,也可以说是佛陀的八种精神境界,统称为“八相塔”。藏区无论寺庙大小或建材异同,在造型上都按照八相塔的模式来建造。甘孜藏区最著名的佛塔有:色达邓登曲登佛塔、道孚尊胜佛塔、塔公塔林、理塘白塔公园、新龙拉日马佛塔。

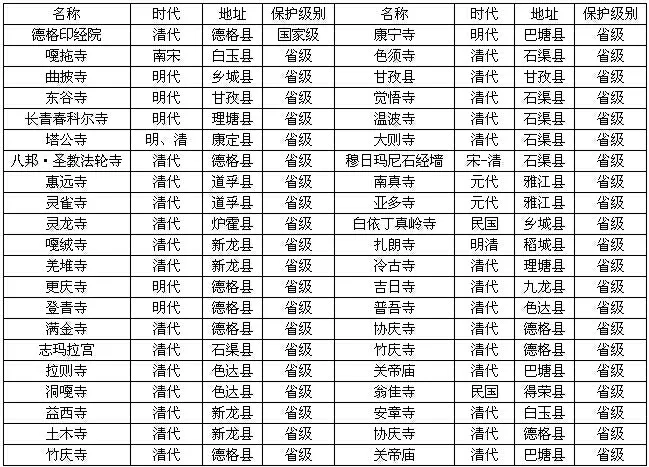

(三)寺庙建筑

寺庙建筑是甘孜藏区除民居建筑外分布最广、规模最大、数量最多的建筑类型。有“每一座藏传佛教寺庙就是一座艺术宫殿”之美誉,其规模和艺术成就是其他任何建筑都无法比拟的。藏传佛教在藏区盛行,寺庙在本地区不单纯是宗教活动中心,与政治、经济、文化教育关系密切,也是发挥社会功能的重要场所。

(四)桥梁建筑

除原始的溜索绳渡外,甘孜藏区最普遍的就是吊桥和木桥两种桥梁建筑。吊桥中最著名的是康熙年间的泸定桥,属铁索吊桥。民间还有一种藤索吊桥。常见独木桥置于河面狭窄的小河上。藏式木桥中,最具特色的是伸臂桥,即仿斗拱结构的悬臂桥。伸臂桥有井干式桥墩、伸臂、桥面三部分组成,亦可在桥两边置护栏,保护人畜安全,以新龙的波日桥最为有名,是中华民族桥梁建筑史上的又一篇章。

物理教学离不开实验部分,过去的实验教学多是教师操作、学生观看,学生在看中缺少了动脑的过程,这就使实验教学失去了原本的意义.新课标提倡将学生置于课堂教学的首位,教师要从学生实际、实验内容出发,对实验教学进行创新,更好地调动学生的学习积极性,促使学生主动加入到实验教学中,强化学生的理解,点亮高中物理课堂.

表3甘孜州古寺庙建筑一览表

四、名镇名村名寨类

(一)名镇名村

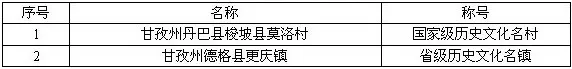

村落的产生和发展,与家族、姻亲关系的产生和发展关系密切。甘孜藏区村落因地缘或血缘关系结成,大致分为单一家族村落、亲族村落和杂居村落。2005年,在《中国国家地理》杂志主办的“中国选美”活动中,丹巴位列“中国最美的六大乡村古镇”之首。随着西部大开发和旅游业的迅猛发展,“中国最美丽的乡村”、“中国景观村寨”、“千碉之国”、 “东女国故都”等旅游形象品牌成为丹巴的代名词。

表4甘孜州名村名镇一览表

(二)古碉与官寨

髙碉建筑是藏族建筑中的特殊建筑,一直影响着藏族建筑的基本传统风格。在考古学上论证了康巴藏区为髙碉建筑发育的核心地区之一,髙碉遗迹、传说和记载不胜枚举。髙碉有三角碉、四角碉、五角碉、六角碉、八角碉、十三角等,大致分为家碉、寨碉和哨碉三类。素有“千碉之国”的丹巴中路、梭坡,髙碉林立,演变为藏族建筑史上的活化石。

表5甘孜州古碉官寨一览表

土司驻牧地称为官寨或衙门,官寨的建筑规模和功能性质与贵族的庄园类似,所不同的是,官邸的主人还要行使行政职能。甘孜藏区的官寨有丹巴的巴底土司官寨、德格土司官寨、巴塘大营官寨、康定的明正土司官寨、甘孜县的孔萨官寨、麻孜官寨等。

五、红色文化资源类

1935年5月至1936年9月,红军一、二、四方面军先后进入甘孜州泸定、甘孜、炉霍、丹巴、新龙、巴塘等15个县,活动期长达17个月,成为红军长征在四川途径地域最广、停留时间最长的地区。红军飞夺泸定桥、甘孜会师、博巴政府和第一支红军藏民独立师的建立等重大事件,在中国历史上留下了可歌可泣的一页。“十一五”期间甘孜州建成的红色旅游景点有泸定桥革命文物纪念馆、泸定县磨西天主教堂毛泽东住地旧址、甘孜县朱德司令与五世活佛纪念馆。

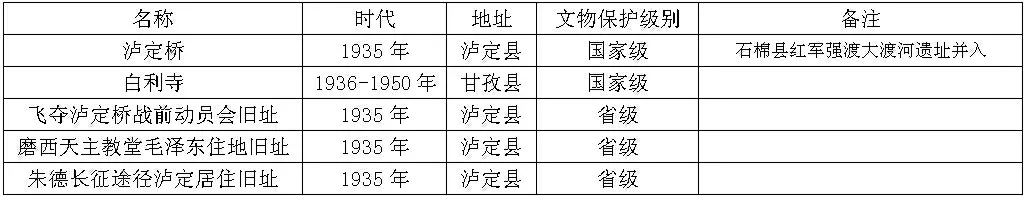

表6甘孜州近现代重要史迹及代表性建筑

六、民间信仰类

(一)自然崇拜

甘孜藏区崇山峻岭,江河交错,湖泊星罗棋布,草原丰茂辽阔,特殊的地理环境,使人们深感到自然与生活休戚相关,故天、山、岩石、水、牦牛、檀香等自然物、动植物都成为了崇拜对象。圣湖崇拜总是与神山相伴,山山水水与神相联,形成众多神山神水。并认为神山代表男性,圣湖代表女性。在甘孜藏区有著名的贡嘎神山、喀瓦格博神山、墨尔多神山。每个地区都有自己崇拜的湖泊。

岩石崇拜最直观的体现是尊崇嘛呢堆,还体现在白石崇拜上。在石渠县,有一座全用石头刻满六字真言、佛教经文和佛像的藏区最大的嘛呢石经城,藏语叫“松格嘛呢”。还有一座在雅砻江第一湾附近的最具影响力的巴格嘛呢墙,是藏区最长的嘛呢石经墙,被载入吉尼斯世界记录,是藏传佛教信徒们的圣地。

(二)宗教信仰

苯教在佛教传入前已有千余年的历史,是藏民族本土特有的原始宗教。在后弘期中渐与佛教融合,其中一部分也成为佛教的一个教派。藏传佛教的各派在后弘期中逐渐形成。

七、服饰文化类

甘孜藏区人民多着“康装”。康巴服饰与卫藏、安多地区有差异,独具地域特色,俗称“康装”。康巴藏区服装类主要有藏袍、无袖坎肩、围腰、袍裙、长布衫、皮褂、衬衣等;帽类以狐皮帽、金盏帽、礼帽最为流行;喜穿传统藏靴。男女装饰丰富,从头到脚都有不同色彩、形状以及不同图案的装饰,一般由金、银、玛瑙、翡翠、蜜蜡、珊瑚、绿松石等精工细作。

康装有独特的民族风格和艺术特点。藏族服饰大胆运用对比色,如红与绿、白与黑、黄与紫、蓝与赤等,不仅美丽,还包含有宗教象征意蕴,他们认为蓝、白、绿、红、黄是普萨的服装色彩,又归纳了大自然的直观表征,蓝色代表蓝天,白色代表白云,绿色代表河流,红色代表空间护法神,黄色代表大地。服饰中的金银珠宝、象牙玉质的饰物,不仅精美,也有宗教意义上的精神寄托,佛教中“圆满服饰十三事”的影响很深。服装及饰品的天然材质,更使康装充盈着一种与大自然相依相衬的神韵,体现了藏民族鲜明的个性和务实的审美观念。

藏族服饰习俗的传承,与自然环境、生产生活方式、藏民族的历史文化传统关系密切,原料的选择、加工及服饰的制作都与生活中的各种民俗事项有关联。可以说康巴服饰文化是民族文化遗产宝库中的重要组成部分,考察藏族服饰文化,不能仅仅局限于服饰本身,要继承、发展其民族风格和艺术特点,使它在人们的生活中绽放出更加瑰丽的色彩。

八、饮食文化类

甘孜藏区饮食状况以物产决定饮食品种,以生态环境决定饮食方式,以文化背景决定饮食风俗。大致分为牧区,康北农区、康南农区、康东农区等几个饮食文化圈。日常饮食以加工制作简易方便,快餐性食物为主。各地都有宴客饮食、节日饮食、风味饮食、花色饮食、药用保健饮食。喜茶,不可一餐无茶。亦喜饮酒,常饮自酿的青稞酒。康东农区还有玉米酒,玉米、小麦、高梁合酿的杂酒。

九、地域特色文化类

(一)嘉绒文化

嘉绒是“嘉莫查瓦绒”的简写,“嘉莫”是指女王,“查瓦绒”是指河谷,合起来表示“女王的河谷”。嘉绒文化主要分布在甘孜州的丹巴、康定、泸定,阿坝州的金川、小金、茂县、马尔康、理县、汶川、壤塘、黑水等,雅安宝兴等地。具有以下文化特征:有山地农耕文化的深刻烙印;由众多民族在历史发展进程中共同创造,是一种多元文化;“母系氏族”文化影响深远,女性文化在嘉绒文化中有重要地位;不同民族有着共同的信仰和价值追求。

农历7月初十至十五举行墨尔多庙会,纪念战神墨尔多。嘉绒年,也是为纪念墨尔多沿袭下来的传统节日。任建新认为,今川西嘉绒地区就是隋唐时代的东女国故地,丹巴地处东女国的中心,而且具有明显的东女国文化传承。

(二)帕错文化

帕错是指父系群体或父系制氏族部落。帕错文化主要分布在甘孜州白玉县三岩、美玉、萨玛乡,巴塘县甲英乡,昌都地区贡觉县的雄松、罗麦、克日、沙东、敏都等地,芒康县戈波、宗西、朱巴龙、尼增等地。具有以下文化特点:氏族部落按父系血亲关系细分;部落议事的组织成员只能是男性,成为帕错,成员间一律平等;家庭财产实行世袭制,按父系计算,父亲有至高的权利;妇女地位低下,被视为男人的附属品。

(三)扎坝文化

扎坝,藏语意为悬崖中形成的沟壑,位于雅砻江支流鲜水河下游两岸狭长的河谷地带。扎坝文化主要分布在甘孜州道孚县亚卓、下拖、红顶、扎拖、仲尼等地,雅江县的瓦多、木绒和普巴绒等地。扎坝文化的主要文化特点:走婚习俗:残存远古母系制的走婚制度,这一地区又叫“走婚大峡谷”,处于专家们认为的横断山脉“母系文化带”;高碉民居建筑文化发达,与摩梭人的走婚最大的不同是“惊险”,要经历飞檐走壁的“爬房子”;用独特的扎巴语交流;饮食文化以“臭猪肉”而闻名。

习惯上把道孚扎坝人居住地称为“上扎坝”,把雅江扎坝人居住地称为“下扎坝”。任建新等藏学专家认为,雅江扎坝应该是东女国辖地。

(四)木雅文化

木雅旧译为“弭药”,既是古老部落的称谓,又是地域名称。木雅文化主要分布在甘孜州康定县折多山以西,道孚以东。

据学者考证,木雅文化与党项、西夏文化都具有深刻的渊源关系。木雅文化也是一种特色鲜明的地域文化:“白石崇拜”、木雅语、高碉文化、红头绳编发盘头等,都是木雅文化的重要特征。此外,木雅地区学者辈出,古代有木雅前五学者,近现代又有后五学者,留下大量藏族文化遗产。

(五)雅砻文化

雅砻江是长江上游金沙江的支流,发源于青海巴颜喀拉山南麓,流入四川省西北部,甘孜以下始称雅砻。雅砻(又译为梁茹、娘绒)意为“雅砻江河谷地”。雅砻文化主要分布在雅砻江大峡谷地带,甘孜藏区中部。雅砻文化主要文化保存着“民族走廊”许多古老民族部落的文化遗存,古老、神秘又豪放。充盈着天人合一、人与自然和谐共处的人文意境和神秘氛围。

(六)游牧部落文化

游牧部落沿袭古代的部落体系,保持逐水草而居的生产生活方式。游牧部落文化主要分布在康巴地区各大草原,炉霍、色达、石渠、理塘最具代表性。游牧部落的主要文化特征:保存古代部落社会的体系;以血亲关系维系的部落联盟体;有的部落虽然在土司辖区内,但与土司关系松散,自成体系。

色达游牧部落区,格萨尔文化保留、传承较好。笃信宁玛派藏传佛教。

(七)川藏茶马古道文化

“茶马古道”特定含义的历史概念是指唐宋以来至民国时期,汉、藏之间以进行茶马交换而形成的一条交通要道,被学术界称为“世界上地势最高的文明文化传播古道之一”。茶马古道分为滇藏道和川藏道。川藏道由雅安出发,经泸定、康定、巴塘、昌都至拉萨,再经日喀则出境到尼泊尔、缅甸、印度。川藏茶马古道沿线,康定、泸定、理塘、巴塘、道孚、炉霍,逐渐发展为甘孜州境内最繁华的城镇。

川藏茶马古道的主要文化特征:人类历史上海拔最高、通行难度最大的高原文明古道。汉、藏民族关系和民族团结的象征和纽带。 促进藏区城镇的兴起和发展,带动了藏区经济发展。不仅是商道,也是文化交流之道,促进藏族与汉族和其他民族的文化交流,是西部文化原生形态保留最好、最多姿多彩的一条民族文化走廊,孕育出多元、复合文化。

[1]凌立等编著.康巴藏族民俗文化[M].成都:四川出版集团 四川人民出版社,2012年

[2]四川省旅游发展研究中心.旅游发展概况(内部资料)[Z].

[3]王志发.稻城亚丁告诉你[M].北京:中国旅游出版社,2013年

[4]蔡川.康巴地区藏戏的主要特点探析[J].南昌高专学报,2009年第4期

[5]贺先枣.浅析丹巴地方文化资源若干特征[J].康定民族师范高等专科学校学报,2006年第3期

[6]亚西、曲梅.浅谈甘孜州康巴文化的主要特点[J].西藏研究,2003年第4期

[7]况红玲、王瑜、刘靖.康巴独特地域文化在旅游发展中开发与保护的思考[J].中华文化论坛,2008年第1期

——林俊华