荣成市海洋经济发展存在的制约因素与破解对策*

王 刚,孙淑云,王 芳,陈 平,纪 灵,倪国江

(1.中国海洋大学 青岛 266000;2.国家海洋局烟台海洋环境监测中心站 烟台 264006)

荣成市海洋经济发展存在的制约因素与破解对策*

王 刚1,2,孙淑云2,王 芳2,陈 平2,纪 灵2,倪国江1

(1.中国海洋大学 青岛 266000;2.国家海洋局烟台海洋环境监测中心站 烟台 264006)

荣成市是我国海洋经济发展水平较高的地区,建立了包括海洋渔业、船舶修造业、港口与海上交通运输业和滨海旅游等海洋产业体系。近年随着 “海洋强国”和“山东半岛蓝色经济区”建设的推进,区域海洋经济发展面临新的机遇和挑战。围绕促进荣成市海洋经济可持续发展,文章分析了新发展环境下存在的制约因素,并提出了破解对策。

荣成市;海洋经济;制约因素;对策

荣成市地处山东半岛最东段,三面环海,海岸线长487 km。荣成市所拥有的辽阔海域空间,蕴藏着丰富的海洋资源,为地方经济社会发展提供了宝贵的物质财富。依托海洋,荣成市发展成为我国第一海洋渔业大市、海洋食品名城、船舶制造业基地、重要滨海旅游目的地以及生态宜居城市,成为我国海洋经济发展水平较高地区。当前,海洋开发全球化,国际海洋竞争日趋激烈, “海洋强国”和 “山东半岛蓝色经济区”战略加速推进,海洋生态文明建设呼声日高,为 “依海成长”的荣成市带来重大机遇和严峻挑战。在以海洋开发和海洋经济发展可持续为主题的新环境下,如何抓住机遇及破解约束和挑战,打造荣成市经济社会发展与海洋高效互动的新辉煌,加快建成 “海洋强市”,是一个需要认真思考和研究的重要课题。

1 荣成市海洋经济发展现状分析

得益于丰富而优良的资源条件,荣成市海洋经济长期稳步发展,建立了较完善且层次较高的海洋产业体系,海洋科技领域具备了较好的自主创新能力,对海洋经济发展形成了较好的支撑。科技与产业共同发力,推动荣成市成为我国海洋经济发展水平较高的区域。

1.1 海洋经济处于平稳发展状态

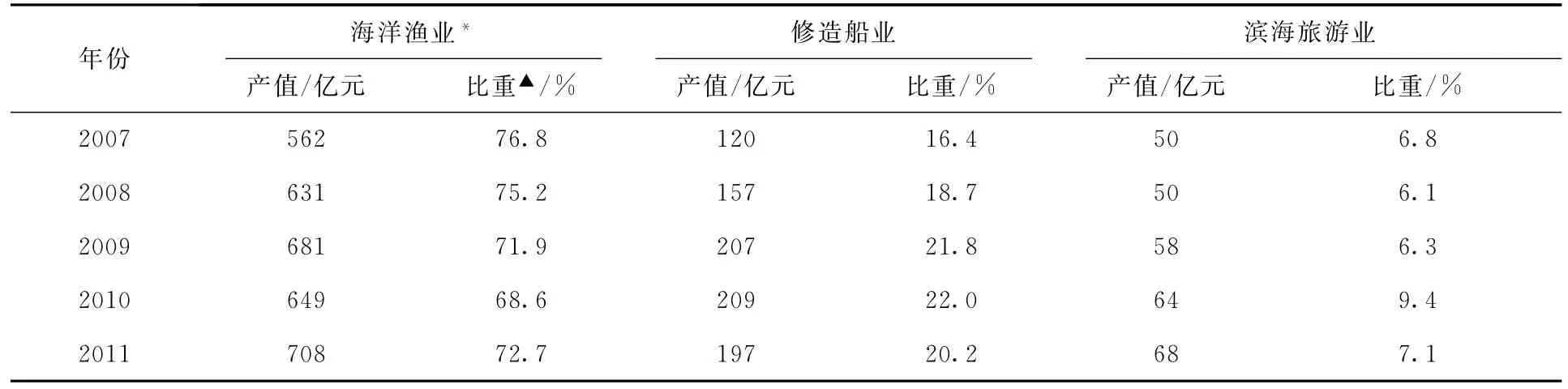

海洋渔业、修造船业和滨海旅游业是荣成市海洋经济领域的三大主导产业部门,为反映该市海洋经济发展状态,将三大部门从2007—2011年的产值和所占比重情况进行统计汇总(表1)。

表1 2007—2011年荣成市主要海洋产业产值和比重 亿元

从表1可以看出,近几年荣成市三大海洋产业部门的产值虽然在个别年份出现下滑现象,但总体上实现了较好的增长,各产业部门所占比重基本没有较大波动,海洋产业结构总体稳定,海洋渔业 (包括捕捞、养殖和水产品加工)的领军地位不可动摇,滨海旅游业所占比重呈不断上升趋势,修造船业受整体产业环境恶化影响而存在很大程度的不确定性。

县域海洋经济发展取决于多种因素,如区位、资源、劳动力、资金、技术等。一般而言,在所有因素中,自然资源起最关键的作用。因此,荣成市海洋经济发展仍主要需依靠最具有优势的海洋生物资源和空间资源。可以预期,在资源优势基础上,荣成市海洋产业结构将长期维持以海洋渔业为主体,以修造船业、滨海旅游业等为补充的状态。但随着海洋开发活动的深入,海洋可再生能源、海洋生物医药等新兴产业的崛起,传统主导产业的比重会自然随着下降。

1.2 科技创新在海洋经济发展中发挥了重要作用

从荣成市海洋经济发展过程看,海洋科技发挥了主导性作用。在海洋科技创新和进步的支撑和引领下,海洋渔业、修造船业等产业部门实现了较快发展,产业规模不断扩大。

长期以来,随着近海渔业资源的加速衰退,对荣成市近海捕捞造成巨大的影响,捕捞资源量不断下降,野生海水产品供给严重不足。但随着科技支撑下的海水增养殖业的兴起,养殖生物资源供给能力得以加快提高,有效弥补了捕捞资源不足的缺陷,保证了市场对海水产品日益增大的需求。目前,在科技创新和进步的支撑下,荣成市海水增养殖面积达到3.13万hm2,养殖品种达30多个,形成了鱼虾贝藻多品种养殖,水面、海底、滩涂、工厂化立体利用的养殖格局。在海水产品加工、远洋捕捞等领域,也正是由于科技的推动,使得技术装备得到了极大的提升,保证了荣成市海洋渔业的全面发展。

荣成市是山东省重要的修造船基地,其修造船业的发展也是一个在科技进步推动下不断提质升级的过程,目前已形成了包括多用途集装箱船、客滚船、重吊船等的船舶产品体系,其中客滚船、重吊船、远洋渔船已占据了全国市场大部分份额。

1.3 海洋经济对经济社会发展贡献显著

当前荣成市产业体系主要包括渔业、食品工业 (以海水产品加工为主,产值约占81%)、修造船业、汽车与机械产业、港口与海上交通运输、滨海旅游等部门。可以看出,除汽车与机械产业,海洋产业基本构成了荣成市产业体系的主体,是地方经济社会发展的重要支柱。

荣成市海洋渔业发展水平高,是我国县级第一渔业大市,渔业在该市农业体系中一直占据着主要的地位。根据2007—2011年统计数据,渔业产值 (这里仅指捕捞与养殖,不包括水产品加工)占农业总产值的比重依次达到75.9%、72.9%、73.1%、73.4%和87.5%。在地方海洋渔业发展进程中,一批渔业企业得到发展壮大,培育了诸如好当家、泰祥等全国知名渔业品牌,使荣成市成为我国海洋渔业企业高效集群发展的重要基地,大大提升了荣成市在全国的知名度和影响力。

2011年,以水产品加工为主体的食品工业、修造船业、汽车与机械产业等三大产业占荣成市规模以上工业的比重为79.1%,食品工业和修造船业产值之和约占规模以上工业企业产值的42.4%。从数字看,由水产品加工、修造船业等构成的海洋产业体系,在荣成市整个工业发展格局中几乎占据了半壁江山,贡献显著。

比较而言,荣成市最大的优势在于拥有漫长的海岸线和广阔的海域空间,以及良好的海洋产业基础。在建设 “海洋强国”和 “山东半岛蓝色经济区”的背景下,基于地方海洋领域的巨大优势,荣成市提出实施蓝色经济先行先试区建设战略,大力推进海洋开发和海洋经济发展。可以预计,随着海洋可再生能源、海洋生物制品与医药等新兴产业的崛起,将与海洋渔业、修造船业、港口与海上交通运输、滨海旅游业等共同构成未来荣成市整个经济体系的主体部分,作出更突出的贡献。

2 荣成市海洋经济发展存在的制约因素

在科技创新和进步的推动下,荣成市现已建立了优势突出、拓展能力强的海洋产业体系,为地方经济社会发展作出了突出贡献。但应看到,随着 “海洋强国”和 “山东半岛蓝色经济区”建设战略的深入推进,在内外部环境的急速变化中,荣成市还存在需要突破的约束因素。

2.1 近海渔业资源衰退

这是一个全国沿海都存在的具有普遍性的问题,但相对于荣成市以海洋渔业为主的农业经济结构,影响则更为明显。由于资源衰退,使得近海捕捞业受到最直接的影响,捕捞量下降,渔民减收,政府财税收入减少,渔民转产转业压力陡增。野生渔业资源衰退引发的供给不足,还影响到高品质海水产品的市场供给,拉低了市场上所售渔业产品的总体质量。

2.2 近海生态环境压力增大

近海生态环境压力呈增大态势主要表现在3个方面:一是养殖规模扩大对海洋生态环境构成威胁。沿荣成市千里海岸,大面积的养殖海域比比皆是,近海原有生态体系遭到不可逆转的破坏。由于规模庞大,养殖品种遭受病毒威胁的几率随之加大,一旦发生急性传染疾病,极有可能造成难以估量的经济和生态损失。二是临岸工业企业发展对海岸和海洋环境造成破坏。目前,在荣成市海岸区域,布局建设了40多家修造船企业,还有一批渔业加工企业。这些企业占据了大量原始岸线,围填了大量海湾和海域空间,在生产中还排放了大量污水污物,严重破坏了海岸和海洋生态环境。三是景区建设和房产开发对海岸和海洋环境的影响开始显现。荣成市滨海风光优美,旅游资源丰富,适宜居住养生,因此促进了滨海旅游项目建设和房地产业的发展,建设起一批旅游景区,一个个房产项目也拔地而起,由此改变了原始的海岸空间,污染物排海日益增多,对海岸和海洋生态环境的负面影响逐步增大。

2.3 科技支撑能力不足

虽然荣成市海洋科技整体水平处于全国县级市前列,但其优势主要体现在水产育苗和养殖上,对一些新兴产业的开发,科技滞后于生产的矛盾比较突出。水产品加工手段落后,多以 “原料”直销,既降低了水产品增值水平,又不利于 “品牌”打造,一定程度上削弱了市场竞争力。目前,荣成市大洋捕捞生产效率仅是我国台湾的1/2、日本的1/4;水产加工平均增值率不足50%,出口以半成品为主,基本停留在初级阶段,技术含量和附加值不高;由于科技滞后,致使海洋新兴产业发展缓慢,影响了资源优势向经济优势转化。

2.4 多数涉海企业规模偏小,管理落后

在海洋渔业和修造船业领域,拥有众多企业,但多数规模较小,生产经营分散,集约程度低,资源缺乏整合,制约了产业升级和竞争力提升。在众多涉海企业中,很多为家族式经营,在发展初期具有很好的凝聚力。随着企业逐渐壮大,弊端也逐渐显现。一是管理上可能存在的随意性、家长制,权力的家族式集中,给企业内部管理留下隐患;二是家族式企业容易排斥外来资源和活力,使得企业难以吸收外部人才,限制了企业往更高层次上的发展;三是家族内部矛盾可能会演化为企业内部矛盾,致使企业经营遭受重创,甚至破产解体;四是决策机制不完善。家族企业具有决策独断性特点,这是许多企业初期取得成功的保证,但随着企业的壮大,潜在的风险也在加大,一次失败就可能断送一个企业。

3 促进荣成市海洋经济可持续发展的对策

针对荣成市海洋经济发展基础及存在的约束因素,现尝试提出一些对策建议,以期对促进荣成市洋经济可持续发展有所裨益。

3.1 推进海洋生态文明建设

3.1.1 实施海洋综合管理

建立监督有效、执法有力的海洋管理队伍,保证海洋法律法规的切实落实;强化海洋功能区划、规划对各类用海项目的统筹、引导和调控,促进区域海洋开发结构和产业布局的优化;建立健全党政干部考评机制,实行严格的海洋环境保护目标责任制;建立广泛的公众参与机制,广纳民意,积极扩展海洋环境建设的民主和权益。

3.1.2 加强海洋生态环境修复和保护

实施近海海洋生物多样性保护,加强海洋生物多样性的监测和控制,压缩近海传统渔业资源捕捞强度,严格控制滩涂围垦和围填海,严格控制陆源污染物排海,促进海洋保护区建设;加强近海海洋生态修复,从源头抓起,海陆并重、标本兼治;建立海上重大灾害应急体系,加强对海洋灾害的监测、预报,建立溢油、海上爆炸、风暴潮、海啸等特大灾害和应急防范和紧急动员机制。

3.1.3 建设现代海洋产业体系

发挥资源优势,推动重点产业关键核心技术研发和工程化能力建设,促进现代海洋渔业、修造船业、港口与海上交通运输业、滨海旅游业等传统主导海洋产业发展。以蓝色经济区先行区建设为契机,推进体制机制创新和政策法规建设,提升科技创新支撑能力,培育发展高端海洋装备制造业、海洋生物制品与医药业、海水综合利用业、海洋可再生能源业等战略性海洋新兴产业,逐步形成特色鲜明、优势显著和具有较强竞争力的新兴海洋主导产业集群。

3.1.4 培育海洋可持续发展理念

引导全社会民众树立人口资源环境意识、海洋可持续发展意识,培养善待生命、善待自然、善待环境的生态文明观,培育人与自然、人与人、人与社会和谐相处的生态伦理观。倡导绿色生产、绿色消费,形成文明的生产和生活方式。

3.2 大力提升海洋科技支撑能力

3.2.1 加快海洋科技人才队伍建设

加大宣传力度,进一步扩大荣成市知名度和影响力,增进区域外部对荣成市的了解,强化对海洋科技人才的引力。加大柔性引才力度,灵活采取兼职、咨询、讲学、学术交流、技术承包、技术合作与入股、投资办企业、合作研究等多种方式,引进海洋科技人才;依托威海市海洋职业学院及骨干涉海企业,建成一批高水平海洋技能人才培养基地和公共实训基地,建立与地方经济发展相适应的职业教育专业体系,着力培养地方蓝色经济区先行区建设亟须的实用型、复合型、创新型海洋技能人才。鼓励地方涉海企业与异地涉海科教机构通过共建科技创新平台和实习基地、开展合作教育、共同实施重大科研项目等方式,联合培养高层次海洋科技人才和创新团队;加强政策建设,完善海洋科技人才培养开发、评价发现、选拔任用、流动配置和激励保障机制。

3.2.2 完善海洋科技创新平台体系

鼓励和扶持条件成熟的涉海大型企业建设国家级实验室、工程技术研究中心和企业技术中心,重点承担产业竞争技术和应用基础研究项目;依托骨干涉海企业建设若干个省部级和市级层次的实验室、工程技术研究中心及企业技术中心,提升对先进适用技术的自主开发能力,降低技术开发对外依赖度;积极引进掌握产业关键技术的国内外涉海科研机构,或在荣成市设立分支研发机构;以涉海企业为主体,依靠市场机制并发挥政府引导作用,建设若干海洋产业技术创新战略联盟,大力开展海洋产业关键共性技术研发及工程化开发,发展和完善海洋产业技术创新链。

3.2.3 加大创新投入

以海洋科研和产业化平台、人才队伍建设、新兴产业培育为载体,积极争取国家、省、市专项财政支持;建立地方财政涉海科技投入稳定增长机制。到2015年,全市研发投入占GDP的比重达到3%以上,其中海洋科技投入比重占70%[1]。推动政府财政科技投入受体结构优化,将更多政府涉海技术研发项目和资金投向涉海企业。发挥政府财政投入的基础作用,引导涉海企业加大海洋技术研发投入,逐步使其成为创新投入的主体。通过主板和创业板市场上市、发行债券、创新信贷模式等方式,充分利用金融市场加强创新融资。

3.3 促进涉海企业发展

3.3.1 培育涉海大型企业

根据现有涉海企业发展状况、特点、潜力,确定重点培育的骨干企业,制订具体培养规划和行动方案,提出切实可行的对策和措施,引导企业做大做强;帮助骨干涉海企业多渠道拓展资金来源,鼓励企业优化产品结构,积极开拓国际市场,对获得国家名牌的企业给予奖励;健全服务体系,为企业的发展提供科技、信息、法律等多方面的服务;建立和完善企业家的培养、使用、激励、约束和保护机制,充分发挥企业家的积极性、主动性和创造性。发挥文化沙龙作用,促进企业家之间的交流和合作。

3.3.2 促进涉海中小企业稳步发展

增加对中小企业的财政扶持力度;清理涉企收费项目,能减则减,能免则免;拓展涉海中小企业融资渠道,鼓励商业银行为涉海中小企业提供金融服务;引导涉海科教机构、大企业为中小企业提供技术、管理培训以及技术咨询服务;设立中小企业创新服务平台,为中小企业提供技术研发和中介服务,促进中小企业做强做大。

3.3.3 推动涉海家族企业实现现代化治理

鼓励引进现代企业制度,建立职业经理人管理模式,使家族企业从集权化的管理向依靠现代企业制度管理过度。完善监督和激励机制,明确责任和奖励措施,促进权力制衡;建立合理的企业人力资源管理制度,积极引进与企业文化相吻合与公司长期发展相适合的外部人才,最大限度开发人才潜能;注重塑造家族企业自身文化,把家族式管理、传统文化的精髓与现代文化相结合进而塑造自身独具特色的企业文化,进而加强企业的凝聚力以促进家族企业长期的发展。

3.4 充分利用外部资源

3.4.1 提高国际化水平

鼓励涉海企业根据自身特点和优势,与国外相关科教机构和企业发展多种形式的产学研合作,支持以跨国技术创新战略联盟的形式发展长期合作关系,充分利用国外研发优势和丰富的人力资本,提升技术创新能力和产业发展水平;着眼于海洋产业领域现实需求,吸引国外涉海跨国企业开设海洋高新技术研发机构、科技中介机构;鼓励有经济实力和技术优势的涉海企业 “走出去”,在国外设立产业基地;支持涉海科教机构、企业参加国际上举办的海洋领域交流活动,学习国际先进经验。

3.4.2 开发利用国内资源

以提高涉海企业技术创新能力、完善技术创新链及促进成果转化为目的,鼓励涉海企业积极开展与国内高水平研发机构和优势企业间的合作交流,支持发展多种形式的产、学、研合作关系,鼓励建立跨省、跨行业的技术创新战略联盟;围绕重点发展的战略性海洋新兴产业领域对技术创新的需求,要以引进建设为抓手加快推进创新支撑平台建设,积极吸引国内相关领域知名科研院所设立分支研发机构、教育基地,有效吸聚地方海洋产业发展亟须的高素质海洋人才和创新团队;促进蓝色经济区先行区与国内重要区域的战略协作和互动。主动融入京津冀、长江三角洲和珠江三角洲经济圈的发展,促进与沿海省、市、自治区在海洋经济领域的合作交流,学习他们在创新科技和促进经济发展中的先进经验。

3.4.3 对接青岛市涉海科教企资源

鼓励荣成市相关政府部门、涉海企业与青岛市涉海科教机构进一步发展合作关系,深化在海洋渔业领域的科技研发、技术成果转移合作,加强在海洋生物制品与医药、船舶与海工装备、海洋可再生能源等新兴产业领域的科技合作;充分利用青岛市涉海科教机构人才培养优势,促进对荣成市亟须人才的引进,鼓励荣成市涉海企业与青岛涉海科教机构建立合作机制联合培养所需人才;鼓励和引导荣成市涉海企业加强与青岛市相关企业的沟通、交流与合作,促进技术创新战略联盟建设,搭建共同研发平台,实现对人才、科技、信息等优势资源的开发利用。

[1] 荣成市发展改革局.荣成市蓝区发展规划[EB/ OL].(2013-05-03)[2013-05-05].http:// www.rczfxxgk.gov.cn/view.asp?id=20061.

国家海洋局北海分局软课题基金项目 “荣成市船舶工业现状分析与对策研究”.