武汉城市圈产业结构优化路径研究

○刘晓静 刘加顺

(1、武汉理工大学交通学院 湖北 武汉 430079 2、武汉理工大学管理学院 湖北 武汉 430079)

一、武汉城市圈产业结构存在的问题

1、产业结构不合理

武汉城市圈产业结构不合理主要体现在三个方面:产业结构类型不合理;三次产业内部结构不合理;龙头城市产业结构不合理。武汉城市圈产业结构呈现“二三一型”,处于工业化的中期阶段;珠三角和长三角是“三二一”结构,处于工业化后期阶段。第一产业内部种植业比重偏高,基本上属于自给自足型,服务的产前和产后部门相对薄弱;第二产业以劳动密集型产业为主,重工业比重偏高;第三产业以商贸服务业为主,交通运输业比重较之商贸服务业要小得多,与武汉的区位优势不吻合。同样作为龙头核心城市,武汉市经济规模为上海的1/3,财政收入为1/2,平均工资为上海的70%;经济规模过小导致辐射力不强,财政收入少带来投资弱化,工资收入低导致人才外流。

2、主导产业优势不明显

武汉城市圈主导产业优势不明显主要体现在二个方面:主导产业选择缺乏优势;现有主导产业优势不明显。一般而言,产业结构的演进遵循着如下演进路线:“农业、轻纺工业—基础工业—重化工业—现代服务业—信息产业”的产业交替。目前武汉城市圈基本上是处于低度加工组装型重化工业为主导的阶段,这显然与珠三角和长三角城市圈以金融业、信息业为主导产业无法比拟。武汉城市圈主导产业产值比重、主导产业增加值比重、比较劳动生产率都明显低于珠三角和长三角,这说明武汉城市圈的主导产业优势不明显。

3、技术创新不足

武汉城市圈技术创新不足体现在三个方面:农业自主创新缺乏;第二产业技术落后;第三产业优势不明显。武汉城市圈农业科技含量整体很低,呈现出小农经济的特征;各个城市的产业结构基本上处于第二产业为主的发展阶段,且普遍存在技术装备相对落后,高新技术比重不高,技术创新和自主开发能力不强,对周边的扩散作用不强的特征;第三产业发展速度加快,金融、医药化工、生物工程、石化等产业被定为主导产业,但是由于技术创新不足,其生产总值比重尚不足15%,无法成为城市圈的支柱产业。

4、制度创新缺乏

制度创新能够释放产业的内在生产力,而武汉城市圈的制度创新缺乏,主要体现在以下几个方面:整体产业结构规划制度缺乏,保护、扶植战略产业制度缺乏,对衰退产业援助制度缺乏。武汉城市圈属于圈域经济,缺乏核心城市武汉与周边八个城市的产业结构整体规划制度;在转变经济发展方式的市场环境下,武汉城市圈注重发展新能源、新材料、节能环保等产业,却缺乏对此类产业的保护和扶植制度;钢铁等一些传统的制造业已经逐步成为武汉城市圈夕阳产业,面临发展困境,主要是因为缺乏一些援助措施来改变目前的高投入、高能耗、低产出的现状。

5、产业布局不合理

武汉城市圈产业布局不合理体现在四个方面:产业空间布局分散和自身配套能力低下;中心城市武汉的现代化功能与辐射作用不强;边缘城市间缺乏统一协调;产业结构趋同现象严重。目前武汉尚没形成大规模集聚的产业带或工业园区,而且新开发区内基本是各种产业的堆积,难以形成同类产业的集群,缺乏外在经济效应。核心城市武汉在现代化功能的发挥方面与上海、广州两个中心城市相比还存在较大差距。2010年经济总量偏低,为广州市的55%,为上海市的1/3;武汉的产业结构尚未达到高度化,第三产业占GDP比重只有51%,而广州为61%,上海为59%,产业结构的低端化使其还处于资源的吸收阶段,辐射力较弱。由于受行政分区影响,武汉城市圈的外围城市间几乎各自为政,协调和沟通渠道不畅,导致出现较大的矛盾与冲突。在实证分析中发现,武汉城市圈中机械、化工、建材、纺织、食品等产业已成为多个城市的主导产业,很显然这已经促成了产业结构的趋同,使得城市圈内各个城市不能充分发挥自己的比较优势,同时投资和生产的分散,使城市圈不能发挥规模经济效益。

二、武汉城市圈主导产业选择

1、城市圈主导产业选择

在进行城市圈主导产业选择时,一般遵循三个原则:一是产业结构演变的一般规律;二是比较优势;三是内部需求。而且这三个原则应该同时兼顾,在遵循产业结构演变的一般规律的基础上,结合城市圈的要素禀赋、内部需求等客观实际,充分发挥城市圈各个城市的比较优势,同时主导产业选择不宜过多,5—8个为好。结合武汉城市圈要素禀赋等客观实际,武汉城市圈主导产业定位为光电子信息产业、生物技术产业、金融业、石油化工业、汽车产业、钢铁产业、建材业、交通运输业、物流业。金融业是经济的血液,能够为其他产业提供资金支持,武汉城市圈金融业发展应注意以下几点:一是武汉应争取国家政策支持,建立华中金融中心;二是构建多元化、多功能的金融机构组织体系;三是积极引进国际国内大中金融机构;四是培育和发展武汉区域性票据中心市场,拓展票据市场信用工具,扩大交易的品种,建立票据专营机构,培育中介服务机构,逐步建立健全票据二级市场,提高商业票据结算的集中度和速度;五是加强产权交易市场的建设,形成以武汉为中心和8市为副中心的层次分明的产权交易网;六是促进金融所有制构成的多样化,允许私人资金适当进入金融业;七是改革金融机构管理体制,取消商业银行的官本位制,使金融机构朝着企业化的方向发展。从比较优势的角度,武汉城市圈具有比较优势的五大支柱产业为:汽车、机电制造业;以钢铁为重点的材料工业;以农产品深加工、种植、轻纺为重点的制造业;以水电为重点的能源电力工业。由于钢铁产业为夕阳产业,在将钢铁产业作为主导产业的同时,应对其进行产品结构调整,产业技术升级,加快其专业化、规模化和集约化进程,逐步提供其产品附加值。内部需求是城市圈产业、行业发展的最直接因素,在建立一条需求促动的产业结构优化路径时,应该在有效发挥城市圈的比较优势时,着眼于城市圈的内部需求;汽车作为人们现今和将来的日常生活工具,武汉城市圈可以将其作为主导产业来培养,且东风汽车公司在全国驰名,对于汽车产业的培养,应该依托东风,进行产业结构调整,实行汽车创新工程。

2、各个城市主导产业

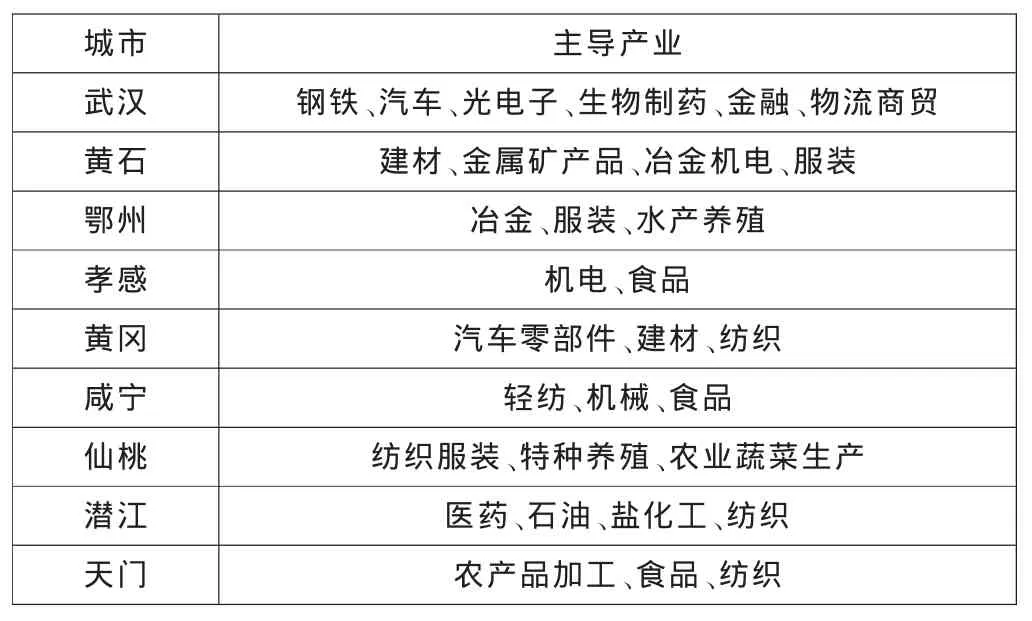

武汉市的优势产业相对其他八市多一些,但不是在每个方面都有优势,武汉城市圈应该组成统一的评估小组,对各市产业进行科学、实际的评估,搞好各市主导产业的选择。各个城市的主导产业如下。

武汉市作为城市圈的核心,要重点发展与中心城市聚散功能直接相关的金融业、商贸服务业、科技文化产业等高级形态的第三产业和关联度、附加值较高的光电子信息、汽车、钢铁、机械设备制造等制造业,以及都市型现代农业,将更多的空间和资源发展高新技术、高附加值、高竞争力的产业,更多地参与国际分工和竞争,成为武汉城市圈通向世界的桥头堡,更有力地带动武汉城市圈的发展。

黄石市在采矿建材、有色金属冶炼、纺织服装、饮料饮品等传统产业方面有较好的基础,其产业定位是打造武汉传统产业(钢铁产业)的转移基地、科技成果转化基地、机械设备制造基地、原材料供应基地、纺织服装生产基地。

鄂州市是鄂东冶金、建材走廊的重要组成部分,钢铁、矿产、机械、建材等产业在武汉城市圈中有较强的竞争优势,做大做强钢铁产业链是今后一个时期内的产业重点。

黄冈市在茶叶、蚕茧、板栗、茶叶、“双低”油茶等农业资源方面有明显的优势,在医药化工、汽车零配件、丝绸、轻工食品等方面也有一定的产业基础。因此,黄冈市产业发展的重点是建设特色、绿色农产品生产加工基地,医药、食品、汽车零配件工业品生产基地以及文化生态旅游区。

孝感市与武汉市历来市场相接、人员对流,联系紧密,其功能定位是无公害优质高效农产品产销基地、盐磷膏资源加工基地和湖北汽车工业走廊节点城市。

仙桃市是新兴工业城市和全国百强县(市),其功能定位是建设国际轻纺工业和武汉“菜篮子”基地;潜江市是农副产品基地,特有的石油、岩盐工业原料基地和石化、盐化、医药生产协作区。

天门市是武汉城市圈的产业梯度承接区、生态经济开发区、劳动力资源输送区,产业优势和发展的重点是基础教育产业、棉纺制衣业和林木加工业。

咸宁市是“桂花之乡”、“楠竹之乡”、“苎麻之乡”、“茶叶之乡”,可发挥生态优势,发展生态经济,建设生态城市。

潜江市素来以“水乡园林”著称,是武汉城市圈西翼主要城市,位于湖北省中南部美丽富饶的江汉平原,地上盛产粮、油、棉,地下富藏油、气、盐,可发挥其资源优势,发展医药、石油、盐化工、纺织等产业。

表1 武汉城市圈各城市主导产业

综合以上分析,我们将武汉城市圈和城市圈内各个城市的主导产业定位如表1所示。

三、武汉城市圈产业空间布局

武汉城市圈应该按照梯度分工、优势互补的原则,构建武汉城市圈内合理的产业分工合作体系。一方面要按产业层级实行武汉和周边8市的产业分工。在武汉城市圈地区产业整合过程中,武汉要当好龙头,充分发挥综合服务功能,成为区域内要素和信息的集结与配置枢纽;另一方面要按产业上下游分工,发展产业链。以企业为主体,以构建产业链、价值链为主线,以资本为纽带,发展跨区域产业集群,延伸产业链,形成生产要素互补、上下游产业配套、各城市合理分工的产业布局,并据此规划武汉城市圈的产业空间布局。

第一产业:以武汉为技术创新中心,周边八城市为实验基地,逐步发展新型农业。形成圆周外扩的新型农业化空间布局,重点布局于仙桃、孝感、鄂州。

第二产业:武汉城市圈第二产业发展应依托武汉的沿长江经济带和沿京广经济带这两个国家一级经济发展带,强化以武汉为中心向外辐射的产业空间集聚带。重点布局于黄石、鄂州、黄冈。

第三产业:主要以武汉中心进行布局,形成东湖高新技术开发区和武汉光谷生物制药、光电子信息中心。

四、武汉城市圈产业高技术化

武汉城市圈周边八市企业发展的一个障碍是企业技术老化严重、创新能力差,从而异致产品和服务的科技含量低,缺乏市场竞争力。武汉城市圈应建立技术创新体系:一是科研部门与相关主体共同建立研究开发网络,对产品和技术进行共同开发。这样一方面便于科研信息文流,另一方面可以节约创新资本,减少创新时间和风险;二是加强联合办学,推进城市圈内产、学、研一体化。这样可以加快科技成果的转化力度、加强彼此的合作;三是借助企业产权改革之机吸收科技人员以技术入股,促进高校教师、科研院所等单位人员进入企业;四是确立重大项目高校、科研院所、企业联合攻关机制,建立为中小企业服务的二层技术中心;五是加强企业之间、企业与学校之间、企业与科研单位之间的人才交流;六是做好吸收企业的研发总部设在武汉或直接进驻开发区的工作。

五、武汉城市圈制度创新

真正实现武汉城市圈产业结构优化,必须在制度上做文章,制度障碍是导致地区行政分割和市场隔离的主要因素。形成一体化的制度在近期可能有难度,但就长远而一言,进行制度融通必不可少。

1、企业制度的融合趋同

企业制度安排具有多样性,但是市场经济有一个共性,企业必须是真正独立的市场主体。武汉城市圈各个城市间不同的政府企业管理制度,阻碍了区域企业的正常交流和合作,增加了经济活动的成本。城市圈可以以产权制度改革为突破口,实现区域内企业资源重组,形成跨区域、多层次、多种所有制结构企业或集团。

2、行政制度的一致性

一般而言,武汉城市圈各个城市的制度安排都是以本城市的经济和社会发展为基础的,制订制度的初始目的是促使地方利益最大化,从而造成不同城市之间的制度差异,最终导致行政分割和地方主义,从而阻碍了区域经济要素的合理流动。建设武汉城市圈,要在省委、省政府的领导和安排下,进行制度改革(主要是地方利益与城市圈整体利益协调的体制障碍、区域市场一体化过程中的体制障碍、地方性公共物品投资规划的体制障碍以及区域经济政策协调障碍等四个层面),协调好各市关系,形成一致的办事制度。

3、政策的延续性

政策的长期固化有时跟不上形势的发展,而政策的频繁变动常常造成经济和社会发展的波动性,在一定时间段内保持政策的稳定性有诸多好处。我们制定的许多政策在很大程度上体现了长官意志,通常党政官员上任之初都会有一系列新的政策措施出台,以显示其能力和绩效,前任党政官员制订的诸多有效措施得到废除,使政策的执行不能保证连续性,这在一定程度损害了经济运行的效率。在地区主要党政官员变更时需要一定的制度约束官员的权力,避免干涉市场的行为发生,保证城市圈执行政策的持续性,使合作能朝着既定方向进行。

武汉城市圈产业结构的发展亟需完善的产业法律调节制度创新,创新后的产业法律调节制度主要为:一是整体产业结构规划制度,武汉城市圈要注重武汉市与周边八个城市的产业结构整体规划;二是保护、扶植战略产业制度,武汉城市圈应该加大对新能源、新材料、节能环保等产业的保护和扶植;三是援助衰退产业制度,对于武汉城市圈而言,钢铁等一些传统的制造业已经逐步成为夕阳产业,应该对其采取一些援助措施。

[1]霍利斯·钱纳里.朱东海,黄钟译:结构变化与发展政策[M].北京:经济科学出版社,1991.

[2] 广东省统计局:广东统计年鉴(2006—2010)[Z].

[3]邢慧茹:武汉城市圈经济增长方式与产业结构调整策略研究[J].现代商贸工业,2009(17).