冷湖七号和南八仙渐新统混积岩储层特征对比分析

杨勇,赵为永,史玉成

(1.中国石油青海油田公司井下作业公司,甘肃 敦煌736202;2.中国石油青海油田公司勘探开发研究院,甘肃 敦煌736202)

0 引言

所谓混积岩,是指陆源碎屑与碳酸盐颗粒及灰泥混生在一起的一类沉积岩。Mount 采用砂(陆源碎屑)、异化颗粒、灰泥和泥质黏土四端元,用立体图法对混积岩进行了分类[1],但不太直观。张雄华根据黏土、陆源碎屑、碳酸盐(颗粒或灰泥)三端元,除了将黏土体积分数大于50%的称为黏土岩外,将碳酸盐体积分数为5%~95%、陆源碎屑体积分数为5%~95%的混合沉积岩定为混积岩,并将其分为4 类:含陆源碎屑-碳酸盐混积岩、陆源碎屑质-碳酸盐混积岩、含碳酸盐-陆源碎屑混积岩及碳酸盐质-陆源碎屑混积岩[2]。关于海相混积岩,国内外很多学者从海平面变化、构造升降等角度对其形成机制进行了深入探讨,认为平缓的地形有利于混合沉积的形成[3]。海平面上升可以使地形平坦的碳酸盐台地的沉积速率增大,造成混合沉积发育;海平面下降,导致碳酸盐台地的浅水区缩小和台地顶部暴露,不利于混合沉积体系形成[4]。罗顺社等认为,湖相混合沉积主要受控于构造作用、气候条件和物源3 个方面[5]。柴达木、江汉及渤海湾盆地等含油气盆地的第三系广泛发育混合沉积[6-11],但是湖相混积岩及其对储集性能的影响尚未引起人们的关注。研究该类沉积体系,对恢复当时的古地理、古环境、古气候,进而指导内陆湖盆的油气勘探具有有重要意义。

研究区位于柴达木盆地北缘的中部,在20世纪末期进行了多轮油气勘探,由于储层物性总体较差,未发现大规模的效益区块,仅在南八仙构造发现工业油气流,冷湖七号只有微弱的产能,储层对该区的油气丰度有明显的控制作用。本文主要从沉积环境及孔喉动态演化的角度分析了2 个地区储层物性差异的原因,探讨咸水湖盆有利储集体发育相带。

1 地质概况

柴北缘为一侏罗系含油气系统的中新生代陆相沉积盆地,在第三纪古始新世(E1+2)—中新世(N1)形成了干燥气候下的微咸水—咸水大型坳陷湖; 第三纪上新世(N2)—第四纪(Q)的缓慢抬升到褶皱,最终形成第四纪干燥气候下的盐化坳陷湖。

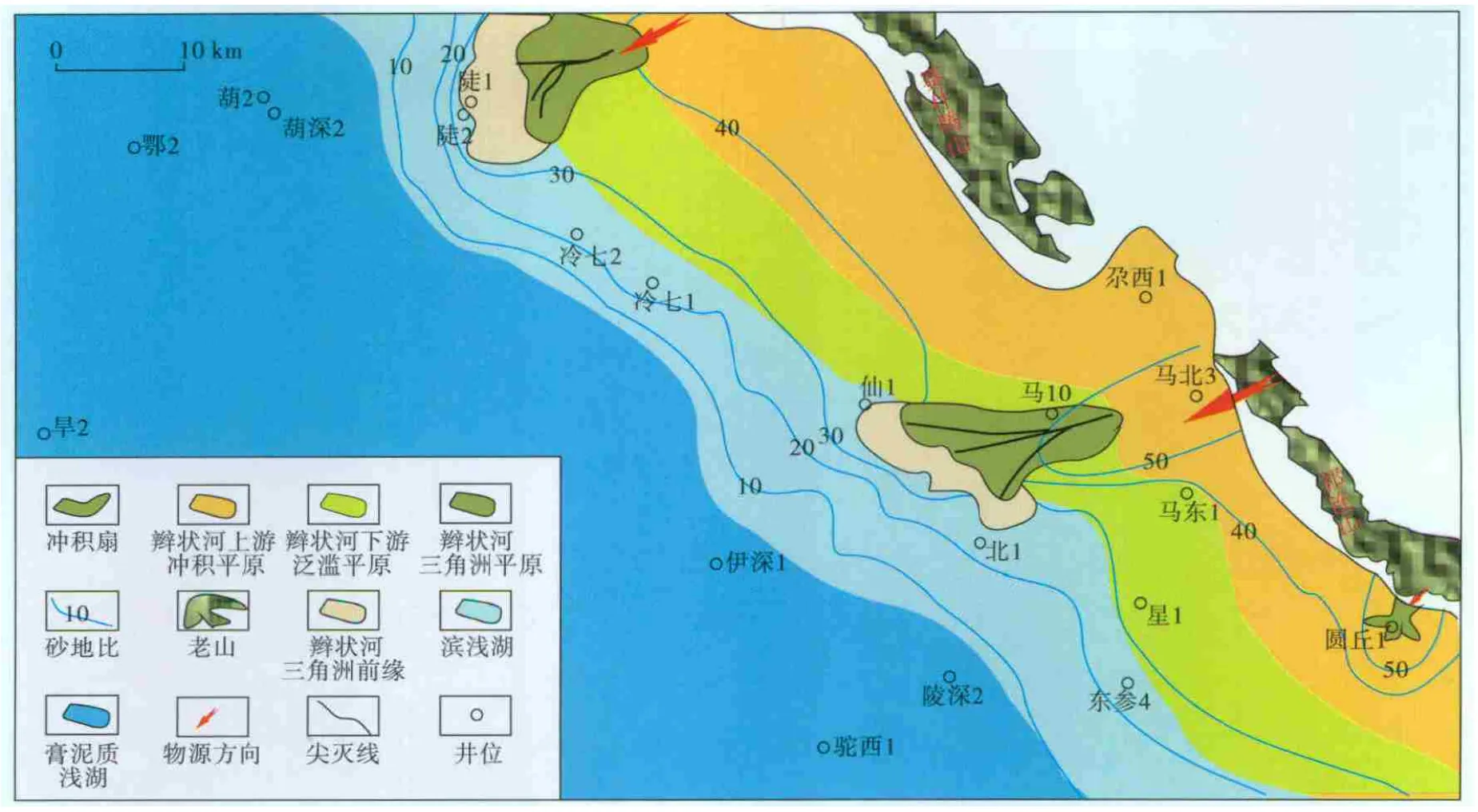

柴北缘中部的储层主要为新近系储层[12],伊北凹陷是该区主要的生烃凹陷,该凹陷周缘发育冷湖七号和南八仙等背斜构造(见图1)。本次研究的主要目的层为下干柴沟组下段(E31),该地层处于盆地稳定沉降的拗陷期中晚期。由于气候干旱,两大沉积体系发育的岩石类型主要为棕红色的砂泥互层、膏质泥岩和粉砂岩;其中,南八仙地区沉积物的硬石膏含量很低,岩性较粗,主要为含钙粉细砂岩,而冷湖七号硬石膏含量较高,岩性较细,以棕红褐色的膏质和粉砂岩为主。

2 混合沉积及发育特征

柴北缘中部混合沉积分布广泛,冷湖七号、南八仙等地区的沉积物中早期碳酸盐体积分数一般在3%~55%。按照张雄华提出的混合沉积物的成分结构分类方案,含陆源碎屑大于5%的碳酸盐岩定为混合沉积物的范畴[2],因此,冷湖七号和南八仙沉积物属于混积岩。其中,冷湖七号主要为碳酸盐质-陆源碎屑混积岩,还有少量的陆源碎屑质-碳酸盐混积岩,南八仙主要为含碳酸盐-陆源碎屑混积岩和少量的碳酸盐质-陆源碎屑混积岩。Mount 将陆源碎屑岩与碳酸盐的混合作用分为4 种类型:间接混合、原地混合、蚀源混合及相缘混合[1]。柴北缘中部地区混合形式主要有3 种,即碳酸盐作为砂岩的填隙物、陆源碎屑散布于碳酸盐基质中以及泥质粉砂岩地层夹少量泥灰岩,按照Mount 提出的混合作用分类属于相缘混合型。相缘混合型的混积岩成分和结构,主要受沉积环境的水动力条件以及水介质条件的影响。因此,沉积相的分析是研究混积岩的基础。

本次研究根据岩心、钻井岩性组合特征、测井资料、地震相分析以及砂地比等值线对柴北缘中部地区进行了沉积相划分(见图1),依据水动力条件可以把柴北缘中部的混合沉积划分为2 类。

图1 柴达木盆地北缘中部下干柴沟组下段(E31)沉积相

2.1 滨浅湖硬石膏胶结型混积岩

冷湖七号下干柴沟组下段粒度总体较细,以粉砂质泥—泥质粉砂级为主,垂向上岩性以棕红色的砂泥岩互层为主,不具二元结构。砂岩最大单层厚度为4.5 m,平均单层厚度为1.7 m,砂地比为19%,以灰泥质粉砂岩为主,未见规模较大的河流带入的粗碎屑。冷湖七号构造带的沉积构造主要为波状层理,生物潜穴和生物扰动构造也较为发育,有时见觅食遗迹等[13],这些特征也反映出当时构造沉降比较平缓,水动力条件较弱。上述沉积现象可看出,冷湖七号构造带主要为地形平缓的冲积平原—滨浅湖沉积体系,以滨浅湖砂泥坪环境为主(见图1)。

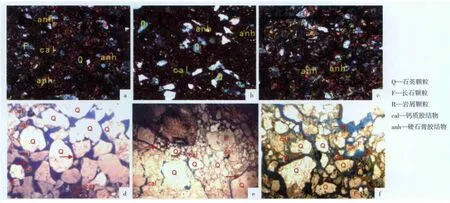

冷湖七号混积岩以碳酸盐质陆源碎屑混积岩为主,碳酸盐体积分数较高。薄片分析表明,早期碳酸盐胶结物体积分数一般在15%~55%,主要为泥晶方解石,少量白云石局部分布;此类岩石中硬石膏体积分数多数在2.3%~15.0%,最高达21.0%,硬石膏胶结物多呈斑块状分布,连晶状胶结,分布不均。由于碳酸盐及硬石膏体积分数高,陆源碎屑颗粒散布在碳酸盐中,呈基底式胶结(见图2a—2c),为事件性洪水将陆源碎屑颗粒带进滨湖碳酸盐中形成;有时混杂作用较强,泥灰岩以夹层形式出现在粉砂岩或灰质粉砂岩中,此类混合主要为沉积物沿不同相边界之间的混合(见图3)。

2.2 辫状河三角洲钙质胶结型混积岩

柴北缘中部的南八仙地区广泛见有小型槽状、板状及波状交错层理等沉积构造,且该区下干柴沟组下段岩性主要为粉砂岩—细砂岩,偶夹薄层的粗砂岩和砾状砂岩,颗粒磨圆为次棱角—次圆状,砂岩单层厚度最大19 m,平均6 m,砂地比约50%,说明该区的水动力条件较强,为辫状河三角洲前缘沉积。

图2 柴达木盆地北缘下干柴沟组典型成岩现象

图3 冷湖七号地区混合沉积示意

南八仙地区砂岩碎屑颗粒体积分数平均值为:石英46%,长石33%,岩屑21%。碎屑岩的碳酸盐胶结物体积分数较小,薄片分析表明,该区砂岩的碳酸盐体积分数一般在3%~20%,主要为同沉积期形成的泥晶方解石,硬石膏体积分数很小,按照张雄华的成分结构分类方案,应为含碳酸盐-陆源碎屑混积岩。由于该区碳酸盐体积分数较小,此类砂岩的混合形式主要是碳酸盐作为砂岩的填隙物,胶结类型为基底式-孔隙式(见图2d—2f)。

3 混合沉积形成条件

导致混合沉积的条件很多,尽管湖相混积岩与海相碳酸盐岩很相似,但是湖相混积岩更明显地受古构造、古气候、古水动力条件和古水介质影响。国内报道的内陆湖盆混积岩实例都形成于古近系—新近系的干旱内陆半咸—咸水环境[5-6]。

3.1 构造运动

构造升降运动控制着物源区和沉积区的分布和状态,对物源的供给量和供给方向有很大影响,构造作用也通过控制盆地类型和形态等来控制混合沉积[14]。在柴达木盆地下干柴沟组下段经常出现红色泥岩与泥灰岩的频繁交替,说明盆地沉降幅度较小,地形平缓,湖盆宽浅,沉降速率比较小,因而混合沉积反复出现。

3.2 气候

气候主要通过降雨量影响物源的供给以及湖盆的水体咸度[14],最终影响着混合沉积的发育。下干柴沟组下段处于坳陷期的晚期,湖盆面积逐渐扩大,产物以红褐色沉积为主,说明降水量少,有利于混合沉积发育。

3.3 水动力与水介质条件

水动力条件对悬浮物的分异、溶解物质的分布,以及氧化还原状况具有明显的控制作用。湖水的规律运动具有一定的能量,能量大小和影响强度各处均不相同。据青海湖考察报告,由于河流入湖冲淡表层湖水,湖缘的矿化度一般低于湖心,河口区矿化度最低,而在缺乏河水补给的滨湖附近矿化度也较高[15]。因此,缺乏河水注入的冷湖七号区,水体矿化度较高,碳酸盐含量较大,硬石膏也有少量析出;处于三角洲前缘的南八仙构造,由于河水的大量注入,矿化度较低,硬石膏不发育,碳酸盐体积分数也变小,颗粒以孔隙式-基底式接触为主。

4 不同湖相混合沉积对储层物性影响

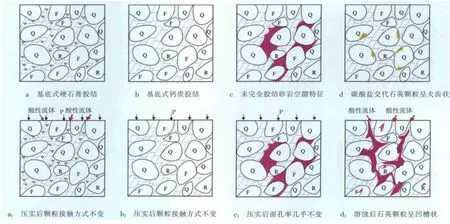

不同类型混积岩的胶结方式和胶结物不同,其初始孔隙度和孔喉演化方式也有很大差异。混积岩的胶结物主要形成于同沉积期,此类早期胶结物参与了孔隙演化的整个过程。早期胶结物的体积分数对初始孔隙度有明显的控制作用,基底式胶结的混积岩原生孔隙都不发育(见图4a,4b),后期的酸性流体很难注入,尤其是硬石膏胶结的混积岩,由于硬石膏溶解度低,且有机酸性流体不能溶蚀硬石膏,因此,冷湖七号物性很差且难以改造(见图4a1)。对冷湖七号下干柴沟组下段20 多块岩心样品的实测孔渗数据进行了统计分析,其孔隙度一般小于5%,渗透率一般低于1×10-3μm2,为特低孔-特低渗储层,该类储层只见弱的气显示。

图4 胶结方式与孔隙发育模式示意

南八仙构造带的硬石膏体积分数小,储层主要为孔隙式-基底式胶结,基底式胶结可能主要发生在河流的枯水期,而孔隙式胶结与淡水的大量注入有关。孔隙式胶结的碎屑岩初始孔隙度要比基底式胶结好得多,且早期碳酸盐胶结在砂岩中可以起到承压的作用,有利于原生孔隙的保存[16]。研究发现,混积岩碳酸盐胶结发生在同沉积期,形成于孔隙度骤降段之前,参与了孔隙的早期演化,对储层物性的影响如下文。

4.1 承压保护作用

早期碳酸盐基底式胶结的砂岩,胶结物可以起到承压作用,颗粒的接触方式几乎不变(见图4b,4b1)。由于钙质胶结作用非均质性很强,随着湖水介质条件的变化,同一环境中“基底式胶结”和“孔隙式胶结”的砂岩大量共存。“基底式胶结”的钙质砂岩一般坚硬致密,渗透能力很差,但“孔隙式胶结”砂岩原生孔隙可以受到“基底式胶结砂岩”的保护,即使经受深埋藏压实作用,原生孔隙仍会保存的较好(见图4c,4c1)。因此,早期碳酸盐胶结的层位优质储层与低渗储层共生,早期碳酸盐胶结有利于优质储层的发育。从图2d也可看出,即使现今埋深3 000 m,碎屑颗粒仍主要为点接触,在溶蚀作用下局部出现特大溶孔,孔喉连通性较好。

4.2 为后期溶蚀提供物质基础

碳酸盐胶结物通常比碎屑颗粒化学活动性更强,更容易发生溶蚀且溶蚀后不产生残骸。烃源岩成熟过程中产生大量有机酸性流体,溶蚀碳酸盐胶结物,可以形成大量的次生孔隙(见图4d,4d1)。孔隙式胶结的混积岩,具备形成优质储层的潜能。南八仙地区发现很多孔隙呈现长条形,孔隙边缘的碳酸盐被不规则溶蚀(见图2f)。成岩过程中由于早期碳酸盐胶结物的交代作用,也可能形成次生孔隙。

总之,孔隙式早期碳酸盐胶结作用可以有效抑制压实作用,并为晚成岩期溶解作用的进行和次生孔隙的发育提供物质基础。对南八仙地区40 多块岩心样品的实测孔渗数据的统计分析表明,南八仙构造下干柴沟组下段孔隙度一般在10%~20%,渗透率(10~100)×10-3μm2,为中孔高渗储层,储集物性以及孔喉的连通性明显好于冷湖七号地区。

5 结论

1)湖相混积岩明显受古构造、古气候、古水动力条件和古水介质的影响。平静的构造运动、宽缓的湖盆底形、干旱的古气候等因素有利于混积岩的发育。

2)硬石膏基底胶结型混积岩储层的初始孔隙度很小,且难以溶蚀改造;碳酸盐孔隙式胶结型的混积岩初始孔隙度较高,抗压实能力较强,且有利于后期酸性流体的溶蚀,储层物性较好。

3)冷湖七号处于滨浅湖地区,水介质较咸,储层主要为硬石膏-碳酸盐基底式胶结,物性差;南八仙地区处于辫状河三角洲前缘,水体盐度较小,主要为碳酸盐孔隙式胶结,有利于原生孔隙的保存及酸性流体的溶蚀改造,物性较好,辫状河三角洲前缘沉积区是柴北缘中部储层物性最好的相带。

[1]Mount J F.Mixed siliciclastic and carbonate sediments:A proposed first order textural and compositional classification[J].Sedimentology,1985,32:435-442.

[2]张雄华.雪峰.古陆边缘上石炭统陆源碎屑和碳酸盐混合沉积[J].地层学杂志,2003,27(1):54-58.

[3]Mount J F.Mixing of siliciclast and carbonate sediments shallow shelf environments[J].Geology,1984,12:432-435.

[4]刘宝珺,王剑,谢渊,等.当代沉积学研究的新进展与发展趋势:来自第三十一届国际地质大会的信息[J].沉积与特提斯地质,2002,22(1):1-6.

[5]罗顺社,刘魁元,何幼斌,等.渤南洼陷沙四段陆源碎屑与碳酸盐混合沉积特征与模式[J].江汉石油学院学报,2004,26(4):19-21.

[6]马艳萍,刘立.大港滩海区第三系湖相混积岩的成因与成岩作用特征[J].沉积学报,2003,21(4):607-613.

[7]苏亚拉图,陈程,陈余平.鄂尔多斯盆地召38 区块储层建构模式及其控制作用[J].断块油气田,2012,19(1):59-64.

[8]白玉彬,赵靖舟,陈孝平,等.蟠龙油田长2 储层裂缝分布及油气地质意义[J].断块油气田,2012,19(1):61-64.

[9]陈延芳,刘士磊,宋章强,等.渤海中深部碎屑岩有效储层划分及勘探意义:以黄河口凹陷为例[J].断块油气田,2012,19(6):710-713.

[10]李新虎,刘东,郭媛.HSS 油田H_1 油层组储层特征研究[J].断块油气田,2011,18(2):150-153.

[11]胡作维,黄思静,马永坤,等.鄂尔多斯盆地姬塬地区长2 油层组储层孔隙结构特征[J].断块油气田,2012,19(5):588-591.

[12]高先志,陈发景,马达德,等.南八仙构造油气成藏模式及其对柴北缘勘探的启示[J].石油实验地质,2001,23(2):154-159.

[13]王鹏,赵澄林.柴达木盆地北缘地区第三系碎屑岩储层沉积相特征[J].石油大学学报:自然科学版,2001,25(1):12-15.

[14]张锦泉,叶红专.论碳酸盐与陆源碎屑的混合沉积[J].成都地质学院学报,1989,16(2):87-92.

[15]中国科学院兰州地质所.青海湖综合考察报告[M].北京:科学出版社,1979:74-88.

[16]徐北煤,卢冰.硅质碎屑岩中碳酸盐胶结物及其对储层的控制作用的研究[J].沉积学报,1994,9(3):56-66.