工业遗址再开发的操作模式借鉴——以台北华山创意文化园区为例

林明昊,钟 毅

(西南交通大学建筑学院,四川成都 610031)

1 工业遗址保护的现状思考

工业遗址作为中国城市发展特定时期的重要产物,见证着社会的进步和繁荣。随着近年来城市更新加速,工业遗址改为创意产业园区的作法逐步被接受和广泛运用,成为城市经济发展新的增长点。但是,在这种改造模式的背后,工业遗址保护的诸多问题浮出水面。简单将工业遗址改造获利归结于经济层面的回报,而忽略其在就业、专利、文化交融以及城市文化发展等方面的综合效应,使得这些工业遗址逐步甩开多元、创意内涵而成为了新的“商业中心”。缺乏有效管理的市场商业行为以及批量化、同质化的更新手法,带来的资本聚集、租金飞涨以及阶层排异,导致了“始于多元,终于商业”这种典型市场运作模式不断复制,使得文化之源不断枯竭。

2 台北华山文创园区的开发借鉴

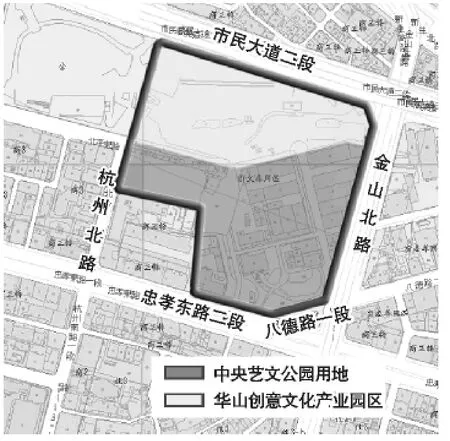

华山创意文化园区位于台北中正区,北接市民大道二段,南接忠孝东路二段,右邻金山北路,左边地块与杭州北路、北平东路相交。华山园区总面积约为10.15 hm2,包括中央艺文公园面积约为2.69 hm2和创意文化专用区7.21 hm2(《华山创意文化园区周边都市空间规划策略之研究》,如图1 所示)。

2.1 历史沿革

华山创意文化园区的前身是创建于1914年的日本“芳酿社”,是当时台湾最大的制酒工厂之一。1945年台湾光复后,先后经历几次改名,习称“台北酒厂”。后随经济发展及配合台北市都市更新计划整体搬迁至台北县林口。其用地性质由工业变更为机关用地。

1997年,闲置近10年的华山园区被文艺界重新挖掘,成为了各类展演活动的呈现场所,也激起了文艺界与台湾当局乃至后续社会各群体酒厂空间使用权的长时间争论。2002年经过协商,台湾“文建会”开始计划运用华山酒厂搬迁闲置的旧空间活化再利用,整并调整为“创意文化园区”,提供给艺文界、非营利团体及社会个人使用。后经过一年封园全面整修,在2005年底结合旧厂区及公园区的“华山创意文化园区”重新开放,供艺文界及附近小区居民使用至今。

图1 华山创意文化园区区位示意

2.2 运营模式

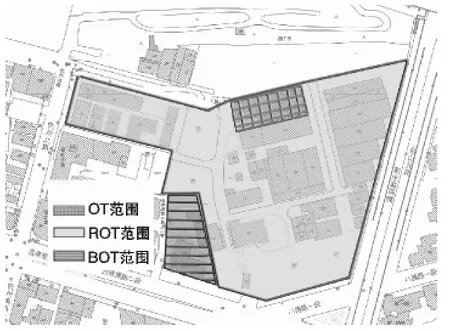

2006年华山创意文化园区结束了以短期活动为主的10年酝酿期,正式定位为推动台湾文化创意产业发展的旗舰基地。为了促进民间参与交流,文建会通过三阶段三区块方式开发华山创意文化园区,其中包括“电影艺术馆OT 案”、“文化创意产业引入空间ROT 案”、“台湾文化创意产业旗舰中心BOT 案”(如图2 所示)。

OT(即Operate-and-transfer)方式,系由台湾当局投资建设完成后,委托民间机构营运;营运期间届满后,营运权归还台湾当局。“电影艺术馆OT 案”是文建会提供电影院建筑及内装设备,交由民间营运团队(台湾电影文化协会取得营运权)管理。“电影艺术馆OT 案”规划放映实验性电影、纪录片、国产片,最主要目的一方面在于培养专业电影艺术人才,另一方面为本土艺术家提供放映影像的创作空间,让电影创作人才有发表的机会。“通过如纪录片双年展、国民戏院、叙事短片补助案等,推展创意文化产业中的艺术电影产业,同时也让民众有更多元的选择机会。”(文创新地标华山文创园区)。

图2 民间参与经营华山促参案位置分布示意

ROT(即Rehabilitate-Operate-Transfer)方式,系由台湾当局委托民间单位就现有设施予以整建或扩建,并委托以运营权。民营单位在运营到期后,将资产和经营权交还给台湾当局。“文化创意产业引入空间ROT 案”是将文化园区内除电影馆及现有刑事警察局借用的旧有办公空间以外,委托民间单位(台湾文创公司取得整建营运权,投资额3 亿元)就现有设施予以整建或扩建并委托以运营。据规定得标者整建营运期限为15年,有最长10年的一次优先续约权,合约到期后需将资产与经营权交还给文建会。该案目标进一步创造出台湾文创产业发展的基地,让华山扮演媒合跨界艺术、产业互动的角色,兼具影像、市集、教育、演出、娱乐与展售等六大功能,并发展成为文化创意产业人才的育成中心。

BOT(即Build-Operate-Transfer)方式,即由民间机构投资、兴建并负责营运,营运期限届满后,将该建设的所有权转移给台湾当局。“台湾文化创意产业旗舰中心BOT 案”目的是设置“台湾文化创意产业旗舰中心”(台湾文创旗舰联盟取得兴建营运权,投资额15 亿元),针对园区内就有存在的非古迹建筑刑事警察局的旧有办公空间拆除改造,重新兴建。其定位是创意工厂,规划以文创为策略性产业转向主题展售,引进艺术团队衍生商品、城乡特产、设计师作品及文创科技商品,文创整合科技(http://notecc.blogspot.com/2010/08/bot.html)。

多种开发模式保证了社会活动的多样性,公营与私营之间通过竞争与合作的方式,激活和赋予了历史遗产新的使用功能,同时也促进了民间资本参与保护历史遗产的积极性。

2.3 经营方式

目前华山创意园区的规划分为户外与室内两部分,户外有户外展演区(华山剧场、艺术大街、森林剧场)、户外服务(停车场及入口广场)与北边公园绿地,可作为大型艺术作品展示、演唱会及小型表演活动场地;休闲区(千层野台)与餐饮服务区结合,平时提供民众休憩之用,也可变身为小型表演场地。还有停车空间与园区入口艺文资讯站。华山的经营主要采取“商家入驻+空间租赁”。对于商家入驻,台湾当局在经营项目的内容上予以规范指导,需要满足相关机构认定为推动创意文化产业的项目才能实施。并在整体面积上对相关改造所增加的附属设计面积以及功能做出控制,要求改造后的盈利性公益设施如餐饮、零售的比例不超过30%,保证了园区的文化氛围不被商业所侵蚀。

2.3.1 商家入驻

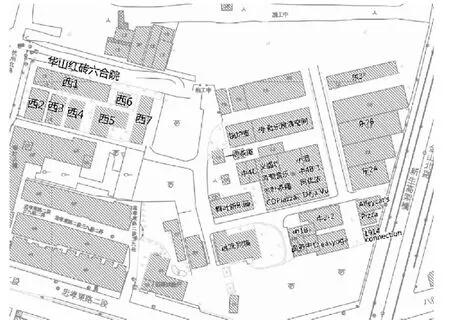

进驻园区的商家近20 家,所经营的产品都具有独特性,故不存在重复经营的问题。这些商家都会自觉维持文化艺术氛围,他们不仅仅为游客提供商品和服务,更提供一种艺术和文化的体验。除去日常的经营外,不少商家还会向社会提供展览、讲座、节庆等活动,增强互动(如图3 所示)。

图3 进驻园区商家分布情况

2.3.2 空间租凭

除出租给商家进行长期经营的商演空间外,华山园区内其他空间包括4个户外场地都对外提供租凭服务。这些场地的活动频繁,会定期或不定期举办艺术品展览、教育展览、影展、摄影展、主题市集、音乐会、发布会、体验活动等。主要租凭对象包括了文艺团体、学生团体、行政机构等。根据统计,仅2008年华山园区就举办了活动近400 场,参与人数共40 万,产生的直接经济效益约合人民币4700 万元,到2009年,参与人数更是突破50 万,经济效益达到7400 万元。根据华山的规划发展定位,2008年针对文艺及学生团体的使用率达42%,且自身的活动营造越来越得到社会的关注和参与,打破了过去“文创即是商业汇聚”的认知,重新定位文化创意的重要性、独特性与时代价值。

2.3.3 区域联动

华山创意文化园区的再开发不仅仅是运营机制本身的成功,更有其周边丰富的社会资源优势互补。首先,作为寸土寸金高密开发的台北市区,大型绿地公园是非常难得的。华山创意文化园区其保留的大型建筑空间体量以及两个主要出入口的大面积开敞空间,都为吸引、汇聚和疏散人流提供了便利条件。其次,华山园区所在区域300 m 范围内存在着两所优质大学,华山文创园区的存在为学生的作品交流展示提供了很好的平台,同时大学未来相关人才育成可以为华山文创园区的发展提供助力。再者,华山园区范围内存在着丰富的商业资源。新光华商场为台北最大的电子产品集中销售区,光华玉市是台北市除建国假日玉市外最大众化的玉石集中市场,以及为帮助受“九二一”灾害的农民走出困境,营造商机而设立的希望广场市集、为该区域提供餐饮服务的光华美食街,便利的停车空间,它们共同聚合成为一个整体的发展联动模式,配合着华山创意文化园区,形成空间和层级上的关联,达到区域发展效益最大化(如图4 所示)。

图4 华山创意文化园区及周边社会资源分布

3 工业遗址再利用启示

从艺术团体自发进入到政府主导开发,经过了近20年发展的华山创意文化园区如今建设成为集展销、游憩、商演、零售为一体的最重要的创意文化中心。通过“以艺领企”的新主张,打破过去“文化是弱势”的认知,重新塑造文化创意的重要性、独特性与时代价值。其常态与变动、动态与静态、精致与通俗的包容并蓄,成功展示了工艺遗址改成后功能多元与表达的统一。相较于大陆工业遗址改造后的商业入侵,华山改造的成功,有很多值得借鉴的思路和策略。

3.1 尊重历史建筑前提下的多样化开发保护模式

华山工业遗址不仅仅是殖民时期所留下的城市印记,更是城市特定发展阶段遗留的珍贵历史文物,其价值在被肯定、被创造、被挖掘的过程中,逐步发展、繁荣。从民间团体自发进入到台湾当局收回改造对外开放,除了厂房内部酿酒设施有些已经被搬迁和移除,华山建筑群的整体外观结构都得到了很好的保留和尊重。而台湾当局通过整体规划、分片分期实施的方式,为园区的后续经营打下良好的基础。通过竞标的方式出让经营权,不仅很好地展示了行政与民间团体的互动互信,同时良性竞争带动产业的升级,也有助于提高文化创意园区的整体水平。开发经营者在政府允许的范围内进行社会活动,受到政策上的扶持,这种共生模式使得华山成为了城市对外的文化展示窗口。

3.2 非盈利性多层次活态化的功能赋予

更新不单纯是商业的进入和侵蚀,而是多种活动同时进行,多种功能同时并行的有机延续。华山创意产业园区涵盖了从创作、制造、展示、加值、流通的整个过程,是一种从融入到参与到分享的过程。商业对于园区仅仅是服务于整体的配套功能,文化相关的产业流动才是园区保持活力的源泉。从区域外部的广场到每个建筑内部的空间,其功能在有限的时间内不断被填充、拆解、重塑,动态的演出与静态的展示在整个规划区内都变得相得益彰,经济活动与社会公益形成良好结合。

3.3 深层次的文化培育与塑造

在更新过程中,实现规划的定位和规划目标尤为重要。华山工业遗址定位于台湾文化创意产业的旗舰基地,因此在文创资源发掘中,更注重的是“活水源头”的营造而非封闭交流的终点。通过实施“结富扶才”计划,结集国营企业和民间的力量,整合各种非营利组织、企业和团队的资源,良好互动,回馈社会。实施“减免优惠”方案,对于本土原创人员、有潜力但还未成熟的品牌,长驻园区或参与活动时给予各种优惠条件。创办各种讲座,为有需要的相关人员提供精进专业知识、技艺及开拓视野的课程。不仅仅如此,规划针对夜晚人流减少等情况,特别将一些重要的演出、发布会等安排在夜间,增加特定时段的都市活力。

3.4 产业群居的集成效应

工业遗址再开发借助其所在特定区域内不同产业层级聚集所提供的相应服务或资源共享,对于其自身内部环境的改善、空置土地的功能转变和升级有明显帮助。华山文创园区周边区域存在着商业、餐饮、教育等重要资源,其未来发展已经与上述优势资源在空间和层级上发生关联,通过彼此提供场所、形成完整上下游产业链,同时自身通过降低税金、人流引导、活动营造、区域环境再塑造等方式形成优势互补,带动整个区域产业转型,向专业化与高层次化转变,有效提高资源使用效率,来达到区域发展效益最大化。

4 结束语

城市旧工业区改造中如何通过新的功能赋予形成新的产业发展动力,重新激发地块潜力,同时在具体运营中保持旧工业区的可持续发展,是旧工业区更新与重塑的焦点。本文希望通过对台北华山创意文化园区更新机制的挖掘,结合我国国情,对当前旧工业区改造热潮进行有益的探索。

[1]翁漱璞.华山创业文化园区周边都市空间规划策略之研究[D].台北科技大学,2008

[2]征求民间参与投资华山创意文化园区文化创意产业引入空间整件营运移转计划案[R]

[3]文创新地标华山文创园区[N]