有关控规编制中“片区地块开发强度制定思路”之探析——以绵阳市涪城中心片区控规为例

叶云剑,韩 华,余 鹏

(四川省城乡规划设计研究院,四川成都 610081)

在编制城市总体规划计算城市人口容量时,我们往往基于自然和社会两方面的影响因素加以考虑。自然方面:土地、水源、能源是主要限制因素;社会方面:生产力和科技发展水平是主要限制因素。

那么,在编制控制性详细规划时,我们如何更科学合理地制定一个片区的开发强度呢?同一片区内的各地块是否存在开发强度的差异化?若有,那么影响它的差异化因素有哪些,进而如何科学合理地将这一差异化体现于地块开发强度上呢?

目前也有部分文章针对开发强度的问题展开过探讨,比如通过基础设施供应来确定开发强度;通过居住环境建设、城市人口容量来确定开发强度;在旧城改造中通过“拆建比”的经济平衡来确定开发强度等等。以上方式方法虽然有了一定的思路,但在具体操作细则上、数据确定上皆有待深入。

本次我们希望通过较简单易行的方法,针对片区地块开发强度制定作出一个初步的探讨与分析。

首先我们将一个标准大区(约5~8 km2的建设用地)作为研究对象(本次将“绵阳市涪城中心片区”作为例子探讨)。

开发强度的确定分两步:

其一,确定片区总体建筑容量;

其二,进一步确定各个地块的开发强度(各个具体地块建筑容量的总和自然不能超过第一步中所确立的片区总体建筑容量)。

1 片区总体建筑容量的制定思路

城市平均开发强度能提高到多少,受经济、社会、基础设施等多方面因素综合影响。而当涉及到具体的片区时,从城市规划角度来看,城市交通是主要的制约因素。

由于基于航空限高、通讯通道、显山露水限高、文物古迹的风貌协调等对开发强度的影响相对来说较容易通过相关规范标准或通过建立建筑模型进行视线高度分析而得以实现,本次主要想探讨以上限制之外的交通影响因素与强度开发之间的关系。

城市交通条件主要取决于道路资源的先天禀赋和后天潜力,集中反映在道路网密度和公交分担率两个指标上。

由于目前还没有一个正式的交通条件对应开发强度的指标规范出台,所以我们可以选取几个城市交通运行较好的发达城市,通过对这些城市或地区在这两项指标上的比较研究来得出相对科学合理的结论,以资借鉴。

(1)东京中心城约1100 km2。现状中心区平均容积率高达5~6。高密度地区集中分布在市、区级中心地带,容积率在7~10 之间,其他地区的密度并不高,地下空间被充分利用。地铁及铁路高度发达,分担了东京全部客运量的86%。东京的中心3 区,约有93%的人利用轨道交通出行。

(2)香港。现状用地195 km2,人口约为694 万人。空间利用高度集约:人均城市用地不足30 m2,城市平均容积率在5~8 之间。城市用地功能混合程度高。高密度街坊遍布于整个城市,特别是九龙和维多利亚港沿岸,形成了良好的城市天际线。拥有强大的公共交通支撑和产业支撑:公交分担率80%以上。第三产业占全港GDP 的近90%。

(3)新加坡。现状用地216 km2,人口376 万人。“走廊+组团”的花园式城市形态。城市高密紧凑发展,中心区平均容积率3~6。公交分担率达70%(表1)。

由表1 我们可知:发达国家和地区,其高强度的开发是以高密度的道路网建设为依托的,道路线密度接近20 km/km2或超过20 km/km2,道路面密度接近30%,公交分担率接近80%或超过80%。

本次将绵阳市涪城中心片区作为开发强度如何确定的例子,该例中的涪城中心片区用地为8.15 km2,为绵阳市传统的商业、行政、商务中心区,属绵阳市中心城区之核心地带(图1)。

现规划范围内现状道路线密度为7.4 km/km2,道路网面密度为16.4%。根据《绵阳市城市总体规划》中的专题报告之七《绵阳市道路交通规划专题研究》:

“中心区是绵阳市的历史文化风貌保护的重点,其交通发展策略将以保护为主题,以服务促保护的策略思想。未来城市采取公共交通为主导的交通发展战略,中心城区公共交通出行比例达到40%以上,小汽车出行比例控制在20%以下,步行和自行车出行比例40%。”

表1 各城市平均毛容积率与交通条件对比一览表

图1 绵阳市中心片区用地布局

由上可知规划中的绵阳市公交分担率仅有国外城市的一半,也仅有我国沿海城市的2/3;

本次规划在努力疏解交通,增加城市路网密度的情况下,规划后道路线密度为10.73 km/km2,道路面密度为22.16%,那么规划后的道路线密度只有国外发达城市的1/2,道路面密度为国外发达城市的3/4(主要因为临园路、长虹大道等各组团间的联系主干道所占路幅较宽)。

绵阳近期内无轨道交通实施计划,同时老城区在航空限高范围内。

故制约该片区容积率有如下几大因素:公交分担率、道路网密度、航空限高。

规划范围内现状建筑总面积为1270×104m2,平均毛容积率为1.56。

综合以上因素,我们觉得绵阳老城区平均毛容积率应低于以上城市,通过比较研究数据的对应关系,确定该片区平均毛容积率应不大于2.0为宜。

则老城区的建筑总量最高可提升到1630×104m2,及在现状基础上最高可增加约360×104m2建筑量。

2 各地块开发强度指标的制定思路

各个具体地块的指标到底受哪些因素影响呢?

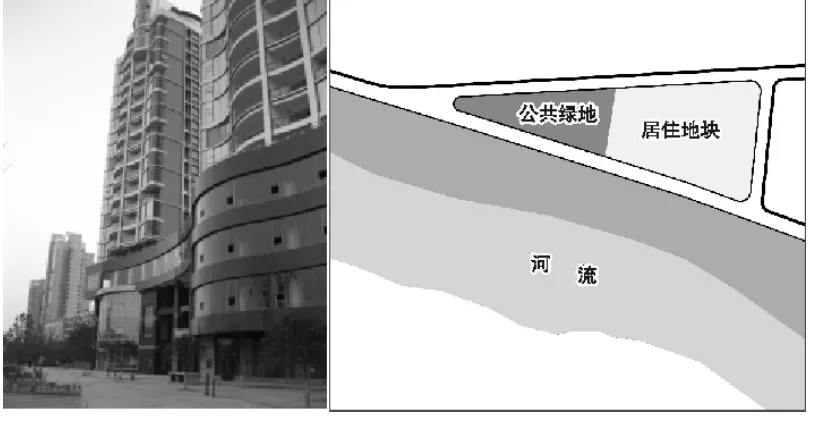

这里我们看一个已建的实例(图2):

图2 绵阳市建设实例

该“独栋”建筑容积率接近10,但我们却并未感觉到难以接受,为什么?

通过右图的用地平面图,我们可知:该居住地块南临河,西靠公共绿地,而其余两边都临市政道路,即该建筑周边不是紧临开敞空间就是市政道路,同时又因为基地面积不大只能建设为独栋,所以即使是接近10 的容积率(抛开其可能存在的建筑密度超标的问题),我们依然感受不到其逼人的建筑体量。下面我们看看当一个3000 m2左右的小地块,如只按满足退界要求的极端理想情况下,分别建设高层和多层的开发强度的情况(图3)。

由以上分析可知,开发强度的合理程度至少跟地块所临开敞空间情况以及地块大小有很大关系。

大的地块容纳的居住人口更多,所以相应提供更多的配套设施及公共空间,就如《居住区规划设计规范》中人均居住用地控制指标一样,居住区人均居住用地高于小区,居住小区又高于居住组团,所以,我们觉得随着地块增大,其容积率应逐渐降低。

图3 建筑分析

既然城市片区总的建筑容量受交通条件的影响巨大,那“临路条件”自然应该反映到各个具体地块的开发强度指标上。

综述,我们觉得具体地块的指标主要受以下因素影响:

(1)地块大小。(2)所临道路或开敞空间状况。(3)地块用地性质。

在实际操作中,为尽量简化以上因素以制定明了的强度指标表格,可将临开敞空间的情况视为临路条件。

如表2,为我们根据以上分析思路制定的绵阳涪城中心片区强度开发表,除小地块外,容积率随地块面积增大而减小,随临路条件、开敞空间的减少而减小;而建筑密度则随容积率增大而减小。

表2 绵阳涪城中心片区住宅用地、住宅兼容公共设施用地规划控制指标

图4 绿地条件分析示意

对于居住建筑,为达到疏密有致的城市空间形象,建议制定建筑高度与建筑面宽的高宽比限制条款(篇幅所限,不再详述)。

而对于商业或办公等公共建筑,由于其建设不会直接带来居住人口,开发强度与居住环境的矛盾相对不太突出,故具体指标不再详述,只从强调城市空间形象上考虑,规定高层公建的主体投影密度不高于25%。

[1]杨崴,曾坚,郭凤平.可持续的城市居住用地开发强度[J].天津大学学报(社会科学版),2009(3)

[2]王献香.交通条件约束下的土地开发强度研究[J].交通与运输,2008(z2)