话语角色与戏剧话语中称呼语的使用

■陈丽霞

戏剧以创造舞台艺术形象为目的。戏剧中人物的话语是表现其形象的主要手段。从文艺学角度看,戏剧话语是塑造艺术形象的一种表达手段,而从语言学角度讲,它又是一种传递话语信息和审美感受的艺术语言。人类社会与戏剧舞台之间存在一定的联系。人们常说社会是一个大舞台,而舞台上演出的戏剧正是人类社会的缩影。戏剧话语源于日常语言,以日常语言为基础,与日常语言有着不可分割的联系。没有日常语言,戏剧话语便会成为无源之水,也会失去其建构的现实依据。

在戏剧话语的建构中,称呼语的选择与使用首先反映出戏剧话语中说话人和听话人的角色、身份、社会地位和亲疏程度,并进而表现剧中复杂而微妙的人物关系。极具张力的称呼语的使用在戏剧话语意义的生成中具有重要的作用。本文以称呼语为切入点,以“权势等同”理论为基础,重点分析戏剧话语中的称呼语的使用对戏剧话语的建构和理解的作用。

一、权势等同理论与话语角色的认定

人类社会是一个复杂关系的网络体系,每一个社会成员在特定社会中都占有一定的位置,扮演一定的角色,并与他人形成各种各样的人际关系。言语交际双方只有准确了解各自的话语角色和话语角色关系,才能发挥话语的各种功能,取得理想的交际效果。

有位领导前往监狱给囚犯做报告,在选择对犯人的称呼时很是为难。直接称目标听众为“犯人”或“同志”都不合适。因为,以上两个称呼要么不礼貌,要么不符合说话者自己的身份。最后,这位领导选择称呼他们“朋友们”,起到了意想不到的交际效果,这一恰当的称呼使得全场掌声雷动。这个例子说明,各种社会关系在语言的坐标系中都有一个确定的位置,话语角色以及话语角色关系的认知与定位在话语的建构和理解中起着至关重要的作用。

在讲究修辞的言语交际中,话语的参与者都有一个对各自话语角色的认知和认定过程,以便为话语的功能或效果奠定基础。参与者在话语中担任一定的角色,这种角色反映了交际双方的社会关系和一定的言语行为模式。交际双方的话语角色关系的确定,是交际双方话语建构和理解的前提和基础。角色关系可以决定各种言语交际的准则和规则,恰当使用这些准则和规则使话语具有丰富的含义。对话语角色的准确认定是交际双方恰当建构和理解话语,提高话语修辞效果的前提条件。[1](P502-514)

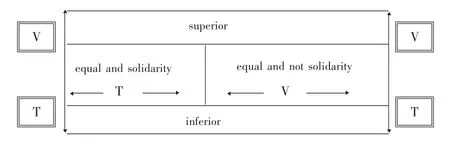

社会语言学研究表明,在话语建构和理解过程中,“权势”和“等同”两因素是话语角色关系定位和认定的重要依据。美国社会语言学家、心理学家布朗(Brown)和吉尔曼 (Gilman)对一些欧洲语言的中第二人称代词T(单数)和V(复数)①的语义演变及其使用规范研究中提出了“权势”(power)和“等同”(solidarity)两个术语。[2]P(146)下面的图表揭示了第二人称代词在“权势与等同”两因素制约下的使用情况[3](P170-198):

图1 处在平衡状态中的双向代词系统

上图表明,在言语交际中,如果讲话人比听话人拥有更大的权势,那么讲话人用T称呼听话人而接收来自听话人的V称呼。权势关系来自于社会地位高低差异和社会文化背景。如果交际者彼此关系亲密,其地位或者权势平等并具备等同关系,那么两者之间互用T称呼。等同关系则通过社会距离来显示,它是指交际双方在某些方面,如经历、年龄、性别、职业等方面具有共同性。布朗和吉尔曼的研究还表明,T和V的变换使用可以表达个人暂短的情绪和态度。[4]

上例中的领导如果拿出他行政角色所具有的“权势”,以一种教训的口吻来给犯人作报告就起不到沟通感情、表示关怀的作用。因此,他放弃了行政领导这一话语角色,而采取了一种对方容易接受的、平等的朋友式话语角色关系,采用一种随意的谈话方式,使双方的言语交际达到一种融洽状态。在现实生活中,话语角色与言语交际关系紧密。在言语交际中,参与者说什么,怎么说,都与一定话语角色相关。话语角色一般由“权势”角色关系向着“等同”的角色关系转换,这样易于双方的情感互动,容易取得良好的修辞效果。[5]

二、戏剧话语中的称呼语与角色关系

戏剧话语是剧作家将活生生的、丰富多彩的社会生活,艺术地加以提炼,并通过剧中人物之口再现出来。为了更好地展示人物的性格以塑造人物形象,剧作家要使人物的话语绘声绘色、声情并茂。剧作家在建构戏剧中人物的话语时,有必要对剧中人物,尤其是对话语中人物角色关系有充分透彻的认知,才能提高戏剧话语的适切性和准确性。

剧中所有人物的言语都假定处于一定的社会角色关系之中。戏剧话语角色关系不同,人物语言的使用情况也不一样。剧作家在建构戏剧中人物的话语时,需要对戏剧话语中人物角色关系有充分透彻的分析和认知并对整个戏剧话语的基调按照一定角色关系进行调节,才能使戏剧话语达到其语用修辞效果,才能让作为旁听者的读者和观众为剧中的人物关系所牵动,为人物个性化语言所吸引,使戏剧话语所表征的虚假世界与客观现实世界具有一定的相似性。

在日常生活中人们总是说与身份相符的话,这样才能收到交际效果。语言形式的变化要受实际身份制约,否则便会产生相反的效果。同一个人,其话语会因与其交谈对象的不同关系而转移。[1](P48-49)在话剧《日出》中,剧作家曹禺正是利用现实生活中的这种语言现象,并充分利用“你”和“您”表示的不同权势关系,创造出适合特定角色关系的戏剧话语,刻画了李石清和潘月亭这两个生动的人物形象。《日出》里有个银行秘书李石清,起先为了表示在权势上对潘月亭的尊敬,总是用敬称“您”称呼潘月亭。后来,在他的帮助下,潘月亭当上了襄理。李石清同潘月亭说话也顿改前貌,变得随便起来,对潘月亭也改称“你”,并直呼其名。一次,李石清兴冲冲地跑到潘月亭面前,滔滔不绝地大谈自己在公债投机方面取得的战果,讨好不成反而引起潘月亭对其大谈公债投机的胜利反感。潘月亭接着对李石清讲了一段极尽嘲弄挖苦的话,他说:“你以后没事可以常到我这儿来玩玩。你叫我月亭也可以,称兄道弟,跟我‘你呀我呀’地说话也可以,现在我们是平等了。”[6](P346-349)显然,潘月亭对李石清“称兄道弟,你呀我呀”以及直呼其名的话语方式极为不满。剧作家曹禺,正是利用了语言使用中交际双方权势等同关系及其修辞价值,建构了一段给人印象深刻的戏剧话语。

剧作家在建构戏剧话语时,为了描绘丰富多彩的社会生活和复杂的人物关系,必须调用那些语言材料中最富有表现力的表达方式和表达手段。称呼语最能反映戏剧话语中人物的身份、社会地位和相互的亲疏程度,并表现剧中复杂而微妙的人物关系。正如剧评家马丁·艾思林(Martin Esslin)所说:“对于表现那种难以捉摸的情绪,内心的紧张和同情,人与人之间微妙的关系和相互影响等等来说,戏剧是最经济的表现手段。”[7](P167)

三、戏剧话语中称呼语的动态使用过程

剧作家在建构戏剧话语时,首先要确定参与该场对话的人物的角色关系是属于权势关系还是等同关系,确定当时的具体语境情况,从而选用恰当的称呼语形式。所有的戏剧话语都在具体的情景场合中进行,因此它们对称呼语的选用起着一种潜在的影响,剧中每个人物的称呼语的使用都必须建立在顺应戏剧所处的相应的社会语境与情景语境的基础之上。为了表达特定的话语意义,剧作家还可以在戏剧话语中添加某些偏离常规的称呼语形式,以增强戏剧话语的表达效果。

(一)戏剧话语中称呼语的常规使用

在戏剧话语中称呼语的常规使用受到相对稳定和静止的权势关系和等同关系的制约。戏剧中的人物彼此之间存在不平等的权势关系时,称呼语的使用是一种不对称的使用(non-reciprocal),即权势较高的人物对权势较低的人物用T-形式,而权势较低的人物用V-形式称呼对方。剧中人物拥有等同关系时,称呼语的使用是一种对称的使用 (reciprocal),人物之间彼此互用T-形式。下面是老舍话剧《茶馆》中的一段:

马五爷:(并未立起)二德子,你威风呀!

二德子:(四下扫视,看到马五爷)喝,马五爷,您

在这儿哪?我可眼拙,没看见您!(过去请安)[8](P49)

剧中人物马五爷和二德子明显处于不平等的社会地位,因此拥有较高社会地位的马五爷用T-形式“二德子”和“你”称呼对方,而二德子处于较低的社会阶层,只能用V-形式“马五爷”和“您”称呼对方。这段话语中,称呼语“你”和“您”的使用,将马五爷和二德子不同的话语角色关系恰到好处地表现了出来,语言简短,但含义丰富。

在戏剧话语中,不同的称呼语反映了剧中人物的角色关系、社会地位和亲疏程度的差异,表达某种特殊的话语含义。例如,梁秉堃话剧《谁是强者》中一段:

袁志成:倪科长,我这个人是直肠子。开门见山吧,我这9000锭车间下边就全靠你们啦!……

倪科长:我们刘经理那话都说了:就是电力公司的机关楼里头点上洋蜡办公,也得先支援9000锭按时投产。

袁志成:(感动地)老倪啊,你今天算是解除了我们一个最大的后顾之忧。[9](P285-286)

作为纺织厂厂长的袁志成因为对电力公司有所求,对倪科长就格外客气,在称呼形式上采用了“姓+职务”的敬称。当听到倪科长毫不迟疑一口答应要坚决保障按时投产时,立即换用了“老倪”这一称呼。袁志成对倪科长称呼的转换将他的感激之情都细致入微地表达在他的话语当中。

(二)戏剧话语中称呼语的超常规使用

称呼语的超常规使用主要是指为了满足特定的言语交际需要,说话人故意偏离常规使用各种称谓,有意违反语言的规范,使称呼呈现出与话语角色不相称的变异性使用。[10]在戏剧话语中,这类变异称呼语往往使戏剧语言带上浓厚的感情色彩,例如贾鸿源、马中骏话剧《路》中一段:

周大楚:(急切地拉起妻子的手)我认错了,承认错了。我改不行吗?保证每天回家生炉子、做饭,保证把你和小杰放在心上,保证到公园去,马上去……

琼妹:(抽回手)晚了,周大楚同志。就像人老了去火葬厂一样,我们的爱情也老了。[9](P77)

通常夫妻间只互称名字或是姓名,“姓名+同志”形式只有对比较陌生的人或是在极为正式的场合才会用。而剧中,妻子对丈夫全身心投入工作、全然不顾家的行为极为不满,并打算同他离婚。称呼语的超常规使用传递着说话者失望不满的话语含义,取得了完满的修辞效果。从语用学的角度看,不同的语言形式表示不同的言语目的,反映不同的会话含义,传递不同的语用信息。正如社会语言学家欧文·特里普(Ervin Tripp)所言:“对于具有特定地位的对象,如果有一个公认的正规称呼,则任何偏差都是一种信息。”[2](P106)

言语交际的参与者在一定的话语中表现为不同的角色关系。话语角色关系同一定的社会关系相联系,是社会的产物。社会角色关系影响和制约着话语的表达和理解。剧作家通过戏剧中人物的话语展现他们复杂的角色关系,反过来,剧中人物的角色关系对戏剧话语的建构和理解有很大的影响和制约作用。我们甚至可以说,戏剧话语的一部分话语意义正是通过剧中人物的角色关系体现的。例如:曹禺话剧《雷雨》中一段:

鲁大海:(挣扎)放开我,你们这一群强盗!

周萍:(向仆人)把他拉下去!

鲁侍萍:(大哭)你真是一群强盗!(走至周萍目前)你是萍……凭——凭什么打我儿子?

周萍:你是谁?

鲁侍萍:我是你的——你打的这个人的妈。[6](P97)

鲁侍萍是周萍的亲生母亲,本想以母亲的身份批评周萍动手打鲁大海的行为,但在当时的场合,鲁侍萍无法与周萍相认。剧作家曹禺以“跳脱”的修辞手法将鲁侍萍与周萍的血缘角色转换成非血缘角色,将戏剧话语所隐含的深层意义表现得淋漓尽致。

戏剧话语中称呼语的超常规使用是对常规使用的偏离,具体来说,是对常规或惯常使用的T-形式和V-形式的对换使用。剧作家在建构戏剧话语时,在人物对话过程中突然使用大量偏离常规的称呼语,可以极其生动地表现剧中人物千姿百态的情感和不同角色关系,可谓语言含蓄而表达含义丰富。例如,老舍话剧《龙须沟》中一段:

狗子:(渐渐地)何苦呢!干吗不接着钱,大家来个井水不犯河水?

赵老:没那个事!

狗子:赵老头子,你行!……

狗子:姓赵的,你可别赶尽杀绝!招急了我,我真……[11](P133-134)

剧作家曹禺为了表现剧中人物之间的冲突,在这段人物的对话中使用偏离常规的称呼语。狗子称呼赵老为“赵老头子”、“姓赵的”,这些T-形式称呼语变体带有浓厚的感情色彩,狗子的形象跃然纸上。

四、结语

黑格尔 (G.W.Hegel)在讨论戏剧语言特点时曾说过:“全面适用的戏剧形式是对话,只有通过对话,剧中人物才能互相传达自己的性格和目的,既谈到各自的特殊情况,也谈到各自的情致所依据的实体性因素。”[12](P387)戏剧中人物的话语是戏剧的灵魂和主体。实际上,戏剧创作的过程就是剧作家以现实社会生活为蓝本,通过建构剧中人物的话语,形象表达主观情感和审美情趣的过程。戏剧中所有人物的言语都假定处于一定的社会角色关系之中。剧作家在建构戏剧中人物的话语时,有必要对剧中人物,尤其是对话语中人物角色关系有充分透彻的分析,才能建构符合人物个性的言语,从而展现丰富多彩的社会生活。极具张力的称呼语的使用在戏剧话语意义的建构中具有十分重要的作用。以称呼语为切入点,以“权势等同”理论为视角,通过探讨戏剧话语中称呼语的常规使用和超常规使用,可以从微观上进一步阐释戏剧话语的性质和特点。

注释:

①12世纪到14世纪中叶,欧洲各语言中形成了一套非相互性的权势语义的规范:权势拥有者对别人使用T,而别人对他则用V。在权势大致相等的人中间,称呼语最初是没有区别的 (根据社会地位的高低相互使用T或者V),但后来逐渐分化,T成为近亲标志,V成为礼节标志,这个因素就是等同关系。后来,等同因素扩大到权势不相等的人之间的称呼上,即不论权势强弱,只要有共同点就称T,无共同点就称V(见祝畹瑾:《社会语言学概论》,湖南教育出版社1992年版,第146页)。

[1]王德春,陈晨.现代修辞学[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[2]祝畹瑾.社会语言学概论[M].长沙:湖南教育出版社,1992.

[3]Brown, R.W.& A.Gillman.The pronouns of power and solidarity[A].祝畹瑾.社会语言学译文集[C].北京:北京大学出版社,1985.

[4]张明芳.称呼语的动态使用模式[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2008,(6).

[5]陈汝东.修辞过程中的话语角色选择与调整[J].汉语学习,1996,(3).

[6]曹禺.雷雨·日出[M].天津:天津人民出版社,2008.

[7]董健.戏剧与时代[M].北京:人民文学出版社,2004.

[8]老舍.三幕话剧[M].成都:四川人民出版社,1980.

[9]上海戏剧学院戏剧文学系.中国话剧选[M].上海:上海文艺出版社,1981.

[10]熊永红.称呼语超常规使用的顺应性分析外[J].外语学刊,2010,(6).

[11]老舍.龙须沟[M].北京:人民文学出版社,1985.

[12](德)黑格尔.美学(第1卷)[M].朱光潜,译.北京:商务印书馆,1979.