团队学习在基础化学双语教学中的实践初探

杨中柱 马 宁 蔡竞春 倪 燕

(成都中医药大学,四川 成都 611137)

团队学习的概念起源于组织心理学,它指的是发展团队全部成员能力并实现共同目标的过程。团队学习方式将比个体学习方式具有学习速度更快、知识面更广、学科深度更大等多方面的优势,成为在高校中发展很快且流行的学习方式[1]。基础化学是医学、生命、材料和环境等学科的核心学科[2],是医学院校本科各专业的必修课程。但是,随着近年来高校的扩招,课堂规模相应变大,生师比增加,有限教学资源和学生数量的矛盾突出。再加上随着科学技术的发展,化学学科的快速发展现状与教学教法的相对滞后的矛盾也逐渐凸显。若仅采用传统模式教学,已经影响到了教学效果。因此,我们在传统教学模式之外,尝试构建了团队学习教学模式辅助教学,取得了较好的前期效果。

一、采用传统教学模式已不能满足高素质人才培养需要

在基础化学的教学中,根据高素质人才培养需要,我们努力培养具有创新实践能力的学生,并采用了双语教学。但是在教学实践中,却发现应用传统的教学模式的诸多困难。

1.有限教学资源和学生数量的矛盾

现阶段,扩招之后学生的数量增多,笔者所执教的最大班级接近140人,学生和教师直接沟通的机会少,课堂授课效果受学生人数影响严重并导致以下问题。

学生难以适应大学学习模式。在教学中我们发现,大部分大学一年级学生仍然采用中学时代的传统教育教学模式,也就是由教师、教室和教材构成学习的主体,而学生处于被动接受地位的学习方式。当学生发现大学学习和中学完全不一样,自主学习时间很多,因思维模式没有转变,再加上自制力差等原因,不能有效管理学习时间。部分学生出现了学习没有方向,缺乏学习热情,动力不足,学习效率低下等问题。学生实践能力难以提高。基础化学实验室位于高新校区,受到校区限制,实验室只能承担理论课程的课内实验,学生也只能在有限的时间内完成实验,不具备开放实验室的条件,理论教学与实践教学相对分离,导致学生理论知识与实践能力培养脱节。另外,学生在实验中受到个体知识背景和思维方式的局限,缺乏合作、探讨、研究的学习风格,导致部分学生动手实践能力难以提高。

2.化学的发展现状与教学教法的相对滞后的矛盾

首先是化学基础知识的选择与传统的教学目标的矛盾。近年来,四年级实践教学的增加,而总学分数不变,基础学科的课时数逐年减少,从2006年80学时压缩到到2009年的40学时,基础化学实验改为选修课程。但是传统的教学目标仍然要求讲完基础化学九大部分内容(原子结构、分子结构、物质状态、化学热力学、化学动力学、酸碱平衡、沉淀溶解平衡、氧化还原平衡和配位平衡)。而作为基础课程,教师选择的知识点必须足够支持其他相关课程,必须的知识点的取舍随课时数减少而越发困难。另外,知识的侧重点本身也有矛盾。如果只是知识介绍本身,学生感觉空洞乏味,但是介绍有趣味的获得知识的途径和方法,则比介绍知识本身所需花去的时间更多。

其次,化学发展现状与教法的矛盾。在我们采用双语讲授基础化学时,学生的反应不一。部分学生表现出极不适应双语教学,而相对应的,一部分同学觉得收获颇多。另外,我们的现有教学大纲没有明确反应出基础化学发展现状。教师在课堂上的关于最新研究进展的讲述,通常只有几分钟。但若交给学生大量的研究资料,在传统教学模式下,学生又没有基础和学习时间来消化吸收。在学生的成绩评定中,我们也没有将创新实践能力纳入评价标准,仍然停留在以成绩来评价学生学习的效果。

因此,我们认为,传统教学模式已不能适应现代基础化学的发展,不能满足我校高素质人才培养需要。余晓平等人也认为[3]传统教学是一种以课堂、教材、教师和教室为中心的培养模式,过于注重知识本身的传授,相对忽视学生在学习中的主体地位.针对这一情况,我们尝试构建了团队学习教学模式来辅助传统模式教学。

二、构建团队学习教学模式

我们所构建的团队学习教学模式的主体包括教学内容、教学目标、教学方法和评价体系等四个基本构成部分。

1.教学内容

教学内容是学与教相互作用过程中有意传递的主要信息。我们研究了医学院校本科学生的专业课程体系,并针对医学检验专业人才培养方案,确立了基础化学主要知识框架,包括理论教学和实践教学。在此基础上,完善了教学大纲、教学计划、讲义和教材等教学文件。在实施传统模式教学之后,采用学习小组完成某项指定的课程建设的方法,增强学生的自主学习能力和创新实践能力。

2.教学目标

我们的目标是构建一个由学生和教师同为基础的化学学习的主体,以及团队学习模式相适应的教学体系。具体的目标有以下三点:

其一,在团队学习过程中,研究小组学习的组织构建与运行机制,阐释其对学生学习的促进作用的原理,完善与之对应的教学体系。

其二,建立高效的学习团队,使学生能够通过小组学习掌握所学课程知识重难点,并开展探讨和总结;获得专业最新进展和开展拓展讨论;设计和完成创新性实验。

其三,提高学生综合能力。在团队学习的模式下,学习掌握相关的计算机操作能力,锻炼学生自主学习与合作学习的能力,创新学习与实践学习的能力。同时,通过培养学生团队协作精神,提高其社交能力。

3.教学方法

教学方法是教师和学生为了实现共同的教学目标,完成共同的教学任务,在教学过程中运用的方式与手段的总称。在团队学习模式中,我们以问题教学法和探究教学法为主,辅以传统的讲授、演示、讨论和实践等教法。为了保证所有的教学过程能够顺利实施,我们首先保证专业教师全力参与活动每个环节,帮助学生有效利用实验设备,指导学生使用校内信息资源平台,以及促进学习小组活动的开展等。其次,充分开放无机化学、有机化学、分析化学和物理化学等专业的实验室和实验设备,为完成学习目标创造了条件。

4.评价体系

我们的活动得到学院的大力支持,并且纳入了学生科学素质创新学分评定框架。我们根据学院的《学生专业实践活动暂行办法》,制订了相关的评估标准。

三、团队学习教学模式的实践

在教学过程当中,参与指导的教师逐渐达成了以下的共识:在团队学习中“教学相长”是最基本的成员间相互提高模式。如果参与活动的高年级学生在学习后能够有能力指导低年级的同学完成相关学习,那么就说明我们完成了预设的教学目标。因此,我们设计了以下的实践活动。

1.编写《基础化学学习指导》

鉴于以往的学习指导都是教师编写,思维模式很难接近刚刚跨入高校的的新生。那么能否在团队学习模式下,由高年级学生给低年级学生编写一本学习指导,更加贴近新生的思维模式呢?因此,我们组织学生编写了一本由学生自己编写的学习指导。参加此项活动的学生均来至2007级本科,采用志愿者形式招募,共计35人,分成九个小组。此活动主要的内容为,首先老师按大纲提出知识点的提纲,学生选择能够代表知识点提纲的内容加于其中。内容由通用搜索引擎(Baidu或Google)得到。然后,按照知识点提纲,由学生选择有代表性的习题完成,而且必须独立提出解题思路。教师给予批改后,由学生录入生成电子版本。最后,在教师修改后,按照统一格式,编辑出《基础化学学习指导》学生版和教师版。这由学生提出的解题思路是此本学习指导最大的亮点。此学习指导已经用于2009级医学检验本科各班。

2.开设《基础化学双语微型实验》课程

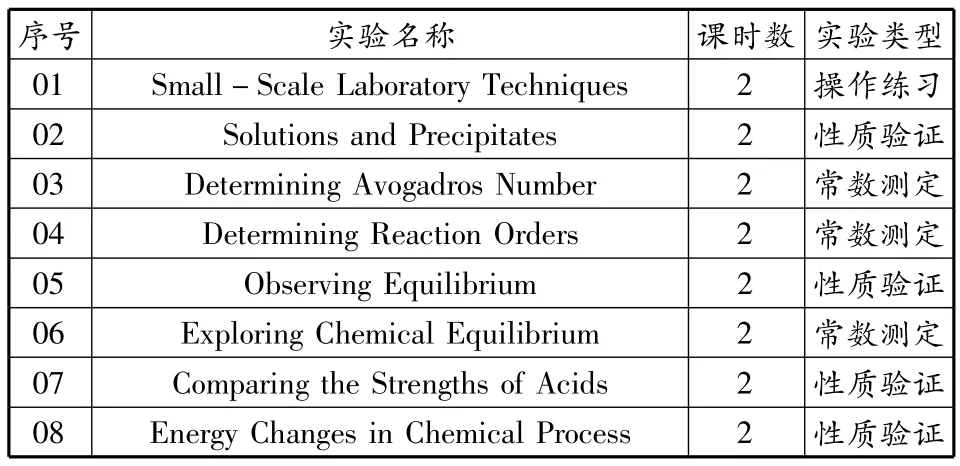

以往我们的实验都是常规的基础实验。在双语课程和微型化实验的大背景下,并没有开展相关的实验改革。那么,传统教育模式下学生,能否在团队学习模式下,用现有的知识水平和实验条件,创造性的开设出复合预设目标的双语微型实验呢?我们拟开设专科层次的《基础化学双语微型实验》课程来检验这一设想。参与此项活动的同学均来之2008级医学检验本科,采用志愿形式招募,因为本项目对学生的英语基础要求较高,只有6人入选。活动的主要内容为,首先按照原有的基础化学实验大纲,通过通用搜索引擎,获得大量实验素材。之后,确定八个基础实验。这些实验均为英语母语国家大学一年级基础化学实验。然后,在教师的指导下,学生单独完成翻译,并分组完成初次预试,修改实验讲义,再次预试。形成定稿后,完成英文讲义、单词表、中文讲义、学生实验报告模板,标准学生实验报告,标准实验操作视频等教学文件,编成《基础化学双语微型实验》讲义。另外,所有的教学图示和视频由学生自主拍摄完成。最后,组织学生备课,包括制作ppt,准备授课详稿,随后开展六轮试讲。并由学生主讲,在卫生检验专科班完成授课。下为开设的八个实验的详表:

序号 实验名称 课时数 实验类型01 Small-Scale Laboratory Techniques 2操作练习02 Solutions and Precipitates 2性质验证03 Determining Avogadros Number 2常数测定04 Determining Reaction Orders 2常数测定05 Observing Equilibrium 2性质验证06 Exploring Chemical Equilibrium 2常数测定07 Comparing the Strengths of Acids 2性质验证08 Energy Changes in Chemical Process 2性质验证

3.完善双语教学文件

在双语教学中的许多教学资料都是英文版本,比如幻灯片,复习提纲等。部分英文基础较差的同学觉得理解比较困难。我们采用小活动的方式,使学生在团队学习中提升英语水平,加深对学科专业知识的理解。因此,我们组织了同学完善教学文件。参与此项的同学均来之2007、2008级医学检验本(专)科,采用志愿形式招募,共计13人。在整理教学文件的基础上,通过建立网站和BBS的方式进行师生互动。在这个过程中,既提高了英语翻译水平,完善后的教学文件又帮助了其他同学的学习。

4.开展创新性学生实验

为了提高学生的创新实践能力,我们结合自身科研项目,引导学生开展创新性实验。参加此项活动的学生均来至2008级本科,采用志愿者形式招募,共计10人。活动的主要内容为,首先,教师给出实验的项目,然后由学生通过搜索获得相关背景资料。然后教师引导学生查找文献。中文文献通过中国知网、维普数据库和万方数据库获得。而英文文献主要来自 ISI、ACS、Wiley、Science Direct和 RSC数据库。然后,分组进行翻译,并制定试验计划。教师修正实验计划之后进行预试。现已完成《铁氧体核壳结构纳米粒子的制备》、《强碱弱酸盐ph值随温度的变化》,《纳米三氧化二铁粒子的制备》和《纳米四氧化三铁粒子的制备》等四个创新性学生实验。

三、团队学习模式初效明显

首先,我们通过构建团队学习模式,取得良好的教学效果。在教学中积极和学生互动,让我们发现深入的发展与学生的良性沟通,能够极大地提升学生的学习动力,塑造学生在学习过程的团队精神,发挥学生的主观能动性。这种方式,可以有效的缓解有限教学资源和学生数量的矛盾。

其次,我们建立了高效能的学习小组。在团队学习的模式下,所构建的学习小组完成了《基础化学学习指导》编写,开设出《基础化学双语微型实验》课程,完成英文教学资料的翻译,还开展了多个创新性试验。学生在团队学习模式中,打破了原有的教师、教室和教材限制,从多方面获得知识,掌握知识,取得“1+1>2”的效果。说明这种方法可以缓解长期以来存在的化学学科快速发展与教学教法相对滞后的矛盾。

第三,团队学习模式培养了学生的综合能力。首先是学生的合作意识和自主学习能力增强。使学生认识到每一项任务只能以小组合作的方式完成,个人在组内的定位必须服从小组目标。其次是学生掌握了很多创新实践的基本能力。比如查阅中英文科技文献能力,翻译科技文献能力,相关软件(Word、Chemoffice、PowerPoint、Acrobat和 Endnote)的操作等。

四、总结与展望

通过近三年的团队学习模式的探索,我们认为开展团队学习对大学生的学习能力提升、创新实践能力拓展有的极大地促进作用。在下一步工作中,我们设想构建跨年级的学习小组,小组成员由不同年级的学生组成。在小组学习的框架内,高年级生能够完成部分指定的科学研究任务,提出创新科研申报项目,并且能够指导低年级学生学习。而低年级的学生具备辅助高年级学生的基本化学操作的能力,基本的英文读写译能力。我们希望通过学习小组构建和团队学习模式,培养更高素质的创新实践型人才。

[1]彭杜宏,等.认知互动:团队学习内部过程的透视[J].教育学报,2009,5(2):40.

[2]宋心琦.普通化学课程出路何在[J].大学化学,2000,15(1):10.

[3]余晓平,等.实践性团队学习模式的构建探讨[J].重庆科技学院学报,2009,12:206.