刑事和解实务的经济分析

吴 真

(上海市闵行区人民检察院,中国上海201199)

为有效化解社会矛盾,创新社会管理,构建和谐社会,修改后的《刑事诉讼法》第五编第二章规定了“当事人和解的公诉案件诉讼程序”,将近年来各地积极探索的刑事和解工作做了一个较为原则性的规定。刑事和解作为多元化纠纷解决机制的重要手段,来源于西方的“恢复性司法”制度,加拿大、德国、美国、澳大利亚等国家都有自己的刑事和解制度和理论。我国许多学者对于刑事和解在我国适用的理论基础都有自己的观点,笔者对这些观点都十分赞同,在此也不做过多的叙述。但笔者从司法实践的视角发现,一旦刑事案件发生,被害人和加害人之间达成刑事和解的过程中,他们并不关注和解的刑事法律理论基础,而更关注自己在和解过程中的“成本收益”。同样司法机关对待刑事和解也持一种“经济人”的理性。因此本文以经济分析的方式来探讨一下刑事和解,从纯粹的功利主义视角来解释为何刑事和解给社会带来了更多的“福利”,为何其能够在当下的时空条件下存在。

一、刑事和解中双方当事人间的经济分析

我们假设刑事案件发生后,双方当事人都会进行理性的行为选择,确保自己利益的最大化。这也是实践中的现实情形,无论是被害人遭受侵害后选择报警或沉默,加害人犯罪后选择投案或逃匿,犯罪嫌疑人被抓获后如实供述或拒不认罪,这些都是当时状况下,行为人根据自己掌握的信息进行计算后理性选择的结果。例如被害人选择报警,是希望通过司法机关追究对方刑事责任,满足因刑罚报应、追缴赃物、获得赔偿等方面的满足;行为人选择沉默则是认为报警可能获得收益的机会过低,或者因报警可能负担的成本(如遭受报复)过高所致。这样的行为在刑事和解中同样存在。

加害人通过认罪、赔偿、道歉等方式获得被害人的谅解,同时获得了司法机关不再追究加害人刑事责任或者对其从轻处罚的可能性。其支付的成本可能包括金钱、劳动和尊严等,其获得的收益则是可能的轻刑处理。当其认为后者收益大于前者成本时,其就会愿意选择刑事和解。而一旦其认为支付的成本高于收益时,其可能的选择就是放弃和解的机会,通过刑事审判接受刑罚。

被害人通过选择接受和解,表示谅解加害人的过程中,其可能获得了加害人支付的赔偿,因加害人道歉获得的心理满足,以及因谅解加害人过程中得到的道德上的满足,其支付的成本则是因其谅解后被害人获得较轻的刑事处理,其报应欲望无法得到满足。这里需要强调的是,被害人在刑事案件中遭受的损失并非其和解成本。不同于法律关注已发生的事实,理性经济人关心的是通过和解获得的利益以及和解需要支付的成本。所以实践中会出现被害人获得的补偿不足以弥补其损失,但仍旧愿意和解的情形。

由于在以自愿为前提刑事和解的过程中,双方当事人都可以自由选择是否和解,因此理性的当事人都不会选择让自己的利益受损,所以达成和解的情形下,双方都选择使自己通过和解获益。从而达到了经济学上的“帕累托最优”。从功利主义的视角出发,双方通过和解使得加害人和被害人之间的快乐较和解前增加。对双方当事人而言,刑事和解就是他们应当选择的行为。

二、和解协议书是双方博弈和计算的结果

双方当事人达成刑事和解后一般以和解协议书作为一个形式载体,确认和解的具体内容。达成和解协议往往需要经历一个协商的过程,被害人和加害人(亲属)在整个纠纷处理的过程中的行为选择符合“两个主体之间行为具有相互作用时,各主体根据所掌握信息及对自身能力的认知,做出有利于自己的决策的一种行为”的特征,即经济学上的博弈。应当说和解的过程是一个“合作性不完全信息动态博弈”。其有三个特征,一是合作性,即双方从自己的利益出发与对方谈判达成协议,其结果对协议双方均有利;二是不完全信息,即双方对案件的后续处理结果并不完全知晓(即可能因为案件事实和证据的原因,当事人对是否羁押、能否获得有罪判决以及刑期长短不可能完全预测),其所做的是努力使自己的期望支付或期望效用最大化;三是动态,即双方的行动虽有先后顺序,但均会将自己达成和解的期望成本或收益告知对方,因此后采取行动的人可以知道先采取行动的人所采取的行动。

对刑事案件的双方当事人最简单的博弈分析可以如下表:

行为选择及后果 被害人加害人A.不达成刑事和解(获有罪判决) 报应欲望得到满足,补偿愿望未得到满足(R,0) 遭受刑事处罚,不道歉及支付经济补偿(0,0)B.达成刑事和解 报应欲望得到部分满足,补偿愿望得到完全满足(R1,r) 刑事处罚从宽,道歉支付经济补偿(P1,-r)C.不达成刑事和解(未获有罪判决)θ 报应欲望未得到满足,补偿愿望未得到满足(0,0) 不遭受刑事处罚,不道歉及支付经济补偿(P,0)

当R1+r>R且P1+-r>0时,双方当事人就会选择B的行为方式达成刑事和解,但是如果加害人得知其获无罪判决的可能性θ接近1(如不考虑加害人对风险的厌恶,应当为P1+-r<P*θ),即加害人极有可能获无罪判决,那么其就会选择不达成刑事和解而追求C的后果。

我们知道,被害人和加害人经过成本收益的反复计算,都会选择对自己较为有利的行为模式,在上面的模型中,加害人和被害人选择行为能够影响的主要参数就是r(repayment,偿付),对于 R(revenge报应),和 P(punishment,刑罚)以及 θ(无罪判决率),受制于案件的事实证据以及公权力,并不受他们行为的影响。所以双方对于r的磋商往往成为是否能够达成和解的关键。

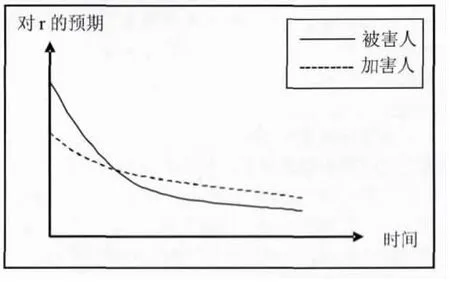

司法实践中,即便不考虑无罪判决率θ,双方在刑事诉讼活动的进程中对于r的期望也是在变化,这也是动态博弈的焦点。由于我国的刑事诉讼活动是以羁押候审常态,以下笔者就羁押状态下双方对于r的期望变化作一说明:①以 下仅就被害人最初期待r高于加害人期待r的假设下进行分析,否则将在最初就达成和解协议。

对被害人而言,其通过达成刑事和解的获利分为两个部分R1和r。在羁押状态下,R1会逐渐显现边际效应,即被害人对于后续羁押获得的报应满足远小于之前的同期羁押,所以很多案件中被害人并不关心加害人会被判多久,而更关心自己的损失是否能够得到弥补。但是R1总是会随着羁押时间的增加而逐步增大,相应被害人对于r的期望也可以相对减少。而对于加害人而言,随着其羁押时间的增加,其因刑事和解可能获得收益P1将逐渐减少,因此其愿意支付的经济补偿r也会相对减少。由此可见,不考虑θ,随着刑事诉讼活动的进程,双方期待的r都将会逐渐减少(见下图)。②这里不讨论因时间依法的r的变化,如被害人新发现自己的潜在利益受损导致r的预期大幅上升,或加害人因家中突发变更而对其成本r不再计较等。当然实践中的r肯定是一个非线性变化,图例只是一种简化说明。当双方对于r的期待趋于相同时,和解就能够达成。

三、刑事和解在诉讼活动中的经济分析

司法机关对于刑事和解同样有着理性的成本收益计算。我们常会听到检察官觉得做刑事和解太麻烦,不如直接诉到法院。这就是一种承办人视角的成本收益分析。但是我们应当认识到刑事和解在诉讼活动的经济分析不仅应当出自办案人员,更多地应当计算整个刑事诉讼活动中的成本收益。

1.办案人员视角的成本收益计算

公安侦查员、检察官、法官对于刑事和解都会有很多不同内容的成本收益分析。比如公安侦查员可能会因为刑事和解导致其办案考核数量减少而排斥当事人的和解;检察官可能更愿意当事人之间自行和解,而不愿意主持制作和解协议书;法官可能选择直接作出附带民事赔偿,而不去做和解工作。不能否认,许多和解案件确实使公检法各部门增加一些不必要的工作量,在具体环节中,司法机关可能并不十分愿意花过多的精力去做和解工作。但是,有一类案件中,司法工作者则是十分愿意促成刑事和解。那就是一些疑难复杂的棘手案件。不可否认,刑事和解成为了一种疑难案件的处理方式,很多案件证据不足,又苦于没有办法,用刑事和解的方式避开了严格的证明责任分配[1]。刑事和解是双方自愿的结果,有时即便事实和证据有所欠缺,只要双方达成和解就能实现案结事了,节约了大量的后续办案成本。

2.司法环节的成本收益计算

刑事和解在诉讼活动中的成本收益分析,应当充分计算整个诉讼活动的情况,而不是拘泥于一个办案人员个人的成本收益。从现有的刑事诉讼活动来看,司法资源的成本主要有四个项目:(1)诉讼周期。诉讼周期长短,直接关系刑事诉讼投入的实际费用。(2)诉讼程序繁简。复杂繁琐的程序也会增加诉讼中不必要的耗费。(3)强制措施的选择,羁押性强制措施会增加监管方面的成本。(4)裁判结果的公正率。不公正的裁判会增加办案人员、当事人的诉讼行为,如抗诉、上诉、申诉等,从而增加司法资源投入[2]。

前三项的成本消耗在经济学上属于直接成本,第四项则属于错误成本。从经济学的角度而言,诉讼是具有负价值的,即错误成本与直接成本之和一般而言大于程序利益。尽管个案中,部分人员能够通过诉讼获益,但对整体社会而言,诉讼纯粹是一种损失和资源的消耗。

总体来看,刑事和解能够简化许多的诉讼程序,减少羁押率,并可能直接省去了审判、刑罚执行等成本,降低了错误判决的可能。这不是一个办案人员的工作量能够相比的。刑事和解带来的诉讼成本的节约和效率的大幅度提升对整个社会是有利的。对于个别办案人员因自身成本收益的考虑,排斥刑事和解工作,我们应该通过各种激励机制,以绩效考核等方式,增加办案人员实施刑事和解的收益,使得他们愿意选择开展刑事和解。当然我们也要注意在考评中设置正确的价值标准,避免像英美的一些地区,矫正系统最终以“从监狱中转移了多少罪犯作为评价成败的标准”[3],而忽视和解的恢复性价值。

四、刑事和解立法追求的卡尔多-希克斯效率

刑事诉讼活动是公权力的“专属领地”,刑事和解机制的引入难免会对刑事诉讼体制产生侵蚀。如果任由和解机制自由运作,不对其适用领域、程序、后果进行限制,其可能对刑事诉讼体制以及社会体制造成严重的破坏。事实上目前刑事和解的一些尝试已经遭到“花钱买刑”等质疑,由于缺乏明确的法律依据和正确的舆论引导,使得群众的司法认知产生了一定误解,对刑法的一般预防也有所削弱。所以,不能排除刑事和解可能对于国家和社会秩序造成一定的损害。

从实践来看,刑事和解可能对国家和社会秩序的损害来自四个方面:(1)刑事和解滥用对刑事诉讼体制的侵蚀,即刑事和解对公权力的蚕食,导致正式体制的无力化;(2)刑事和解对民众认知的破坏,使民众对整个司法平等性产生质疑,导致法治的失灵;(3)刑事和解对一般预防的削弱,让民众产生“花钱买刑”或刑案可“私了”的错误认识,导致刑法的指引和一般预防效果降低;(4)刑事和解导致特殊预防的困难,使得一群潜在的高危人群通过和解程序未经“行为矫正”就提早复归社会。而刑事和解立法在一定程度上能够减少这种对国家和社会秩序的损害。

此次刑事诉讼法的修改,通过制定规则使得刑事和解有理、有据、有序、有节地嵌入现有刑事诉讼体制之中。其较为保守的原则性规定就是为了限制刑事和解的滥用,同时因为立法使得民众对于刑事和解有了一定的信任,通过程序设置使质疑得到了缓冲。具体而言,《刑事诉讼法》第二百七十七条中对于刑事和解适用范围的限制,仅将恶性较小的轻罪和过失犯罪纳入刑事和解的范畴,因为这些犯罪对社会秩序的破坏较小。这样规定能将破坏社会秩序严重的恶性较大的案件以及重罪案件排除出刑事和解的范围以外,也能有效地将重刑犯、累犯等高危人群排除出刑事和解获益人群。《刑事诉讼法》第二百七十八条中规定了司法机关对和解的审查义务以及参与方式,能够有效防止非自愿或违法的刑事和解对司法公正的损害,同时司法机关不宜过多地介入和解过程,能够确保对刑事诉讼体制以及司法平等的最小破坏。《刑事诉讼法》第二百七十九条中的四个“可以”赋予各机关充分的裁量权,也能有效防止司法机关遭刑事和解协议“绑架”导致司法平等遭破坏的可能。

立法的弥补总是不足的,刑事和解作为新生制度对传统刑事诉讼体制的冲击不可避免,我们应当承认刑事和解不可能在各个环节都获益。因此,作为国家希望通过刑事和解达到的并不是“帕累托最优”,而是一种卡尔多-希克斯效率。这也是一个功利主义的衡量方式,简单地说:刑事和解很可能使一些人利益受损,使一些人受益;但只要总体上来看益大于损,这就表明总的社会福利增加了。现实中,刑事和解的受益者(双方当事人)并没有对受损者(国家和社会的秩序)进行任何补偿。但判断社会福利的标准应该从长期来观察,只要刑事和解政策从长期来看能够提高全社会的社会生产,尽管在短时间内某些人会受损,但经过较长时间以后,所有人的境况都会由于社会生产率的提高而“自然而然地”获得补偿。

从经济学的角度来看,刑事和解是否会具有长久的生命力完全取决于其是否能为社会带来更多的福利。我们很难计算因为刑事和解的引入而导致国家和社会秩序受损的总量,也很难计算因为刑事和解工作当事人受益的数量以及因为促进社会和谐后社会生产率提高的水平。所以立法能够做到的就是尽可能地减少刑事和解的成本的风险,让它成为一个更具经济效率的程序。比如在刑事和解的发源地基奇纳(Kitchener),刑事和解曾经取得巨大成功,但后来当地的刑事和解工作不再受宠,这不仅仅是程序设置过于冗长,成本过高,而更是因为R v.Hudson案件中,“强制性修复”的赔偿令履行中不可预测的司法成本难以确保社会福利的稳定增加。而我国目前的刑事诉讼法没有选择国外常见的“强制性修复”制度,而主张当事人自愿和解,能够大幅降低后续的风险成本,确保社会福利的增加。

一项社会制度不可能单纯因为其符合伦理或道德而存在,国家对于制度的选择一定是该项制度对于国家和社会发展“有益”。刑事和解的经济价值显而易见,笔者相信只要能够依法有序地开展,刑事和解必将成为我国刑事诉讼制度中闪亮的一环,为全社会的发展带来更多的“福利”。

[1]陈瑞华.刑事和解的理论基础[J].国家检察官学院学报,2007,(4).

[2]葛琳,白春安.刑事和解的成本收益分析[J].河北法学,2008,(1).

[3]杜宇.刑事和解体制与传统诉讼体制之关系[J].环球法律评论,2010,(2).