交通基础设施、FDI与中国产业集聚的实证分析

凌 晨,刘 军,郑 义

(1.东南大学 经济管理学院,南京 211189;2.江苏省交通科学研究院,南京 210017;3.南京信息工程大学 中国制造业发展研究院,南京 210044)

0 引言

交通基础设施的“加密”加快了生产要素的流动,促进了区域经济一体化的进程,拉近了城乡的固有距离,使交通空间、经济空间均发生重大变化。良好的交通基础设施不但极大地促进了东部沿海地区的产业集聚,而且激发了中西部低密度经济区的发展活力,促使已有或潜在企业获得与中心区域交往联系的更多机会。处在交通节点上的中西部城市在给定空间距离情形下可以更便捷地向东部发达省份供给劳动、原材料、中间产品得以先富,沿海中心区则由于享受中西部低廉劳动、向其兜售最终产品从而获得巨大收益。交通基础设施的大力投资,尤其是高速公路、高速铁路的快速推进不但刺激了相关省份的经济增长,而且改变了现有的地缘经济格局,变迁了内陆、沿海的既有角色定位。围绕着高速公路、高速铁路干线分布的产业带逐渐露出水面,交通节点上的枢纽城市迅速成为区域经济中心。毫无疑问,交通基础设施已经成为产业集聚、制造业链条化分布的重要影响因素。

1 产业分布的机制和相关假说

1.1 交通基础设施与累积因果循环效应、交通基础设施与规模递增的机制

累积因果循环效应理论指出:一旦一种新的工业被配置于一个地区,就会发生连锁效应,并进一步吸引新的工业。连锁效应表现在:(1)扩大地方就业,进而提高收入水平;(2)上下游产业聚拢,形成完整产业链;(3)经济和人口集中驱动基础设施以及其他公共服务的投入,反过来又会吸引更多的产业和人才集聚。在累积因果循环效应的基础上,Krugman(1991)提出中心-外围模型来解释产业聚集。他认为农产品可以在任何区域间以零成本运输,而制造业的产品运输成本遵循“冰山型成本假说”。在制造业工作的熟练劳动力可以更加自由地在不同区域间流动,而一般劳动力不能在农业部门自由流动。因此当运输成本很低的时候所有制造业会集中在同一区域并成为经济中心,而其他地区因为只能生产农产品变隧成外围。Venables(1996)却对前者产生质疑,他认为中心-外围模型过分依赖于熟练劳动力有着良好的空间流动性的假定,如果劳动力呈粘性,集聚就不会发生。中心-外围模型因此不能很好地解释世界范围内的产业集聚过程。但是如果在模型中加入中间产品部门,模型的解释力会增强。他进一步指出由于存在运输成本,上游企业被吸引到下游企业相对较多的地区进行生产,当中间产品的运输成本相对高于最终产品的运输成本时,会形成完善的地区分工,最终部门和中间部门都完全集中在一个区域。至此中间部门的存在是中心-外围结构出现的又一重要原因。这就说明密集使用中间制成品投入的产业和以制造业厂商为主要消费者的产业倾向于选择在交通基础设施条件较好的地区生产。基于以上内容我们得出:

假说1:为了节省运输成本,密集使用工业中间投入品的产业倾向于在交通基础设施较好的省份组织生产活动。

假说2:规模报酬递增行业倾向于在市场容量较大、交通基础设施较好的地区生产。

1.2 劳动力市场、知识共享与制造业分布的内在逻辑

结合中国目前的实际情况,可以发现国际上劳动力成本的上升与产业升级“倒逼”大量的企业从发达国家转移到发展中国家落户生产,中国作为最大的发展中国家无疑会成为外资最厚爱的投资热点,但是由于我国每年培养出来的“高级蓝领”数目有限以及产需错位(毕业生所学技能和社会所需技能不一致)导致(蓝领和灰领)技术人员相对短缺,因此企业包括外资企业总是喜欢落户在人才相对集中的发达地区,而这些地区由于工资、生活设施、交通便捷、文化及人文指数高等原因反过来又会吸引大量的大学毕业生和熟练劳动者以及竞争性较强的农民工落户,本文得出:

假说3:为了更加低成本地寻找技术工人,技术相对密集型的产业倾向于集中分布在人力资本密集,工程技术人员占比较高的省份。

1.3 资源禀赋与产业集聚的关系

关于自然资源禀赋对行业集聚的影响一直存在争论。新古典经济学强调规模报酬不变和边际收益递减。国家和地区间生产结构和专业化分工的差异只能起源于资源禀赋、技术水平、消费者偏好和政策等“先天优势”的不同。新古典经济学关于地区专业化分工最完美的表述是国际贸易中的比较优势理论,该理论认为产业在空间上的分布模式由国家或地区特征和产业特征共同决定,一国或地区倾向生产和出口其具有禀赋优势的产品。空间地理学专家认为,自然资源禀赋是影响行业集聚最重要的因素,密集使用非流动资源的产业更加集中在该种资源充裕的地区。。基于以上理论,我们得出:

假说4:能耗产出比较高的产业,倾向分布在资源禀赋较好的省份生产。

1.4 FDI、产业集聚与制造业布局的关系

在某种意义上说,区位的特定优势不是企业所拥有的,而属东道国所拥有。区位优势与所有权优势和内部化优势不同,企业无法自行支配,而只能适应和利用这种优势。徐康宁(2003)认为在经济发达国家和发展中国家,比较普遍地存在着外商直接投资的集聚效应,即外商资本一般都选择特定的地区集中投资,而且这种投资和产业集中有相当的关系,出现了一个个外商集中投资的地区。外商直接投资出现的这种聚集效应,可以从环境模拟、风险规避、人才利用和示范作用这几个方面去解释。

Monfort和Nicolini(2000)等研究发现随着对外贸易的扩大,区域间的产业集聚程度会不断提高,进而驱动增长极的出现,当然也会加大地区间的收入差异。Behrens(2003)基于不同发展水平的国家来研究基础设施、对外开放程度对于地区发展差异的影响。结论表明在基础设施落后、相对封闭的发展中国家范围内,贸易自由化很可能加剧区域发展差异;而在基础设施完善、高度开放的发达国家内部,贸易自由化可能缩小地区差距。Crozet和Soubeyran(2004)研究发现对外开放有助于产业更多地集中于靠近国外市场的区域。部分学者还考察了中国的对外贸易强度与对其产业布局的影响,结论认为对外贸易是推动沿海地区产业集聚的主要原因,因为这些地方接近国外市场。基于以上理论,我们得出:

假说5:外国投资者可能会被吸引到外国公司集中的区域,外资企业倾斜于选择累计使用外资较多的省区。

假说6:贸易强度较高的产业倾斜分布在洲际区位较好的省区。

2 研究方法、数据以及主要变量的说明

2.1 测量产业集聚方法的选定

为了探讨行业层面上影响产业集聚的决定因素,我们首先需要建立可靠的衡量产业集聚水平的评价指标。本文使用E-G指数来衡量产业集聚程度。

2.2 主要变量说明

2.2.1 行业层面的变量说明

我们主要从经济规模、中间产品投入、外资渗透强度等方面来讨论行业集聚的影响因素。选取指标如下:能源强度(吨标准煤/万元)、单位企业产出(亿元/个)、FDI占投资比重、中间投入比重。、研发人员比重和贸易强度。

Scale:单位企业产出(亿元/个),用行业内企业平均产值作为参考指标。单位规模相对较大的产业容易分享地方劳动力市场以及“资源”市场,通常分布在熟练劳动者较多,市场潜能较大的省份,而这些省份也相依分布在沿海地区。

Intermediate:中间投入比重,中间投入比重我们用每个行业的总产值减去工业增加值来衡量,使用中间产品比重越大的行业,越需要丰富的“资源”共享市场,这样的行业前后向联系紧密,依赖性强,集中分在人才密集度高、中间服务优、市场比较发达的省份。

FDIP:指外资在不同产业中渗透的强弱,用行业内外资投资占比来表示。外资投资比重相对较高的产业倾向于分布在沿海省份,外资总是“路径依赖”地喜欢落户在累计外资比重较大的省份,这些产业相对集中,诸如电子产品、仪表仪器制造、计算机、通讯器材等行业。

Energy density:能源强度,使用每个行业的能耗产出比值来表示。单位能耗产出很小的行业对于资源的依赖性较强,没有资源优势的省区很难发展起来,对于运输距离也较敏感,能耗产出值小的行业都属于资源密集型产业,强烈分布在“资源”周围。

R&DP:研发人员比重,使用每个行业研发人员占总人口比例来衡量。大量知识密集型产业倾向集中在一起进行信息共享,而且会发生知识溢出。更加促使这些企业高度集中。劳动力市场发育对生产力的促进作用在于某行业可能因为其需要的专门人才在一些地区的集聚更容易找到合适的人才。通常情况下,专业人才和需要这些人才的行业的相互作用会提高行业的集聚程度。

2.2.2 区域层面的变量说明

Trans-Infra:交通基础设施,用公路密度(km/km2)来表示,等于公路道路里程与该省面积的比值;HRP:人力资本密集度,用每个省份人均受教育年限来表示;Natural endowment:自然资源禀赋,使用各省区采掘业的产出(千亿元)来衡量,已有研究表明自然资源禀赋是影响行业集聚最重要的因素;TradeP:进出口占全国比重,使用每一个省份进出口额占全国进出口总额的比重来衡量;SaleP:商品销售占全国比重,每一个省份商品销售额占全国的比重;FDITP:FDI累计总额占全国比重,用每一个省份累计外资总额占全国的比重来表示;TradeP:贸易强度,用每一个省份进出口总额占全国的比重来表示;Intercon-locate:洲际区位(FMA+海外距离),本文采用了与黄玖立、李坤望(2006)等不同的计算方法,额外加进一个加权的海外距离Dj。由于我国引进的FDI绝大部分来自于台湾、香港、日本、韩国等亚洲国家,所以需要增添一个海外距离变量。即Dj表示每一个省会城市到台湾、香港、东京、首尔的距离之和;minDjk表示内陆省份省会城市距离最近沿海省会城市的直线距离。则国外市场接近度使用各省到沿海距离的倒数的100倍来表示。对于沿海省份来说,该距离为该省的内部距离;对于内地省份则为其到最近沿海省会城市的距离加上该沿海省份的内部半径。用C表示所有沿海省份的集合,则第i省的国外市场接近度FMAi:

沿海省份:

2.2.3 区域层面和行业层面交叉项的解释变量

交通基础设施*中间投入比重:Trans-Infra*Intermediate,用于检验假说1;交通基础设施*企业规模:Trans-Infra*Scale,用于检验假说2;人力资本比重*研发人员比重:HRP*R&DP,用于检验假说3;自然资源禀赋*能源强度:Natural endowment*Energy density,用于检验假说4;累计FDI占全国比重*FDI投资强度:FDITP*FDIP,用于检验假说5;洲际区位*贸易强度:Intercon-locate*TradeP,用于检验假说6。上述数据均来自于2007年《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

3 计量方法及其结果分析

3.1 我国制造业集聚水平的变化趋势

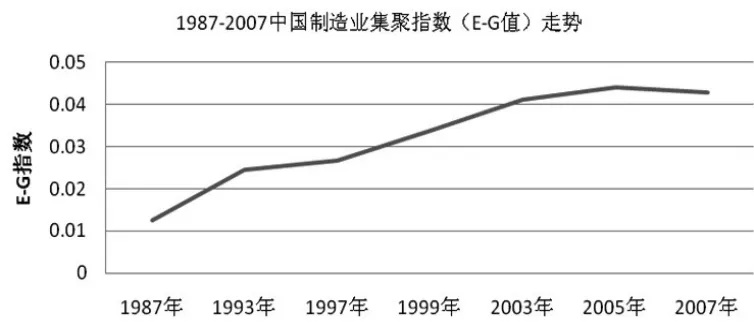

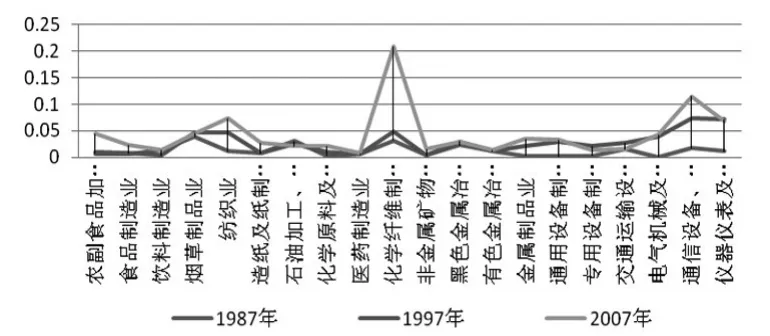

鉴于Ellision和Glaeser(1999)提出的产业集聚测量方法的优越性,本文采用E-G指数来计算中国1987~2007年20个行业的集聚程度,考察较长时期的产业集聚变动趋势。计算结果如图1、图2所示,图1展示了中国1987~2007年整个制造业的集聚指数(E-G值)走势,图2则给出了20个代表性的行业不同年份(1987,1997,2007)的集聚水平比较。

图1 中国1987~2007年制造业集聚指数(E-G值)走势

由图1可以看出,中国制造业产业集聚指数从1987到2005年一直处于上升趋势,2005年达到顶峰。其中,在1997~2003年期间呈现出快速集聚趋势,指数值直线上升,2007年集聚水平稍稍下降。由图1可以看出,在1987~1997年期间,20个行业中有18个行业的E-G指数都在上升,只有饮料制造、石油加工、炼焦及核燃料加工业的集聚指数呈下降趋势。而电气机械及器材制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,纺织业的集聚指数上升幅度都很大。在1997~2007年期间,有17个行业的E-G指数都在上升,只有石油加工、炼焦及核燃料加工业,交通运输设备制造业,专用设备制造业的E-G指数在下降。2007年这3个产业的国有比重分别为:石油加工、炼焦及核燃料加工业75%,交通运输设备制造业50%,专用设备制造业25%。行业之间产业集聚水平参差不齐,变化趋势也不一样。个中原因是什么呢?笔者认为可能是因为这3个行业的国有产值比重较大,基本上不受市场影响,不但规模大而且利润丰厚。

图2 中国20个行业不同年份(1987,1997,2007)的集聚水平比较

图2说明在行业层面上每一个产业的集聚水平都在逐年提高,据此笔者判断,随着企业的兼并和竞争加剧,企业规模会继续增大,这样E-G指数还会提升。显而易见,当行业中企业平均规模不断增大时,企业数量同时将减少,企业的兼并与重组,加剧了产业集聚水平的升高,行业层面的特征最终通过区域层面的特征展现出来。

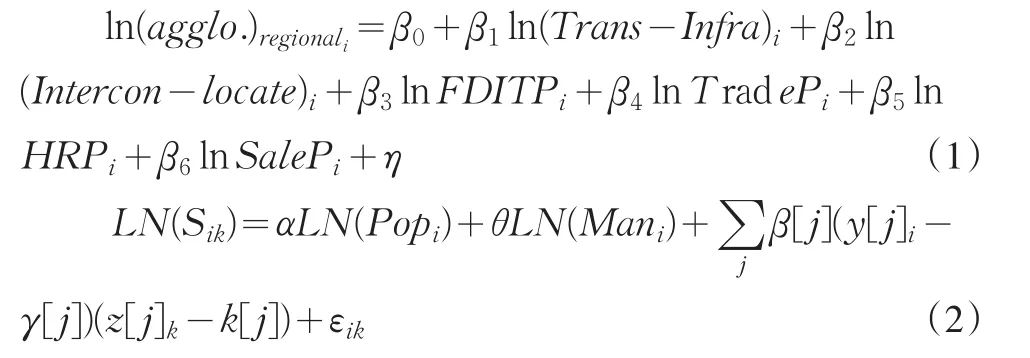

3.2 区域层面及其与产业层面交叉项的计量模型

其中,(1)式中(agglo.)regionali表示i区域的制造业集聚指数,β0,β1,β2...βn均表示相应变量的回归系数。(2)式借鉴Ellison和Glaeser(1999)等人的做法,利用交叉项来检验比较优势与产业集聚、比较优势与契约制度的相互关系,本文则关注区域特征和产业特征交互项的符号与显著性。该模型的潜在意义:密集使用某“要素”的产业倾向分布于该“要素”丰富的地区。其中,Sik表示i地区k产业的集聚指数,Popi和Mani为地区人口和制造业总体活动水平,为控制变量,y[j]i和z[j]k分别表示区域和对应的产业特征;α、θ和β[j]为回归系数;γ[j]和k[j]分别表示临界水平。由于Sik的取值范围为[0,1],直接用作被解释变量将使最小二乘回归有偏。借鉴黄玖立(2006)的做法,通过Logistic转换把取值区间映射到(-∞,+∞),从而被解释变量变为LN(Sik/(1-Sik))。用δi和λk分别表示地区和产业固定效应,则有:

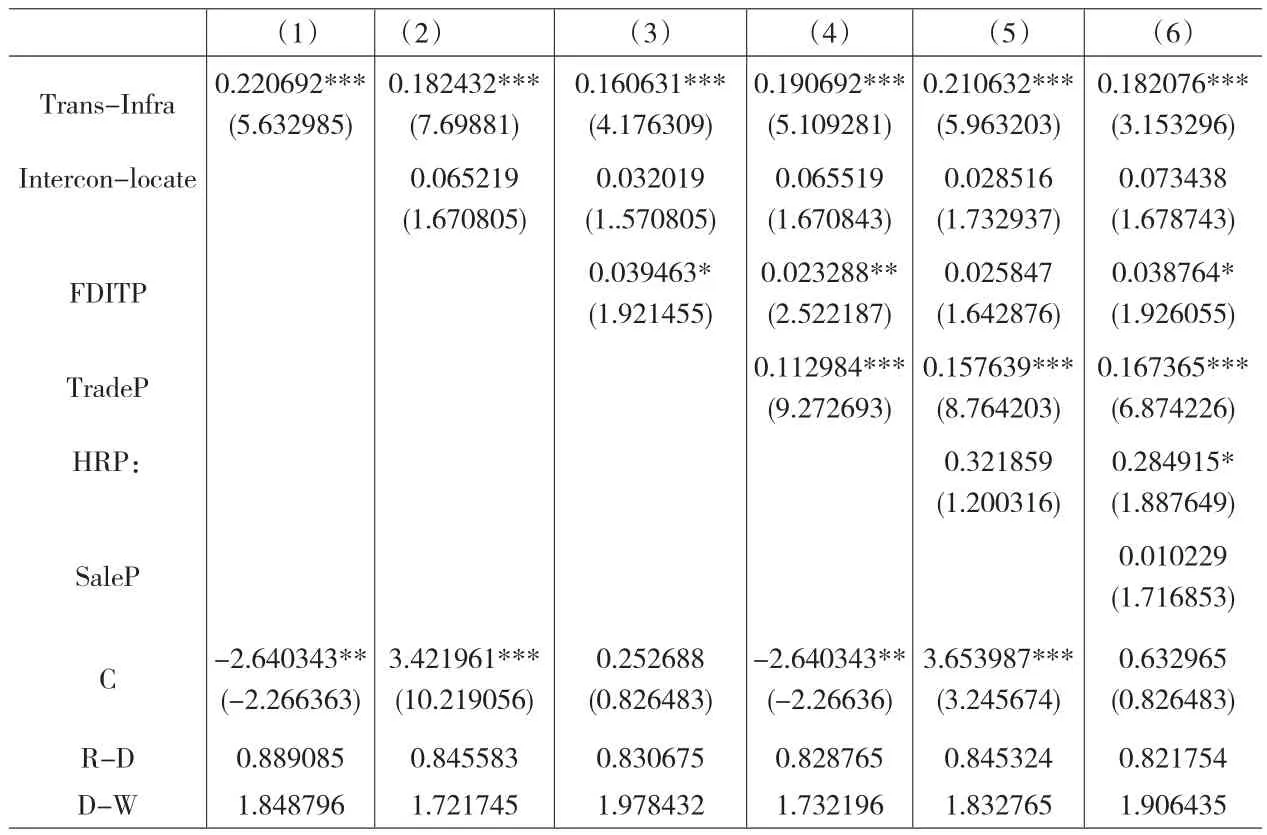

表1 区域特征对于区域层面产业集聚影响的回归结果(2007)

上述回归方程中各个变量的含义及其交互项的理论来源在第三部分已经详细说明,不再累述。回归结果分别见表1、表2。

3.3 计量结果分析

由表1可以看出交通基础设施、外资投资占比(外资在产业中渗透强度)以及贸易进出口比重对于区域产业集聚有显著的正效应,洲际区位、人力资本密集度以及商品销售比重对于产业集聚的影响也是正向的,但是不显著。接下来着重分析交叉项的回归结果。

3.3.1 交通基础设施促进了产业集聚

交通基础设施与中间投入比重(Trans-Infra*Intermediate)交互项的回归系数显著为正,验证了假说1。表明交通基础设施对中间产品比重较高行业的集聚水平促进作用显著。密集使用中间产品的产业,为了节约运输成本倾向于选择在交通基础设施条件较好的地区生产,既能降低生产过程中的运输费用,又能低成本运达最终消费市场。长三角、珠三角以及京津唐城市群以其交通密集度高,通勤成本低自然成为中国最重要的制造业中心。

交通基础设施与企业规模(Trans-Infra*Scale)交互项的回归系数显著为正,说明交通基础设施对规模经济行业的集聚水平促进作用显著。交通基础设施的优劣直接制约了产业的布局,基础设施条件越好的区域,产业集聚程度越高。Krugman和Venables(1995)研究认为基础设施水平过高或过低,都会降低产业集聚的程度,只有在适宜水平时产业集聚才会达到最高。本文的实证结果昭示中国的交通基础设施还有不小的增长空间,完善与优化交通基础设施,尤其是提高农村地区的公路通达能力,还会提高制造业的集聚水平。

3.3.2 人力资本强化了集聚水平,资源禀赋的作用不显著

人力资本比重与研发人员比重(HRP*R&DP)交互项的回归系数也是显著为正,这说明较高的人力资本水平促进了知识密集型、技术密集型产业的集聚。人力资本禀赋确实是影响地区产业集聚的重要因素,通过加强教育和人力资本投资,能够对人力资本密集行业的产业集聚产生显著影响。验证了“对专门劳动的需求与供给促进了工业在地理上的聚集”。即技术相对密集型的产业倾向于集中分布在人力资本密集较高的省份。产业聚集可以创造出更多的就业机会,高技术人员“汇集成池”反过来又会吸引大量的高科技企业云集。像美国的硅谷、台湾的新竹、印度的班加罗尔以及天津的滨海新区、苏州中新工业园、上海的浦东新区等都具有类似特点。外资企业最初落户大陆沿海地区是觊觎这些地方的区域优势,同时这些地方拥有工资相对较高、生活设施较齐全、交通便捷等优势,久而久之,这些外资聚集区自然会会吸引大量的大学毕业生和熟练劳动者以及竞争性较强的农民工落户。

自然资源禀赋与能源强度(Natural endowment*Energy density)交互项的回归系数为正,但是不显著。这说明自然资源禀赋对于能源密集型产业的“聚拢”起到一定的积极作用,但其作用并不显著。

3.3.3 FDI、洲际区位均助涨了集聚水平

累计FDI占全国比重与FDI投资强度(FDITP*FDIP)交互项的回归系数显著为正,验证了假说5,说明FDI是我国制造业产业集聚的重要推动力量,FDI显著影响了我国的产业分布。这与Gao(2004)等人的结论一致,他们发现FDI和国际贸易对中国工业向东部沿海地区转移发挥着积极作用。外商直接投资之所以在大陆沿海出现聚集效应,可以从风险规避、示范作用等方面来解释。由于中国不同地区的契约制度存在较大差异(王永进等,2010),且契约本身具有不完全性,为了避免事后的再谈判过程中投资方面临被“敲竹杠”的风险,后来的外资企业倾向于“路径依赖”先前的FDI选址区域。

洲际区位与贸易强度(Intercon-locate*TradeP)交互项的回归系数显著为正,验证了假说6。结论表明沿海地区的区位优势有助于高贸易强度产业的聚集。天然的外向型地理优势加上沿海地区巨大的潜在市场容量足以吸引大量的外资内资企业云集于此。跨国公司对外投资设厂首先会考虑到区位问题,既然无法自行支配区位优势,只能适应和利用这种优势,加上这些地方人才聚集、基础设施便捷、市场容量巨大,市场导向型、出口导向型的外资企业以及本土企业都会聚集在沿海省区。甚至整个国际化生产体系的布局也会受到区位因素的影响。

4 结论

本文基于中国2007年相关数据以新经济地理学理论为支点重点分析了交通基础设施、规模经济以及FDI等要素对于产业布局的影响,主要结论如下:

(1)交通基础设施提高了产业集聚水平。

实证结果表明交通基础设施与中间投入比重交互项、交通基础设施与企业规模交互项的回归系数均显著为正,验证了假说1和假说2。交通基础设施显著促进了中间产品比重较高行业以及规模较大行业的集聚水平。完善与优化交通基础设施,尤其是中西部地区以及提高广大农村地区的公路通达能力,不仅会提高制造业的产业集聚水平,而且有助于平抑区域发展失衡,缩小城乡收入差距。

(2)人力资本强化了集聚水平,资源禀赋的作用不显著。

较高的人力资本水平显著促进了知识密集型、技术密集型产业的集聚,人力资本业已成为影响地区产业集聚的重要因素,实证结果验证了“对专门劳动的需求与供给促进了工业在地理上的聚集”。自然资源禀赋与能源强度交互项的回归系数为正,但是不显著。这说明自然资源禀赋对于能源密集型产业的“聚拢”起到一定的积极作用,但其作用并不显著。

(3)FDI、洲际区位均助涨了集聚水平。

累计FDI占全国比重与FDI投资强度交互项、洲际区位与贸易强度交互项的回归系数都是显著为正,说明FDI、洲际区位是我国制造业产业集聚的重要影响因素。外商直接投资之所以在大陆沿海出现聚集效应,一是源于风险规避,二是源于先期FDI的示范作用,三是源于沿海地区独特的区位优势。

[1]Krugman,P.Increasing Returns and Economic Geography[J].Journal of Political Economy,1991,(99).

[2]Krugman,P.,Venables,A.J.Globalization and the Inequality of Nations[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110.

[3]Fujita,M.Krugman,P.,Venables,A.J.The Spatial Economy:Cities,Regions and International Trade[M].Cambridge:MIT Press,1999.

[4]Venables,Anthony J.Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries[J].International Economic Review,1996,37(2).

[5]Duranton,G.,Puga,D.From Sectoral to Functional Urban Specialization[C].NBER Working Paper,2002.

[6]Monfort,Phillipe,Rosella Nicolini.Regional Convergence and International Integration[J].Journal of Urban Economics,2000,48(2).

[7]Paluzie,E.Trade Policy and Regional Inequalities Papers in Regional Science,2001,80(1).

[8]Behrens,Kristian,International Trade and Internal Geography Revisited[C].LATEC Discussion Paper,University of Bourgogne,2003.

[9]徐康宁,冯春虎中国制造业地区性集中程度的实证研究[J].东南大学学报(社会科学版),2003,(1).

[10]黄玖立,李坤望.对外贸易、地方保护和中国的产业布局[J].经济学(季刊),2006,(4).

[11]王永进,李坤望,盛丹.契约制度与产业集聚:基于中国的理论及经验研究[J].世界经济,2010,(1).

[12]刘钜强,赵永亮.交通基础设施、市场获得与制造业区位:来自中国的经验数据[J].南开经济研究,2010,(4).