高校教师心理健康水平及其发展性研究的述评

余 水

( 贵阳学院 教育科学学院,贵州 贵阳 550005 )

一、前言

在我国,有关高校教师心理健康状况的研究始于上世纪90年代中期,迄今已有近十七年左右的时间,积累了较为充实的研究资料,取得了比较丰实的成果。然而,对文献资料进行纵向比较后发现:高校教师的心理健康整体水平不但没有好转,反而有越来越严重的趋势,甚至有很多研究结果是相互矛盾的。梳理已有相关研究的层次、理清前人研究的历史脉络、把握我国高校教师心理健康相关研究的进展情况、探索有关研究发展变化的趋势、探寻其存在的问题与不足等,对于当前和今后的研究工作,特别是深入研究高校教师心理健康问题的实质,把握高校教师心理健康水平的基本状况等有着十分重要的意义。

二、关于“心理健康”实质的研究

截至目前,心理学界对心理健康的认识基本源于世界卫生组织1948年关于“健康”的定义。1948年,第三届国际心理卫生大会首次对心理健康下定义:“在身体、智能及情感上与他人的心理健康不相矛盾的范围内,将个人心境发展成最佳状态”[1]。该定义基于“横向比较原则”来界定心理健康的实质,即与大多数人相比较而论健康,大多数人都有的,就是健康的,大多数人没有的,就是不健康的。虽然这个定义在今天已经被很多心理健康观点所修订,但却对心理健康实质的研究起到了抛砖引玉的作用。后人相继从不同角度提出了心理健康的不同定义。而其中比较具有代表性的是人本主义心理学的观点,如马斯洛、罗杰斯、奥尔波特等人。国内也有很多关于心理健康内涵的研究成果,如江光荣等人[2]关于制订心理健康标准的6个方面依据的研究、王登峰等人关于心理健康标准的8条规定等等。尽管目前关于心理健康的实质仍然没有得到一个统一的定义,但是却越来越倾向于社会、生理、心理三方面综合化的趋势。如沈德立等(2004)人关于“心理健康素质”的研究,提出了心理健康的新观点和新视角。其所谓的“心理健康素质”,是指个体在遗传和环境的共同作用下形成的某些内在的、相对稳定的心理品质,这些心理品质影响或决定着个体的心理、生理和社会功能,并进而影响个体的心理健康状态[3]。

总而言之,关于心理健康的实质问题,虽然目前还没有一个统一界定,但也取得了比较丰富的研究成果,开创了新的研究视角。心理健康从无到有,从生理健康到心理健康,再从心理健康到社会适应状态、再到生理健康,最终归结为社会、心理、生理三位一体的心理健康观,充分地说明了关于心理健康实质的研究正处于欣欣向荣的发展阶段,期待出现更多的研究成果。

三、关于高校教师心理健康研究的研究方法

关于高校教师心理健康研究的研究方法的分析,采用内容分析法(基于定性分析的定量分析方法)对最近10年来的研究进行分析处理。在中文期刊数据库中进行检索,使用的关键词是“高校教师心理健康”检索范围是2000年1月~2012年12月。共检索到18篇完全符合检索关键词、检索范围要求的文章。以研究方法、研究工具、文章发表年限三个因素作为分析的维度,对18篇文章依此进行分析与记录。结果见图1、图2和图3。

图1 主要研究方法分析

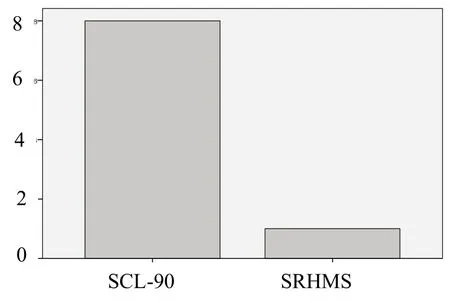

图2 以测验法为主的研究文献中的主要工具

图3 高校教师心理健康相关文献发表年限统计图

结果显示,在收集到的18篇文献资料中,研究高校教师心理健康问题的主要研究方法是测验法和文献法,各为50%左右。而以测验法为主的研究中,采用的主要工具基本上都是“SCL-90”(症状自评量表),占90%左右;仅有1篇文章是采用自评健康评定量表(SRHMS)进行的。从发表的时间来看,2009年和2010年,是高校教师心理健康研究相对集中的两年。

就研究方法而言,关于高校教师心理健康的研究情况并不乐观。大多数研究采用的是调查法(问卷或访谈)、文献研究法以及测验法;收集数据的手段基本上来源于文献资料库、问卷或访谈、标准测验等;研究设计的思路基本上是“健康水平测查——发现问题——解决办法”这一模式;研究工具则主要是症状自评量表,即众所周知的“SCL-90”。

其中最值得注意的一点是:绝大多数调查研究都是以 SCL-90表作为单一的研究工具而进行研究的,这个是很不妥当的。虽然 SCL-90的信度、效度等测量学指标均得到了良好的验证,但简单使用 SCL-90作为心理健康测查的唯一工具则显得很牵强。因为SCL-90不是针对大众人群的心理健康水平的评定工具,而是一个专门针对“可能有心理障碍者”人群的“诊断式”工具,同时 SCL-90在我国的常模是上个世纪80年代制定的[4],而且该量表的很多项目表述并不符合我国的文化特色,本土化程度较低。单纯使用SCL-90来测查高校教师心理健康的,至少说明两点:一是有关高校教师心理健康水平的测查工具很少,可选度很低,本土化的、有效的、科学的心理健康水平测查工具亟待研究并付诸实践。二是有关心理测量的理论知识普及率比较低,导致了大量研究在选择工具、调查操作与施测等严谨过程中出现了不规范的现象。

四、关于高校教师心理健康的整体水平

在本研究所收集到的文献资料中,大多数研究都得出相似的结论,即“高校教师的心理健康水平很低”。比如,张弘(2007)关于吉林省高校体育教师心理健康的研究[5]表明,与国内正常人SCL-90常模相比较,吉林省高校体育教师存在广泛的心理问题;40岁~49岁年龄组的体育教师在多数因子上显现比较严重的心理问题;本科学历体育教师不健康心理症状表现则更突出。马全艳(2011)关于高校教师心理健康的研究[6]表明,SCL-90测查的结果显示,高校教师面临着严重的心理健康问题。其中,女教师的心理健康状况明显差于男教师;阳性症状检出率排在前三位的因子是:强迫症状、躯体化和抑郁;在躯体化、强迫症状、焦虑、恐怖因子得分方面,高校教师明显高于全国成人常模,具有显著性差异。吴训慈等(2010)关于高校教师心理健康与工作满意度的研究[7]表明:广西高校教师心理健康水平(SCL-90)低于全国常模,体现于躯体化、强迫症状、抑郁、恐怖、精神病性等因子上。任波等(2009)研究[8]表明,天津市 21.1%的高校教师心理存在问题,症状主要表现为躯体化、人际关系敏感、强迫和焦虑等。另外,有些研究[9]是采用自编问卷和选项百分比的方式进行的,其研究结果显示:高校教师的心理健康问题主要表现在职业倦怠、职业适应不良、人际关系问题以及生理和心理疾病等方面。

也有少数研究得出相反的结论,即认为高校教师心理健康状况是积极的。比如,邱秀芳(2007)关于高校教师的心理健康、应对方式及其关系研究[10]表明:高校教师自评健康总体状况良好,处于中等以上水平,其中自评心理健康和社会健康也处于中等水平。钞雪林(2005)高校教师心理健康水平研究[11]表明,SCL-90结果显示:与全国常模比较,高校在职和离退休教师的心理健康水平均比一般人群好,心理健康状况良好。

终上所述,关于高校教师心理健康整体水平的研究,结论不一。究其原因,大致有两个来源:一是来源于研究工具的正确选择。单一地采用SCL-90作为研究工具的,基本上都得出高校教师心理健康水平差的结论,而采用其他工具(如邱秀芳,2005,自评健康评定量表,SRHMS)进行研究的,则得出积极的研究结果(高校教师心理健康状况良好)。第二个方面的原因,来源于问卷编制与心理测量结果解释的规范性。在心理测量学中,问卷编制讲究信度、效度,特别是问卷的外部效度,是考验问卷合法性的一个重要指标。对于测量或调查结果的解释,心理测量学讲究科学的、合理的、适度的数据处理与推论方法。总而言之,心理测量是一个严谨的过程,一旦出现不严谨的情况,其结果可想而知。

五、关于高校教师心理健康的发展性研究

“发展”一词,源于发展心理学,意指个体随年龄的增长,在相应环境的作用下,整个心理反应活动不断日趋完善、复杂的过程;简言之,即研究个体在不同年龄阶段所体现出来的典型的心理健康特质。在此,力图考查已有研究对高校教师心理健康特质在年龄维度上的研究概况。

阅览最近10年的相关文献资料,大部分研究均涉及到不同年龄(教龄)教师的心理健康问题,但是专门以“高校教师心理健康”为题且涉及年龄因素的研究则比较少见。部分研究探寻了心理健康的年龄发展特性,取得了一定的成果。如郭秀兰(2007)关于高校教师心理健康状况调查与分析的研究[12]表明,年龄在20岁~34岁的男性教师容易发生心理危机。邱秀芳(2007)关于高校教师心理健康的研究[10]表明,虽然高校教师的生理健康随教龄增加呈下降趋势,而20年及以上教龄教师的心理和社会健康状况却显著好于其他教师,6年~10年教龄的教师在心理和社会健康两方面都显著差于其他教师。

另外也有少许研究从不同侧面探讨了高校教师心理特质的年龄特质。如邓齐飞(2007)关于高校教师教学效能感的教龄特点的研究[13]表明:随着教龄的增长,湖南高校思想政治理论教师的一般教学效能感有下降趋势,从教5年以上教师的一般教学效能感显著5年以下的教师。而王诗婼(2009)研究表明,16年~20年教龄是教师教学效能感的高峰时期。

由此,我们发现,关于高校教师心理健康水平的年龄特质研究还远远不够,还需要更多研究揭示高校教师心理健康的年龄发展情况。

六、未来研究的启示

(一)继续完善本土化的心理健康理念,用以指导高校教师心理健康等领域的相关研究

当前比较新颖而又具有本土化色彩的心理健康理念是:心理健康素质[14]。该理念由沈德立于 2004年首次在国内提出,并编制了一套测验工具,影响比较深远。关于心理健康素质的研究也由此而展开,先后涉及了青少年心理健康素质调查问卷编制的系列研究,大学生心理健康素质研究,少数民族青少年心理健康素质研究等;如余水(2008)关于彝族青少年心理健康素质的发展研究[15]、陈良等(2007)对大学生心理健康素质的研究等等,均取得了比较积极的研究意义。从“心理健康素质”的视角出发,探讨高校教师心理健康状况,丰富高校教师心理健康研究领域的研究方法与研究思路,将心理健康素质的理念引入或扩大到成年人,探寻高校教师心理健康研究方面新的研究视角,是今后发展的重要方向。

(二)提升研究方法的整体水平是将来开展类似研究的首要任务

高校教师心理健康状况的相关研究中,大部分都得出教师心理健康水平低下。从人类心理特质处于正态分布的基本常识来看,心理不健康的人群是少数,而非多数。之所以出现较高比例高校教师存在心理问题的最重要原因,就是研究方法欠妥所致。更为重要的是,心理测量学知识的匮乏,导致对测量结果解释的随意泛化、量表滥用等现象的出现。

(三)高校教师心理健康素质的年龄特质研究是将来的重点

目前,关于人的心理发展问题,更多研究侧重于未成年人的年龄特征研究,社会中的青年人、中年人、老年人群体的年龄特征,尤其是心理健康特征的研究,则相对比较薄弱。当然,其他诸如地区差异、不同性质高校、性别等因素也将纳入研究的重点范畴。

[1]王玲.心理卫生学[M].广州:暨南大学出版社,2004.

[2]李寿欣,张秀敏.中西方关于心理健康标准问题的探讨及对我们的启示[J].心理学探新,2001,(3):47-50.

[3]沈德立,等.论心理健康素质[J].心理与行为研究,2004,2(4):567-571.

[4]任波.对我国高校教师心理健康研究现状的分析与思考[J].天津大学学报(社会科学版),2008(1):92-96.

[5]张弘.高校教师心理健康状况调查与分析[J].中国成人教育,2011,(9).

[6]马全艳.普通高校教师心理健康现状的调查研究[J].辽宁科技大学学报,2011,4(2):204-207.

[7]吴训慈.高校教师心理健康水平与工作满意度的相关分析[J].中国成人教育,2010,(5):86-87.

[8]任波.天津市高校教师心理健康现状分析及对策[J].天津大学学报(社会科学版),2009,(5):285-288.

[9]么娜.高校教师心理健康素质现状研究[J].教育与职业,2012,(3):7-78.

[10]邱秀芳,等.高校教师的心理健康、应对方式及其关系研究[J].华南师范大学学报(社会科学版),2007,(3):123-128.

[11]钞雪林.高校教师心理健康水平研究[J].江西医学院学报,2005,(6):149-151.

[12]郭秀兰.高校教师心理健康状况调查与分析研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2007,(1).

[13]邓齐飞.高校教师教学效能感的教龄特点及其与人格特质的相关研究[J].邵阳学院学报(社会科学版),2007,(4):136-137.

[14]沈德立.论心理健康素质[J].心理与行为研究,2004,2(4):567-571.

[15]余水.彝族青少年心理健康素质发展研究[J].贵州民族研究,2008,(1):93-98.