当前国内政党意识研究述评

肖铁肩,罗海云

(中南大学,湖南 长沙410083)

在刚刚过去的党的十八次代表大会上,胡锦涛在报告中明确提出,“全党必须增强忧患意识,谦虚谨慎,戒骄戒躁,始终保持清醒头脑;必须增强创新意识,坚持真理,修正错误,始终保持奋发有为的精神状态;必须增强宗旨意识,相信群众,依靠群众,始终把人民放在心中最高位置;必须增强使命意识,求真务实,艰苦奋斗,始终保持共产党人的政治本色。”这为明确党的意识的内涵以及增强党的执政意识指明了方向。

一、对政党意识的研究之现状

政党意识是一个政党思想灵魂的重要体现。它对一个政党的生存、发展和活动起着导向的作用,是团结全党形成统一意志和统一全党思想,增强党的凝聚力和战斗力的精神动力,也是维系政党成员的精神纽带,是政党成员参与实际政治生活的行动指南。

(一)政党意识的内涵

对于政党意识,多数学者结合我国政党的具体情况,给出了不同的定义。

1.从政党意识性质上看,赵太航认为,政党意识是指政党成员对本党性质、宗旨、政治地位、历史责任以及党的纲领和任务的自我认识,是政党成员政治觉悟和党性的集中体现,它表现为政党成员的共同政治意识[1]。

2.从政党意识内容上看,郑宪认为“政党意识就是政党观念”,“政党意识的内容是多方面的,它包括政党的主体意识、政党的权利意识、政党的参政议政意识、政党的行为意识、政党的行为能力和行为机制意识等”[2]。刘红凛认为,“政党意识即对政党的情感、观念与认识”,“政党意识并不是人们‘主观臆想’的结果,而是一种客观的精神现象与政治现象,是对政党存在与发展、性质与地位、权利与义务、作用与功能、价值与目标等的主观映像;政党意识受政党的客观存在、政治生态、功能发挥等的影响与制约,也受到人们的能力的制约与影响”[3]。

3.从政党的实践主体来看,刘吉元认为,政党意识应是指广大政党成员对本党性质、宗旨、纲领及历史使命等方面的一种正确理解和综合认识。它不单指某个党员的认识,应是全党成员和政党组织所形成的一种共识[4]。刘红凛认为对政党意识的认识主要有内外两个向度:一是外界看政党,也就是从人民群众角度看政党,即一定条件下广大民众对政党的情感、认识与观念;二是从政党自身角度看政党,即政党及其成员对本党的情感、认识与思想观念。[3]

4.从政党意识与政党文化的关系来看,桑玉成等认为“政党意识是政党的灵魂”,“政党意识是政党文化的核心要素”[5]。

(二)政党意识的体系性

桑玉成等认为,“政党意识是一个完整的政党意识体系,而不是政党意识片断。政党意识的体系性表现在它是对合法性与有效性的完整考虑,而不是片面地强调某一方面。在价值观上,合法性强调的是政治民主,有效性强调的是政治效率;在组织原则上,合法性强调的是民主基础上的,以及基于民主程序的集中,有效性往往对应着集中基础上的民主。”[5]也就是说,在这个体系中,合法性是指政党执政地位本身的合法性和政党行为的合法性,如在社会主义阶段,既要有现实关怀,又要有理想关怀,并为实现每个人自由而全面的发展作出努力。政党实践的有效性则包括政党做了什么,做出了什么成绩和成果,并对是否达到了预期效果进行检验。

这个体系体现了科学性。“政党意识的形成是集体智慧的结晶,而不是领袖意志的个人产物”[5]。郭亚丁认为,党的执政意识不仅仅是党的领导层的意识,更重要的是要成为全体党员的主体意识。执政意识只有成为全体党员的主体意识,党的执政意识才能真正体现出有效性。因此,如何把党的执政意识转化为党员的主体意识,是党的建设面临的重要任务[6]。

这个体系体现了层次性。刘红凛认为,从内在结构看,政党意识具有一定的内在层次性。一是情感层面,主要涉及政党情感、政治心理、政治信仰等直观、朴素的认识,这属于自发层面的政党意识。二是道德与文化层面,这主要是对政党情感与心理认同的生活化、固定化,这与一个国家的政治文化传统有关。三是理论层面,主要指政党意识的系统化、理论化,突出表现为政党意识形态或政党理论体系,其内容涉及到政党指导思想,政党理论、纲领与章程,政党路线方针政策等[3]。

这个体系还体现了辩证性。郭亚丁认为,政党意识的内容有主次之别。中国共产党“党的执政意识不是平行的,在不同阶段重点不同。”在这个体系中,发展意识是中心意识,因为发展关系到中国特色社会主义事业的成败与生存;民主意识是基础意识,因为民主关系到党的执政能力和执政成效,关系到党执政的社会基础和群众基础;创新意识,关系到党的自身活力;法律意识,关系到党的执政方式,关系到对社会和党自身的规范,等等。但是这些意识的内容又是相辅相成的,“没有发展意识,就不能促进各项事业的发展,党就谈不上真正做到为人民群众服务,更谈不上巩固党的执政基础;没有服务意识,就不能体现党的宗旨,就不能体现发展的根本目的;没有法治意识,发展就不会规范,也不可能持续协调发展;没有创新意识,发展就没有动力和活力;没有使命意识,发展就会失去动力和方向;没有规律意识,发展就不会科学;没有战略意识,党就不能战胜未来的挑战;没有忧患意识,党就不能做到清醒和理性;没有民主意识,党就会失去民众的支持等等。”[6]

(三)政党意识的发展

事物的发展总是需经历萌芽、发展、成熟等各个阶段的,政党意识的形成也是如此。

刘红凛指出,政党意识是历史的、具体的、发展的,政党意识“因人而异、因党而异,具有明显的主观性、价值倾向性乃至阶级性”[3]。蔡杭州将中国共产党的执政意识的形成和发展过程划分为三个大的阶段:党的执政意识的萌芽、党的执政意识的曲折发展以及党的执政意识的新发展,在每一个阶段中,执政意识所包含的内容也有所不同[7]。潘文婧在其硕士论文中提到中共党的执政意识的产生和发展的理论基础,即马克思恩格斯关于无产阶级政党的学说以及列宁的建党学说。同样,她也将中共党的执政意识的产生和发展分为四个阶段:党的执政意识的萌芽、党的执政意识的曲折发展、党的执政意识的理性觉醒以及党的执政意识的新境界[8]。张殿兴在《党的执政意识问题研究综述》中论述了中国共产党执政意识的发展脉络:从中国共产党执政党意识逐步觉醒,到建国后党的三代领导核心执政意识的理论探索,到新时期执政党理论不断发展的历史轨迹。认为毛泽东曾未雨绸缪地萌发了中国共产党最初的执政党意识,但未能真正启动向现代执政党转型的进程;邓小平则力挽狂澜开始了执政党思想转型;而江泽民更是与时俱进地全面推动了执政党的理论转型[9]。

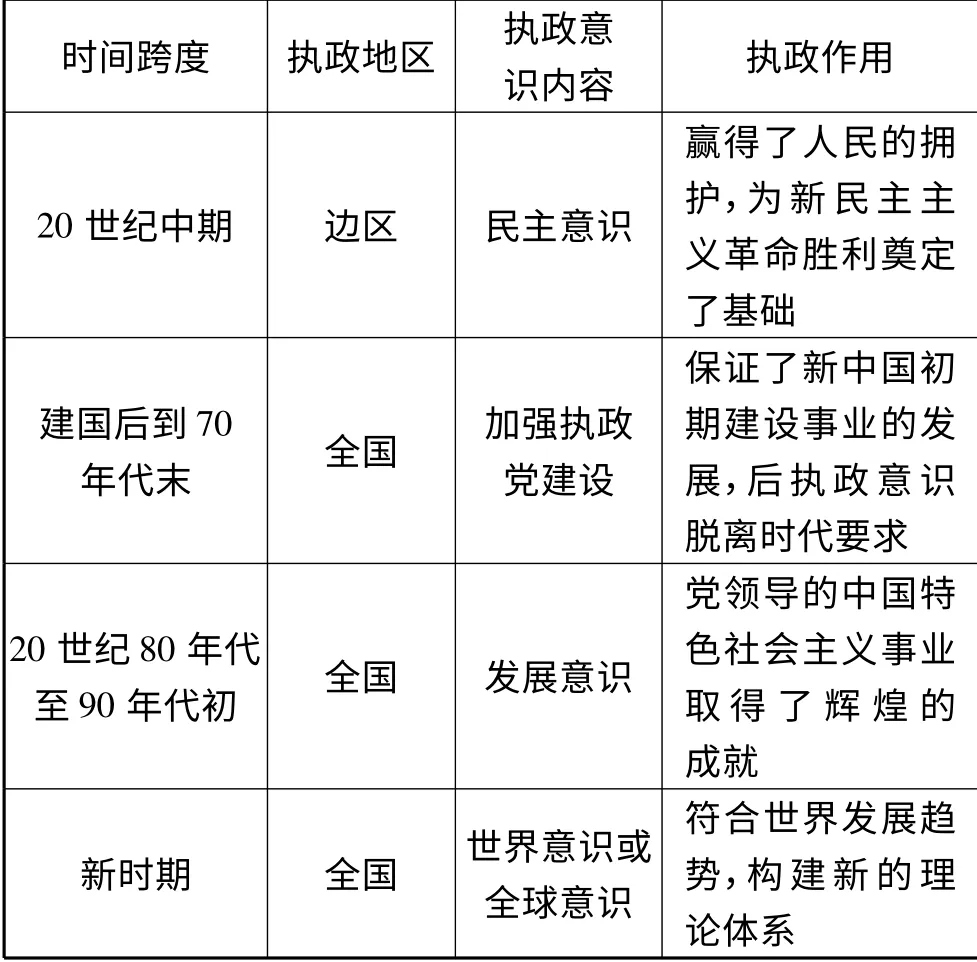

郭亚丁认为,中国共产党的政党意识在改革开放三十多年,发生了巨大的变化和空前的发展:从封闭意识到开放意识;从对立意识到合作意识;从单元意识到多元意识;从给予意识到服务意识;从控制意识到协调意识;从人治意识到法治意识等[6]。他认为中国共产党执政意识的发展经历了一个历程,笔者用下表对其进行了概括。(边区指陕甘宁边区、晋察冀边区)

时间跨度 执政地区 执政意识内容执政作用20世纪中期 边区 民主意识赢得了人民的拥护,为新民主主义革命胜利奠定了基础建国后到70年代末 全国 加强执政党建设保证了新中国初期建设事业的发展,后执政意识脱离时代要求20世纪80年代至90年代初 全国 发展意识党领导的中国特色社会主义事业取得了辉煌的成就新时期 全国 世界意识或全球意识符合世界发展趋势,构建新的理论体系

二、对政党意识研究的解读

1.从党的执政意识的内容进行解读

对中国共产党执政意识内容的研究,国内学界理论成果颇丰;对执政意识具体内容的表述,可谓是“仁者见仁、智者见智”。

首先,需明确中国共产党具有执政意识的时间起点。杨德山认为,在时间跨度上,中共党史的起点是1921年7月,新中国国史的发端是1949年10月,而党的执政史则是从1927年11月开始的。所以,对党的执政意识的研究应是从1927年开始。完整的执政史应当涵盖对执政理念、执政环境、执政基础、执政资源、执政方略、执政体制、执政方式等多方面内容的全面叙述、梳理和分析,而不能攻其一点,不及其余。[10]

其次,党对执政意识的高度重视。中国共产党对执政意识的重视体现在党历次发表的重要文献中。1989年12月,江泽民在党建理论研究班上第一次提出了“我们的党是执政的党,党的领导要通过执政来体现。我们必须强化执政意识,提高执政本领”。2004年十六届四中全会向全党提出了增强党的执政意识的要求,“我们必须居安思危,增强忧患意识”。2009年十七届四中全会决议提出要“引导党员、干部增强党的意识、宗旨意识、执政意识、大局意识、责任意识。”在刚刚过去的党的十八次代表大会上,胡锦涛在报告中提出了全党必须增强忧患意识、创新意识、宗旨意识、使命意识。

再次,学者们对执政意识的界定。一是感悟说。孙文盛在《增强执政意识提高执政水平》[11]一文中指出,执政意识,就是对执掌国家政权的认识和感悟。它可以是执掌国家政权的一个阶级、一个政党、一个统治集团的群体意识,也可以是国家政权系统各领导岗位上掌权者的个体意识。在人类社会发展的不同历史阶段,对于执掌国家政权的不同阶级、政党、集团和个人来说,由于其自身状况、利益和指导思想的不同,他们各自所具有的执政意识也有着各不相同甚至根本对立的实际内涵。二是认识说。武三中在《增强执政意识是党的思想建设的重要课题》中认为,执政意识是党作为执政党对自身所面临的内外环境以及这种客观环境对执政党提出的内在要求的全面认识,是一种深层次的理性认识[12]。同时他在《论党的执政意识及其培育》中又认为,作为一种思想意识,党的执政意识是党的执政地位作为一种社会存在在党的组织和党员头脑中的反映。刘勇在《强化党的执政意识的深层次思考》中也指出,执政意识是党的执政地位在党的组织和党员头脑中的反映[13]。三是责任说。有学者认为,执政意识主要是指执政党在履行执政使命、巩固执政地位的实践中所表现出的代表特定阶级和特定社会集团利益的政治责任感,它标志着政党在政治上的成熟和理论上的自觉。郭俊芳在《增强执政意识夯实执政基础》中也认为,执政意识是指掌握政权的政党及其成员履行执政职能、巩固执政地位的责任感和使命感[14]。刘振华在其著作《论党的执政能力建设》中对执政意识的定义是:“执政意识,主要是指执政党在履行执政使命、巩固执政地位的实践中表现出来的责任意识,它标志着执政党在政治上的成熟和理论上的自觉。”[15]中共吉林省委党校课题组撰写的《党的执政意识的理论内涵研究》指出,党的执政意识是已经取得执政地位的执政党及其成员,对履行执政职能、巩固执政地位的政治责任感和历史使命感;是党的执政活动在执政党及其党员干部头脑中的反映和由此形成的党的执政思维[16]。

最后,对党的执政意识具体内容的研究。郭亚丁在《党的执政意识的历史演进及其启示》[6]一文中提到党的执政意识的内容主要包括“发展意识、服务意识、基础意识、法治意识、民主意识、使命意识、创新意识、战略意识、忧患意识和规律意识”共十个方面;学者苏伟将党的执政意识分为“党的意识、大局意识、发展意识、忧患意识、执政为民意识”五大方面。另外,学者肖盟、谢嘉梁在合著的论文《中国共产党执政意识研究述评》[17]中详细地概括了当前学界对于中国共产党执政意识内容的研究成果,主要有:三个方面说、四个方面说和九个方面说,每个方面说里面又包含着几种不同的观点,在此不一一赘述。

2.从执政党意识的内容进行解读

相对于党的执政意识内容的研究成果来说,学界对于执政党意识内容的研究还处于起步阶段,关于这方面的研究成果并不多见。来丽梅在其论文《科学界定和把握执政党意识的理论内涵》[18]中提到执政党意识的三个方面的内容指向:“一是何为执政党;二是执政党为何执政;三是执政党应该怎样执政”,三方面的指向形成了执政党意识的“意识链”,进而围绕“执政为民”的理念提出科学执政意识、民主执政意识、和依法执政意识、发展意识、忧患意识、成本意识和风险意识等执政党意识内容。学者王长江认为执政党意识的内容包括“民主意识、责任意识、危机意识、沟通意识、法治意识和服务意识”[19]。学者李鹏认为,中国共产党的执政党意识需要新构建三个方面的内容,即:“执政合法性意识的新构建、执政党新的阶级基础意识的构建以及执政党新的社会基础意识的构建。”[20]虽然该文没有直接指出中共党执政党意识的具体内容,但是从作者罗列出来的三个方面需要新构建的内容来看,其中已经包含了执政党的合法性意识、阶级基础意识以及社会基础意识三方面的执政党意识内容。陆遥在《中国共产党政党意识现代化途径之探析》[21]中认为,对于中国共产党这样的执政党来说,政党意识的主要出发点和落脚点在于如何巩固执政地位和提高执政能力。巩固执政地位与执政合法性有关,提高执政能力与执政有效性有关。

3.从中共政党意识所面临问题与对策进行解读

政党意识在其发展过程中,伴随着复杂的国内外环境将会产生一系列的问题,与此同时也需要政党拿出相应的对策加以解决,学界对此问题也给予了一定的关注。刘振华在其著作《论党的执政能力建设》中指出当前我们党的一些干部缺乏执政党意识,“从党的干部队伍的现状看,党内确有部分干部甚至高级领导干部头脑中不仅缺乏执政党的意识,而且连党的意识都很淡薄。”[15]为此,他认为首先要强化执政意识:一要充分认识我们党执政是历史的必然选择,二要充分认识我们党是通过人民选举依法执政的,三要充分认识我们党执政的根本宗旨是执政为民。其次,他认为要树立的执政意识是:要有执政图强的机遇意识,要有执政安邦的忧患意识,要有执政求进的创新意识,要有执政兴国的发展意识,要有执政为民的公仆意识。最后,他认为还要有科学的执政理念:依法执政,执政兴国,执政为民。只有通过这些对党的正确认识并指导实践,才能加强中国共产党的执政建设。学者董树伟、曹月柱对学界研究执政意识问题的成果进行了概括总结,认为当前党的执政意识面临四个方面的问题:党派意识衰退、党的信仰移位、权力观念扭曲和政党信心不足。另外,他们还总结出了强化党的执政意识的途径:一是加强党的思想政治教育;二是以“三个代表”重要思想强化党的执政意识;三是实现执政意识的现代化;四是树立正确的执政意识并真正实践党的执政意识;五是落实与强化党的依法执政意识[22]。

冯腾在其硕士论文中指出,新时期党的执政意识面临的挑战主要有:党所处历史方位的转化给发展意识带来的挑战、国内外和平环境给党的忧患意识带来的挑战、市场经济的发展给党的服务意识带来的挑战、传统文化价值观给党的法治意识带来的挑战。他认为党要解决这些问题,就必须增强发展意识、忧患意识、服务意识和法治意识[23]。潘文婧在其硕士论文中分析了党的执政意识在当前所存在的主要问题,有:党员领导干部使命意识不强、发展意识不科学、公仆意识亟待加强、民主意识欠缺、法治意识淡薄以及创新意识不足等问题。为此,她提出了相应的解决对策:增强使命意识、发展意识、公仆意识、民主意识、法治意识以及创新意识[8]。与此同时,学者陆遥提出了中国共产党政党意识现代化的标准:一是政党意识切实反映广大人民群众不断增长的利益要求;二是政党意识应具有权威性,对社会思想观念有较强的整合能力;三是政党意识系统化、科学化;四是政党意识要善于创新,与时俱进[21]。另外,他还提出中国共产党政党意识走向现代化的时代要求,即坚持中国共产党政党意识的人民性,加强党的政党意识的先进性、科学性和包容性。

4.从执政意识与执政党意识的对比中进行解读

笔者认为,在这方面研究颇具权威性的是王长江,他在《执政意识与执政党意识》[19]一文中,辨析了“执政意识”与“执政党意识”的区别,他认为“执政意识”只包含了掌握权力和握紧权力的意识,却没有包括权力属于谁、为谁执政的意识;只体现了对权力的关注,但对掌握权力、运用权力必须承担的责任却没有相应体现。“执政党意识”,是指政党在想问题、作决策、办事情,都应从“我们是执政党”这个前提出发,既包括了掌权意识,也包括责任观念,以及对自身是“执政党”性质的认知,包含了民主意识,责任意识,危机意识,沟通意识,法治意识,服务意识。

张殿兴在《党的执政意识问题研究综述》中就“党的执政意识”与“执政党意识”也列出了当下争论的主要观点:有研究者认为,党的执政意识是执政实践在执政党及其成员头脑中的反映,它包括由此形成的执政理念和执政思维。而执政党意识,指的是已经获得执政地位的政党对执政党角色及其执政党活动规律的深刻认识和把握,是党在执政以后对自己的地位和任务、使命和目标,以及面临的挑战和机遇的一种深层次认识。也有研究者不赞成上述观点,他们认为,党的执政意识的实质是执政党意识,其外延和内涵要比执政党意识宽泛得多。反过来,执政党意识规定了党的执政意识的实质,是区分党的执政意识与非执政意识的根本所在,所以,它是科学界定和把握党的执政意识理论内涵的核心。

三、政党意识研究尚需更多努力

(一)政党意识研究尚存在的问题与不足

1.对政党意识的研究比较缺失

政党意识是一个政党思想灵魂的重要体现,然而,学术界对于政党意识的研究,特别是对于中国共产党的政党意识研究,较长时间以来鲜少被人提及。近些年来,学术界对这一方面给予了一定的关注,也相继出现了一些相关性的研究成果,但对于党的政党意识的直接研究少,间接研究多;以著书的方式撰写暂无,以学术论文的形式阐述逐渐起步;国外几乎无人研究,国内研究相对多一些。

从总体上来看,学术界在研究中国共产党的政党意识时,大部分只是从党的执政意识这一方面来展开,而对于整体上的党的政党意识的研究则鲜少涉及。目前学界较多地对中国共产党的执政意识包括对其概念的分析、内容的概括、对党执政进程的影响、当前面临的困境以及解决的途径都作了较为细致的研究,取得了一定的成果。而对于中国共产党的政党意识的研究,从目前的研究成果来看,仅限于对其概念的阐述和范畴的界定,其他方面则暂时处于研究的边缘。这种情况出现的原因,其合理性是因为人们对一个事物或现象的发展的认识过程需要时日,况且目前党正是处于执政时期,对于执政意识的培育和加强是一个现实的急需解决的问题。但党的执政意识只是党的意识中的一小部分内容。毫无疑问,对于党的执政意识的研究将会推进对于党的政党意识的全面、整体研究,目前所作出的努力还远远不够。

2.概念混淆现象时有发生

政党意识、执政党意识、执政意识是三个不同的概念,属于不同的层级。三者正确的关系是:政党意识里包含执政党意识,而执政党意识里包含着执政意识,三者的范畴依次从大到小。然而目前,学术界还没有从学术体系上将三者划分为不同的三个层次,这就造成了一些不可避免的误解。例如,在某些情况下易犯偷换概念的错误、未能区分好党执政之前的意识和执政之后的意识在内容上有何不同、易将党在任何时期都拥有的通用意识内容单独概括到党的执政意识中来,将共性当成了个性。一门学术中最关键的部分就是概念,如果误读了概念或者混淆了概念,就会引起整个学术内容的混乱和错误,因此,把握好不同术语在概念上的区别是十分必要的。

3.缺乏历史的纵向研究

中国共产党的政党意识的形成不是一蹴而就的,而是在党的长期的历史发展进程中逐渐形成和发展起来的。党从诞生以来就经历了坎坷而丰富的历史进程,它由最初的幼稚到成熟到创新,历经国共合作的大革命战争、艰难探索的土地革命战争、反抗日本侵略的民族独立战争、解放全中国的战争、新中国的建设和新中国的发展等各个时期。在党的每个历史时期,都有着不同的革命任务和具体的奋斗目标,同时党对自身的认识也有所不同,即党的政党意识也在不断地变化和发展之中。无疑,对于党的政党意识发展历程的研究是十分必要的,这不仅仅是对党的历史发展认识的加深,同时也是学术严谨性的要求。然而,到目前为止,还没有学者对党从建党以来至今的每一个历史阶段的政党意识内容进行概括分析,只着重研究了党执政之后的政党意识而忽视了党执政之前的政党意识研究。另外,学界也没有对不同时期政党意识的内容有所变化的原因进行具体分析,对于党在某个历史上出现的某些错误的政党意识(观念)也很少提及。

(二)对政党意识研究拟待加强之处

首先,从政党意识所属学科范畴及其特性来看。意识,是哲学、心理学以及其它有关学科共同的研究对象或研究课题。政党意识属于政党研究的范畴,政党研究是政治学的一个分支。政党意识的研究具有跨哲学、心理学、政治学的性质。因此,对政党意识的研究要尝试用多学科多领域之方法进行研究,有利于拓宽研究的视野。还要进一步明确政党意识的科学特性。政党意识是一种潜在的观念,这种潜在观念需通过政党的言论、行为去挖掘,并从其言行中看出全党对本党的整体意识即我们通常讲的政党观念,或从其成员言行中看出党员个人对本党的意识即党的观念。政党意识强调的是政党党员对自身政党的认识。形成政党意识需具备的条件是:必定是党员或党的领导人;必须是关乎自己的党。从认识产生的机理来看,政党意识的主体是该党的党员,客体是自己所在的政党,是对自己政党的认识,而不是对其他的党、党派的看法。政党意识是党员、党的干部对党的自我意识,并对党员的行为起规范作用,包含了对自己政党的情感,要“心中有党”,正如中南大学某教授所讲的“无党不成文”。

其次,从政党意识修养的结果来看。政党意识修养要形成一种观念,要求说出自己的“政党是什么,政党该做什么,政党的功能定位是什么”。但是,需要明确的是:第一,通常情况下,观念与意识是有区别的,观念大致相当于意识,但观念比较外显,常用口头语言的形式表达出来;而意识则比较内敛,是潜在的,人们通常口头上不表达,而表现在行为上,可以说是一种心理活动,类似于惦记与挂念。第二,政党意识与政党观也有本质区别,政党观是对政党整体的、宏观的看法,是有哲理性的观点的集合;政党意识则是政党的自我意识,主要是党的领导人、党的骨干和党员对自己政党的内心体认。第三,政党意识与政党观念在表述上又有联系或同一。我国在文化大革命时期,是用“党的观念”来表述政党意识的,那时人们常用“心中有党的观念没有”来衡量党员的行为与处事,而现在的提法是用“党的意识”、“心里有党没有”来衡量党员。

再次,从政党意识研究的角度来看。政党意识既包括政党意识的内容,又包括政党意识形成的条件、原理、功能及作用,要分析并回答“政党有什么意识,为什么有这样的意识”。在整理学者们所述政党意识具体内容时,笔者认为这些意识紧紧围绕着两大课题:第一,是对政党自身的认识,“党是什么”,也就是要引导广大党员、干部树立“党的意识”,这是由党的性质、党的宗旨、党的纲领、党的章程所体现出来的。如马克思、恩格斯对共产党人的定位,“共产党人不是与其他工人政党相对立的特殊政党”,“他们没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益”[24]P264;斯大林论述俄国布尔什维克党是“新的党,战斗的党,革命的党”[25]P260,是“列宁主义者的党,共产主义者的党,同时也叫做工人阶级的党”[25]P169;毛泽东论述中国共产党的性质:“全国范围的、广大群众性的、思想上政治上组织上完全巩固的布尔什维克化的中国共产党”[26]602;江泽民提出“党是中国工人阶级的先锋队,同时也是中国人民和中华民族的先锋队”。第二,是对政党职责与功能的认识,围绕“党是做什么”,“党该怎么做”,因而要树立相应的执政意识,具体包括:忧患意识、创新意识、宗旨意识、使命意识、发展意识、阶级意识、公仆意识、责任意识、民主意识、科学意识、开放意识、先进意识、进取意识、掌权意识、危机意识、沟通意识、法治意识、服务意识,等等,不过,不同时期要求党员意识修养的重点是不同的。

最后,从马克思主义政党意识的渊源来看。马克思恩格斯在创立共产主义者同盟的过程中,就有了明确的政党意识即共产党意识;后来在第二国际时期,人们普遍具有的是社会主义政党意识或议会党意识;列宁在俄国创立了布尔什维克党,培育了新型的革命党的意识;毛泽东在中国建设了一个战斗力很强的党,培育了中国共产党的革命政党的意识;邓小平从新中国建国初期开始就多次论述中国共产党的执政地位和建设问题,开启了中共执政党意识的培育工作。这一马克思主义政党意识的历史演进过程,也正是需要我们大力开发的思想宝库。

总之,政党意识并不是主观臆想,政党意识是人们对于自己政党的思想、观点、知识和心理的总称。从政党的研究角度来看,政党要有开阔的胸怀,善于吸收世界上所有政党优秀治国尤其是治党的经验;从党员的研究角度来看,党员要加强党性修养,不断提升党的意识;从已有的研究成果来看,学界对政党意识的研究已取得了一定的成绩,但政党意识研究的领域是广阔的,还存在边缘与空白地带。正是因为有了这些成果和不足,才为后人的研究探索打下了基础,留下了空间和机会。

[1]赵太航.20世纪90年代以来国内参政党意识研究述评[J].重庆社会主义学院学报,2009,(05).

[2]郑宪.浅议新世纪的参政党意识[J].重庆社会主义学院学报,2002,(02).

[3]刘红凛.政党意识文明及其标准问题[J].江淮论坛,2012,(03).

[4]刘吉元.论参政党的政党意识与角色定位[J].长沙理工大学学报(社会科学版).2006,(01).

[5]桑玉成,李冉.政党文化与中国共产党政党文化研究[J].毛泽东邓小平理论研究,2006,(01).

[6]郭亚丁.党的执政意识变化发展启示[J].岭南学刊,2009,(02).

[7]蔡杭州.中国共产党执政意识研究[Z].河北师范大学硕士论文,2009.

[8]潘文婧.现代化视域下的中国共产党执政意识研究[Z].安徽大学硕士学位论文,2010.

[9]张殿兴.党的执政意识问题研究综述[J].求知,2009,(07)

[10]杨德山.关于中国共产党执政史研究中值得注意的几个问题[J].北京党史,2007,(04).

[11]孙文盛.增强执政意识提高执政水平[J].领导科学,1996,(04).

[12]武三中.增强执政意识是党的思想建设的重要课题[J].甘肃理论学刊,1998,(01)

[13]刘勇.强化党的执政意识的深层次思考[J].学习论坛,2009,(04)

[14]郭俊芳.增强执政意识夯实执政基础[J].中共山西省委党校省直分校学报,2006,(04)

[15]刘振华.论党的执政能力建设[M].南京:江苏人民出版社,2005.

[16]中共吉林省委党校课题组.党的执政意识的理论内涵研究[J].中共天津市委党校学报,2010,(01).

[17]肖盟,谢嘉梁.中国共产党执政意识研究述评[J].中共成都市委党校学报,2005,(04).

[18]来丽梅.科学界定和把握执政党意识的理论内涵[J].新东方,2006,(09).

[19]王长江.执政意识与执政党意识[J].中共福建省委党校学报,2007,(11).

[20]李鹏.论述中国共产党执政党意识的新构建[J].大连干部学刊,2004,(06).

[21]陆遥.中国共产党政党意识现代化途径之探析[J].西安政治学院学报,2011,(04).

[22]董树伟,曹月柱.中国共产党执政意识研究综述[J].党政干部学刊,2005,(07).

[23]冯腾.新时期党的执政意识研究[Z].苏州大学硕士论文,2009.

[24]马克思恩格斯选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[25]斯大林选集(上卷)[M].北京:人民出版社,1979.

[26]毛泽东选集(第二卷)[M].北京:人民出版社,1991.