论抛锚式教学模式在《基础》课教学中的应用

尹晓敏

(浙江树人大学 基础部,浙江 杭州 310015)

教育改革与教学管理

论抛锚式教学模式在《基础》课教学中的应用

尹晓敏

(浙江树人大学 基础部,浙江 杭州 310015)

抛锚式教学模式是深受目前西方盛行的建构主义理论影响的、以技术学为基础的重要教学范型。《基础》课具有鲜明的特点,表现为理论性与实践性统一,知识性与思想性共存,开放性与生成性结合。《基础》课的特点决定了抛锚式教学模式对课程教学的适用性。《基础》课抛锚式教学模式的应用要着重把握创设情境、确定问题、探究问题和效果评价四个核心环节。

思政教学;抛锚式教学模式;《基础》;课程

《思想道德修养与法律基础》(简称《基础》)课是高校思想政治理论课课程体系的重要组成部分,是一门用马克思主义理论指导大学生成长成才的重要课程。要高质量地组织《基础》课的教学,教师应当超越陈旧传统的教学模式,切实改革教学方式方法,进行具有前沿性、探索性和开创性的教学创新活动。笔者所阐述的“抛锚式教学模式”便是《基础》课教师可以积极尝试的课程教学模式改革策略之一。

一、抛锚式教学模式解读

20世纪80年代末90年代初,以美国约翰·布兰斯福德教授领衔的认知和技术项目组提倡并开发了抛锚式教学模式。抛锚式教学模式是深受目前西方盛行的建构主义学习理论影响的、以技术学为基础的一种重要的教学范型。①高文、王海燕:《抛锚式教学模式(一)》,《外国教育资料》1998年第3期,第68页。这一教学模式的核心在于教师通过巧妙地设置感染力强的真实事件或问题情境,将学生置于动态的、情境化的现实生活背景中,引导学生自觉产生学习的需求,充分利用认知工具进行自主创新性学习,并在解决问题的过程中合理组织材料、自主建构知识。抛锚式教学之“锚”是指教师创设的真实问题情境,确定此类有意义的真实事件或问题被形象地比喻为“抛锚”,因为学生进行主题学习的特定“锚式”情境一旦确定,整个教学内容和进程亦被随之锁定(恰如轮船被锚固定一般)。由于抛锚式教学策略的实施以社会生活中的真实事件或问题为基础,因此有时也被称为“实例式教学”或“基于问题的教学”。

抛锚式教学模式运行的基本流程可表示为:创设情境→设计问题→自主探究→协作学习→评价反思。需要特别强调的是,此间任何一个环节都要以学生为主体,强调“学为中心”,充分体现学生主动获取和建构知识,并于教学程序的运行中彰显如下三大特征:一是探究性,强调以现实问题作为突破点,让学生通过质疑发现并提出问题,通过分析与研讨协同解决问题。二是自主性,强调学生以自身的知识经验为基础,根据学习任务积极主动地调整学习策略,将知识纳入其已有的认知结构中。三是多元性,强调以解决问题为中心的多途径学习,通过查阅书籍、网络检索和师生讨论等方式,获得解决问题所需的知识模块。

不难发现,抛锚式教学作为一种教学理念和课堂教学的组织形式,就其本质而言是基于目标的情境教学模式和基于问题的学习模式的综合,它在价值取向上将“以人为本”作为教学的精髓与主线,将发现、建构作为教学的方法与途径,强调程序性知识(即有关“为什么”和“怎么样”的知识)而非陈述性知识(即有关“是什么”的知识)的学习,突出学生在学习中的亲身体验与自主感悟。

二、抛锚式教学模式对《基础》课的适用性

《基础》课以人生观、道德观、价值观和法制观教育为主线,着重解决大学一年级学生面对新生活、新转变所出现的思想困惑与理论不足的问题。课程既有鲜明的政治性与思想性,也有突出的理论性与知识性,还具有极强的现实性与实践性,是体现我国高等教育本质特征的、旨在培养与提高新时期大学生思想道德素质和法律素质的一门重要的必修课程。

(一)《基础》课的特点

《基础》课的特点既表现为课程性质上理论性与实践性的统一,又表现为教学目标上知识性与思想性的共存,还表现为教育策略上开放性与生成性的结合。

1.课程性质:理论性与实践性统一。《基础》课以道德教育和法制教育为主体,以社会主义荣辱观教育为基础,以理想信念教育为核心,以爱国主义教育为重点,运用多学科知识,依据大学生成长的基本规律,教育和引导大学生认识自我、认识环境、认识时代特征,培养良好的思想政治素质与法律素养、优良的道德品质和健全的人格品质。《基础》课所涉及的理论知识源于实践,又服务于实践,并在实践中与时俱进,这就决定了《基础》课既要重视理论传授,更要活学活用理论,需要教师运用多种教学方式使理论与热点问题有机结合,使学生将抽象的理论融入具体的实践中,通过学生的亲身实践将间接经验转化为直接经验,从而彰显理论性与实践性相统一的课程性质。

2.教学目标:知识性与思想性共存。尽管《基础》课将学生掌握道德与法律知识作为教学目标的重要组成部分,但也不能简单化地被当成知识课程来看待。与其他课程相比,其最主要的特色还在于德育目标的确立和坚守。当前,《基础》课必须重视学生的思想道德素质和法律素质的培养、人文精神和主体意识的培育以及各种适应未来社会能力的获得,把引领学生认同正确的价值标准,把握正确的政治方向,形成正确的世界观、人生观和价值观,作为《基础》课教学目标中更突出的任务来执行,为学生的终身发展服务。

3.教育策略:开放性与生成性结合。《基础》课在教育策略的选择上具有明显的开放性。从社会的热点、难点到课堂教学内容,从国内政治、经济、文化到国际形势,从历史到当代现实,都蕴含着丰富的教育资源。《基础》课教师在教学中应该注重以学生的生活逻辑为主导,将生活中的教育资源与书本知识相融,激发学生的思维动机,实现与学生经验世界的对接,促进学生运用现实生活的个性化经验去同解同化新经验,从而更好地达到新旧知识的融会贯通。

(二)现行《基础》课教学模式存在的问题

长期以来,《基础》课教师习惯于采用“传授—接受式”即“授受式”教学模式组织教学。不可否认,授受式教学模式以课堂教学为阵地,能把前人所探究出来的知识成果大容量、高效率地传授给学生,但是该教学模式的弊端也是相当突出的,其核心症结在于难以适应“以生为本”的发展需求。以浙江树人大学的《基础》课教学为例,近些年来,《基础》课虽然进行了多层面、全方位、系统性的教学改革,有力地推动了课程整体教学质量的提升,实现了从校级重点课程到校级精品课程再到省级精品课程的三步跨越。不过,客观地观测和评价《基础》课教学,必须承认该课程的教学中还是较为普遍地存在“重知识单元学习、轻知识内在联系揭示,重理论知识传授、轻实践应用能力培养,重社会本位价值、轻学生成长发展需求”等问题,亦即教师们以行为主义理论为指导,注重“刺激与反应的联结”,普遍采取“去情境”式纯理论化教学,突出强调知识的机械传授,异化了《基础》课所具有的理论与实践紧密结合的特征。

(三)抛锚式教学对《基础》课教学的适用性

抛锚式教学模式强调通过创设真实事件或问题情境,在学生明确情境所隐藏的中心问题即“锚”后,由学生运用自己已经掌握的知识,立足于现实的生活经验,通过自主探究或合作探究,将理论观点的阐述寓于社会生活的主题之中,这就充分体现了《基础》课理论性与实践性的统一。在《基础》课中运用抛锚式教学会对学生产生多方面的影响,比如掌握本学科与跨学科知识,创新学习的能力,培养良好的信息素养等。同时,更重要的是在知识的建构过程中学生思想意识也在悄悄地发生变化,良好的思维品质也在不断培养,这就很好地体现了知识性与思想性的统一。抛锚式教学另一个显著的特点就是充分尊重学生的发展需求,注重教育策略的开放性,特别是利用网络平台为学生提供强大的技术与资源支撑,突破了时间和空间对思政课教学的束缚,使思政课教学摆脱了教师单向度的讲授,让学生有选择地学,在做中学,使学生体验到理论知识对自身成长成材与社会发展的重大意义,不断生成新的知识与新的情感、态度及价值观。总之,采用抛锚式教学模式,能够凸显《基础》课的特色,克服传统教学存在的弊端,顺应高校思想政治理论课改革发展的基本要求,也是推进《基础》课教学改革的一项有益尝试。

三、《基础》课抛锚式教学模式的应用设计

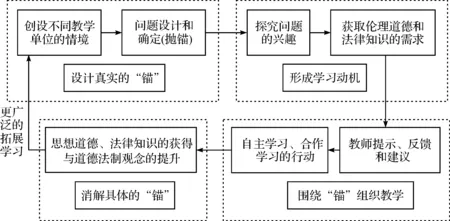

根据抛锚式教学模式固有的教学程序和环节,结合《基础》课的特点,可以勾勒出《基础》教学中运用抛锚式教学模式的流程结构图(见图1)。

图1 《基础》课教学中运用抛锚式教学模式流程结构图

在图1所示抛锚式教学流程的运行中,《基础》课教师要着重把握四个核心的程序环节。

(一)创设情境——“设锚”

创设情境是抛锚式教学的出发点和切入点。《基础》课抛锚式教学所创设的情境与传统教学模式中运用情境的要求有所不同,主要有如下方面:一是情境的真实性。建构主义极力主张,如果要期待学生能灵活运用所学知识去解决真实世界中的问题,教师就应努力创设真实的教学情境,学习情境越真实,学习主体建构的知识就越可靠,其对知识的灵活运用能力也越强。二是情境作用的全面性。《中宣部教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》(教社政〔2005〕5号)突出强调高校思想政治理论课应力求实现知识、能力与觉悟三维目标的统整,因此《基础》课抛锚式教学所设计的教学情境应特别注意情境作用的全面性,不应仅限于满足学生知识掌握的需要,同时还要服务于学生能力的培育和觉悟的提升,以有效激发、推动、维持、强化和调整学生的思维活动、情感活动以及实践活动等。三是情境的可接受性。《基础》课教师应精心选择和设计教学情境,情境的呈现宜由近及远、由浅入深、由表及里,使之契合于大一新生的认知水平和心理需求。此外,抛锚式教学倡导教学情境创设的非线性、开放性和交互性,为此,《基础》课教师可充分利用多媒体技术,以超媒体链接方式组织教学信息,或根据需要尽可能多地采用动画、文本、声音及视频图像等多种方式呈现和优化教学情境,不断提升《基础》课抛锚式教学的实效性。以《基础》第五章第一节“公共生活与公共秩序”的教学为例,为了帮助学生较好地把握“公共生活的特点”“公共生活为何需要公共秩序”“如何构建公共秩序”等教学中的重难点问题,教师可采用抛锚式教学模式组织教学。在创设教学情境的阶段,教师可先播放一段关于大学生在寝室抽烟及其室友反应的视频资料,这段视频所创设的情境真实、自然,学生易于接受,且室友“我真想一个灭火器喷射常在寝室抽烟的同学”的反应也容易引发学生的争议和探究。

(二)确定问题——“抛锚”

问题是探究的方向与动力,作为心理活动的思维总是从问题开始,因而确定问题是实施《基础》课抛锚式教学的一个重要节点。在此阶段,教师应引导学生先从整体上感知情境素材,然后遴选把握其中的核心材料,接着再根据核心材料全面提取情境素材中的有效信息,并对各类信息进行分析、比较、综合、抽象和概括,以加深对情境的理解、引申和扩展,最终提炼出与当前学习主题密切相关的问题作为学习的中心内容。提炼出的问题即为抛锚式教学中的“锚”,这一过程即为“抛锚”。在“抛锚”的过程中,《基础》课教师应务求做到三个明确:一是要明确问题所涉及的知识范围;二是要明确问题的指向,把握回答角度“是什么”,还是“为什么”或“怎么办”,是综合分析还是侧重于分析某一方面;三是要明确化解问题的思维取向,主要从材料信息与知识之间关系的角度探究问题解决的思维取向和基本思路。继续以上述“公共生活与公共秩序”的教学为例,教师在创设情境后就应积极地“抛锚”,引导学生思考与学习主题密切相关的一连串问题:如果你置身于这样的寝室中,你会怎么做;你有权去阻止同学在寝室里吸烟的行为吗;非该寝室的人有权阻止此吸烟行为吗;在学生寝室的走廊上可以吸烟吗;学生寝室究竟是什么性质的空间;公共与私人空间如何区分;公共场所构建公共秩序有何意义;如何构建公共场所的公共秩序。

(三)探究问题——“解锚”

当确定问题后,就要引导学生走向探究问题即“解锚”的阶段,这是抛锚式教学过程的关键环节。探究是师生在问题的指引下进行的学习活动,是知识产生的载体与途径。在《基础》课抛锚式教学中,探究的目标不仅在于激活学生头脑中的知识储存,更为重要的是通过亲自参与探索的积极体验,尝试综合运用相关知识解决新问题,学会师生之间的分享与合作,发展创新意识和实践能力,养成科学态度和科学道德。在此阶段,教师应侧重在探究的方向、方法上进行富有策略性的引导,既要避免空洞乏力,使学生不得要领、无所适从,也要避免过于直截了当,甚至包办代替,把引导变成指示或牵引。凡是学生经过努力可以化解的问题,教师应当尽可能创造条件让学生独立或以合作方式探究解决。在上述案例中,教师在创设情境、确定问题后,便可引导学生通过自主学习与合作学习的路径,对层层深入的寝室吸烟问题展开探究,逐步理解和把握案例中所涉及的核心知识要点(寝室空间的“双重性”、公共秩序建构的“德法双元性”等)。一是自主学习。即学生在教师的指导下根据自身的知识储备、探究兴趣、思维特征等,独立展开对问题的思考和研究。二是合作学习。即在学生自主学习的基础上开展小组讨论与协作,以进一步完善对知识主题的意义建构。由于学生在心理、年龄和知识水平等方面具有相近性,所以在合作探究中容易产生心理安全感,便于进行真实的对话。小组成员之间通过互相对话与交流,形成小组的“解锚”方案,并在各个小组之间进行汇报交流,或者采取讨论、回答、辩论等多种形式进行互助互学。*方军:《抛锚式教学:走向“对话”的选择》,《教育科学》2005年第6期,第65页。

(四)效果评价——“起锚”

效果评价在目标取向上既要重视学生能否解决“锚”中的问题,顺利“起锚”,也要关注学生解决“锚”的过程与方法,更要评价学生在此基础上形成的情感、态度与价值观。教师对教学效果的评价往往不需要进行独立于教学过程的专门检测,只需在学习过程中随时观察学生的表现,然后进行反思性评价,查找教学的成功与不足,以求及时进行矫正,具体可从两个维度展开。一是对学生的学习进行发展性评价,主要考虑:学生先前学习并建构的知识能否通过情境被激活;学生在学习探究的过程中可否获得应用知识的机会;学生当下新知识建构的背景与他们以后将要面对的知识运用背景是否接近;学生对课程的学习兴趣、情感和自信心方面的表现,学生能否在此种教学模式下真正实现知识、能力与觉悟三维目标的统整。二是对教师自身的教学进行质性与过程评价,主要包括:教学策略设计是否合理;教学过程运行是否顺畅;教学内容阐释是否清晰;学生发展需求能否满足;等等。

在《基础》课中引入抛锚式教学模式,不仅能使教师对教学内容的选择、教学程序的安排、教学环境的创设等有更深入的理解,而且对转变学生的学习思维、提升学生的学习能力大有裨益,更可有效避免高校思政课教学中教师所习惯的“单向度独白”的话语方式。通过在有意义、有情节、仿真式教学情境中的“抛锚”与“解锚”,有效架设道德法律知识与学生现实生活之间的桥梁,促进各种学习迁移的发生,使《基础》课教学成为一种直指人心、沟通心灵和塑造品德的创新性教学活动。

Research of Anchored Instruction Mode in theTeaching of Fundamental Course

YIN Xiaomin

(BasicCoursesDepartmentofZhejiangShurenUniversity,Hangzhou,Zhejiang, 310015,China)

Anchored Instruction mode, based on the science of technology, is an important teaching pattern, which is deeply affected by the prevailing Constructivism in the West. The “Fundamental” course has its brilliant characteristics, representing the coexistence of intellectual and ideological content, the unity of theory and practice, and the combination of openness and creation. The characteristics of “Fundamental” determine the applicability of Anchored Instruction Mode in course teaching. The use of anchored instruction mode in “Fundamental” should mainly grasp four core areas, i.e., establishing situation, identifying problems, exploring problems and effect evaluation.

ideological and political education; Anchored Instruction Mode; “Fundamental”; course

2013-03-11

尹晓敏,女,浙江桐庐人,教授,研究方向:思想政治教育。

G641

A

1671-2714(2013)05-0090-05

10.3969/j.issn.1671-2714.2013.05.010

(责任编辑毛红霞)