农村居民生活质量评价结构的设计与实证检验

杨金龙

(烟台大学 经管学院,山东 烟台 264005)

一、引言

作为生活等级的代名词,生活质量“不仅包括实际条件的客观特征,还包括基于对生活条件的主观认识与评价的个体的主观福利。”注周长城、饶权:《政策层面的生活质量指标体系》,《江苏社会科学》2002年第1期。关于生活质量的探讨始于上世纪30年代的美国,1933年胡佛研究中心对美国生活各层面的动向进行了系统讨论,50年代后期美国制度经济学家约翰·加尔布雷斯(J.K. Calbrith)首次提出“生活质量”这一概念。此后,生活质量及其衍生的话题成为社会科学研究的一个重要领域,社会学、心理学、经济学、政治学等学科都对其展开了有益探索,并逐渐形成了三种研究倾向:一是对概念、内涵的界定(例如Campbell等,1976;WHO,1993;Sarvimaki,2000);二是居民生活质量的评量设计与实证研究(例如Day,1987;Schwartz,1992;Cummins,2000);三是生活质量的理论化探讨(例如A.米克劳斯,1974;Liu,1976)。其中,评量体系的构建成为近年来国内学界深入研讨的重点,一些测度的工具和方法也不断地被学者们提出,胡荣(1996)以工作、居住环境、家庭生活、业余文化生活四个层面32个评价项设计出厦门市居民生活质量评价体系,并展开了实证调查;注胡荣:《厦门市居民生活质量调查》,《社会学研究》1996年第2期。范伯乃(2006)通过收入、消费、教育、居住、健康、生活设施、文化休闲、社会治安、社会保障和生态环境10个领域,30个指标建立了中国城市居民生活质量评价系统;注范伯乃:《我国城市居民生活质量评价体系的构建与实际测度》,《浙江大学学报》(人文社科版)2006年第4期。刘晶(2011)运用因子分析法,构建由经济状况与消费水平、居住条件与家庭设施、躯体健康与心理健康、社会支持、闲暇生活质量、生活满意度评价等六个维度16个指标组成的城市居家老人生活质量指标体系。注刘晶:《因子分析法在城市老年人口生活质量综合评价中的应用研究》,《华东理工大学学报》(社科版)2011年第5期。王伟然(2011)针对农民科技、培训需求等方面精心设计了34个相关问题,对山东省17个地市的农民科技需求进行了调查问卷,对山东省农民科技需求情况进行定量分析。注王伟然:《农民获取和使用科技影响因素实证分析》,《山东社会科学》2011年第12期。

总体上看,已有文献基本上聚焦于城市或某一特定的群体,但却少有以农村居民为研究对象。众所周知,我国城乡之间发展水平和生产方式存在着巨大差异,以及乡土社会自身难以复制的资源特质与文化性格,从根本上决定了我们无法直接采用现有指标体系对农村居民生活状况进行科学、有效地测度。事实上,作为一个拥有9亿农业人口的大国,没有农村的繁荣富足,就很难有中国经济稳定持续的发展,没有农民生活质量的迅速提高,全面建成小康社会这一目标也就无从谈起。因此,从满足我国农村社会发展的实际需要和解决农民群众的实际问题出发,构建一套系统、科学并符合乡村社会特质的生活质量评价体系具有十分重大的理论意义和实践价值。

本文基于党的十八大“强农惠农富农”政策方针以及“深入推进新农村建设”的战略部署,以山东农村地区为研究样本,运用探索性因素分析(EFA)和验证性因素分析(CFA),对我国农村居民生活质量的影响因子和评量结构进行实证研究,以期准确观测和评价我国农村居民的生活质量,为农村政策的制定提供借鉴和支持。

二、实证研究设计

(一)研究方法与流程

以往评价指标的研究文献大都倾向于从概念和文本分析中提取观测变量,本文在变量选择上遵循Compell(1976)所采取的立基取向和研究原则,即“客观指标只是影响生活经验的间接因素,主观指标才能直接测量个人的生活经验,要了解生活品质的经验,必须去询问个人对生活的感受”。[注]Campbell,A. P. Converse,and W. Rodgers(1976)The Quality of American Life:Perceptions,Evaluations and Satisfactions,New York:Russell Sage Foundation.采用开放式问卷调查、专家咨询等方法来提取观测变量,并借助SPSS19.0和AMOS18.0进行探索性因素分析(EFA)和验证性因素分析(CFA)。

本研究首先通过开放式问卷调查方式获取农民生活质量的影响因素,经过课题组成员对调查结果的分析整理,提炼出影响乡村居民生活的主要因素。在此基础上,邀请相关领域的专家加以筛选和补充,拟定预试题本进行预调研,并根据反馈结果对问卷做进一步修正及探索性因子分析,据此确定农民生活质量评价结构模型的构成维度。然后,通过对1423人的正式调查所得数据进行验证性因素分析,检验模型的拟合情况和信效度。

(二)变量选择

变量设计分为两个阶段:第一阶段,课题组以“你认为影响生活质量的因素有哪些”为题在山东省10个县(市、区)的农村地区展开了开放式问卷调查。考虑到人们对影响因素的判断“除了与现实的环境有关外,还和本人以及其家庭的背景,即参考基准有关。”[注]卢淑华,韦鲁英:《生活质量与人口特征关系的比较研究——北京、西安、扬州三市部分地区调查》,《北京大学学报》(哲社版)1991年第3期。因此,为了最大限度地考察和判断影响农民生活质量的影响因子,增强调查结果的全面性和代表性,我们采取了分层随机抽样的方法,即先将调查对象加以归类,后利用随机抽样法均匀的抽取样本,调查对象中男性占53%,女性占47%,受访者年龄在18—73岁之间,共走访农民1235人。基于调查结果,经课题组成员的讨论和归类,提炼出影响农村居民生活质量的因素45项。第二阶段,通过专家咨询方式对题项做进一步的优化组合,我们邀请相关领域的5位专家反复讨论,对初步拟定的变量进行修正和补充,剔除意义重叠的因素5项,同时提出4个新增影响变量。经过两个阶段的调研,初步形成由44项因素构成的预试问卷。

(三)问卷修订与评价结构的探索性分析

在开放式问卷调查和专家咨询的基础上,编制了《农民生活质量满意度调查问卷》。以便利性取样原则,在研究者所工作的Y市5个乡镇进行实地走访,随机抽选275位村民进行了预调查,男性占53.7%,女性占46.3%,平均受教育程度为8年。经过整理剔除填答不完整的问卷18份,有效问卷为257份。课题组运用SPSS19.0社会科学统计软件包对257份有效问卷进行均值、偏态系数、标准差等描述统计分析。根据分析数据,刪除了均值过于极端的因素3项,偏态系数过大的因素1项、标准差过小2项,共剔除6项,保留38项。

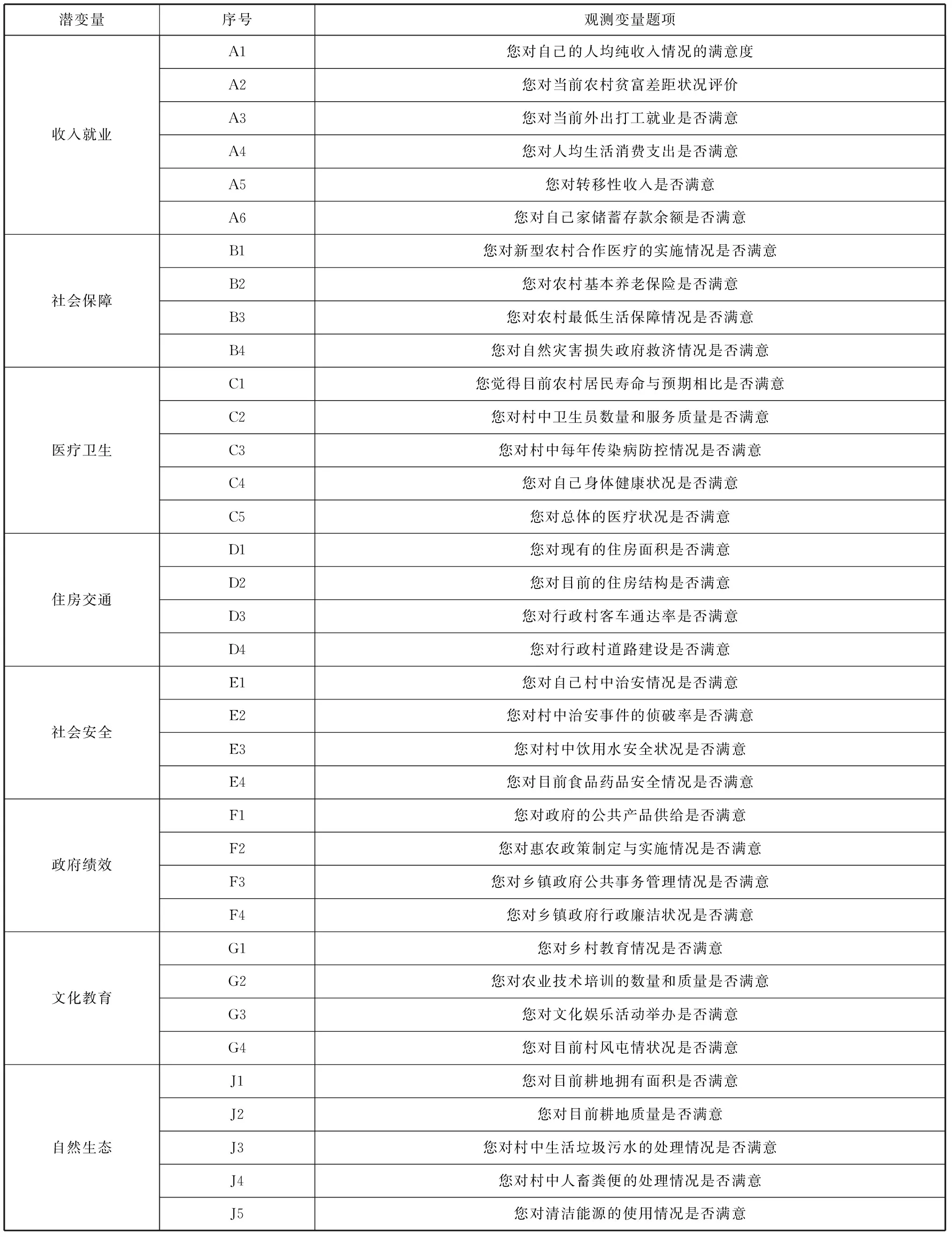

采用探索性因子分析法对上述确定的38项变量进行降维,以探究评价体系的内在结构及观测变量的特征。通过最大方差法做正交转轴,设定特征值大于1。分析结果显示,共提取8个公因子,其累计贡献率为75.069%,说明8个因子对于原始变量的解释力较好。根据每个公因子所含高负荷变量的内涵,将它们分别命名为收入就业、社会保障、医疗卫生、住房交通、文化教育、社会安全、政府绩效和自然生态。

经逐题详尽检验发现,有两个题项的因子负荷小于0.5,根据Bagozzi和Yi(1998)的研究,“因子负荷太低表示该观测变量作为潜在因素的指标不太适合,因子负荷最好介于0.5—0.95之间。”[注]Bagozzi,R. P.,& Yi,Y.(1988). On the evaluation of structural equation models. Academy of Marketing Science Journal,16(1),74—94.因此,将它们予以删除,最终保留36个观测变量。

探索性因子分析结果表明,农村居民生活质量评价结构由收入就业、社会保障、医疗卫生、住房交通、文化教育、社会安全、政府绩效和自然生态等8个向度,36个观测变量组成,同时这些观测变量与个人特质变量共同形成了最终的调查问卷(见表1)。

三、实证分析和研究发现

(一)数据采集

正式调查选择了山东省的M县、D县和J县为数据采集地。M县位于东部沿海地区,二、三产业较发达,其中以电子信息和食品加工为县域经济增长的拉动点,随着山东半岛蓝色经济区的建设,M县的经济发展迅速;D县处于鲁中地区,县域经济发展主要依靠牧业和原材料加工,第二产业相对发展较快,而第三产业比重较小,经济发展平缓;J县位于鲁西地区,该县依然以传统农业为主要经济收入,虽然自然资源条件较好,但并没有得到充分利用,经济发展滞后。从涉及的地域看,上述三个县之间的产业结构差异很大,农村社会经济发展呈现高、中、低梯次格局,基本上可以反映出山东省农村的整体态势,同时也与全国农村的发展状况极为相似。因此,调查数据能够在一定程度说明中国农村的现实样态,具有代表性。

调查过程采用随机抽样方式,要求受访农民根据自身的认知和感受,按照问卷所列问题逐项进行评分。题项测量采用李克特五级量表,分为“非常满意”、“满意”、“一般”、“不满意”和“非常不满意”五个等级,与之相对应的赋值分别为5、4、3、2、1。课题组共发放问卷1500份,收回1423份。其中,在M县、D县和J县各发放问卷500份,分别收回463份、478份和482份。从样本性别结构上看,男性为675人,占47.4%,女性为748人,占52.6%;从受访农民年龄上看,20—40岁为395人,40—60岁为616人,60岁以上为412人;从受教育状况看,小学以下的比例为18.1%,小学以上初中以下(含初中)为62.4%,高中或中专为15.1%,大专及以上为4.4%;从收入情况分布来看:1万元以下占5.8%,1万—2万元占19.4%,2万—4万元占63.5%,4万元以上占11.3%。因此,本文样本的取样结构较为合理。

(二)信效度检验

信度检验主要是评价量表的可靠性,即测量的稳定程度。本文数据采集是根据被调查农民对其生活状况的态度倾向进行评分得到的,因此,运用cronbach's 系数作为判定量表信度的标准更为适合。根据测量学通规,“cronbach's 系数达到0.70即认为可以接受”。[注]Nunnally JC. Psychometric theory. 2nded. NewYork: McGraw-Hill,1978.分析结果显示,8个向度的cronbach's 系数分别为0.835、0.816、0.885、0.820、0.833、0.835、0.907、0.800,量表的总体信度为0.959。由此说明,该量表具有良好的内部一致性。

在效度检验方面,由于本研究问卷编制是以开放式调查获取影响农民生活质量的因素,并邀请相关领域专家筛选和补充,在此基础上进行了预调查,根据调查反馈的结果对问卷做了进一步的修订,因此可以认为量表具有较好的内容效度。

收敛效度则通过检验因子载荷系数和显著度来判断。Tabachnica和Fidell(2007)认为,“因子负荷大于0.55时,潜在变量能够解释观测变量将近30%的变异,即可以宣称良好,达到0.50即可接受。”[注]Tabachnick,B,G & Fidell,L,S(2007).Using multivariate statistics(5thEd.).Boston,MA:Allyn & Bacon.经过检验,因子负荷量分布在0.53—0.87区间内,且均达到显著性水平,说明各因子向度之间具有较高的收敛效度。

(三)验证性因子分析

为了对前述设计模型进行检验,深入探讨由八个因素构成的评价结构是否具有适切性,本文借助AMOS17.0软件采用极大似然估计,对整体模型的拟合程度进行检验。

表1 最终观测变量题项

根据邱皓政、林碧芳(2009)对于模型适配的检验标准,[注]邱皓政、林碧芳:《结构方程模型的原理与应用》,中国轻工业出版社2009年版。模型拟合良好与否的适配标准值分别为:χ2/df小于2,RMR、 RMSEA小于0.05,GFI、AGFI、IFI、CFI及NFI大于0.9。检验结果显示:除χ2/df 为2.730未能达到最佳拟合标准值,但在可接受的范围内;RMR为0.032,RMSEA为0.048,均小于0.05,是较好的拟合;相对拟合指数 GFI、AGFI、IFI、CFI、NFI分别为0.923、0.915、0.952、0.961和0.950,均大于0.90的临界值,说明具有良好的适配度。综合各项拟合指数,课题组得出农村居民生活质量评价模型的整体拟合效果较理想。

基于上述数据可以做出判断,经由收入就业、社会保障、医疗卫生、住房交通、文化教育、社会安全、政府绩效和自然生态等八个探索性因素组成的农村居民生活质量评价模型获得了验证支持,具有适用性和实践操作性,可以有效测量农村居民的生活质量。

课题组在量表编制的实证调研过程中,通过与农民的访谈和对问卷的综合分析发现:

农民实际收入水平与预期之间尚有较大差距。对1423份有效样本的统计可以看出,认为自己经济状况“一般”的农民有762人,占53.5%;对经济状况“不满意”的农民有302人,占21.2%;“非常不满意”者为238人,占16.7%;对经济状况“满意”的农民仅有121人,占8.6%;而在样本中并未出现“非常满意”的数据,表明经济收入仍然是影响农民对生活质量认知和评价的主要因素。

农村社会保障有待完善,尤其是在基本养老保险和农民最低生活保障两个观测题项上。对于农村基本养老保险“满意”的样本为90份,仅占6.3%,而“不满意”和“非常不满意”的比例达65.7%;在农民最低生活保障层面,认为“不满意”和“非常不满意”的受访者为716人,占50.3%。由此可见,完善农村社会保障体系能够显著提升农民的生活质量。

医疗卫生趋于比较满意的状态。本次实证调查对乡村医疗卫生表示“满意”和“非常满意”的样本共803份,占样本总量的56.4%,认为“一般”者为325人,占22.8%。其中,农民对预期寿命的满意度较理想,随着医疗卫生水平的提高,农村地区高寿老人也在不断增多。这表明,政府对公共卫生的重视程度和持续加大的投入力度。

住房交通具有良好的满意度。基于样本数据,有近60%的受访农民对住房交通表示“满意”,认为“非常满意”的比例为9.7%,认为“一般”者为263人,占18.5%;只有67位农民(4.7%)表示“非常不满意”。调查数据显示,山东省农村的村容建设取得了一定成效。

农村文化教育资源供给与农民的需求还存在一定差距。调查样本分析显示,23.7%的农民对文化教育表示“不满意”,11.5%的表示“非常不满意”,有近50%的样本认为“一般”。结果表明,回应农村文化产品与教育资源的供给需求将有助于得到农民的支持与认可,同时将会对农民生活满意度的提高有显著的正向影响。

社会安全环境仍需要进一步优化。调查数据显示,45.7%的样本认为社会安全“一般”,“不满意”和“非常不满意”的分别占11.5%和5.6%。其中,食品药品安全的满意度最低,约一半的受访农民表示“不满意”。从与农民的访谈中获知,一些已过期的食品、药品往往仍在农村地区销售,假农药、假种子事件对农民的生产生活产生非常大的负向影响。

政府绩效的调查显示结果较理想,认为“非常满意”和“满意”的样本比例之和为877人,占61.6%,高于“不满意”和“非常不满意”之比例(25.8%)。在政府绩效测度的子系统中,惠农政策制定和实施的满意度最高,表示“满意”和“非常满意”的受访农民比例近80%,而在公共产品提供和基层政府行政廉洁层面,“满意”比例分别为45.7%和42.3%。对此,农民期待回应的意愿比较强烈,希望能够得到迅速的改观。

农村生态环境问题亟待解决。60%以上的受访农民认为自然生态环境“一般”,“不满意”和“非常不满意”的比例占27.6%。调查发现,由于缺少系统性规划,目前农村地区的生活垃圾、生活污水、禽畜养殖污染等问题依然未能得到有效治理,与此同时,城市工业污染也呈现出向农村转移的趋势,生态环境的变化正在对农民的生产生活产生越来越大的负外部性,不仅威胁着他们的身体健康,也制约着农村经济社会的进一步发展。

四、结论

近十年来,国家连续出台了9个“一号文件”,党的十八大再次明确了“强农惠农富农”的政策方针和“深入推进新农村建设”的战略部署,乡村民生建设已成为重要的政策与学术研究议题,而对于农村居民生活质量的讨论则是检视乡村社会发展,以及农村政策取向的重要基础和平台。

本文研究发现,经济因素仍然是当下影响农村居民生活质量的最重要因素。在现阶段的我国乡村地区,经济收入对居民生活质量影响的基础地位并未改变,二者之间存在显著的正向关联。因为,相对于城市我国农村经济的整体发展水平还处于较低阶段,根据马斯洛需求层次理论,在经济欠发达地区,衣、食、住、行等基本需求或物质需要占主导人数比重较大,而诸如情感、自我实现等精神因素需求则较小。同时,在特定的公共场域下,经济因素通常可以通过人际关系,社会地位等中介变量的传导,对生活品质间接地产生影响,而在乡村这一十分注重人脉关系的“熟人社会”中,这种传导作用尤为明显。如近些年,经济精英对新农村建设与乡村治理的影响日渐式强,他们在经济“成就”因素的影响下,不仅大大提升了在村庄空间存在的自我“位置”,同时也更好地获取了生活质量的满足感。

教育因素的影响显现令人费解的一面。经与农民的访谈发现,大部分受访者对教育质量的要求不断提高,对当前教育资源供给状况表示“一般”或者“不满意”比例较高,与此同时,他们对“读书改变命运”的期望值较之于以往有所降低,随着乡村社会的日益开放,高等教育已不再被视为个人发展不可或缺的重要机会。显然,这与目前大学生就业难、薪酬低的大背景有关。

作为评价农村居民生活质量的重要群体,农村老年人的生活状况不容乐观。从调查结果来看,随着年龄的增长,农村老年人逐渐丧失了劳动能力,从而失去了维系基本生活的收入来源。由于我国农村社会保障体系尚不健全以及社会支持的普遍缺位,使得这一群体日常生活的经济支撑和照顾要在极大程度上依赖自己的子女。但是,调查发现农村老年人从子女那里所能得到的支持往往很有限,有时也会因赡养问题而产生家庭矛盾。一些子女因自身经济能力或其它问题难以履行义务,尤其是在经济欠发达地区,很多青壮年外出务工,老年人缺少应有的照料,加之不确定的健康因素,使得他们生活质量满意度普遍偏低。

很显然,我国农村居民经济收入对于生活质量影响的基础地位并未改变,二者之间存在显著的正向关联。为此,政府要加大对农村的转移支付力度,继续贯彻落实“少取多予”的方针政策,同时要重视并优化农村社会保障体系建设,优先化解农村教育问题。此外,对于农村的环境污染问题、生态破坏问题,要加大治理力度,实现经济与环境的和谐发展。