中国与墨西哥城镇化过程中农村劳动力转移之比较

■ 吕 洋 孟 奎 副教授(、中国社会科学院拉丁美洲研究所 北京00007、中共辽宁省委党校经济学教研部 沈阳 0004)

从根本上讲,城镇化过程是一个劳动力转移的过程,是农村劳动力由以农业劳动为生转变为以工业或服务业为生,居住地由乡村向城镇转移的过程。农村劳动力向城市的转移是伴随着经济发展和农业生产率的提高必然出现的,同时也是推动城镇化的重要因素。城镇化过程中的这种劳动力转移过程由刘易斯最早提出并加以论述,后来拉尼汉和费对刘易斯的二元经济理论做了进一步发展和模型化处理,最终形成了现在比较完整的二元经济理论。但是,有刘易斯最早提出的二元经济理论是以最先发展起来的国家为背景的,当时亚洲国家(如中国、印度)和拉美国家还没有进入经济起飞阶段,所以其二元经济理论具有很大的局限性,每个国家不能简单地套用二元经济理论来为国家发展制定相关政策,必须根据不同国情来对二元经济理论给予必要的修正和补充。

中国与墨西哥同样作为发展中国家,在城镇化发展过程中既有共同之处又有各自特点。墨西哥作为世界上较早完成城镇化的发展中国家,其农村劳动力转移的经验与教训既是二元经济理论发展的重要背景资料,同时也值得我国在城镇化过程中借鉴。另外,我国与墨西哥的农村劳动力转移过程并不完全符合刘易斯二元经济理论,特别是“刘易斯转折点”的理论假设,而是各自具有各自的特点,其过程并不完全相同。因此,比较中国与墨西哥两国在城镇化过程中的农村劳动力转移情况,分析二者的异同,在理论上可以扩展、深化刘易斯二元经济理论,为二元经济理论的发展提供更多的实证资料,而在政策层面,则可以更加清晰地判断我国的农村劳动力转移所处阶段、面临问题,为正确制定政策措施提供理论依据和案例参考,可见无论从理论层面还是实践层面对中国和墨西哥城镇化过程中农村劳动力转移的比较研究都有着极其重要的意义。

刘易斯二元经济理论简介

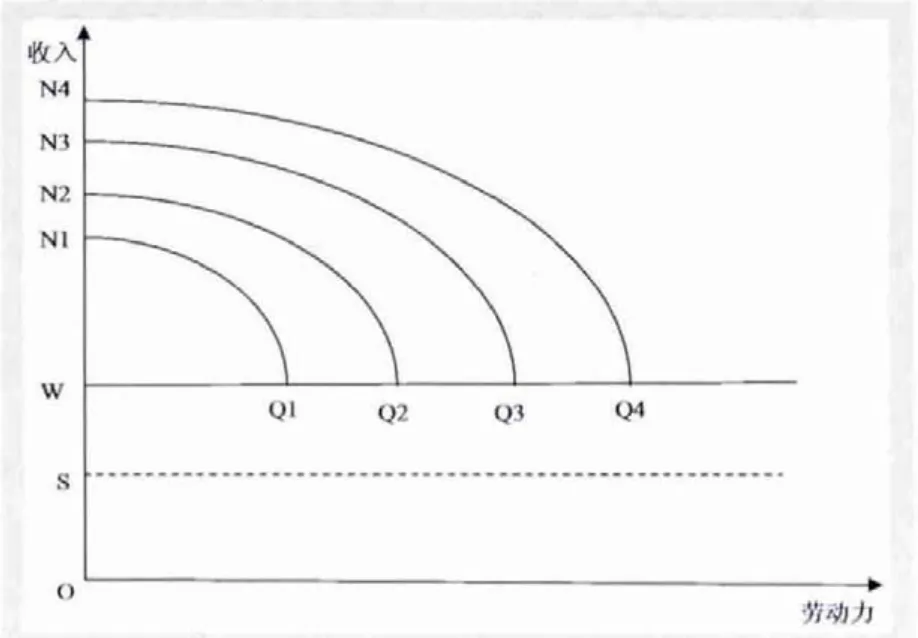

根据刘易斯的二元经济理论,可以将一国的经济发展分为了两个阶段,在两个阶段之间存在着转折点。在一国经济发展的第一阶段存在二元经济结构,一个是以传统生产方式生产的“维持生计”部门;一个是以现代生产方式生产的“资本主义”部门。农业部门人口众多、且人口增长率较高,而土地资源十分有限并且资本投入严重不足,所以根据经济学中边际生产率递减规律,传统农业部门劳动的边际生产率非常低甚至为零,农业部门出现大量劳动力剩余。这些剩余劳动力在提供同等质量和同等数量劳动的条件下,在现代部门可以获得比传统部门更高的工资,此时农业部门就会有大量劳动力转移至现代工业部门,为工业部门的扩张提供无限的劳动力供给。这在刘易斯二元经济理论中被称为“古典假设条件”。由于在既定工资水平上可以获得无限的劳动力供给,现代部门就可以在实际工资不变的情况下将所获得利润转化为投资,这些投资会使得“资本主义”部门进一步扩大,而扩大后的资本主义部门仍然可以以既定的工资水平雇佣更多的劳动力,生产规模的扩大、更多的劳动力的雇佣意味着“资本主义”部门可以获得更多的利润,更多的利润意味着更多的投资,更多的投资意味着“资本主义”部门的进一步扩大,如此循环增长,直到将农村剩余劳动力全部吸收完为止,“资本主义”部门扩张的这一过程也就是一个国家经济发展的过程,其整个过程可以由图1概括。

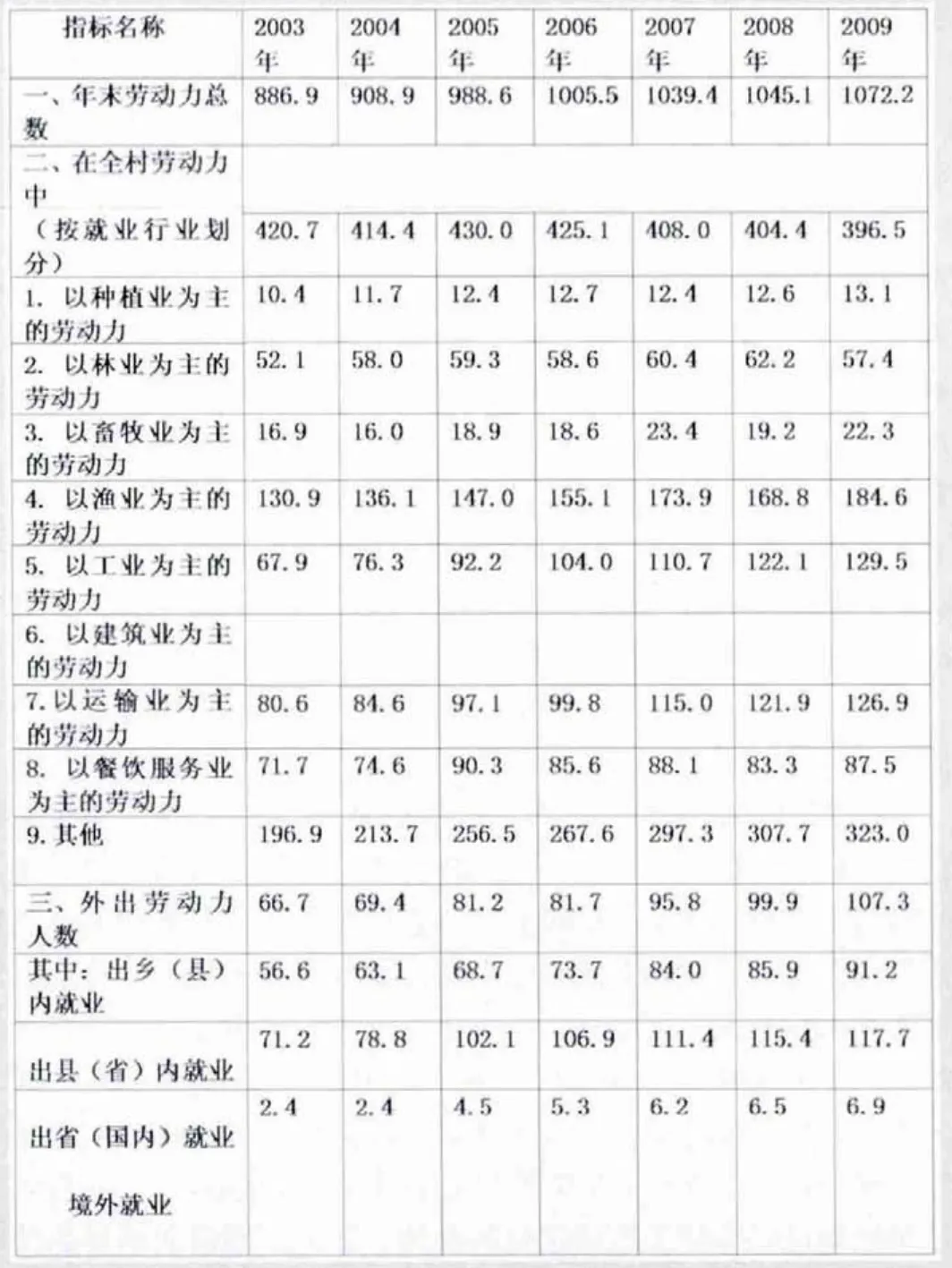

表1 农村劳动力人数的变化(2003-2009 年)(单位:人/ 村)

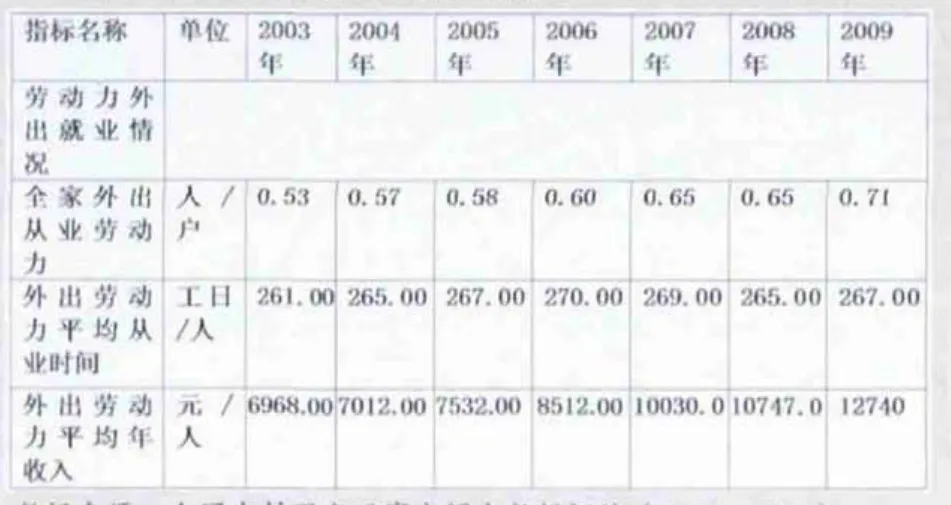

表2 农村劳动力外出就业情况(2003-2009 年)

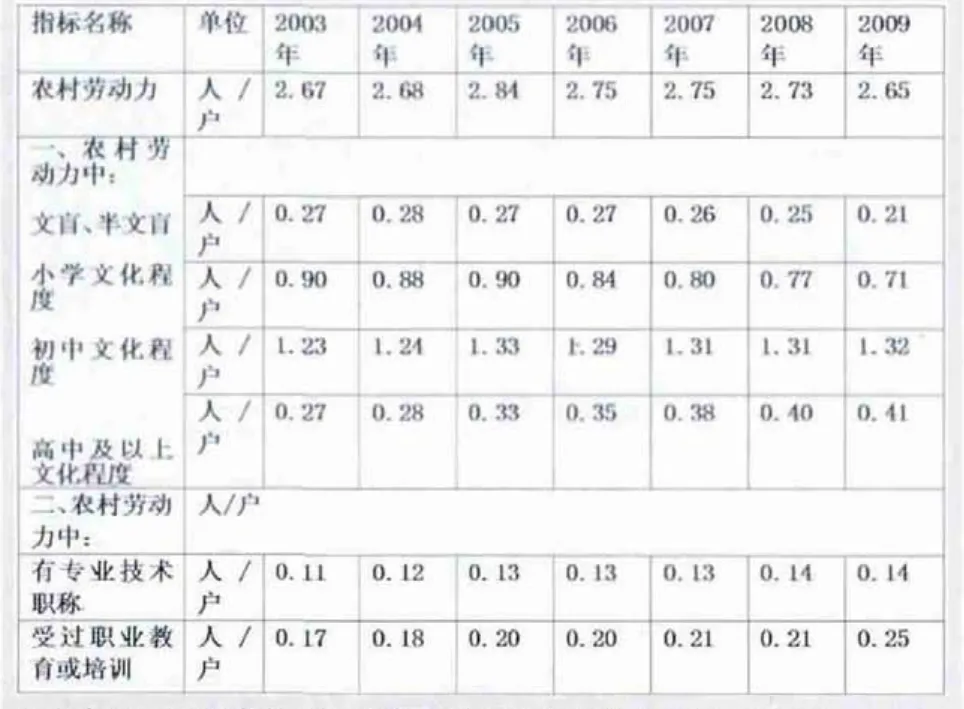

表3 农村劳动力的受教育水平(2003-2009 年)

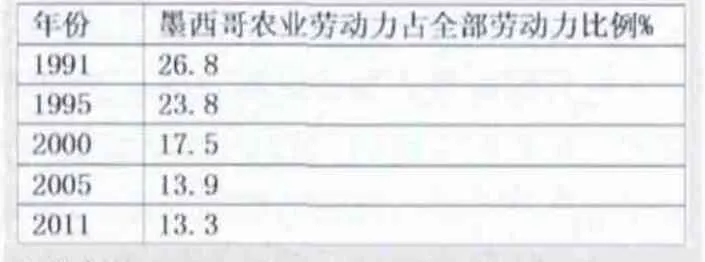

表4 墨西哥农业劳动力占全部劳动力比例

在图1中,横轴代表整个社会劳动力数量,纵轴代表整个社会的总产出或者整个社会总的收入,图中虚线S代表传统部门维持生存的最低工资水平,而实线W则代表现代部门所支付的工资水平,W>S意味着现代部门所支付的工资水平要高于在传统部门所能获得的工资水平。实线W为平行于横轴的水平线说明在工资水平为W时劳动力具有无限的供给弹性,即只要W>S,“资本主义”部门就可以获得无限的劳动供给。在经济发展之初,现代部门在W工资水平下雇佣Q1数量的工人,生产数量为N1的社会总产出,在社会产出的分配中,劳动者可以获得OW乘以WQ1面积的社会财富,而现代部门的“资本家”则可以获得WN1Q1面积的剩余,这一面积也就是“资本家”的利润。“资本家”将这一利润用于投资,从而扩大了现代部门的规模,这使得雇佣劳动数量从Q1增加到Q2,而整个社会的总产出也从N1增加到N2。由于现阶段劳动力供给具有无限弹性,所以生产规模的扩大并没有改变雇佣劳动的工资水平,那么在整个社会的财富分配中工人所占份额为WQ2乘以OW的面积,“资本家”所得利润为WN2Q2的面积。随着利润的扩大,“资本家”的投资也随之扩大,整个社会的经济规模和雇佣劳动的数量也随之增加,由于固定工资水平下劳动力的供给具有无限弹性,所以投资增加后劳动力的雇用数量由Q2增加到Q3。由于生产规模扩大、雇佣劳动增加,整个社会的总产出进一步增加,由N2增加到N3,“资本家”所获利润也随之增加为WN3Q3。在劳动力供给具有无限弹性的条件下,经济发展依次循环,雇佣劳动量增加到Q4,社会总产出增加到N4,“资本家”利润增加到WN4Q4,利润再用于投资,规模再次扩大,雇佣劳动再增加,产出也随之增加……。这就是在劳动力无限供给条件下一个经济发展的全过程,这一过程将持续到农村剩余劳动力全部被吸收完为止,此时经济进入转折点阶段。

经济发展经过转折点后就进入了新古典假设条件区域,此时一国的经济发展便进入了第二阶段。在这一阶段,资本的积累超过了劳动力的供给,劳动力供给具有无限弹性的“古典假设条件”条件已不再适用,劳动力资源由相对丰裕变为相对稀缺。在这一阶段所有的生产要素都是稀缺的,这正符合新古典经济学的假设,所以这一阶段被称之为“新古典假设条件区域”。在这一阶段由于资本的回报率递减,所以一国的经济发展不可能无限度扩张,最终将逐步收敛到某个稳定点,而国民收入的分配比例也将随着工资的上升和资本回报的递减而逐步趋于稳定。

图2很好地总结了一国经济发展的全过程。图2中位于W1处的、水平的劳动供给曲线所代表的就是经济发展的第一阶段,即“古典假设条件区域”,在这一区域里由于劳动力供给具有无限弹性,所以劳动力供给曲线是一条平行于横坐标的水平线。在这一区域内经济发展如图1所示会不断地扩张,由N1Q1扩展到N4Q4。图2中向右上方倾斜的劳动力供给曲线所代表的是经济发展的第二阶段,即“新古典假设条件区域”,在这一区域劳动力供给不再具有无限弹性,所以如果现代“资本主义”部门想吸收更多的劳动力就必须支付更高的工资,所以随着“资本主义”部门的扩张工资水平将从W1上升到W2。水平的劳动供给曲线和向右上方倾斜的劳动供给曲线之间的连接点被称之为“刘易斯转折点”,在该点左侧经济发展处于“古典假设条件区域”,传统部门存在着过剩的劳动力供给,任何高于W1的工资水平都会吸引无限的劳动力供给,而在该点右侧经济发展则处于“新古典假设条件区域”,传统部门的过剩劳动力消耗殆尽,此时“资本主义”部门更多的劳动力需求将引起工资水平的上涨。所以,“刘易斯转折点”就成为判断一国经济发展阶段的重要指标,也是制定不同经济发展策略的重要参考依据。

我国农村劳动力转移的特点

(一)从事非农产业的劳动力人数不断增加且劳动力转移速度显著加快

如表1所示,2009年从事种植业、林业、渔业和畜牧业等第一产业的劳动力人数相比于2003年总体减少了2.2%,这说明我国农村的剩余劳动力正逐渐脱离传统农业部门,而第二、三产业部门则逐渐成为了农村劳动力就业的重要渠道。与此同时,2003-2009年间,虽然年末平均每村劳动力总数增加了大约185人,但其中有约130人外出务工,这说明几年间新增的劳动力很少在本村内就业,超过70%选择了外出打工,只有不到30%选择留在农业部门就业。

(二)农村劳动力外出就业仍呈现出季度性和周期性规律

如表2所示,我国农村外出务工的劳动力每年大约有超过3个月的时间返乡生活,这些不在外打工的时间主要用来在农忙时节帮助家中务农和节假日返乡探亲,因此这部分农村劳动力外出就业的时间有着明显的季度性和周期性规律。我国目前的农村家庭很少会举家向城镇迁移寻找工作并定居,全家只有平均不到一人会外出打工,并且大多会在农忙时节返乡帮助务农,这说明我国农村的劳动力往往有着双重的身份,他们一方面会到城镇就业工作,另一方面家庭在农村也还保有土地,使得他们既会努力试图在非传统部门寻找工作,也会继续兼顾自己家里在传统农业部门的生产活动,从而形成了我国农村劳动力向城镇转移中自身独特的双重性质。

(三)农村外出就业劳动力素质普遍不高

虽然近些年随着我国义务教育的全面普及和经济生活水平的不断提高,农村外出就业的劳动力的素质有了显著提高,其中的文盲、半文盲比例已经降低不到8%的水平。但总体而言,农村劳动力的人力资本水平依然不高,大多数劳动力都只有小学或初中文化程度,有高中及以上学历者寥寥无几,接受过职业技能培训或者拥有专业技术的人员更是不到全部劳动力总数的15% 。这说明大部分农村人口在完成了国家规定的义务教育阶段的学习后便不会继续求学,而是直接转变成了劳动力人口(见表3)。

综上所述,基本可以判断我国现在仍处于经济发展的第一阶段,即我国经济发展仍处于“古典假设条件”阶段,并没有跨越“刘易斯”转折点进入第二阶段。由于我国人口基数大,虽然改革开放以来已经有大量的农村剩余劳动力进入现代部门,并且这种转移呈现加速趋势,但是在农村仍然存在大量的剩余劳动力。只是他们受着某种约束而没有流向现代部门,这些约束可能来自制度,还可能来自劳动力本身,其劳动技能不能适应现代部门的要求,所以使得农村剩余劳动力存在与现代部门“招工难”并存;当然这种约束还可能来自土地,由于我国进入现代部门的劳动力在农村仍然保有土地,而土地又不能变现成为资本,这使得劳动力转移不能彻底,只能从事兼业经营,这会使得现代部门出现季节性失业与季节性招工难并存。

墨西哥城镇化过程中农村劳动力转移的特点

(一)大批农村劳动力转移导致农业生产力不足

如表4所示,近年来墨西哥农业劳动力占全部劳动力的比重持续降低,从1991年的26.8%下降到2011年的13.3%,平均每年降低近0.7个百分点,以此速度计算,到2025年前后墨西哥的农业劳动力比重将下降到发达欧美发达国家3%左右的水平。

与此同时,墨西哥现有约400万个农村家庭中,只有约100万的家庭拥有自己的土地,其中只有25万个家庭的土地可以满足其生活所需,其它75万个家庭仍然需要通过帮工等方式来弥补生活需求。在300万个无土地的家庭中,其收入仅有20%来源于农产品,其他收入均需要从事非农工作获得。

由于较大的人口压力和有限的耕地促使农村劳动力不断向外流动,这在一定程度上有利于墨西哥当地的经济发展和社会稳定。但与此同时,农村劳动力向城镇的大规模转移也造成了很多负面影响。一方面,这部分转移的劳动力主要为15-45岁之间的青壮年劳动力,其外流导致农业劳动力日趋老龄化,影响了农业生产的正常进行。另一方面,由于转移劳动力素质相对比较高,拥有更高的人力资本,其外流也严重限制了当地农业生产率的提高。

(二)转移劳动力向大城市迅速集中造成诸多社会问题

墨西哥的农村劳动力在向城镇转移的过程中一个重要的现象即是人口向少数大城市的快速集中,到1990年前后,墨西哥46.5%的人口居住在100万人以上的大城市,而首都墨西哥城的人口则更是多达1758万,约占全国人口的18%。然而如此大规模的人口和劳动力的集中却带来了很多问题,由于没有足够的正规就业岗位吸纳从农村转移到城市的大批劳动力,很多人只能在城市的非正规部门就业,没有稳定的收入来源和基本的生活保障,这些群体大多集中生活在城市周边,形成了独特的贫民窟现象,给墨西哥社会带来了诸多不稳定因素。

图2

图1

综上,如果单从人口转移程度来看,墨西哥的经济发展要领先于中国,其经济发展已经跨越了“刘易斯转折点”进入了经济发展的第二阶段。但其人口转移程度却与其真实的产业发展速度不相匹配,结果造成了其农村缺少劳动力与城市大量失业同时存在的悖论。一方面是墨西哥土地改革后产生大量的土地兼并,这种兼并产生了大量的失地农民,他们不得不转移到就业机会更多的城市去谋求生存。而兼并后的土地又没有推广现代化的农业生产经营技术,加之农业劳动力的流失致使墨西哥农业生产力不足。而在城市中之所以就业不充分,主要原因在于墨西哥的进口替代工业化战略。由于进口替代工业化战略需要大量的资金和技术支持,政府的政策更加倾向于对这些工业产业的扶持而大幅削减了农业方面的投入,致使农业生产效率常年低下。此外,进口替代战略本身就造成了不利于农业生产的贸易条件,这一战略促使国内农机设备的成本大大上升,使得农业机械化和规模化生产经营无法低成本开展,甚至农民基本的生活都难以自给,只能大规模向城镇迁移。

我国与墨西哥农村劳动力转移的比较分析

总体而言,我国农村劳动力在向城镇转移过程中并不完全符合“刘易斯转折点”理论所阐述的规律,主要表现在城市工业部门劳动力供给不足,工资上涨的情况下,农村地区却仍然有大量的剩余劳动力。

之所以会出现“民工荒”和农村大量剩余劳动力并存的特殊情况,除了有我国近年来现代部门发展迅速,对劳动力需求增速过快等原因外,主要还是来自制度因素的约束。首先,我国城乡二元的户籍制度在很大程度上限制了农村剩余劳动力向城镇的进一步转移,农村户籍的劳动力在城市中难以享受到与城镇居民一样的医疗卫生保障和教育资源,农村户口在城镇成家置业亦有诸多限制,这使得很多农村劳动力只是把每年季度性进城务工作为一种补贴农村家用的手段,而不会举家迁移到城市定居。这便造成了在每年的特定农忙大批农民工会返乡帮工,造成此时城镇企业雇工困难。其次,限制农村劳动力向城市流动的制度约束还来自于土地,我国农村土地集体所有的性质在很大程度上限制了土地的流转,一方面使得人们对土地进行投资的积极性降低,另一方面又使得土地难以变现为其他形式的资产。这种土地产权的性质使得本来富有价值的土地变成了农民的“鸡肋”,放弃是很大一笔损失,持有又不能实现其价值,最终只能是农业生产与进城务工之间兼业,导致农村人口向现代部门流动不彻底,农忙时回乡务农,农闲时外出打工。这些制度上的约束导致了我国现阶段的“招工难”是季节性招工难、周期性招工难。

反观墨西哥,墨西哥与我国目前“民工荒”和农村大量剩余劳动力并存的情况正好相反,墨西哥是城市存在大量失业人口与农村劳动力投入不足导致的农业生产效率低下并存。根据刘易斯的理论,人口从农村向城市或非农部门流动是经济发展的自然现象,这种流动的主要动因是农业剩余劳动力的存在和农业与非农产业间的收入差距,两种因素合力作用下使劳动力市场上的农业剩余劳动力迅速向现代部门流动。从表面上看,墨西哥农村的劳动力转移情况十分符合该理论的描述,但墨西哥劳动力流动的内在推动和拉动因素却与刘易斯的理论有着明显的不同。

首先,政府对农业投入不足使农业生产力长期低下,农民生活难以为继,只好到城市谋生。墨西哥自进口替代战略实施以后,政府对农业的投入逐年减少,而其土地改革加速了土地的市场化和私有化进程,大片土地被私人企业家、农场主买走,失去土地的农民处境十分艰难。如图1所示,劳动力由传统部门向现代部门流动的激励来自于两部门工资之差,即图中W与S之差。墨西哥的进口替代战略正是从这两方面促进了劳动力从农村快速流向城市,一方面,进口替代战略使得国内贸易条件变得对工业部门更有利,这提高工业部门的收入水平,在图1中表现为W的上升;另一方面,如前所述进口替代战略从多方面导致农业收入下降,在图1中表现为S的下降。S与W差距的拉大促使越来越多的劳动力从农村流向城市,即使城市中存在着严重的失业。

其次,墨西哥的商品农业自20世纪四五十年代起发展迅速,现代化程度不断提高,但对于传统农业却十分不重视,结果造成了墨西哥农业内部的二元产业结构,一方面有着较高生产效率的现代商品农业对劳动力的需求量降低,另一方面传统农业的生产效率却十分低下,这又促使墨西哥政府大量从国外进口农产品,进一步冲击了国内的传统农业市场。在多重因素推动下,墨西哥农村的劳动力只得向外转移,这部分的“推力”并不来自于农业部门生产效率的提高而产生的剩余劳动力,相反,由于农业生产率过低,农民难以得到基本的“维持生存工资”而被迫外移。

最后,进口替代工业化发展到20世纪70年代之后逐渐向资本密集型和技术密集型产业转型,对于人力资本的要求越来越高,而此时大批从农村被迫转移到城市的劳动力中大多并不能胜任这类工作,因而只好在非正规部门和服务业部门就业,由于这类部门对劳动力的需求大多在大城市,因此墨西哥人口不断向几个大型城市聚集,这也解释了为什么墨西哥会在工业化水平不甚高的情况下,却出现了像墨西哥城这样的特大级城市。

总结起来,墨西哥传统部门劳动力对外转移的推力并不是来自其劳动力的过剩,而是源于农业生产落后导致的农民收入低下,而向外转移的拉力来自于国内产业政策导致的某些产业的畸形发展,这些产业抬高了某些人的收入的同时却不能创造大量就业,其结果就造成当前墨西哥城镇化过程中的畸形发展,使其陷入了“城镇化陷阱”之中。

结论

我国与墨西哥分别处在城镇化发展的不同阶段,目前我国的城镇化正在加速进行,而墨西哥已经基本完成了城镇化进程。二者在城镇化过程中农村剩余劳动力的转移既出现了类似的问题,又有着各自的特点。

我国与墨西哥在农村的剩余劳动力向现代部门转移过程中共同出现的一个问题就是劳动力素质都不高,难以满足工业化发展对较高人力资本的需求。这一问题表现相似,但产生原因却不尽相同,墨西哥由于对农业的投入不足使得农业部门生产效率极低,使得农民收入几乎跌到“维持生存工资”水平之下,农民没有足够的能力进行人力资本的投资,从而导致人力资本积累不足,由于人力资本积累不足又导致难以在现代部门就业获得高收入,如此恶性循环最终导致了墨西哥的两极分化。而在我国,农业劳动力中人力资本积累不足更多的是由于户籍制度造成的,在中国优质的教育资源往往集中在大城市,而这种教育资源往往只倾向于拥有城市户籍的人口,非城镇居民很难以同等条件得以享受,这就造成了农村劳动力人力资本积累不足,不能适应我国产业结构不断升级的需求,最终造成我国结构性失业与结构性“招工难”并存的局面。

通过比较可以发现,两国在城镇化过程中农村劳动力向城镇转移表现出来更多的是不同点:所处阶段不同、面临问题也不同。墨西哥已经基本完成城镇化进程,人口转移也已经跨过了“刘易斯”转折点,其经济发展处于刘易斯经济发展理论的第二阶段。而我国的城镇化正在加速发展阶段,人口转移虽已接近“刘易斯转折点”,但农村仍然留有大量剩余劳动力,仍没有跨过“刘易斯转折点”,经济发展仍然处于刘易斯理论的第一阶段,未来的经济发展仍然具有很大的潜力。所以墨西哥现阶段所面临的主要问题在于如何增加农民的收入以及如何解决城市中存在的高失业率。而我国所面临的主要问题在于如何改革以进一步释放农村的剩余劳动力,如何调整产业结构以适应正在发生的人口结构的变化。

1.[美]阿瑟·刘易斯著.二元经济论[M].北京经济学院出版社,1989

2.蔡昉,杨涛,黄益平.中国是否跨越了刘易斯转折点[M].社会科学文献出版社,2012

3.孟奎.我国农业转型所处阶段、面临问题与对策思考[J].商业时代,2013(19)

4.张勇.20世纪70年代以来拉丁美洲劳动力就业及其启示[J].拉丁美洲研究,2008(2)

5.杨茂春.墨西哥农村劳动力流向和农村产业结构调整[J].拉丁美洲研究,1986(4)