由气候舒适度的时空分布谈地理事物分布的过渡性

舒德全刘维军

(1. 山东省滨州市教学研究室, 山东 滨州 256600; 2. 山东省滨州市邹平县黄山中学, 山东 滨州 256200)

由气候舒适度的时空分布谈地理事物分布的过渡性

舒德全1刘维军2

(1. 山东省滨州市教学研究室, 山东 滨州 256600; 2. 山东省滨州市邹平县黄山中学, 山东 滨州 256200)

地理事物的分布变化规律,有突变和渐变,地理事物的渐变分布往往表现为过渡性。过渡性是地理事物分布的基本规律,也是我们推断地理事物分布的基本依据。如果我们忽视地理事物分布的过渡性,就会产生一些失误,甚至出现一些错误。本文将从关于气候舒适度的两道高考题入手,来谈地理事物分布的过渡性规律,以此来提醒在试题命制及解题过程中遵循相关规律的重要性。

一、对高考题图的分析

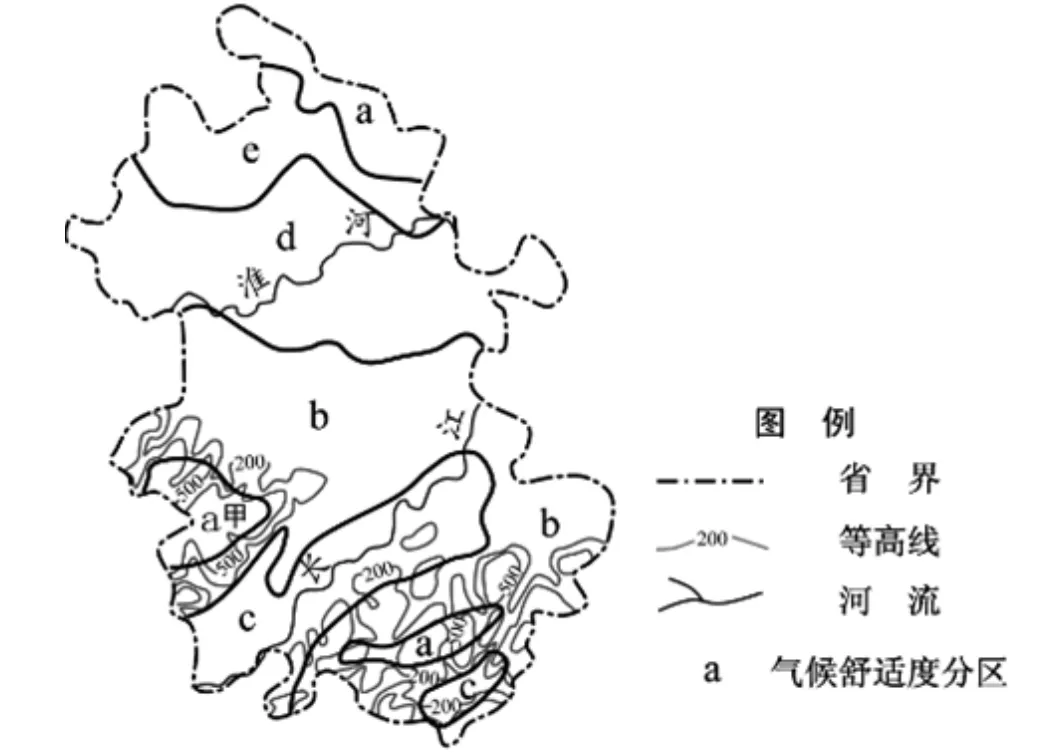

(2013年福建高考文综卷第6题)图1示意某省气候舒适度分布。以平均气温24℃、相对湿度70%、平均风速2m/s作为人体最舒适气候条件,据此划分出最舒适区、舒适区、一般区、不舒适区与最不舒适区。

第6题为:图中d为一般区,则最舒适区是:

A. a B. b C. c D. e

图1

该题既考查学生对气候等地理要素的分析能力,也考查等值线的判读。

该题的命题背景材料源于《地理科学进展》2012年1月的文章“近50年安徽省气候舒适度变化特征及区划研究”。从背景材料中的资料可知,a为最不舒适区,b为舒适区,c为最舒适区,d为一般区,e为不舒适区。而从该题的图中,实际上很难准确判断,因为材料并没有提供气温、湿度和风速等相关数据信息,学生只能根据自己对该地区各指标数据的基本估测去推理。另外,即使材料提供了气温、湿度、风速等数据信息,学生也很难判断其舒适度的高低。因为气候舒适度是一项综合指标,主要综合了气温、相对湿度和风速三项指标而成,标准和公式都很复杂,舒适度与各指标的关系都不是简单的正相关或负相关的关系,即不是气温越高(低)越舒适,或相对湿度越大(小)越舒适,或平均风速越大(小)越舒适。此处舒适度的公式是:

SI=0.68×|Tm-24.0|+0.07×|Hu-70|+0.5×|V-2.0|

其中:SI 为人体舒适度指数;Tm为平均气温(℃);Hu为平均相对湿度(%);V为平均风速(m/s)。计算出的SI 值越大,表明气候越不舒适。[1]另外,各地舒适度的计算公式也不一致,这样学生更是难以把握。

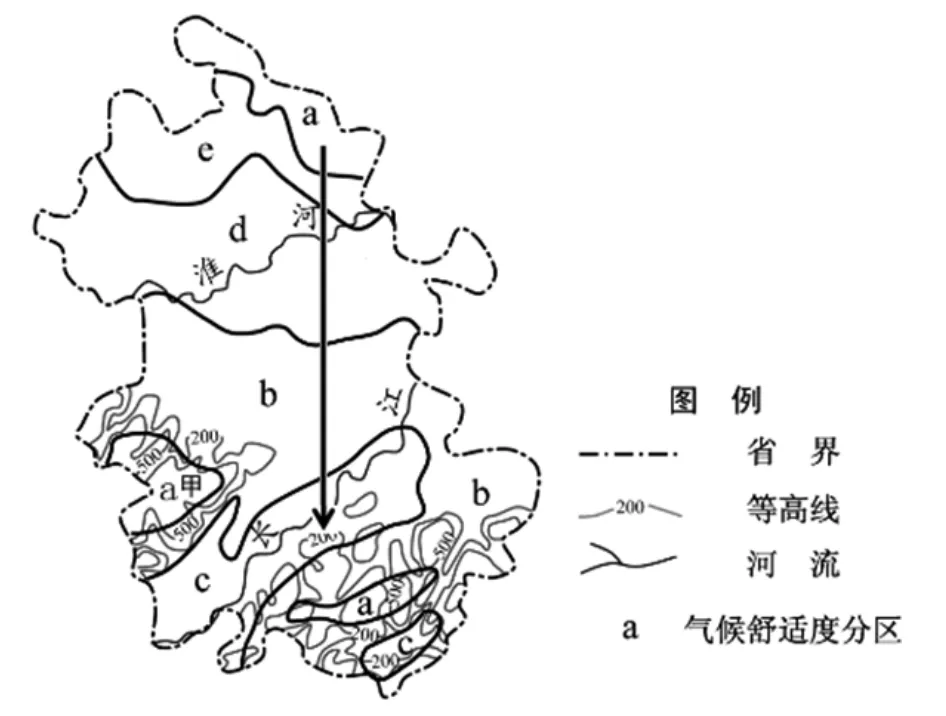

舒适度是按照平均气温、相对湿度、平均风速等指标划分的,这与气候带的分布相类似,不是跳跃性的,而是过渡性的。舒适度不可能由最不舒适区直接变为最舒适区,中间应依次有不舒适区、一般区和舒适区等过渡性的区域。舒适度分布图,也可以看成是舒适度等值线的分布图,该题只能是对气候舒适度有一个大概的判断,然后根据等值线的分布规律去推断。图中有a区分布的地方是在最北部和山区海拔较高的区域,气温最低,属于“最不舒适”。可以推理,从北到南,a为最不舒适区,e为不舒适区,d为一般区,b为舒适区,c为最舒适区。如图2所示,沿箭头方向舒适度依次出现过渡性的变化,这反映了舒适度分布的过渡性规律,这些结论也是根据等值线分布规律推理得出的。但图中有一些特殊区域,如在东南部地区、甲地附近,舒适区(b)与最不舒适区(a)毗邻,不符合等值线分布和过渡性的规律。因为舒适区与最不舒适区之间应该隔着一般区和不舒适区,但该题的气候舒适度分布图并没有展示出这个细节,这样会极大地干扰学生的思维,造成读图的障碍。

图2

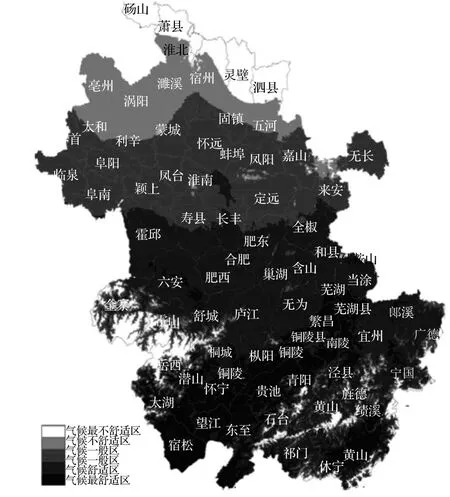

从该题背景材料的原文图(图3)中可以看出,原图采用的是分层设色地图,各划分区域的分布是有过渡性的,即使是东南部和甲区域,也都有非常细致的表示,并且这也是舒适度分布的实际情况。但由于东南部和甲区域是山区,地形变化大,所以舒适度变化比较复杂,在命题时把分层设色图转绘成等值线图时,这些区域的等值线应该比较密集且复杂,但考试题的图中没有进行细致表示,而是作了模糊化处理,仅用线把最不舒适区圈了出来,这恰恰是不应该忽略的问题。

图3

二、地理事物分布的过渡性规律

2013年福建卷6-8题考查气候舒适度的空间分布规律。抛开题目的具体情境,这组题目就是考查地理事物的时间和空间分布规律,判断这类题目的主要方法就是利用地理事物分布的规律,而过渡性是其中重要的规律之一。

许多地理事物分布具有过渡性的特点,主要是因为其影响因素的分布是渐变的。以自然地理事物分布为例,比如,太阳辐射是地理事物分布的重要影响因素之一,从低纬到高纬的变化是渐变的;降水量的变化,由沿海到内陆也是渐变的;由山麓到山顶的气温变化和降水量变化也是渐变的,由此所导致的气候、植被等地理事物分布是渐变的,这样就使得区域之间的变化是具有过渡性的。比如由湿润区到干旱区,之间肯定有半干旱区和半湿润区,而不可能由湿润区直接到干旱区(只要有半干旱区和半湿润区的分类)。由热带气候区到寒带气候区,之间肯定要有亚热带气候区和温带气候区,而不可能由热带气候区直接到寒带气候区。而区域内部也往往不是完全一致。例如,同属某气候区,其内部气温、降水等要素也存在差异。比如从大兴安岭西侧到新疆地区,都属于温带大陆性气候,但其气候特征却有很大差别;植被也从草原——荒漠草原——荒漠依次转变。另外,一些人文地理事物的分布也具有过渡性。如一个地区的地价分布由低价区到高价区是渐变的、过渡性的,不可能最高地价区域与最低地价区毗邻,高级住宅区与低级住宅区背向发展,也是例证。如此案例很多,不再列举。

一些地理事物的时间分布(变化)也具有过渡性,比如一年中气温的变化总体上是渐变的,由此中纬度地区在冬夏之间出现了春、秋等过渡季节。其他要素如降水量的月变化、湿度、生物量的变化也是渐变的,这其中的原因主要是这些地理事物的根本影响因素太阳辐射的时间变化具有极强的过渡性,从而决定了许多地理事物时间分布的过渡性,如气温的年变化、日变化,降水的年变化,直至植被的繁荣与衰败等。

当然,不是所有地理要素的时空分布都是渐变的。比如,从时间上说,地震的发生就具有突变性,年降水量在各月的分布有一定的渐变性,但单次降水则有突变性。从空间上说,行政区之间的界线非常明确,其分布就是突变的,矿产资源的分布也具有突变性。渐变分布的地理事物,也可能有突变的情况,但如果某地理事物的分布发生突变,则肯定是影响其分布的重要因素发生了突变。比如海拔发生突变(陡崖),其两侧的气温、气压、湿度、风速等,将随之发生大的变化。

三、忽略过渡性规律而出现的问题

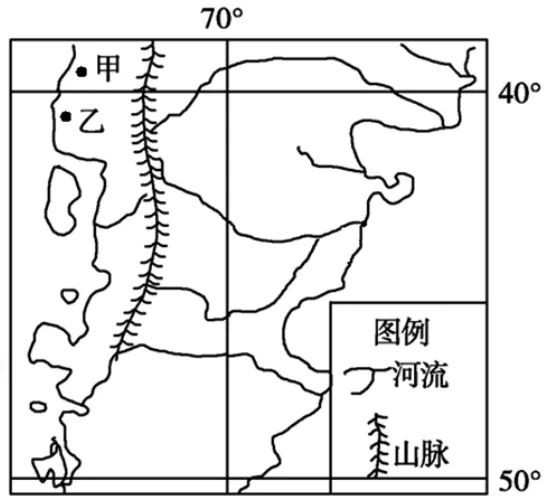

地理要素空间分布的过渡性,也决定了地理界线的模糊性。平时的题目中常见一些错误。例如考查地中海气候的分布,很多题目中,在紧贴40°的地方考查学生对气候类型的判断,如在图4中,考查甲乙两地的气候差异,答案认为甲地属于地中海气候,乙地属于温带海洋性气候,笔者以为不妥。因为在40°附近,气候的实际分布不一定与一般意义上的理论规律相吻合。因为地中海气候“30—40°大陆西岸”的分布范围,本身就是一个大致的表述,并不是精确圈定,这是以地球均质表面为假设条件,主要考虑了太阳辐射、气压带、风带等分布得出的结论,而没有考虑地形甚至洋流等相关因素的影响。在实际环境中,气候分布要复杂得多。如果是理想区域,严格按规律考查尚可,而如果落实到实际区域如南美洲30—40°大陆西岸,让学生判断40°附近某地(尤其是在大比例尺的地图中)的气候类型则不严谨。还有些题目,考查气候资料图与区域图中该气候分布区的对应,往往资料图中显示的是典型的气候资料,在区域图中的点却不是该气候典型的分布区,这样的对应也是不严谨的。

图4

四、结语

综上所述,在地理教学或试题命制时,要遵循地理事物分布规律,尊重地理事物分布的客观事实。当然,地理本身就具备科学的严谨性,我们学习地理的目的,是尊重事实,用地理原理和方法去分析和解释地理现象,解决地理问题,而不能割裂地抽取或编造地理数据去附和所谓的“规律”,更不能为了学习呆板的“规律”,而致使学生错误地认识地理现象和运用地理原理。

参考资料:

[1] 王胜等.近50年安徽省气候舒适度变化特征及区划研究[J].地理科学进展,2012(1).