《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》商榷

蔡鑫泉

《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》商榷

蔡鑫泉

《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》对制墨用麝做了肯定论述。然而明清两朝制墨家反复论证,松烟墨自有香气,好的油烟墨也有一定的香气;“古无用麝入墨之事”,墨方中用麝乃“后人伪托耳”;“如欲略从时尚,可于入盒时用之,亦不必太多”。麝香的中药物属性,也决定了它不宜作为和烟制剂的添加剂。文章制墨用麝的主要结论似可商榷。文章在诗史互证等方面也略有瑕疵。

元代 墨 《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》 商榷

《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》认为,“元代以后则以龙脑香(冰片)、麝香为香料,以桐烟为主料”;“麋角胶得到了广泛的使用”;等等a林欢《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》,南京大学元史研究室/民族与边疆研究中心主办、刘迎胜主编《元史及民族与边疆研究集刊》第24辑,上海古籍出版社,2012年。 林欢《明代“龙香”御墨》,《文物天地》2010年第10期。。这些结论与古墨文献中关于制墨用麝香、制胶用麋角的论述有所不符。此外,在诗文史传互证等方面也有一些可商榷之处。此文与作者稍前发表的《明代“龙香御墨”赏析》b林欢(署名林木森)《明代“龙香”御墨赏析》,《艺术市场》2007年第6、7期。、《明代“龙香御墨”》c林欢《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》,南京大学元史研究室/民族与边疆研究中心主办、刘迎胜主编《元史及民族与边疆研究集刊》第24辑,上海古籍出版社,2012年。 林欢《明代“龙香”御墨》,《文物天地》2010年第10期。,尤其是《“龙香”墨考》有着明显关系d林欢《“龙香”墨考》,《中国国家博物馆馆刊》2012年第3期。。正如作者所说,此课题“对于了解中国古代制墨工艺的选料、徽墨的流传与使用等问题有一定的参考作用”,特撰此文与作者商榷。

一

《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》称龙香墨配方技术在元代的重大转变之二,是“龙香等香料的使用,完全继承了宋代以来制墨配方的精华”,龙香剂“依然与宋代成分相似,为冰片与麝香的结合”。下文论证中仅宋絅《赠墨工魏元德》“煤麝捣鱼胞”句提到麝香,其余的“芳香袭左右、香出豹囊韬”仅仅是诗人的喻意。仅根据这一点材料就得出结论有简单化之嫌。

论述中也提到沈继孙《墨法集要·用药》,作为“制墨用麝”的“证据”。让我们也来看看沈继孙等人的论述。

何蘧《春渚纪墨·烟香自有龙麝气》:“西洛王迪,隐君子也。其墨法止用远烟、鹿胶二物,铣泽出陈瞻之右。文路公尝从迪求墨,久之持烟一奁见。公且请以指按烟,指起烟亦随起,曰此烟之最轻远者。乃抄烟以汤瀹,起辑公对啜,云当自有龙麝气,真烟香也。凡

墨入龙麝,香夺烟香而引蒸湿,反为墨病,俗子不知也。”a桑行之等《说墨》,上海科技教育出版社,1994年,第24页。同上,第1114页。同上,第21页。陈瞻、王迪,宋著名制墨家。何蘧,亦宋代人,颇有才学,一生未仕,着力于搜集趣闻,著有《春渚纪闻》一书,《春渚纪墨》为其中一章。虽然篇幅不大,但由于大多为作者亲身经历、耳濡目染,令古墨爱好者倍感亲切可信。“烟香自有龙麝气”者,经常为著作家引用。

方瑞生《墨海·玄鲭录·霏屑一》:“徂徕珠子煤自然有龙麝气。以水调匀一刀圭服,能已鬲气,除痰饮。专用此一味,阿胶和之捣数万杵,即为妙墨,不俟余法也。陈公弼在汶上作此墨,谓之黑龙髓。”b桑行之等《说墨》,第997页。《墨海·广说合》:“三衢蔡瑫谓,徂徕珠子煤自然有龙麝气,墨若无资他物者。”c桑行之等《说墨》,上海科技教育出版社,1994年,第24页。同上,第1114页。同上,第21页。“不俟余法”,与“若无资他物者”同也。松烟墨有一种与生俱来之香,是大自然的恩赐。

《墨海·审余七》:“桐烟中半投漆汁,火不能燿。渐减而投以三分之一,荧然星灿,耿然珠圆,焰不四灼,而烟轻如碧天颢彩,始在有无之间。继微拂而徐积之,尽一石仅得烟十数两。和剂既成,不借色于金珠而清光溢目,不借馥于龙麝而幽韵袭人。(朱兰嵎)”d同上,第1025页。由此可见,用桐与漆混合制得的烟和剂而成的墨,也可以“不借馥于龙麝而幽韵袭人”。

墨的香气与烟料有关,与工艺有关。为了增加香气,想出了添加香料的方法。况且,制墨以各种动物胶做粘合剂,需要适当添加防腐剂。

李伯扬《墨谱·叙药》:“……甘松,藿香,零陵香,白檀,丁香,龙脑,麝香。(原注:碎胶煤气。欧阳通每书,其墨必古松之烟,末以麝香方下笔)”e桑行之等《说墨》,上海科技教育出版社,1994年,第24页。同上,第1114页。同上,第21页。

晁贯之《墨经·药》:“凡墨,药尚矣。魏韦仲将用真珠、麝香二物。后魏贾思勰用梣木、鸡白、真珠、麝香四物。唐王君德用醋石榴皮水、犀角屑、麝香三物。王又法:梣木皮、皂角、胆矾、马鞭草四物。李庭珪用藤黄、犀角、真珠、巴豆等十二物。今兖人不用药。为贵其说,曰正如白面清面,又如茶之不可杂以外料。亦自有理,然不及用药者良。”f同上,第31页。

沈继孙《墨法集要·用药》:“用药之法非惟增光、助色、取香而已,意在经久,使胶力不败,墨色不退,坚如犀石,莹泽丰腴,腻理可爱,此古人用药之妙也。药有损有益,须知其由。且如绿矾、青黛作败,麝香、鸡子青引湿,榴皮、藤黄减黑,秦皮书色不脱,乌头胶力不隳,紫草、苏木、紫矿、银朱、金箔助色发艳,俗呼艳为云头。鱼胶增黑,多则胶笔锋;牛胶多亦然,又无云头,色少黑。鱼胶、牛胶皆陈久者好。有用群队香药以解胶煤气者,但欲其香,不知为病损色。且上甑一蒸之后,香气全无,用之何益。惟入蔷薇露者,其香经久不歇。其次则丸擀之时旋入脑麝。天气冷时隔宿浸药,暖时当日五更浸药。皆浸至辰巳间,带药入锅,煮至浓稠,绢滤去柤碇清,逼去浓脚。用之先以胶烊开,次下研细杏仁,搅匀,细绢抆去柤脚,入前净药汁内,重汤煮化,搜烟造黑,阴干,试之无泛沫不腻。药有当研为细末,旋和入剂中者,脑麝、朱砂、藤黄、螺青、金箔之类也。然欲墨之黑,一须烟淳,二须胶好而减用,三须万杵不厌。此不易之法,不可全借乎药也。”g同上,第49页。

随着生产技术发展、物质丰富,社会上会产生奢靡之风,追求享受,食物、服饰、化妆品莫不如此,墨也是这样。麝香乃香料之王,香气郁烈持久。于是,有人试图制墨时添加麝香。

传说魏韦仲将已在墨中用麝香。苏易简《文房四谱·墨谱四》:“韦仲将墨法曰,今之墨法,以好醇松烟干捣,以细绢蓰于缸中,蓰去草芥。此物至轻,不宜露蓰,虑飞散也。烟一斤,以上好胶五两,浸梣皮汁中,即江南石檀木皮也。其皮入水绿色,又解胶,并益墨色。可下去黄鸡子白五枚,以真珠一两,麝香一两,皆别治细蓰,都合调下铁臼中,宁刚不宜泽。捣三万杵,多亦善。不得过二月九月。”a桑行之等《说墨》,第35页。 同上,第331页。

《墨海卷三·说墨合·广说合》:“仲将和墨,用好醇松烟,捣讫密室中。细绢筛极细烟一斤于墹内。以好胶五两浸梣皮汁中,下鸡子白五颗,朱砂一两,麝香一两,别治细筛,都合调下铁臼中,宁刚不宜柔。捣三万杵,多多益善。朱砂,旧墨苑作真酥。按《本草》,丹朱作墨名真珠。陶隐居云,真珠即今朱砂也。”b同上,第1113页。

后来的制墨家在自己的制墨实践中,验证前人用麝的传说,并得出了自己的体会。上面所引晁贯之《墨经·药》、沈继孙《墨法集要·用药》中已见端倪,另有更详细的论述。

李本宁《潘膺祉墨评·潘方凯墨评三》:“《仇池笔记》:真松煤远烟自有麝香气。胜达苏浩然辈,研墨水数合,弄笔之余,啜饮之,非若今之用香也。韦仲将墨方有胶、有珠、有麝,后人伪托耳。……余尝问方凯,或云和墨用麝,欲其香反损于墨,不若并藏以薰之。潘谷墨香彻肌骨,久之不改。陈惟达墨一箧十年,麝气不入,但自作松香。盖陈墨肤理坚密,不受外薰;潘墨外臻美而中踈,信乎?方凯曰不然,踈那得久。又问,虞文靖云油烟易松烟姿媚而不深重,朱万初纯用松烟,见真定刘法造墨法于石刻中,覃思得之,或云以松脂为炬取烟,或云豕膏美于松烟,信乎?方凯笑而不答,徐曰神而明之,存乎其人。”c桑行之等《说墨》,第35页。 同上,第331页。

《墨志·和制第五》:“李唐卿,嘉祐中以书待诏者也。喜墨,尝曰和墨用麝欲其香,有损于墨而墨亦不能香,不若并藏以熏之。潘谷之墨香彻肌骨,磨研至尽而香不衰。陈惟达(一作“进”)之墨一箧十年而麝气不入,但自作松香,盖陈墨肤理坚密不受外熏,潘墨外虽美而中疏耳。”d同上,第93页。

谢崧岱《论墨绝句诗·论入麝》:“只道飞花落砚台,那知香自暗中来。张君误尽临池客,不识龙媒识麝媒。《五杂俎》云,用珠自李廷珪始,用脑麝金箔自张遇始。宋徽宗以苏合油搜烟为墨,杂以百宝。至金意宗(疑为金章宗),购之每两直黄金一斤。夫墨苟适用,借金珠何为?淫巧奢靡,此为甚矣。今程方二家墨,上者亦须白金一斤易墨三斤,闻亦有珍珠麝香云。以为观美,则外视未必佳;以为适用,则亦无以甚异也,此又余之所不解也。(原注:或谓太白诗有兰麝凝珍墨之语,则唐已用麝,自又不自遇始矣。)入麝香者,不过欲眩其目先眩其鼻耳,墨之佳否何尝在此?品题者鼻先于目,必非知音。以香分优劣,岂不知入麝之极易耶,亦可谓不达于理矣。墨有片麝,入纸较深,无则较浅,则考试墨断不宜

矣。欲用之,入盒后略入少许亦可,究无甚谓也。”a桑行之等《说墨》,第373页。 同上,第1112页。 同上,第59页。

谢崧岱《南学制墨札记·入麝》:“墨以黑为本,故于文从黑,其余皆虚文也。古无用麝入墨之事。自宋张遇始用麝入墨,后世遂不免以此为品题。其实墨之佳否,何尝在此?如欲略从时尚,可于入盒时用之,亦不必太多。(原注:其实冰片等香足矣,不必用麝,多费而实无益)”b同上,第65页。

方瑞生《墨海卷三·说墨合唱·广说合》:“纯烟三斤置臼内,用香汤溶拣胶二斤和之。再用猪胆汁四五具,乘热急揉成剂,入甑中蒸透,复入臼内椿五百杵。如剂干硬,复蒸复椿。如是三四次,前后千杵,古人谓之千杵膏。分作小剂,用布蘸热汤裹剂,置之甑内余气上蒸,用铁槌木砧熟捣,色若乌金纸样,就案。入金箔二帖,龙脑一分,麝香五厘,以油擦手,搏光可照人,方印成锭,置之无风静室。古人多用灰地,以定胶性。”c桑行之等《说墨》,第373页。 同上,第1112页。 同上,第59页。

《墨海图卷一·古墨束》之《仲将古法墨赞》云:“萧子良云仲将之墨一点如漆,穷神灵尽思,妙不可追。其墨方有珠有麝,议者疑为后人伪托。”d同上,第1036页。

这些述说和而不同,纷而不乱,足令人感叹为行家里手的高论。经过宋至清数代制墨家反复验证,“古无用麝入墨之事”,墨方用麝乃“后人伪托耳”;“如欲略从时尚,可于入盒时用之,亦不必太多”。《内务府墨作则例》,做独草墨一料得烟子一百八十两,用麝香五两;做三草墨一料烟子一百八十两,用麝香三两e桑行之等《说墨》,第373页。 同上,第1112页。 同上,第59页。。清代皇家制墨用麝香的比例低于数百年前的韦仲将,而与上述方瑞生《墨海卷三·说墨合唱·广说合》和剂蒸捣后用麝比例相仿,说明只是为了“略从时尚”而“于入盒时用之”,因而“不必太多”。不同时代多位制墨家、鉴赏家结论大致相同,应该令人可信。“张君误尽临池客,不识龙媒识麝媒”,真是害人不浅。误人的不是张遇,而是讹载“用脑麝金箔自张遇始”的《五杂俎》等。

现代中药科技的发展,使人们更清楚地认识了麝香的中药属性,也有助于认清“和剂入麝”的局限性。麝香是麝的腺囊分泌物,别名脐香、麝脐香等,化学成份主要为麝香酮。加工炮制方法是温水浸润香囊,割开后除去皮毛内膜杂质,同时取麝香仁研细。为了避免遇热香气迅速挥发而失效,麝香提取炮制都是冷加工,应用也都为常温入药f冉先德主编《中华药海》,东方出版社,2010年,第1555页。。和剂后要经过蒸杵,因而蒸杵之前用麝香与麝香中药属性相违。“上甑一蒸之后,香气全无,用之何益也”。制墨和剂用麝乃“后人伪托耳”云者,诚非杯弓之虑也。

二

《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》称龙香墨配方技术在元代的重大转变之三,是“在用胶方面有自己的特点,特别是麋角胶、鱼胶得到了广泛的使用”。但论证同样略有欠缺。

文中也承认沈继孙《墨法集要·溶胶》主要用牛皮胶,但认为只是“特例”,依据似乎仅仅是倪瓒的一句诗“麋角胶清莹玄玉”。沈继孙与倪瓒,一个是态度严谨、非身历手试而不足凭也的制墨家,一个是才华横溢、思绪勃发的书画家。《吕氏春秋》:“疑似之迹,不可不察。察之必与其人也。舜为御,尧为左,禹为右,入于泽而问牧童,入于水而问渔师,奚故也?其知之审也。”谚云问水于渔,问路于樵。讨论书画,自然应该优先听取倪瓒的意见。但讨论制墨工艺,毫无疑问应该优先听取沈继孙等制墨家的意见。

明代万历年间著名制墨家潘方凯《潘膺祉墨评·如韦馆直说》:“用牛之革及麋之角而制之之法难工。不工,虽麟凤龟龙无所用,其罔世以盗名。”a桑行之等《说墨》,第343页。 同上,第955、968页。同上,第92页。

顾起元《潘方凯墨序》:胶“吾取诸阿与广。用牛之革及麋之角而制之之法难工;不工,虽麟凤龟龙无所用”b同上,第335页。。汪伯玉《非烟铭》:“清则豨也膏,轻则麋也角。玄德非馨,太冲惟漠。”汪伯玉又有《函翁铭》:“墨者良于烬,进之则良于胶。近世两者无良,独以芳泽相媚,末矣。台尝授于鲁法,于鲁负俗而力倡之。烬以豨膏,胶以麋角,并求独至芳泽无加犹之佛土青莲,耻与众芳为伍。具法眼者,当自辨之。”c桑行之等《说墨》,第343页。 同上,第955、968页。同上,第92页。邢侗《墨谈》:“今歙制墨铭云尔,□不深知墨法,第以臆测,恐豨膏不能取汁清,想以粙胜尔。粙胜非墨所繇得,贵也。鹿角作胶,从来称尚。何渠不辨,此乃辨豨膏抑亦宰夫多于捕鹿之人耶?言之可资嗢噱。”d同上,第810页。麻三衡《墨志》论治胶:“夫鹿胶古墨家最良,而今之用益寡,何邪?好奇者至染指豨膏,豨膏不知从何作始。然腻而无焰,毋亦宰夫多于猎徒故耳?吾在金陵,王于凡赠余自制鹿胶墨,最黝泽夺目,岂独得古法与?不务出此而畏苟难则以东粤牛胶质明莹煎,隔岁者为良已。”e桑行之等《说墨》,第343页。 同上,第955、968页。同上,第92页。受了人家的赠予还要直言不讳质疑鹿胶,麻三衡性情可谓直率。

众多制墨家对麋角制胶的论述,是一句“麋角胶清莹玄玉”的讽喻所难以否定的。

三

在制墨用麝、制胶用麋角上,《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》一再发生偏误,不是简单的经验问题,而是对诗文史传互证的治史方法理解略有片面使然。由题目可知,“诗”成了论证主要资料的来源和手段,但实际应用上与诗文史传互证的要旨尚有距离,与诗与文物结合的论证方法尚有一定距离。

诗词离不开“比、兴、风、雅”,其中“风”有一定史料价值。近代历史研究开创了诗文史传互证的新方法,并颇有建树。据统计,成果中史传笺证诗文的多于诗证史。诗文史传互证成果突出的陈寅恪先生,以诗证史时坚持诗文“与史传互证”f许冠三《新史学九十年》,岳麓书社,2003年,第274~279页。。《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》引用了许多诗词作为佐证,但使用略有片面,对“诗文与史传相参”、诗文“与史传互证”则较少涉及。

四

顾名思义,《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》讨论的是元代时期的事情,但文章的结论前面说到唐宋,后面论及明清,大大超出了文章界定的范围,给人以唐突之感。这些“结论”似曾相识:原来我们大致在《龙香墨考》一文的结论中已经看到了。两篇时间段不同、论题不完全相同的论文结论有许多相似之处,令人疑惑。

五

吴人沈继孙,生于元而成于明。沈继孙自己为《墨法集要》作序,署款“洪武戊寅春日吴门沈继孙序”。许多典籍都将《墨法集要》视为明著。《中国历史名人辞典·凡例》:“凡朝代更替时代的历史人物一般列入下一朝代之处。”a南京大学历史系《中国历史名人辞典》编写组《中国历史名人辞典》,江西人民出版社,1982年。身处元明之交的沈继孙,活动的最主要时期应该在明代,取得的成果也主要在明代,理当归入明代。《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》将《墨法集要》称之为“元著”,比较勉强。

六

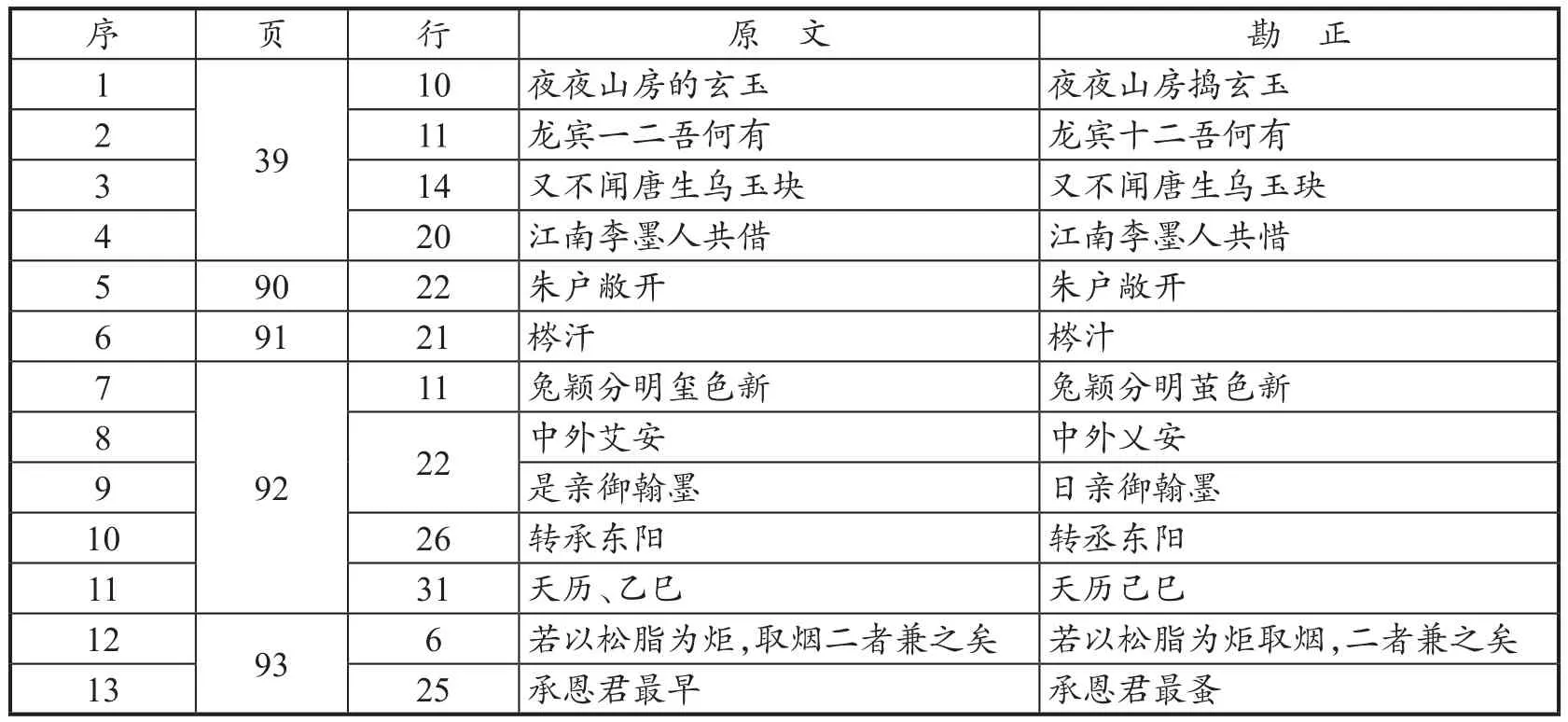

松烟墨自有龙香气味,好的油烟墨也有一定香气。制墨中添加防腐药物时,也兼顾到香气。经过宋至清数代制墨家反复验证,“古无用麝入墨之事”,墨方用麝乃“后人伪托耳”;“如欲略从时尚,可于入盒时用之亦不必太多”。《墨法集要》、《论墨绝句》等所总结的经验教训,应该可信。麝香的中药属性,决定了它作为和烟制剂的添加物的局限性。从制墨用麝香的角度说,《从诗看“龙香”墨在元代的新发展》的主要论点似可商榷。此外,关于元代广泛使用麋角制胶的结论也或可商榷,在诗文史传互证的治史方法上存在较大偏差,引证资料疏于校对,参见附录勘误表。

附录:勘误表

(本文作者为上海市退休高级工程师,现上海市新学科学会会员)

Discussion on 〈Development of Longxiang Ink-Sticks production in the Yuan Poetry〉

cai Xinquan,Shanghainew Subject Society

The masters of ink-stick made of Mingand Qing Dynasty hadProofed overand overagain,that ink-sticks made byPine smoke have fragrant smell,and ink-sticks made by oil smoke have fragrant smell too,and musk hadnot been made in ink-stick made formerly,and thePrescription of ink-sticks made includes muskare false,and may beapplieda little of musk in thePackage of them.The chinese traditional medicalProperty of musk is decided that musk isnot favorable to the technology of ink-sticksProcess.The Proof of utilization of musk had been made by 〈Development of Longxiang Ink-SticksProduction in the YuanPoetry〉.But the main conclusion of thearticle would benot correct.and thereare some unfavorable in theapplication ofallusion of eachProof ofPoemand historical materials.

Yuan Dynasty;ink-stick;〈Development of Longxiang Ink-Sticks Production in the YuanPoetry〉;Discussion