小麦品种浚2016超高产栽培模式探索

李秀民, 李保峰, 郭智萍

(河南省鹤壁市农业科学院,河南鹤壁 458031)

浚2016系河南浚原种业有限公司于2001年用豫麦52号、郑麦9023、周麦13号为亲本经复合杂交选育而成的高产稳产、大穗抗倒的小麦新品种,2011年5月通过河南省农作物品种审定委员会审定(审定编号:豫审麦2011004)[1]。为进一步挖掘浚2016丰产潜力,充分发挥该品种的增产作用,笔者于2011~2012年度通过小区试验、高产攻关和总结群众高产典型相结合的方法,探索总结了一套浚2016产量9 750 kg/hm2栽培技术。

1 浚2016产量9 750 kg/hm2栽培技术路线的确立

1.1浚2016参加试验的产量表现及其产量构成的特点

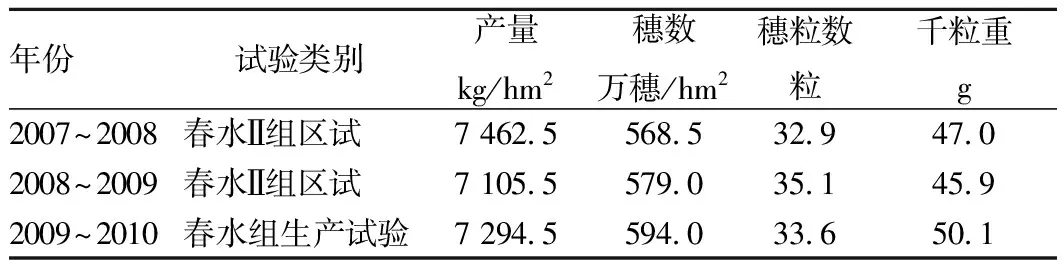

1.1.1产量表现。从表1可以看出,2007~2008年度参加河南省小麦春水Ⅱ组区域试验,平均产量7 462.5 kg/hm2,比对照种偃展4110增产2.58%,居13个品种第4位。2008~2009年度参加河南省小麦春水Ⅱ组区域试验,平均产量7 105.5 kg/hm2,比对照种偃展4110增产4.10%,增产显著,居13个品种第7位。 2年区域试验平均产量7 282.5 kg/hm2,平均比对照偃展4110增产3.34%,增产率62%。 2009~2010年度参加河南省小麦春水组生产试验,平均产量7 294.5 kg/hm2,比对照种偃展4110增产7.0%,居7个品种第3位,增产率100%。

表1 浚2016产量及产量构成因素

1.1.2产量构成表现。从表1可以看出,浚2016分蘖成穗率中等,成穗数较少,穗粒数较多,千粒重高。为进一步挖掘浚2016的丰产潜力,加快推广速度,2012年开展了浚2016高产攻关,同步进行超高产栽培条件下的施肥、播量、播期等小区试验。据试验结果统计,浚2016产量9 750 kg/hm2的产量结构为:有效穗数600万~630万穗/hm2,穗粒数37.5~38.5粒,千粒重46.5~50.0 g。

1.2浚2016产量9750kg/hm2栽培技术路线实现小麦超高产因品种特性、自然条件、生产水平、生产条件的不同而采用不同的技术路线途径[2-3]。根据浚2016的品种特点和高产攻关结果,浚2016高产栽培的技术路线:适期足墒播种,适当增加播种量,增加冬前大分蘖,使冬前分蘖数接近高峰值,提高单位面积成穗数;早春促控结合,以控为主,减少春季分蘖,降低养分消耗,攻大穗;后期保障灌浆,增加粒重,建立高质量群体,实现高产目标。浚2016高产栽培的群体结构是:基本苗300万~375万/hm2,冬前群体数1 275万~1 350万/hm2,拔节期最高群体数1 650万~1 800 万/hm2,成熟期穗数600万~650万穗/hm2,穗粒数35~38粒,千粒重48~50 g。

2 实现浚2016产量9 750 kg/hm2主要技术措施

2.1播种技术在河南范围内浚2016适宜播期黄河以北10月5~15日、黄河以南10月15~20日为宜。播种量基本苗控制在240万~300万/hm2,一般播量180~225 kg/hm2。 播种方式采用精播耧或播种机播种,行距 20 cm等行距或15 cm×25 cm宽窄行种植。

2.2施肥与整地技术施肥要求秸秆还田,增施有机肥,有机无机配合;氮、磷、钾肥依据产量定施肥总量,合理分配氮肥基追比例。产量在9 750 kg/hm2以上麦田施纯氮(N)250~300 kg/hm2,磷肥(P2O5)150~225 kg/hm2,钾肥(K2O)80~150 kg/hm2。施肥方法是:将全部有机肥、磷和钾肥及50%~60%的氮肥作底肥,第2年春季小麦拔节期后再追施剩余的40%~50%氮肥。整地要深耕,耕深25 cm以上,耕后机耙2~3遍,达到上虚下实,地表平整。

2.3春季管理技术

2.3.1早春中耕,增温提墒,促苗生长。在麦田墒情充足的情况下,早春要进行浅中耕,以达到增温保墒、破除板结、消灭杂草、促苗早发快长的目的,同时能控制小麦旺长,减少无效分蘖,预防小麦倒伏。

2.3.2因苗制宜,科学追肥和浇水。对于壮苗麦田,应控促结合,以提高分蘖成穗率、促穗大粒多为重点,按照“前氮后移”的技术要求,在小麦拔节后(4月初)追肥浇水,追施尿素180~225 kg/hm2。对弱苗麦田,以促弱转壮为重点,春季追肥应分两次进行:第1次在返青期追肥浇水,施用75~100 kg/hm2尿素,促进春季分蘖,巩固冬前分蘖,以增加单位面积穗数;第2次在拔节中后期施肥浇水,施用150 kg/hm2左右的尿素,以提高穗粒数。

2.4孕穗至成熟期管理技术在孕穗期到子粒灌浆初期浇好灌浆水,同时叶面喷洒磷酸二氢钾,以预防干热风和延缓叶片衰老,增加粒重,提高品质。灌浆期是多种病虫重发、叠发的为害高峰期,要作到杀虫剂、杀菌剂混合施药,一喷多防,重点防治小麦白粉病、赤霉病、条锈病、叶枯病、穗蚜等。

[1] 孙希增,郭智萍.高产稳产大穗抗倒小麦新品种浚2016的选育及栽培技术[J].农业科技通讯,2011(9):118-119.

[2] 田伟,郭振升,张慎举,等.郑麦7698超高产栽培技术路线的探索与实践[J].河南农业科学,2012,41(8):46-48.

[3] 韩勇,薛鑫,董军红.豫北地区冬小麦栽培技术[J].农业科技通讯,2012(9):158-159.