城市化与产业结构协调发展研究

——以青海省为例

孙立霞

(青海大学财经学院,青海西宁 810000)

区域经济发展是在区域经济增长的基础之上并伴随着区域结构的优化演进。区域结构的演进包括两方面:一是产业结构的高度化;二是空间结构的高级化。空间结构的高级化是以城市化为核心的资源要素的空间重构。城市化过程就是农业活动逐步向非农业活动转化和产业结构升级的过程[1]。产业结构的调整与优化离不开城市化的支撑,而产业结构的有序演变必然带来城市化进程的加快。因此,产业结构的演进必须要与城市化进程协调一致,共同发展。这种协调发展有利于资源要素的优化配置,有利于带动整个社会经济结构的优化升级,从而促进社会经济的持续、稳定和健康发展。2013年中央经济工作会议将城市化发展与经济和产业布局相结合,提出了两者共同发展的目标,明确指出各层次的城市和小城市等要科学布局,城市化的发展要与当地的经济发展方向相一致,与产业分布相结合,在当地的资源条件上合理发展[2]。青海省地处青藏高原,其独特的自然地理环境、生态经济条件使得大部分地区是禁止开发区和限制开发区,决定了该区域城市化发展与产业结构调整的独特性。

1 研究方法与数据来源

1.1城市化与产业结构协调度指标体系借鉴已有的协调度综合评价体系成果[3],遵循全面性、动态性、可操作性3个原则选取相应,构建了评价指标体系[4]。首先,从城市化概念内涵出发,归纳为人口城市化、经济城市化和生活城市化3个方面,以此构建城市化发展的指标体系。其中,人口城市化主要通过市镇人口比重、非农业人口比重指标来衡量;经济城市化主要采用人均GDP、第二产业增加值比重、第三产业增加值比重、人均固定资产投资和人均工业总产值指标来衡量;最后,通过每万人拥有卫生机构技术人员数、每万人拥有大学生数(含中等职业教育人数)、人均消费品零售额和人均邮电业务量4个指标来反映生活城市化。其次,产业结构演进子系统,从三次产业产值结构和三次产业就业结构两方面来构建,即三次产业产值占GDP的比重和三次产业就业人数占总就业人数的比重。

1.2熵值法权重是指权衡被评价体系中各个因素重要性程度的量值,在综合指标体系的测度中,确定指标权重的方法有主观赋权法和客观赋权法。主观赋权法是根据评价者主观上对各指标的重视程度来决定权重的方法,客观赋权法是根据各指标所提供的信息量来决定指标的权重。该研究采用熵值法确定权重,以消除主观赋权的人为因素。具体步骤如下:

(1)数据标准化处理。由于各指标的量纲、数量级均有差异,所以为消除因量纲不同对评价结果的影响,需要对各指标进行标准化处理,计算公式如下[4]:

(2)计算第j项指标下第i年份指标值的比重yij。公式为:

(3)计算第j指标的熵值:

式中,ej为第j指标的熵值;m为指标个数。

(4)计算权重。相应指标权重wj计算公式如下:

1.3数据来源主要选取青海省1990~2012年的17个指标数据作为样本,所用数据来源于1991-2013年《青海统计年鉴》,部分数据是整理计算后的结果。

2 青海省城市化与产业结构协调发展实证分析

2.1权重计算根据熵值法的计算步骤,对1990~2012年17项指标进行整理,计算出相应值,以分析青海省城市化与产业结构演进过程,权重计算结果见表1。从指标的权重排序看,前几位分别是:万人拥有大学生人数、非农业人口占总人口比重、人均工业产值、人均社会固定投资额、人均邮电业务总量等指标,说明在这一时期,城市化的进程快于产业结构的调整为其主要特征,产业结构中第三产业产值占GDP比重、第二产业就业人员占总就业人员比重、第三产业就业人员占总就业人员比重等指标权重较小,说明在综合测度指标中影响较小。

表1 青海省城市化与产业结构协调发展指标权重

2.2青海省城市化与产业结构协调发展综合评价分析各指标综合发展水平计算公式如下:

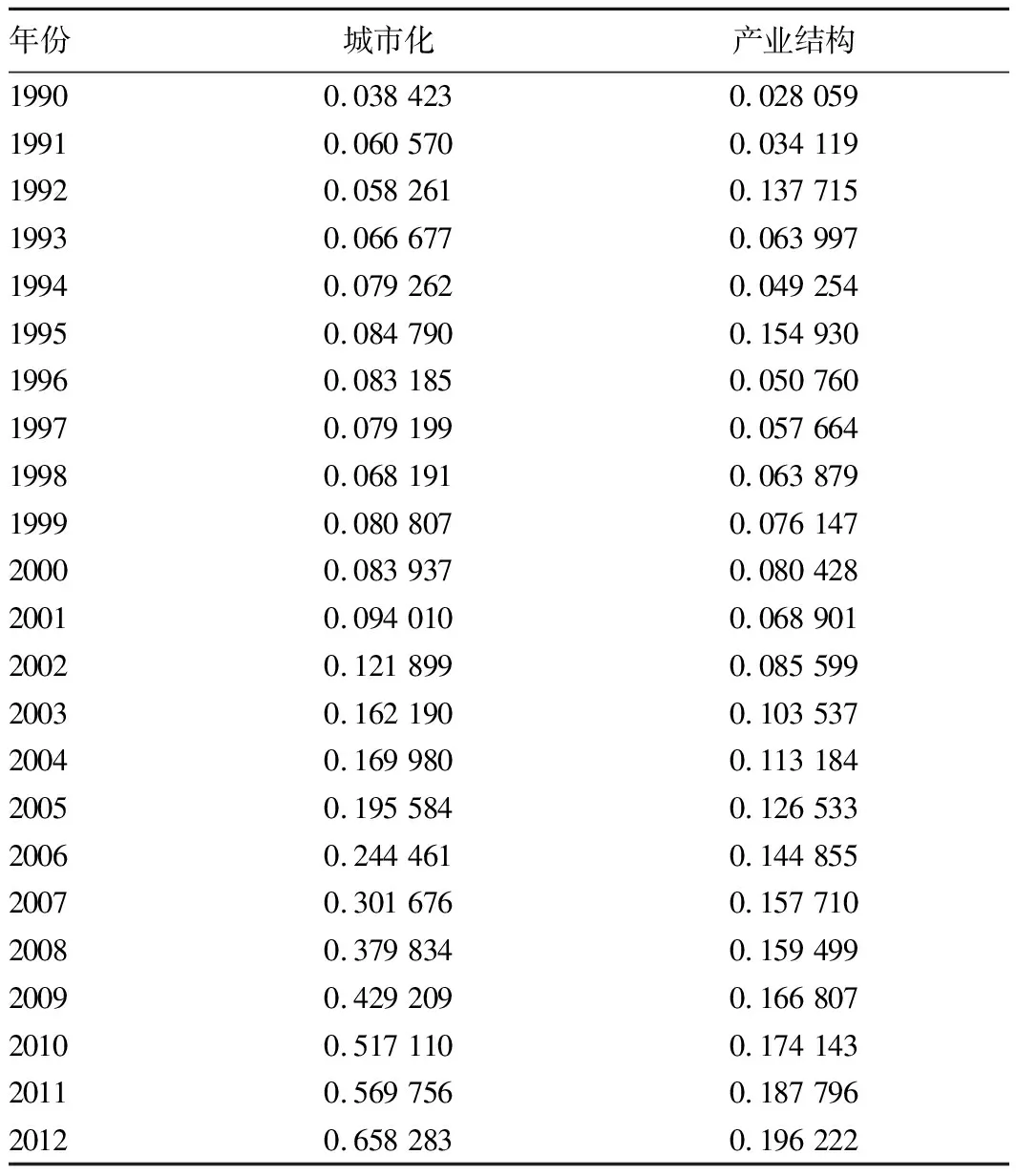

据此公式,计算得到1990~2012年青海省城市化与产业结构综合发展水平(表2)。

从表2可以看出,青海省城市化子系统发展水平明显处于逐年上升趋势,1990~2012年城市化综合发展水平,年均增长2.695%,自2002年以来呈快速增长态势。青海省产业结构发展水平却在长时期内保持较低、平稳的增长速度,年均仅增长0.731%。2000年以前城市化与产业结构综合发展水平大致相当,而自2000年后,随着青海省城市化进程的加快,城市化发展水平呈现高速增长态势,远高于产业结构的发展水平。产业结构越来越滞后于城市化发展,两者之间呈背离趋势。

表2 1990~2012年青海省城市化与产业结构综合发展水平

2.3青海省城市化与产业结构的协调发展水平计算所谓协调发展水平是指度量系统或系统内部要素之间在发展过程中彼此和谐一致的程度,体现了系统由无序走向有序的趋势,是协调状况好坏程度的定量指标。

T=αf(x)+βg(y)

式中,f(x)代表城市化综合评价值;g(y)代表产业结构综合评价值;Cxy代表城市化与产业结构的协调度;k代表调节系数;T为综合评价指数;α、β为待定系数,因为城市化与产业结构同等重要,所以α、β均取0.5;D为协调系数。

协调发展水平等级划分及其标准见表3。

为了进一步了解青海省城市化和产业结构近些年的相互协调性,依据协调发展水平计算模型,对1990~2012年两者的协调水平进行了计算(表4)。

表3 协调发展水平等级划分及其标准

从动态趋势看,青海省城市化与产业结构协调发展水平较低,二者处于失调的状态。但同时也看出协调发展水平逐年得到提高,但是自2008年以来协调发展水平不升反降,说明青海省在加速城市化的同时,产业结构滞后于城市化的发展。城市化对于产业结构的调整并没有太大的促进作用,城市化发展和产业结构的发展之间并不存在太大的互动关系。

表4 青海省城市化与产业结构协调发展水平

2.4城市化与产业结构不协调的原因

2.4.1工业化对城市化的弱带动性。工业化促进城市化发展必须具备一定的前提条件,即随着工业化水平的不断提高,能带来产业结构的递次演进,随着产业结构的不断被优化实现地区产业规模化与专业化的充分发展,从而鼓励更多的人参与其中。而青海省的优势产业主要集中在资源性产业和能源产业,这类产业具有较强的就业“排斥性”[5],导致第二产业在区域经济发展中带动性较低,对城市化发展的推动力较低,因此,应该注重劳动密集型与本地优势相结合的产业发展。

2.4.2第三产业发展缓慢,缺乏城市化发展的后续动力。在城市化的进程中,通过企业和人口的积聚,带动第三产业迅速发展,为工业化提供更好的服务。然而,该区域传统服务业占第三产业生产总值的较大比重,为生活服务的市场呈现出较为发达的状态;现代服务业则仅占青海第三产业生产总值的较小部分,从而为生产服务的部门呈现不发达的状态,智力型、科技型服务业尚处起步阶段,农村中的富余劳动力进入城市,就业面临一定困难,缺乏城市化发展的后续动力。

3 结论

(1)青海省城市化与产业结构发展的协调性随时间序列呈现缓慢的上升趋势。目前城市化与产业结构发展失调从而制约了青海省区域经济的发展。

(2)从城市化与产业结构综合发展指数来看,青海省城市化与产业结构的不协调主要在于产业结构发展滞后于城市化的进程。如果不加大力度促进城市化与产业结构的协调发展,那么,两者之间的缺口将进一步扩大,其结果必然导致青海省城市化进程与产业结构调整的恶性循环。

(3)工业化对城市化的弱带动性以及第三产业发展缓慢是青海省产业结构与城市化发展不协调的原因,这将不利于资源要素的优化配置,不利于带动整个社会经济结构的优化升级,从而不利于区域社会经济的持续、稳定和健康发展。今后必须加强二者的协调发展,在加速城市化的同时必须注重提升城市化的内涵,走新型城市化道路。

[1] 魏后凯.现代区域经济学[M].北京:经济管理出版社,2011.

[2] 韩雪.山东省城镇化发展与产业结构演变的互动关系研究[D].济南:山东大学,2013.

[3] 王军生,张晓棠,宋元梁.城市化与产业结构协调发展水平研究——以陕西省为例的实证分析[J].经济管理,2005(22):81,89.

[4]王维国.协调发展的理论与方法研究[M].北京:中国财政经济出版社,2000.

[5] 刘同德.青藏高原区域可持续发展研究[M].北京:中国经济出版社,2010.