从结构性失衡到均衡*——我国城镇化发展的现实状况与未来趋势

朱 金 赵 民

1 绪言

我国实行改革开放政策以来,随着经济的快速发展,城镇化也逐步进入了快车道。至2011年,我国城镇化率达到51.3%,城镇人口首次在统计意义上超过了农村人口。与此同时,城镇化问题也引起了各方关注,出现了诸多研究及观点。其中,较有影响的观点是将城镇化理解为一种政策工具,可用以“拉动经济增长”和“扩大内需”。如有学者提出,中国传统经济增长的动力正在消失,应借助城镇化创造中国经济增长新动力,中国的城镇化率在2030年应达到90%[1];还有学者甚至提出应改革干部考核机制,将地区的城镇化率作为重要考核指标,推进地区城镇化的快速发展[2]。还有一些学者基于既往指标推断未来,因而认为中国的城镇化将保持持续较快增长。

本文认为,城镇化发展有其客观规律,有其主体价值,更不应以偏概全。针对城镇化中出现的偏差,中央提出了“新型城镇化”的命题。《十八大报告》对城镇化有较多表述,并将城镇化、工业化、信息化和农业现代化并列为全面建设小康社会的重要内涵,亦即要“四化同步”。2013年12月召开的中央城镇化工作会议认为,“城镇化是现代化的必由之路。推进城镇化是解决农业、农村、农民问题的重要途径,是推动区域协调发展的有力支撑,是扩大内需和促进产业升级的重要抓手,对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大现实意义和深远历史意义”;会议还提出,“城镇化必须从我国社会主义初级阶段基本国情出发,遵循规律,因势利导,使城镇化成为一个顺势而为、水到渠成的发展过程。”中央的这些判断和提法具有深刻意义,需要全面领会。

我国的基本国情是区域发展差异大,经济和社会的二元体制难以在短期内完全消除。在此背景下,强调城镇化战略有其特定性;在城镇化推进中确实能够通过“制度松绑”来促进经济增长和社会发展;但拉动经济增长的关键在于制度的变革和创新,并非城镇化本身。但若将城镇化视为在短期内拉动投资和促进消费的工具,或将城镇化率作为调控指标,而不重点关注相关的制度变革,则可能会出现新一轮的“圈地运动”和重蹈“土地城镇化”覆辙。纵观既有的一些研究和论点,对我国城镇化发展特征的理解和情景预判或相对片面,或忽视了影响我国城镇化发展的体制、机制及社会背景,陷入了“就指标论城镇化”的偏颇。

对我国城镇化目标和路径的认识,既要借鉴国际经验,更要结合自身条件。农村人口向城市的转移是城镇化的直接表征,作用于人口转移的许多旧的体制、机制障碍不改变,必然会影响城镇发展,进而影响城镇化的速度和整体质量。

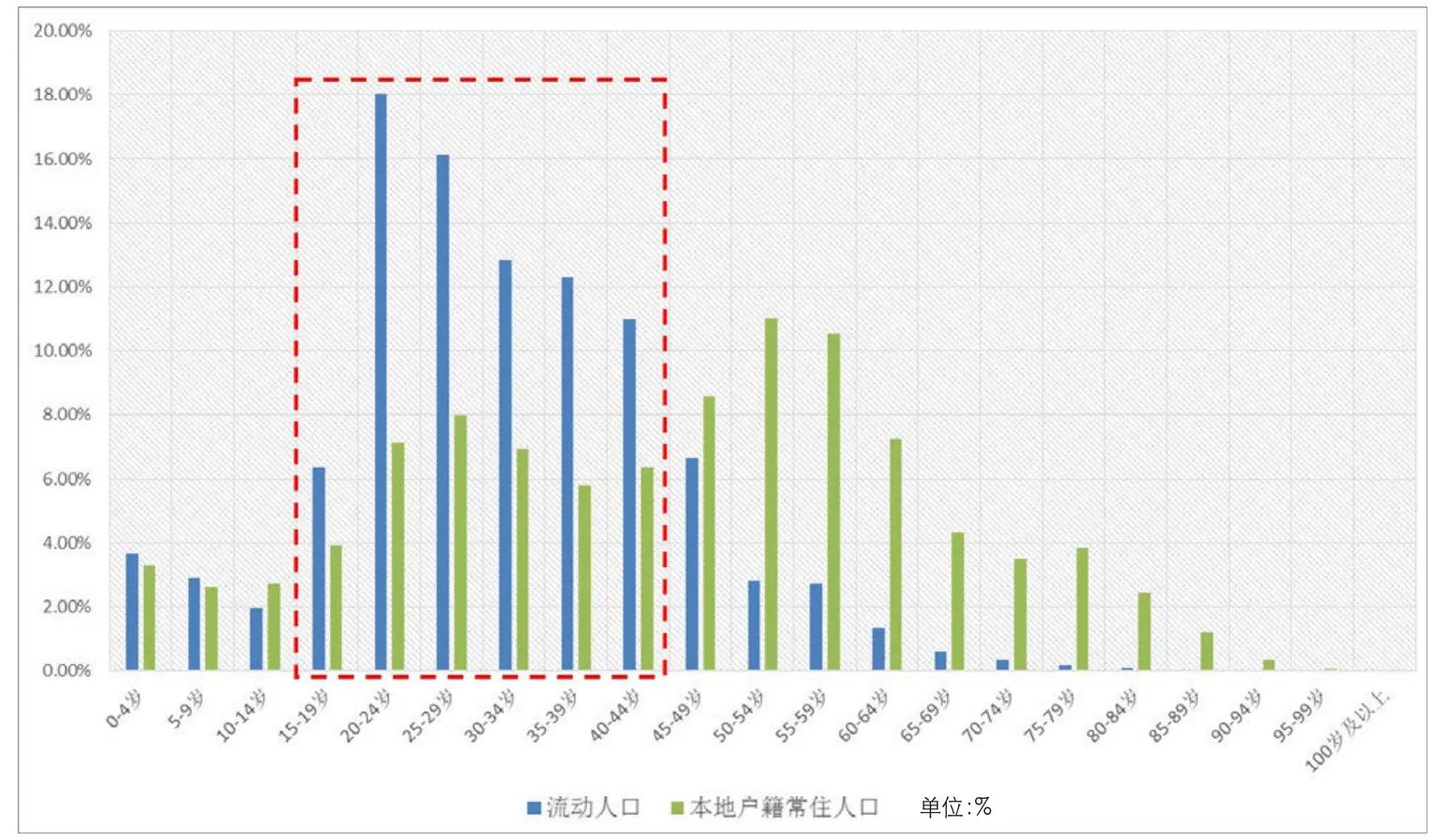

图1 全国流动人口与非流动人口的年龄结构对比资料来源:全国第六次人口普查资料。

借鉴西方理论,学界对我国的“刘易斯转折点”是否已经到来有过较多研究,存在着观点分歧。一方面,农民工工资上涨、“民工荒”现象的出现是“刘易斯转折点”到来的有力佐证[3-4];另一方面,也有一些学者深入分析了这些现象的成因,认为“刘易斯转折点”尚未来临[5-7]。但劳动力的供给逐渐趋紧却是不争的事实,而与之对应的我国整体城镇化水平尚不高,这便形成了一个悖论。新近的研究发现,中国农村的劳动力转移与农村总人口的转移具有显著的“不对称性”,亦即青壮年劳动力转移多,而其他年龄段人口转移少。从这个角度看,中国特色的刘易斯拐点,其实是青壮年劳动力的“拐点”。由此,前述的悖论便得到了解释。据此还可以进一步推断:如果家眷及次等劳动力等都随青壮年劳力进城,则如一些研究机构和学者的预测,中国城镇人口还应增加3—4亿[8]。

本文认为,“人口流动”、“民工荒”、“空心化”以及人口转移的“不对称性”等现象,均可归于我国城镇化发展中的“结构性失衡”。由此,未来城镇化发展的重大挑战便是如何实现从“失衡到均衡”的嬗变。

2 我国城镇化发展中的“结构性失衡”

我国的城镇化发展取得了举世瞩目的伟大成就,同时也出现了诸多“结构性失衡”,如社会发展滞后于经济发展、“人的城镇化”滞后于“土地城镇化”、地区间的差异难以消除等等。基于研究目的,下文主要分析社会发展领域的“结构性失衡”现象。

2.1 转移人口与留守人口的年龄结构不对称

2010年我国城镇的流动人口达到2.21亿人(不含市辖区内人户分离人口);与2000年相比,流动人口总量增加了近1亿人。在流动人口中,从乡村流出的人口有1.70亿人,其中1.43亿人直接由乡村流入城镇。流动人口队伍的扩大显著提升了我国城镇化水平[9]。

审视人口普查数据,可以看到流动人口①注释 此处的流动人口指人口普查时户口登记地在外乡镇街道的人口。的年龄结构为青壮年型,与非流动人口的年龄结构特征有着很高程度的“不对称性”(图1);可以说,大量适龄劳动人口的流动助推了我国经济的快速发展,也成就了现阶段的快速城镇化发展。

进一步分析可发现,流动至省外的人口其青壮年特征更为明显;而低龄青少年的流动(15—19岁)在省内的比例较高。与流动人口相比,留守人口(非流动人口)则呈现出明显的老龄化和低龄化特征;从社会福利角度看,人口流出地的“抚养比”很高。

这种转移人口的年龄结构与总人口年龄结构的“不对称性”有其必然性和积极意义,但在经济发展和社会福利范畴的“结构性失衡”代价也极为高昂。具体而言,转移的人口基本处于最佳劳动年龄段并最具经济产出能力;而留守原籍的则是大量的老龄人口和少儿。这解决了流入地城市的劳动供给、缓解了老龄化程度;但导致了流出地社会和家庭的解构,并加大了社会供养压力。而包括上海在内的发达地区及特大城市,如果没有流动人口的贡献,青壮年劳动力将严重匮乏,社会的老龄化局面也将更为严峻(图2)。

图2 上海市流动人口与本地户籍常住人口的年龄结构对比资料来源:上海市第六次人口普查资料。

2.2 人口转移的较单纯“经济目的”指向

在既定的制度框架下,以农村户籍人口为主体的外来人口进不进城、是否举家到城镇定居、或是否要转为城镇户口,是基于其自身和家庭利益最大化判断的选择。从人口转移目的来看,在跨省的流动人口中,务工经商所占比例高达74.7%[9],说明我国的人口流动是以“经济性流动”为主体,更好的就业机会和潜在的经济回报是人口大量转移的主要动因。另以上海市为例,城市的快速发展吸引着相当规模的外来人口进入上海从事各类经济活动。人口普查数据显示,2010年,上海市常住外来人口中,占外来常住人口总量78.3%的人口以“务工经商”作为自己的转移目的(图3),绝对值达703.07万人。与2000年相比,高出8.4个百分点。可见,农村家庭的部分成员外迁,是为了到城市去挣钱——以单纯的“经济目的”为指向,而不是举家迁入城市、完成社会学意义上的城镇化转型,这是目前的主流状态。这既是个体的选择,也是现实经济、社会等结构性力量使然。

图3 2010年上海市常住外来人口转移原因资料来源:上海市第六次人口普查资料。

在城市郊区等特定地区,人口转移的原因则较为多样。如在西宁的村镇调研②本项西宁市村镇调研针对村民的问卷发放600份,回收572份,回收率95.3%,涉及1市3县11镇的30个村。中发现,村镇人口的转移目的已呈现出多元化的趋势,除了城市提供更多的就业机会外,人们更为看重的是城市良好的教育设施能够改善子女的受教育条件,以及城市能提供更好的居住环境和设施条件(图4)。

图4 西宁市村镇居民选择迁居的原因资料来源:同济大学西宁市城镇化调研课题组(2013)。

总体而言,我国目前的城镇化发展驱动力是失衡的,个体转移的选择余地有限,以经济性目的转移为主;随着经济和社会的不断发展,城乡生活水平的不断提高,各种制度性障碍不断消除,人们对居住环境和教育、医疗等公共服务诉求将日趋强烈,农村人口向城市转移的动机亦将逐渐多元化。

2.3 城镇化的成本不断提高

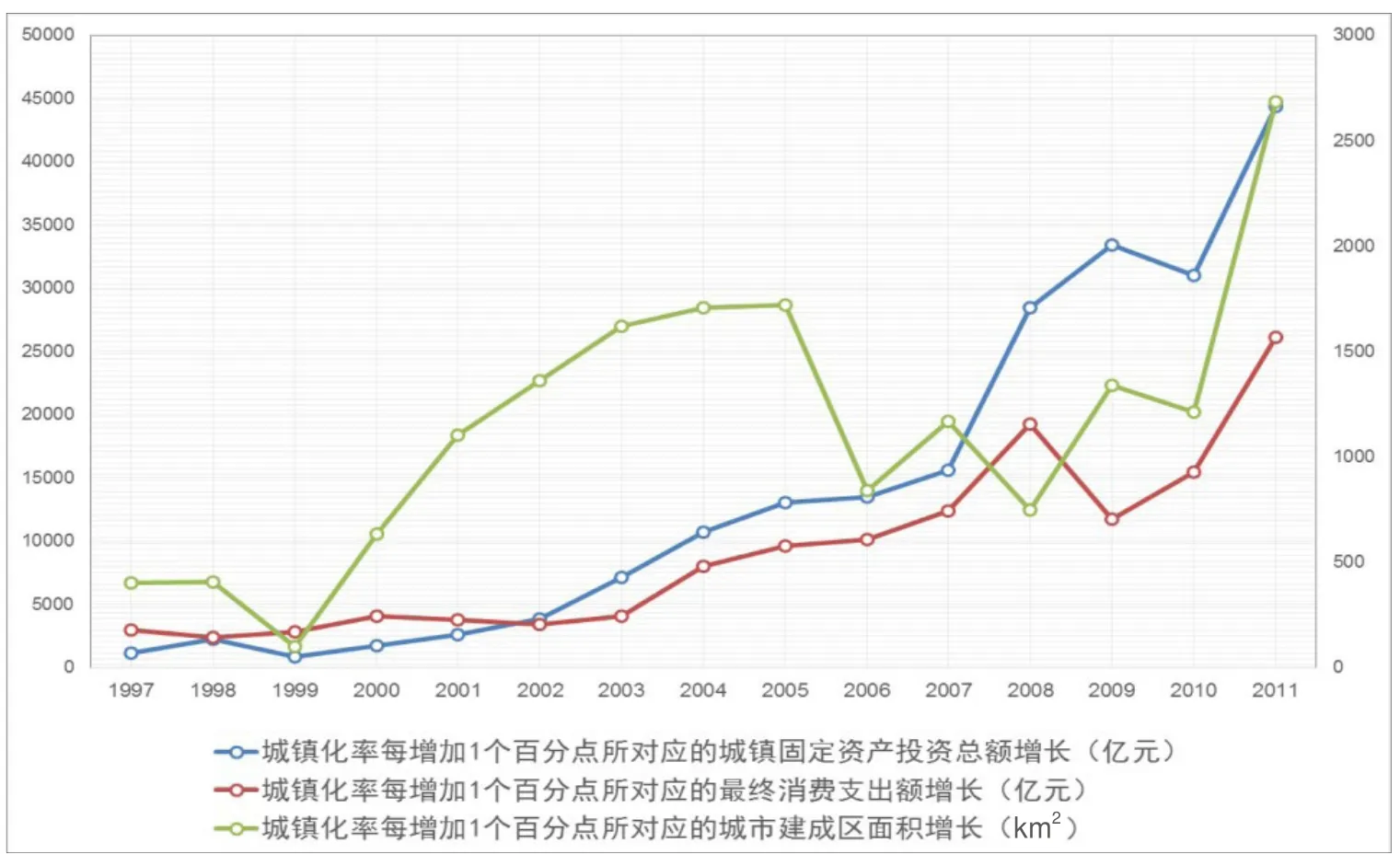

从统计数据看,1997年至今,城镇化率每增加1个百分点所对应的城镇固定资产投资总额的增幅、最终消费支出增幅,以及城市建成区用地面积的增幅,都有了较大幅度的提升。2000年以后城镇化率每提高1个百分点所对应的城镇固定资产投资增幅最大,2002年以来一直高于消费支出的增幅,且有逐渐扩大之势。此外,城市建成区面积的增幅也相当显著。总之,城镇化在土地、资本等方面的边际成本是逐渐上涨的(图5)。

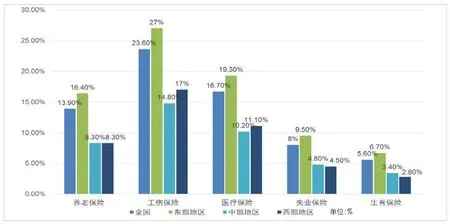

未来一段时间城镇化的最直接挑战将是巨大的“市民化”成本,主要指让进城农民工享有与本地市民相同公共服务所需的投入,包括随迁子女的教育成本、医疗保障成本、养老保险成本、社会管理费用,以及保障型住房支出等。当然,不同区域的市民化成本会相差很大,其中东部为最高、中部次之、西部则较低[10]。根据财政部测算,以2011 年不变价格计算,若将现已在城市居住的1.53亿农民工市民化,成本总额超过1.8万亿元[11];而这仅仅是城市中现有农民工的市民化成本,这些农民工大部分已经计入了目前的城镇化率。可见,弥补以往城镇化发展中的公共服务亏欠,支付未来城镇化水平进一步提高的公共成本,所需的投入极其高昂。

图5 1997—2011年城镇化率每增加1个百分点对应的最终消费支出、城镇固定资产投资总额和城市建成区面积增幅资料来源:历年中国统计年鉴。

图6 2011年外出农民工在不同地区务工参加社会保障的比例资料来源:2011年我国农民工调查监测报告。

图8 1978年以来我国的城镇化率及其增长情况资料来源:2012年中国统计年鉴。

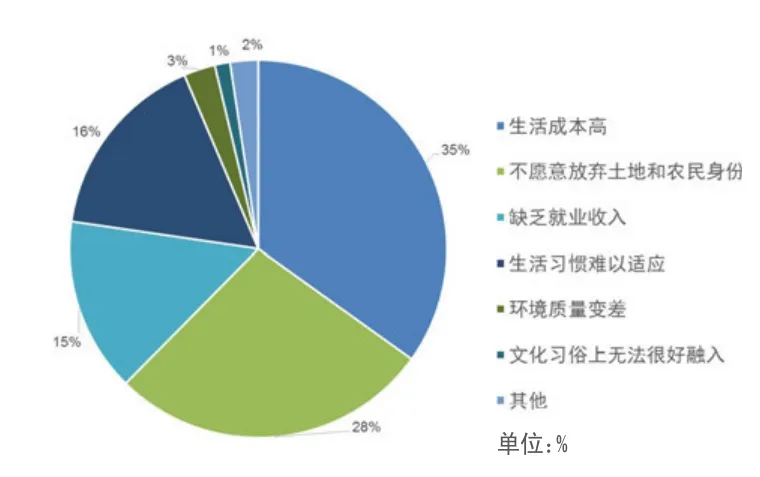

图7 西宁市域村镇居民不愿意迁往城市的原因资料来源:同济大学西宁市城镇化调研课题组(2013)。

过去较快的“土地城镇化③1990年至2000年城镇建设用地的增幅与城镇人口增幅比为1.34,2000年至2010年,这一比例上升到1.85,土地城镇化明显快于人口城镇化(来源:历年中国统计年鉴)。”创造了“土地财政”、扩大了投资;同时也吸引了大量农民工进城务工,汲取了农民工的经济贡献,但以“人”为核心的城镇化成本却并未及时支付,表现为农民工的劳动付出和各项社会保障极不匹配(图6),公共服务供需结构的严重失衡。

从对案例城市的基层社区调研来看,城市生活成本高、农民不愿意放弃土地和农民身份、生活习惯的难以适应,以及受自身劳动能力范围所限,农民在城镇缺乏就业收入等原因是牵制农民转移至城镇的主要原因(图7)。高额的城市生活成本实际上是城镇化成本中个人所需要承担的部分,这已经成为了制约农村人口向城镇转移的主要原因。

总体来看,改革开放30多年以来我国的城镇发展、城镇化水平的提高实际上是享受了人口和土地等要素“红利”,因此长期以来的城镇化成本很低,主要表现在土地价格、农民工工资水平、环境与资源代价和缺位的社会保障。在以往的人口转移中,政府所承担的成本相对有限;而缘于以往的“不对称性”转移,往后的人口转移成本将越来越大,成本的内涵也更为综合,亟需建立良好的政府、社会和个人的分担机制。

2.4 在“结构性失衡”的制约下, 城镇化的发展速度将趋缓

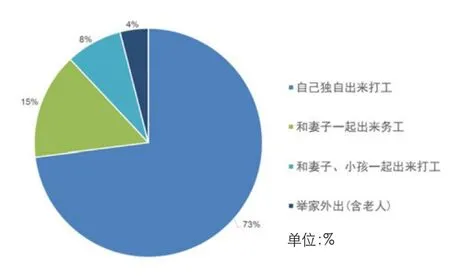

图9 海门市外出打工者外出情况资料来源:同济大学海门市域村镇调研规划课题组(2013)。

基于总量的表征,我国的城镇化进程以其速度之快、农村向城镇转移人口规模之大而备受瞩目。确实,在过去30多年中,我国的城镇化实现了“奇迹”般的快速增长,1978年我国的城镇化率仅为17.92%,2011年我国的城镇化率为51.27%,实现了年均超1个百分点的快速增长,年均增幅总体上是不断上升的(图8)。对比西方已基本完成城镇化进程的许多国家,堪称“奇迹”。

然而一旦人们理解了以往“不对称性”转移的真正意涵,或许就会重新评价迄今的城镇化成就,并对今后的城镇化发展速度持较为慎重的态度。根据经典的城镇化诺瑟姆曲线,城镇化率在30%和70%的时候会出现两个拐点,处于拐点之间时,城镇化率增长速度较快,即城镇化的快速增长期[12]。从国际经验来看,部分国家的数据支持了这一结论,但基于若干国家城镇化进程的理论归纳是否适用于我国值得商榷;另一方面,也并非是所有国家的城镇化进程都能严格符合诺瑟姆曲线,尤其是拐点出现时所对应的城镇化率并不具有普适性。

我国城镇化前期的快速增长实际上是低成本地转移了大量的青壮年劳动力;随着农民向城镇转移的城镇化成本不断显现,加之现有的城乡二元割裂尚难以完全消除,户籍、土地、保障房等政策的调整还有待时日,因此我国的城镇化不可能一直保持高速增长。此外,我国的农业发展客观上也需要保持一定劳动力,我国特殊的地形条件决定了不能简单化地提出规模农业的发展导向④有学者测算,以18亿亩耕地总量来计算,假如平均每一个家庭农场拥有100亩耕地,中国的城镇化率需达到90%以上[13](李津逵,“中国城市化的反思与未来方向”,樊纲、武良成主编的《城市化:一系列公共政策的集合》)。;或许东北、华北平原的部分地区可以支撑大规模家庭农场,但南方及中部许多丘陵地形决定了小型家庭农业存在的必要性。因此,即使是基于农村劳动力的客观需求,我国的城镇化率也不可能在短期内就达到发达国家的水平。本文认为,在多重“结构性失衡”的制约下,我国城镇化的速度也很有可能是历时性“不对称”的,即呈现为前期的高速增长与后期的逐步放缓。

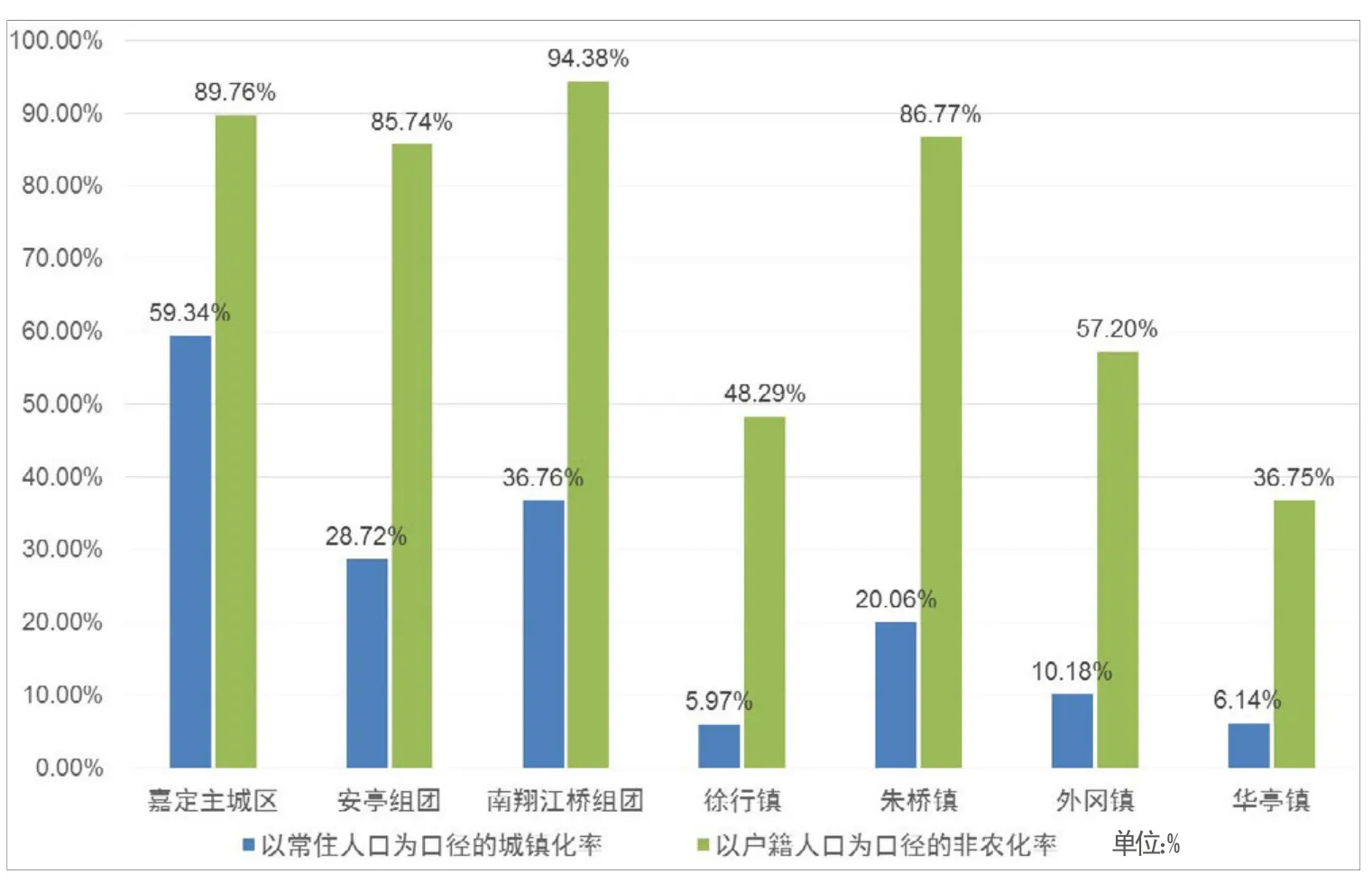

图10 上海市嘉定区各空间单元的常住人口城镇化率和户籍人口非农化率的比较资料来源:嘉定区第六次人口普查资料和2011年嘉定统计年鉴。

图11 上海郊区农村低收入聚集区的出租房景象资料来源:作者自摄。

3 “结构性失衡”的成因解释

解释我国城镇化进程中的“结构性失衡”的成因,最核心的问题即要回答为什么前期“农村—城镇之间”转移的都是以经济目的为主要诉求的青壮年劳动力,而非社会学意义的全面社会转型。下文从结构角度和微观角度展开分析。结构角度大致包括政府及制度环境,基于公共选择理论;微观角度主要是个体及其家庭,基于“经济人”假说而推演至分析“经济家庭”的选择。

3.1 结构角度的解释

过去的30多年,是改革开放政策释放了我国的生产力,因而对包括体制、机制在内的结构层面认知和解释必不可少。根据公共选择理论,城市政府实际上也有着理性经济人的角色特征。政府是一个具有双重目标函数的组织,即具有追求经济效用和政治效用最大化的双重目标。而在传统的干部任命和考核制度之下,这两个目标的重要性目前来说并不对等。政府追求经济效用最大化的动力较强,而追求政治效用最大化的目标并不强烈,这是由于政府没有有效的政治制度的制约[14]。因而在现实中往往表现出很强的发展政绩冲动,被称为“发展型政府”。

因而在以往的发展中,政府行为的内在逻辑体现为:既要充分利用外来的廉价劳动力而使得城市在区域发展中获得劳动力成本的比较优势,同时又要尽力降低城镇化的高额成本。在制度设计层面,则是以有利于城市发展和经济增长为基点。例如,现有的农村土地制度造成了部分农民处在农地流转中的不利地位。《农村土地承包法》规定了“未经批准不得将承包地用于非农建设”,农地转为非农建设用地受到行政垄断,因而多年来农地非农化带来的增值收益主要由城市政府和资本来分享。前些年,各地的拆迁征地冲突不断、因征地纠纷而上访的人数逐年上升,这可被看成是政府追求经济效用最大化而导致的负外部性后果。地方政府以扩张建设用地面积来吸引大量投资和保持经济增长,同时也获得了“土地财政”;由此便造成了“土地城镇化”快于“人的城镇化”的失衡局面。

为了控制住公共服务的开支,社会管理体制的改革步伐缓慢。与户籍制度相挂钩的社会福利制度差异使得进城农民无法享受完整的福利待遇。住房是农民工实现市民化的重要物质载体,政府多年来未有针对外来人口的保障性住房政策。近年来中央政府对保障性住房十分重视,但由于保障性住房对地方的经济贡献能力较低,某些地方政府的行为不免有敷衍之嫌。除了在“量”上大打折扣外,还存在严重的“空间失配”,即保障房供给和实际需求之间在空间区位上的巨大差异,因而被寄予厚望的保障性住房的实际作用很有限。就公共教育而言,农民工子女大部分进入了民办农民工子女小学就读,而较难进入本地户籍儿童所就学的公办小学,享有的教育机会很不同等。总而言之,在过去的城镇化进程中,由于改革不到位、制度设计存在偏颇,政府、企业等经济行为主体分享了人口等红利的净贡献,而农民工的权益没有受到应有保障,在社会发展等方面存在着严重的“亏欠”。

短期的经济效益汲取和改革的滞后不可能长久,“亏欠”终将要偿付。实际上,城镇化高额成本也是动态积累起来的,农民工市民化的成本也相应不断提高。2005年中国科学院《中国可持续发展战略报告》中提出每进入城市1个人,需要“公共支付成本约1.5万元/每人”;2006年建设部《农民工进城对城市建设提出的新要求》报告指出,“每新增一个城市人口需要增加市政公用设施配套费(不含运行和管理成本)为小城市2万元,中等城市3万元,大城市6万元,特大城市10万元”;《中国发展报告2010:促进人的发展的中国新型城市化战略》中指出“中国当前农民工市民化的平均成本在10万元左右”;2013年9月的《中国新闻周刊》认为“农民获得城镇住房和社保,政府需为每个农民相应投入10—15万元”。随着利益格局的固化,各类要素价格的持续上涨,转移人口的市民化成本将不断趋高,这对于城市政府而言,需要投入的财力将会十分巨大。可以说,改革越滞后,需要付出的制度成本越高。

3.2 微观角度的解释

改革开放以来,国家控制和计划约束大幅减少,微观层面的活力大为增强,城乡人口流动的宏观景象是由无数个体的自主选择塑造的。另一方面,微观行为仍然会受制于结构性因素。例如在现实生活中,农民进入城镇后将面临着巨大的生活成本;其实城镇福利分房制度一开始就决定了农民和市民所拥有的城镇资产差异。即使农民工与市民能够同工同酬,但市民拥有早期的福利分房并享受城镇最低住房标准保障;而进城农民不但要租房,还要承担许多在农村不需要支付的费用。因而两者实际纯收入的差异很大,两者的生活品质也就难以等同。在既定的预算约束下,如果个体行为大致符合理性经济人假说,则家庭是城镇化进程中的理性经济单元;对于向外输出劳动力的家庭而言,在追逐其家庭劳动力的最佳市场配置:能力强、年纪轻、身体好的向外流动至城镇打工赚取较高额的工资性收入,相对次等的劳动力选择在就近小城镇上班实现工农兼业,最次等的劳动力只能留在农村种地或帮忙照顾小孩。从劳动力的经济意义上来讲,外出打工劳动力的经济意义最强;留守在农村的最次等劳动力或许在农村还有从事农业劳作的经济意义,如果进入城镇,则其对非农部门而言的经济价值将十分微弱,基本属于供养人口。

尽管这样的配置在经济上是理性的,但实际上其付出的社会代价很大。对江苏省海门市域农村的调研⑤2013年上半年同济大学规划课题组承担海门市若干镇的总体规划编制任务,开展了多层次的社会调查研究工作。发现,以家庭最优等劳动力独自进城打工为主要模式的人口的城乡流动(图9),导致大量农村家庭成员的被迫“分居”生活,引发了许多突出的社会问题。一方面外出打工者无暇顾及赡养老人、教育子女的社会责任;而独自在外务工者,由于缺少家人的陪伴以及家庭生活和约束,行为失范的可能性大为增加。而本应由男性劳动力为主体所完成的农业生产交给了留守的妇女、老人甚至小孩,增加了其劳动强度、客观上影响了妇女和老人的身体健康。

在城镇生活的农民工,其流向城镇是基于单一的经济性目的,肩负着支撑家庭的重任,因而选择简朴的生活方式。农民工的边际消费倾向不仅低于城镇居民,甚至低于农村居民[15]。有关研究针对北京市农民工的消费和储蓄调查,发现农民工的储蓄占收入比达到2/3,这部分储蓄一部分用于提高家庭的生活水平,包括回乡建房;一部分投入到农业生产;其余则为再储蓄[16]。出于对农村存量资产的改造的目的,农民并没有因为离家在外而减少对农村住房建设的投入。农民纯收入的提高进一步促使了其返乡建房行为[17],即使举家外迁打工;老家住房的实际居住时间极为有限。这看似非经济的资源配置⑥厉以宁在农村调研中发现,有的农民带着老婆孩子外出打工,房子一把锁锁上,结果变成了老鼠窝;进城的时候两手空空,没有钱,一家子只能住地下室,成了“鼠族”。来源:厉以宁,《莫让进城农民变成“两只老鼠”》。详见http://news.hexun.com/2011-03-05/127731370.html。却暗含了理性动机,一方面回乡建房包含着农民实际的居住需求,更为深层的原因还包括农民的炫耀性目的和对未来的预防性目的。

3.3 上海郊区的实证调研和解释

笔者在上海郊区农村的调研发现,大量农村人口涌入了城镇,但却受制于城镇生活的高成本而选择生活在农村。以上海市嘉定区为例,2010年,辖区内户籍人口的非农化率高达83.64%,而以常住人口为口径的六普数据显示城镇化率仅为43.39%,尤其是拥有良好工业发展基础的各个镇,两者之间的差距更为明显(图10),说明外来人口的大量涌入并未提高上海郊区的城镇化率,居住在农村地区的常住人口增量抵消了居住在城市的常住人口增量、降低了郊区整体的城镇化率。由此可以推断大量的外来人口是居住在农村的,据有关部门透露,这一比例超过50%⑦来源:“产业结构调整引导人口结构调整——一个人口导入区的思考与探索”,文汇报,2013年1月27日。记者钱蓓。。农村廉价但品质较差的出租房成为了农民工的主要居住选择,面积狭小、环境脏乱且缺乏独立卫浴设施的大片出租房,形成了农村的低收入聚居区(图11),实际上在某种意义上已经成为了中国式的农村“贫民窟”。即使他们的工资水平足够承受城镇的生活成本,但出于接济老家、省钱回家改善居住环境等目的,他们宁愿在流入地农村过着低成本、低消费的生活,因而潜在的内需预期难以释放。

上海郊区农村建房高峰期在1980年代,当时所建住宅已显破败,但出于机会成本的考虑,极少数家庭会对房屋进行改建或翻新。根据2007年颁布的《上海市农村村民住房建设管理办法》及各个区县具体的实施细则,农村4人及以下户的宅基地总面积不超过180m2,其中建筑占地面积不超过90m2,建筑面积不超过180m2。这一条例适用于上海行政区域范围内农民集体所有土地上村民新建、改建、扩建和翻建住房行为。而早期的农民住宅面积大多超过250m2,不少家庭坐拥300—400m2甚至更多的住宅面积,一旦进行改建翻新并履行相应的换证手续,建筑面积会大为减少。这对于可能面临动拆迁的郊区农村家庭而言,机会成本很高,即改建会带来有效赔偿面积的大幅减少。

较富裕的家庭可能已常年搬至郊区城镇居住,将整套农村住宅(甚至附带部分自留地)进行内部的简易划分租给流动人口,定期回乡收租,最大程度减少资产的沉淀,并等待城市进一步开发带来的动拆迁政策;对于还居住在农村的家庭而言(或者老人留在农村居住、子女已搬入城镇),由于本地居民基本不再从事农业劳动,不再像过去那样需要一层的多个房间放置农具、粮食等,加之农村家庭人口规模减少,可进一步压缩家庭的居住面积,而将多余的一层建筑改造后向外出租并在空地上尽可能多建简易房屋以增加家庭的租金收入。因此,此类农村的非正规出租房现象是供需双方基于自身家庭资产的最优化配置而做出的决策。

在现有的制度安排下,无论是流入地农民还是流出地的农民,都不愿意彻底退出农村和放弃农村户籍。尽管可能有多种解释,例如部分农民有浓厚的乡土情结,但更为重要的还是“经济家庭”基于存量资产(主要是承包地和宅基地)的机会成本的考虑而做出的理性选择。作为集体组织内部成员的村民依法享有承包地的经营权和宅基地的使用权,农民只对其享有用益物权,而这种近似“集体共有”的性质决定了模糊的产权边界,集体成员的离去和新生都会改变既有使用者的实际使用份额,而一旦选择退出了集体,也就失去了分享“集体共有”财产的权利。尽管承包地的流转已经在逐步推行,但承包地和宅基地及其附属住房的退出机制和经济补偿实际上是不存在的,现行农村宅基地法律和政策的主要特征为“一宅两制”,即房屋归农民私有,宅基地归集体所有。农民不能向集体组织以外的单位和个人转让宅基地,城镇居民也被禁止在农村购置宅基地[18]。农民既难以真正融入城镇,也不甘放弃农村的共享产权和利益,由此便陷入了两难的境地。调查表明,对于上海郊区农村等流入地农村的农民而言,随着镇域产业的发展,农村住房的红利逐渐显化,即使农民(尤其是年轻一代)已经在城镇购置商品房,也不愿意放弃农村红利。

4 从“失衡到均衡”:我国城镇化发展的未来趋势

从长周期看,中国的城镇化进程实际上难以大幅“压缩”,也不存在真正意义上的“奇迹”;或是说,“奇迹”的表象之下蕴含着巨大的代价,“压缩”后会出现反弹、“亏欠”需要被弥补。“新型城镇化”的本质诉求是经济、社会、资源环境的协调发展,在这个意义上,从“结构性失衡”到“均衡”将是我国城镇化发展的必由之路,城镇化的目标确定和制度设计要顺应这个大趋势。

4.1 城镇化从数量增长到完成社会转型是一个长期过程

尽管我国过去30多年的城镇化率提高很快,但在社会学意义上尚未真正城镇化的流动人口占了新增城镇人口的很大比重;因而未来的城镇化发展的绩效评价既要重视人口的空间转移数量,更要重视社会转型的实现程度。从城镇化人口的“不对称”数量增长,到转移人口的相对均衡导入并完成社会转型及生活方式改变,将是一个长期的过程。对原本为农民的转移群体而言,从进入城镇、到完成市民化过程有着多个阶段;他们需要从经济、社会到心理等各个层面逐步完成转变,逐渐适应城镇生活、融入城镇社会。或许经济层面的适应比较容易,表现为工作部门和内容的变迁,获取与城镇居民同等的工资报酬;但社会的适应还取决于家庭的团聚、自身的生活方式的逐步改变,深层次的心理适应还反映在他们对城市的认同度以及自身的身份重新定位。这一过程甚至需要几代人才能真正完成。笔者曾在杭州古荡社区调研,发现存在大量居民开垦绿地种菜的现象;种菜者大部分为原先拆迁搬至此的农民,尽管搬迁过来已近20年,但其一贯的农村生活方式仍没有完全改变,仍需要时间来适应身份的变化。在上海郊区的调研中也发现,尽管许多本地农民已在城镇购置住房且只有周末回农村,但本地农民一般仅将附着在主屋的小房子出租,即使主屋内有部分房间出租,也会将正中间的“客堂间”予以保留,以供祭祀等之用。

总之,城镇化从数据上看,可能会较快速增长,但从迁移群体的微观视角来看,完成城镇化转型并不容易;无论是微观个体从不适应到适应、家庭从解构到重构,还是整个社会的结构性再均衡,均是一个长期的过程,并有赖于新型社会治理机制的有效建构和触媒作用。

4.2 农业转移人口的市民化过程具有边际累积特征

多年来,大批农业转移人口进入城镇,他们因不具有城镇户籍而被称为流动人口,他们因常住城镇打工和生活而被计入城镇化人口。转移人口“市民化”早就是一个热点话题。中央城镇化工作会议明确提出要“推进农业转移人口市民化”,目前的主要任务是“解决已经转移到城镇就业的农业转移人口落户问题”;关于工作的具体方针,会议则提出“转移人口市民化要坚持自愿、分类、有序,充分尊重农民意愿,因地制宜制定具体办法,优先解决存量,有序引导增量。”

中央工作会议的这些要求有着深刻的含义。转移人口的市民化既是势在必行,而其推进则必须实事求是并“充分尊重农民意愿”。本文认为转移人口的市民化过程具有边际累积的特征,不可能一蹴而就。鉴于城镇化成本的不断趋高、人口转移及实现市民化的难度很大,必须分类和有序推进;尤其是要考虑到大城市、特大城市的压力。中央提出的原则是“全面放开建制镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制,合理确定大城市落户条件,严格控制特大城市人口规模。”

户籍制度和农村土地制度在今日虽然饱受诟病,但不可否认其曾发挥过积极作用,如在2008年金融危机时,数千万农民工在面临城镇就业困境时仍然可以回乡生活,没有出现大的社会动荡。考虑到我国极大的地区差异、个体和群体差异,对既有制度的改革、对转移人口的彻底脱农和实现市民化的进程必须持谨慎的态度,有序推进、边际地累积成果,而不企求毕其功于一役。具体而言,对于在流入地城市生活已较为稳定、工资收入较高且能支撑家庭整体迁移的流动人口,可引导其完全退出农村集体,包括其在农村的存量资产的退出和变现,允许其在城市落户;工资收入较高的群体可以返回老家城镇买房和就业(创业),实现就地城镇化;对于不能适应在城镇生活的群体,可引导其回到乡村,通过政策扶持、运用农业新技术来帮助其实现致富。事实上,中西部地区的一些农村已经因为大量的农民外出务工而出现了较为严重的土地撂荒⑧引自新华社报道“撂荒的农田”,详见http://news.xinhuanet.com/video/2008-04/24/content_8040334.htm。2008年,新华社记者走访了河南省信阳市3个县的12个乡镇,发现有9个乡镇出现季节性撂荒。这9个乡镇的13个村的农田撂荒的比例严重的达到70%左右。某村干部表示劳动力缺乏是撂荒现象出现的重要原因,全村青壮劳力90%都外出务工。。即使未出现明显的撂荒现象,也由于当地的劳动力不足,耕地的复种指数不断降低,留守农民普遍存在不求致富但求自足的耕作心态[19]。实际上部分地区的农村劳动力已经过度流失了,留守的次等劳动力(主要为老人、妇女和儿童)文化程度和接受新技术的能力弱,制约了农业新技术的推广和农业经济发展。因此,广大农村地区客观上也需要劳动力。从转移人口在流入地城市的生活承受能力和流出地区农村劳动力客观需求两个角度来看,转移人口的市民化不是唯一出路,同时改变必定是边际累积的。

4.3 聚焦于改革和消除制度障碍,“引导”而非“替代”行为主体的选择

意识到农村家庭的不完全转移和部分人口的“两栖状态”是理性“经济家庭”在既有制度约束下的理性选择,推进城镇化就应是“引导”而非“替代”微观行为主体的选择;政府要聚焦于改革和消除制度障碍,从而引导主体的转移方式。

全局看,“城镇化是现代化的必由之路”,二、三产业及非农人口向城镇集聚是必然趋势;农村人口和人居空间逐步减少不可避免;在对策上应是主动“精明收缩”,从而使得农村功能得以延续和提升,农村社区得以有效重构和健康发展。以上海郊区农村为例,之所以形成大片低收入者聚居区,就是应该收缩的农村住区没有及时实现“精明收缩”;可以说农村存量资产的退出机制缺位,加之进城农民工的保障性住房供应不到位,造就了今日的中国式“贫民窟”。面对农村的“空心化”而无所作为或消极等待,“三农”问题将日趋尖锐,最终也必将会影响城镇化的进程。

“精明收缩”既是空间问题,更涉及政策议题。例如,如何改变大量农村人口进入城镇务工和生活,同时仍保持着农村户籍和承包地的“不完全城镇化”问题。从许多农民不愿意放弃农村户籍以及进城农民工的较普遍低消费行为来看,一是在城镇收入水平尚不够高,难以支撑举家迁入城镇——转而贴补老家的开支、赡养家庭老弱成员,所以尚难以真正市民化;二是农村老家尚有承包地和住宅,存量资产有经济价值和效用,但这些资产难以变现和退出。由此可见转移人口市民化是一项非常复杂的社会工程,涉及到城市和农村两方面的利益调整和改革。以“精明收缩”为指向的基本策略,包括在制度上的“松绑”及创新,使得耕地、宅基地及住房能够有效流转,进而使得进入城镇和退出农村的交易成本均大幅降低;在空间发展上打破“路径依赖”,逐步对村镇地区的人居环境和基本公共服务设施体系加以精明重构;对规划工作而言,就是要学会怎样科学制定“收缩型”规划。

5 结语

城镇化不仅是一个城镇人口数量增长的过程,更是一个社会转型的过程。伴随城镇化“量”和“质”的水平提升,居民的幸福感和福祉也相应不断增强。我们应该清醒认识到城镇化是“一个顺势而为、水到渠成的发展过程”;把城镇化率作为发展目标、把城镇化率纳入地方政府的考核指标,是对城镇化本质的误读。

我国自改革开发以来,经济社会发展、城镇建设均取得了巨大的成就;但我们也必须清醒认识到,我国过去30年的经济增长及城镇化发展存在着诸多“结构性失衡”;支撑以往快速发展的“人口红利”、“土地红利”和“投资红利”已开始显现“拐点”。城镇化发展“从失衡到均衡”,需要付出不断趋高的成本,需要深化改革和消除制度障碍,并有赖于建构新型的社会治理结构。

(鸣谢:同济大学西宁城镇化课题组、同济大学海门规划课题组的调研工作为本文提供的实证支持。)

References

[1]王建. 用城市化创造我国经济增长新动力[J]. 宏观经济管理,2010(2):19-21,26.WANG Jian. Use Urbanization to Create New Engine of Economic Growth in China[J]. Macroeconomic Management,2010(2):19-21,26.

[2]马晓河. 让城镇化成为经济增长新动力[N]. 经济日报,2012-05-04(013).MA Xiaohe. Let Urbanization As a New Engine of Economic Growth [N]. Economic Daily,2012-05-04(013).

[3]吴要武.“ 刘易斯转折点”来临:我国劳动力市场调整的机遇[J]. 开放导报,2007(3):50-56.WU Yaowu. Lewis Turning Point:Opportunities for Chinese Labor Market Readjustment [J]. China Opening Herald,2007(3):50-56.

[4]蔡昉. 中国发展的挑战与路径:大国经济的刘易斯转折[J]. 广东商学院学报,2010(1):4-12.CAI Fang. On the Challenges of and the Path for China’s Development of the Lewis Turning Point of Large Country’s Economy [J]. Journal of Guangdong University of Business Studies,2010(1):4-12.

[5]刘伟. 刘易斯拐点的再认识[J]. 理论月刊,2008(2):130-133.LIU Wei. Recognition of the Lewis Turning Point[J].Theory Monthly,2008(2):130-133.

[6]周天勇,胡锋. 中国未来就业严峻形势会缓解吗——质疑社科院人口所研究报告[J]. 当代经济,2007(7):8-10.ZHOU Tianyong,HU Feng. Will China’s Future Employment Situation Ease? Queries the Research Report by Population Research Institute of Chinese Academy of Social Sciences[J]. Contemporary Economics,2007(7):8-10.

[7]侯东民,王德文,白南生,等. 从“民工荒”到“返乡潮”:中国的刘易斯拐点到来了吗?[J]. 人口研究,2009(2):32-47.HOU Dongmin,WANG Dewen,BAI Nansheng,et al. From“Migrant Workers in Short Supply”to“ Migrant Workers Returning Home”:Does China’s Lewis Turning Point Come? [J]. Population Research,2009(2):32-47.

[8]赵民,陈晨. 我国城镇化的现实情景、理论诠释及政策思考[J]. 城市规划,2013( 6):9-21.ZHAO Min,CHEN Chen. Current Situation,Theoretical Interpretation and Reflections on Policy Agendas of Urbanization in China[J]. City Planning Review,2013( 6):9-21.

[9]《中国城市发展报告》编委会. 中国城市发展报告(2012)[M]. 北京:中国城市出版社,2013.The Editorial Board of China’s City Development Report. China’s City Development Report( 2012)[M]. Beijing:China City Press,2013.

[10]IUD领导决策数据分析中心. 未来50年农民工市民化成本43万亿元[J]. 领导决策信息,2011(41):30-31.IUD Leadership Decision-making Data Analysis Center. The Cost of Migrant Workers’Citizenization is Over 43 Trillion in the Future 50 Years[J]. Leadership Decision-making Information,2011(41):30-31.

[11]梁嘉琳,孙韶华,夏保强,等. 农民工市民化总成本超1.8万亿[N]. 经济参考报,2013-03-04(003).LIANG Jialin,SUN Shaohua,XIA Baoqiang,et al.The Total Cost of Migrant Workers’Citizenizationis Over 1.8 Trillion [N]. Economic Information Daily,2013-03-04(003).

[12]Northam R. M. Urban Geography[M]. New York:John Wiley & Sons,1975.

[13]樊纲,武良成. 城市化:一系列公共政策的集合[M]. 北京:中国经济出版社,2009.FAN Gang,WU Liangcheng. Urbanization:the Combination of a Series of Public Policies[M].Beijing:China Economic Publishing House,2009.

[14]张元庆,邱爱莲. 科斯产权理论与我国征地补偿制度设计重构[J]. 农村经济,2013(6):29-32.ZHANG Yuanqing,QIU Ailian. Coase’s Theory of Property and Reconstruction of Land Compensating System Design in China[J]. Rural Economy,2013(6):29-32.

[15]周滔,吕萍. 农民工住房的消费特征与供应策略[J]. 建筑经济,2011(3):85-88.ZHOU Tao,LV Ping. Migrant Workers Housing:Consumption Characteristics and Supply Tactics[J].Construction Economy,2011(3):85-88.

[16]王曼. 北京农民工消费与储蓄选择——基于实证基础上的理论研究[J]. 北京工商大学学报:社会科学版, 2005,20(6):76-80.WANG Man. Choices between Consumption and Saving for Migrant Farmer Workers in Beijing:A Theoretical Research Based on Empirical Demonstration[J]. Journal of Beijing Technology and Business University:Social Science, 2005,20(6): 76-80.

[17]胡建坤,田秀娟. 农民工回乡建房行为研究[J]. 农业经济问题,2012( 12):53-60.HU Jiankun,TIAN Xiujuan. An Empirical Study on Behavior of Migrant Worker’s Going back to Build Farmhouses in China[J]. Issues in Agricultural Economy,2012( 12):53-60.

[18]陈锡文,赵阳,陈剑波,等. 中国农村制度变迁60年[M]. 北京:人民出版社,2009.CHEN Xiwen,ZHAO Yang,CHEN Jianbo,et al. Institutional Change in Rural China in the Past 60 Years[M]. Beijing:People’s Publishing House,2009.

[19]李敬,张阳艳,熊德平. 制度创新与统筹城乡发展——来自重庆统筹城乡综合配套改革试验区的经验[J]. 农业经济问题,2012(6):66-71,111-112.LI Jing,ZHANG Yangyan,XIONG Deping.System Innovation and Balancing Urban and Rural Development:From Chongqing’s Experience[J].Issues in Agricultural Economy,2012(6):66-71,111-112.