网络涉毒行为探析

王锐园

(中国刑警学院,沈阳 110035)

网络涉毒行为探析

王锐园

(中国刑警学院,沈阳 110035)

涉毒行为伴随着网络技术的发展呈现出了新的发展趋势和演变类型,网络空间中的涉毒行为具有跨地域、隐蔽以及危害大的特点,一些新型的网络涉毒行为虽然造成了严重的社会危害,但因为缺少相关法律法规而无法进行评价。为此应及时出台针对性的司法解释,并通过增设罪名、扩张解释、罪名扩容等手段将网络聚众吸毒、开设网络吸毒室、网络传授制毒方法等行为纳入到法律制裁体系之中,实现对网络涉毒行为的全面、合法整治。

涉毒行为;网络吸毒;容留吸毒;罪名体系;死刑

近年来,网络涉毒案件的发案率呈跳跃式增长,并伴随着互联网技术的发展出现了新情况、新特点。为此,我国公安机关连续开展了打击网络涉毒违法犯罪专项整治行动,查获了大批违法犯罪嫌疑人和大量毒品。2013年下半年,公安部部署打击网络涉毒违法犯罪集中收网行动,8天时间里,共抓获网络涉毒违法犯罪嫌疑人2120名,摧毁制毒加工窝点11处,缴获各类毒品268千克、易制毒化学品7.93吨、枪支22支、子弹719发。①http://www.mps.gov.cn,公安部网站,2014年3月21日访问。网络涉毒案件涉案人数多、案发地域广、社会危害大等特点使其成为今后禁毒工作的重点和难点。为此,必须要全方位了解网络涉毒行为的特点、类型、适用法律等情况,做到全面、有针对性的打击治理。

一、传统涉毒行为的网络异化

传统涉毒行为即与毒品有关的行为。网络涉毒行为主要是指利用互联网从事与毒品相关的活动。从行为属性上来讲,网络涉毒行为包括违法行为与犯罪行为。利用网络开设视频聊天室聚集多人吸毒,利用网络购物平台实施毒品贩卖等行为,都是网络涉毒行为的表现。全面认识网络涉毒行为,必须要对传统的涉毒行为进行整体梳理,换句话说就是要明确在我国现行法律规定的涉毒行为中,有哪些行为可以利用网络技术来实施。

(一)传统涉毒行为类型

我国《治安管理处罚法》第71条至第74条规定了9种涉毒治安违法行为,它们分别为:(1)非法种植毒品原植物行为;(2)非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种苗行为;(3)非法运输、买卖、储存、使用罂粟壳行为;(4)非法持有毒品行为;(5)向他人提供毒品行为;(6)吸毒行为;(7)胁迫、欺骗具麻醉药品、精神药品行为;(8)教唆、引诱、欺骗他人吸毒行为;(9)为吸毒者通风报信的行为。另外,我国《禁毒法》和《娱乐场所管理条例》又规定了10余种涉毒治安违法行为,即:(10)非法传授麻醉药品、精神药品或者易制毒化学品制造方法行为;(11)强迫他人吸毒行为;(12)包庇毒品犯罪分子行为;(13)窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃行为;(14)阻碍毒品检查行为;(15)隐藏、转移、变卖或者损毁依法扣押、查封、冻结毒赃行为;(16)容留他人吸毒行为;(17)介绍买卖毒品行为;(18)麻醉药品及其药用原植物、精神药品流入非法渠道行为;(19)娱乐场所从事毒品违法犯罪行为;(20)娱乐场所为毒品违法犯罪活动提供条件行为;(21)娱乐场所不报告吸毒、贩毒活动行为;(22)娱乐场所未按规定悬挂禁毒警示标志行为。

上述为涉毒违法行为的类型。根据我国刑法规定,毒品犯罪共包含12个罪名,表现为相应的行为类型。(1)走私、贩卖、运输、制造毒品罪;(2)非法持有毒品罪;(3)包庇毒品犯罪分子罪;(4)窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪;(5)走私制毒物品罪;(6)非法买卖制毒物品罪;(7)非法种植毒品原植物罪;(8)非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物“种子、幼苗”罪;(9)引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪;(10)强迫他人吸毒罪;(11)容留他人吸毒罪;(12)非法提供麻醉药品、精神药品罪。

(二)网络涉毒行为类型

通过上述的行为类型列举,可以总结出,以下几种行为类型可以利用网络技术实施。

1.交易流通型行为。例如非法贩卖毒品、制毒物品、毒品原植物种苗的行为,此种行为随着电子商务以及物流技术的发展,在网络上变得普遍。

2.教唆传授型行为。例如引诱、教唆他人吸毒,非法传授制毒方法等行为。

3.场所型行为。该类行为的活动地点由传统的物理空间转为网络空间,网络属性增强,例如网络吸毒行为,容留他人吸毒行为。此外在司法实践中还出现了利用网络组织策划、通信联络和指挥毒品犯罪的行为,这同样是传统涉毒行为的网络化表现。

结合现实中破获的涉毒案件情况,当前网络涉毒行为大致包含下列类型。

1.利用网络贩毒。利用网络贩毒的行为主要表现为借助网络购物平台和支付工具(如支付宝、财付通)贩卖毒品、制毒工具和原料。传统的毒品交易通过人与人之间的“碰头”实现,而在网络世界里,毒品的销售和支付都通过网络技术来实现。网络贩毒是伴随着电子商务的发展而出现的。据统计,2013年,中国网民规模达6.18亿,中国网购用户总数达到2.7亿,与此同时,中国网络购物市场交易规模达到1.85万亿元。正是看中了庞大的潜在消费市场,一些毒贩将涉毒行为转移至网络空间。在淘宝等购物平台上,以卖保健品、药品、香水、避孕工具为幌子,使用暗语、行话向网购用户提供毒品和制毒原料,并通过快递等物流方式实现毒品的运输,接着通过支付宝等金融工具收取毒资,整个交易过程全部通过网络实现,买方和卖方从未见面,只通过聊天工具进行买卖意思的沟通。2011年6月,广西柳州警方破获了一起特大网络贩毒案件,贩毒分子通过网上交易平台和物流,兜售以“迷情香水”名义伪装的新型毒品。他们首先建立网站,然后通过QQ聊天等方式与吸毒人员进行联系,最后通过网上转账以及快递实现毒品交易。

2.利用网络吸毒。利用网络吸毒,主要包括行为人利用网络组织吸毒以及吸毒人员借助网络平台吸毒。前者是指网站管理者等行为人以开设聊天室、租借服务器、提供视频工具等方式组织吸毒人员吸毒;后者是指吸毒人员进入特定的网络平台,观看他人吸毒表演、交流吸毒感受、传播毒品信息等行为。利用网络聊天室视频吸毒在侦查实践中变得常见,一般是涉毒人员利用网络平台开设虚拟房间,供吸毒者进行群视频、群聊等活动。该“房间”通常设置一定的访问权限,陌生人进入房间要经过较为严格的审核程序,例如需熟人推荐、需提交吸毒表演照片或视频等;经过认证后才得以进入。通过视频聊天技术,大批男女同步吸毒,各吸毒人员可以观看到群内其他成员的吸毒影像,同时伴随着实时聊天、色情表演等活动。类似聊天室吸毒的方式增强了吸毒人员吸毒时的快感,并提高了吸毒的刺激性和诱惑性,特别是对于一些涉世未深的青少年,增加了其染毒风险,必须要加以警惕。2011年10月30,公安部成功破获“8·31”特大网络吸贩毒案,查获涉毒违法犯罪嫌疑人员12125名,破获制贩毒案件496起,打掉制贩毒团伙144个、吸毒窝点340个。案件中,不法分子利用互联网视频聊天网站进行吸贩毒活动,大量吸毒人员在网站设立的虚拟“十人房”、“百人房”从事吸毒活动,表演吸毒行为,交流吸毒感受,甚至在网上进行毒品交易,这是网络吸毒行为的典型案例。

3.利用网络制毒。利用网络制毒,主要是指利用互联网传授制毒技巧以及利用互联网学习制毒工艺加工毒品的行为。现实中,一些不法分子利用贴吧、论坛、微博等网络产品传播制毒视频和文档,内容包含如何从药品中提取毒品原料、如何提高毒品纯度、如何制造冰毒等等,有些不法行为人将其制成光盘进行网上售卖。许多网民出于好奇、诱惑、侥幸等心理,根据视频和文档内容尝试制造毒品,为社会带来巨大隐患。2011年,厦门警方破获了一起类似案例。一名辍学的化工学校学生,躲在家中研制冰毒,经过3次试验,合成了疑似冰毒的晶体。自信心膨胀的他随即将制毒方法传到网上,进行有偿“传授”,非法牟利1万余元。之后检察院以涉嫌制造毒品罪,将其批捕。近些年来,在一些法院审理的众多制造毒品案中,几乎所有的犯罪嫌疑人都是在网络上进行购买配方和制毒工具,并借助于搜索引擎、网络视频等手段研制毒品。

(三)网络涉毒行为特征和危害

涉毒行为借助于网络的力量后呈现出与传统涉毒行为不同的特点。

1.隐蔽性。网络空间中人们可以通过匿名等形式参与交流,无需露面和接触,这使得一些涉毒违法犯罪行为难以被察觉,不法分子在“隐身”状态下实现非法目的。

2.跨地域性。网络不受地域限制,因此网络涉毒行为往往具有较强的跨地域性特点,网络即时通讯工具可以瞬时传达涉毒行为意思,物流、支付行业的发展也使得涉毒行为摆脱了传统的交易方式,陌生人交易增多。此外,随着国际物流业的发展,跨国性的涉毒行为也逐渐增多。

3.危害性。传统的贩毒、吸毒行为往往在隐蔽之处进行,被外人感知的程度较小,网络涉毒行为虽然也具有隐蔽性,但网络自身门槛低、受众多的特点决定了其存在被大多数人感知的可能,也就是说,网络涉毒行为会被更多的人看到,并受其影响,尤其是对于涉世未深的青少年来讲,在网络毒品的诱惑下,往往会使毒品的危害性倍增。

4.毒品类型新型化。实践中查获的网络涉毒案件中,绝大多数的毒品类型都为新型毒品。新型毒品主要指人工化学合成的致幻剂、兴奋剂类毒品,例如K粉、摇头丸、曲马多等等。新型毒品易制造、成本低、易携带、易服用、易隐藏。这些特性恰好与网络涉毒行为所需要的隐蔽性等特点相契合,为网络涉毒行为提供了便利。①宋鹏:《网络背景下的毒品犯罪新动向及其规制》,《河南工程学院学报(社会科学版)》2014年第1期。此外,网络涉毒行为还具有智能性、多样性、模式化的特点,②苗翠英、杨丽萍:《谈互联网上毒品犯罪及对策》,《政法学刊》2005年第1期。需要我们在理论研究和办案实践中加以警惕。

网络涉毒行为的危害主要体现在三个方面。首先对吸毒者而言,其获取毒品的渠道增多,获取毒品更为便利,网络的聚众性、刺激性、诱惑性增强了吸毒行为的瘾癖程度,对吸毒者身体和心理都会产生巨大损害;其次,对普通网友来讲,吸毒网站的存在以及网络涉毒信息的存在,增加了社会公众的染毒风险,特别是对一些青少年来讲,由于辨别能力相对较弱,往往会因为吸毒网站的诱惑沾染毒品,给个人和家庭制造灾难。再次,对于禁毒工作而言,借助于网络力量的涉毒行为,极易造成对毒品危害的淡漠,不利于禁毒工作的开展,另外由于其隐蔽性等特征,犯罪手段多样,增加了立案、侦破难度,使得禁毒形势变得更为严峻。

二、网络涉毒行为的评价盲区

(一)现行法律对网络涉毒行为的规制

对于网络涉毒行为,可以根据其行为类型和特点适用现行的法律法规进行规制打击。涉毒行为包括违法行为和犯罪行为,对其治理有不同的法律手段和法律规定。一定程度上,我国现行的法律体系可以对网络涉毒行为进行有效的遏制。

1.涉毒违法行为规制。对于涉毒违法行为的规制,我国现行的法律主要有《治安管理处罚法》、《禁毒法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《易制毒化学品管理条例》等。例如针对网络吸毒行为,可以适用《治安管理处罚法》第72条的规定。①第72条:“有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处二千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款:(一)非法持有鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的;(二)向他人提供毒品的;(三)吸食、注射毒品的;(四)胁迫、欺骗医务人员开具麻醉药品、精神药品的。”《禁毒法》第59条规定有下列行为之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予治安管理处罚:(一)走私、贩卖、运输、制造毒品的;(二)非法持有毒品的;(三)非法种植毒品原植物的;(四)非法买卖、运输、携带、持有未经灭活的毒品原植物种子或者幼苗的;(五)非法传授麻醉药品、精神药品或者易制毒化学品制造方法的;(六)强迫、引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射毒品的;(七)向他人提供毒品的。根据该规定,为整治网络吸毒、网络贩毒、网络传播制毒方法等行为提供了法律依据。

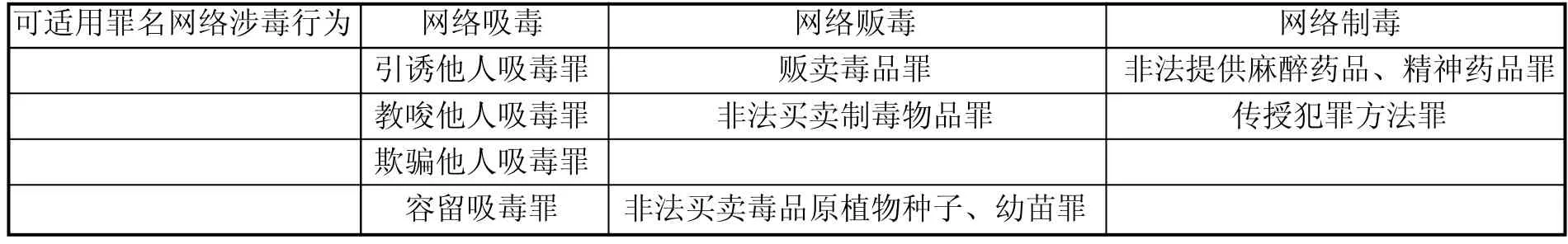

2.网络涉毒行为的罪名体系。对于涉毒犯罪行为规制,主要体现在我国刑法的相关条文。我国刑法中有关毒品的罪名体系共包含12个罪名,分别为《刑法》第347条规定的走私、贩卖、运输、制造毒品罪;《刑法》第348条规定的非法持有毒品罪、《刑法》第349条规定的包庇毒品犯罪分子罪、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪;《刑法》第350条的走私制毒物品罪、非法买卖制毒物品罪、《刑法》第351条非法种植毒品原植物罪;《刑法》第352条非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪;《刑法》第353条 引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪;强迫他人吸毒罪;容留他人吸毒罪、非法提供麻醉药品、精神药品罪。根据网络涉毒犯罪的行为类型,罪名体系如下。

表1 规制涉毒行为的罪名体系

(二)网络涉毒行为的规制困境

1.立案阶段——立案难。网络涉毒行为存在于网络空间中,网络空间的跨地域性及隐蔽性使得网络涉毒行为难以被发现,导致立案存在困境。首先,新型毒品辨别难,近年来,新型毒品频繁出现,诸如拉阿伯茶、跳跳糖等新型毒品,在识别和查获上难度较大。其次,社会对网络涉毒行为的认识存在误区,民众对于网络涉毒行为的危害性认识不够,甚至当作合理的新兴事物看待,影响了网络涉毒行为的立案和侦查;再次,从行为本质上来讲,与其他刑事案件不同,涉毒案件不存在法律意义上的“受害人”,因此很难存在举报、控告等线索,主要依靠公安部门根据情报平台等方式“主动式立案”,导致了立案不利;最后,对于涉毒行为的性质认定模糊也影响了立案工作。在司法实践中,网络涉毒行为是违法还是犯罪,是此罪还是彼罪,是有罪还是无罪,往往没有统一的认定规则,例如网络吸毒案件如何认定就存在不同的认识和做法。

2.侦查阶段——取证难。网络涉毒行为借助于互联网技术,互联网平台技术的迅猛发展也影响了网络涉毒案件的侦查工作。首先,交易形式隐蔽性强。现实生活中,网络涉毒行为利用新型支付平台和现代化的快递进行毒资交付和毒品转移,交易容易完成且隐蔽性强,给发现和取证增加了难度;其次,交易方式隐晦,在一些网络购物平台上,涉毒分子采用暗语进行意思联络。例如使用“卖肉”、“咖啡糖”等暗语,普通人难以发现,这样的聊天记录以及转账记录难以被认定为犯罪证据;再次,网络涉毒案件中跨地域性明显,甚至一些毒品犯罪集团通过互联网实现跨国贩毒,需要跨区域跨国家警务合作,这无疑增加了公安机关收集证据的难度。最后,在网络空间利用技术手段可以随时、瞬时删除涉毒帖子、聊天记录、论坛信息或网页,网络隐藏性很强,多数网络毒品犯罪都是通过程序和数据等无形操作来实现的,一条指令就可清除电脑中的所有数据或信息,犯罪分子极易转移或毁灭罪证。而且转账记录截图、聊天记录等证据形式,在法律上的认定依然存在困境,这同样是取证难的表现。

3.公诉阶段——定性难。对于网络涉毒案件,即使立案工作和证据收集工作完成,在公诉阶段往往也会遭遇到案件定性难的问题。第一,网络吸毒行为的认定问题。网络吸毒本质上依旧是一种吸毒行为,将其认定为违法行为并无问题,但随着网络平台的发展,目前网络吸毒的聚众化趋势明显,危害性也加大,特别是对于未成年人产生的诱惑和刺激性较大,恶化了毒品形势,在对网络聚众吸毒行为的定性上,出现了争议,各地出现了不同的做法;第二,网络“容留”行为的认定问题。对于利用网络开设吸毒聊天室的行为如何认定,司法实践中出现了不同的声音。有的认为可以适用容留他人吸毒罪进行处理,有人则认为容留行为不应包括网络空间。因此对于容留行为如何认定,面临司法困境;第三,对于网络经营管理人员的定性问题。网站管理人员的行为如何认定,也关系到网络涉毒行为的治理成效。对于明知有涉毒聊天室而放任不管的如何定性,对于未尽到审查义务的网络运营商如何处理,适用行政法规抑或刑法,追究何种责任类型等等,这都是需要进一步研究的问题。此外,利用网络传授制毒方法等,构成犯罪的,可以适用传授犯罪方法罪,但《治安管理处罚法》并没有规定传授违法方法行为,也没有规定非法传授麻醉药品、精神药品或者易制毒化学品制造方法行为及其处罚。如果行为人涉及上述行为,该如何认定,这在司法实践中也会遭遇尴尬。

4.审理阶段——量刑难。网络涉毒行为量刑难主要体现在量刑幅度以及死刑适用方面。量刑幅度上,网络涉毒行为产生的社会危害性有时要远远大于传统涉毒行为,但基于罪刑法定原则,即使危害严重的网络涉毒行为也应受刑法规定的刑期、刑种限制。例如非法买卖制毒物品罪,刑法规定犯本罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金,数量大的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。反观现实,网络上贩卖制毒物品的行为泛滥,是毒品蔓延的最大帮凶,但量刑上必须要根据上述规定,出现了罪行不均衡的问题;再如制毒案件的量刑在司法实践中普遍偏低,不利于禁毒形势的好转;死刑适用方面,出现了各地不同的做法,在云南等禁毒形势相对严峻的省份,可能贩卖冰毒达1000克才会被判处死刑;而在禁毒形势不严重的省份,可能贩卖冰毒100克就会适用死刑。虽然从表面上看并未违反法律规定,但从被告人的角度来看,无疑形成了实质的不公。另外死刑适用标准过严,一些地方法院在“死刑率”指标的压力下,对重大毒品犯罪案件的法律裁处过于宽松。此外,《刑法》并未废除运输毒品犯罪的死刑,但法院在对运输毒品犯罪案件量刑时,即使毒品数量超过死刑数量标准,也不判处死刑立即执行,导致实践中对运输毒品犯罪适用死刑越来越少,严重影响了打击毒品犯罪力度。也不利于死刑政策在毒品犯罪案件审理中的贯彻和体现。

三、网络涉毒行为的规制建议

(一)出台针对性的法律法规、司法解释

网络涉毒行为治理困境的形成很大程度上是由于缺少足够、明确的法律依据和相关司法解释。网络涉毒是伴随着互联网技术而衍生出来的新现象,网络吸毒、网络贩毒、网络制毒等行为也属于毒品违法犯罪的新形式,相关法律呈现了滞后性的特点,为此,应及时出台相关针对性的法律法规和司法解释,例如参照最高法、最高检出台《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件》的做法,出台打击互联网涉毒违法犯罪活动的司法解释,出台《网络涉毒证据认定规则》等辅助规定,重点明确证据固定、案件定性、案件量刑等问题。实现有法可依、依法打击。

(二)网络吸毒行为适时入罪化

目前司法实践中对于网络吸毒行为采取行政手段进行治理,从治理效果上来看并不突出,反而有愈演愈烈之势,为此,应适时加大打击网络吸毒的力度。首先从行政法角度,加大对网络吸毒的处罚;再次,从刑法角度,如果网络吸毒行为已经严重危害到国家社会利益和他人利益,具有严重的社会危害性,那么应当考虑为其增设新罪,因为网络涉毒行为已经不单单是吸毒者的自损行为,而是影响到了整个社会的稳定,并具有对不特定人群造成危害的危险,为此将其纳入到刑法治理范畴符合禁毒工作的需求,也符合法律精神的要求。

(三)通过扩张解释解决“容留者”责任

对于在网络上实施开设聊天室供他人吸毒的行为,在认定过程中意见不一。容留他人吸毒罪,是指为他人吸食、注射毒品提供场所的行为。此处的“场所”一般是指物理空间。但在网络时代,吸毒行为转移到网上,为此应适时将此处的“场所”扩张解释,把网络空间纳入其中,这样行为人如果开设网络聊天室,社会危害严重的,那么就可以认定为容留他人吸毒罪,最大限度地治理毒品聊天室负责者的刑事责任,此外在行政法规上,也可以对聊天室负责人做出处罚。

(四)健全网上传播制毒行为的治理依据

网上传播制毒方法,构成犯罪的,可以适用传授犯罪方法罪,而针对网上传授违法行为的,也应及时补充相应的制裁依据。基于上述构想,可以将网上传授违法行为设置两层规制,一是按照行政法进行行政责任认定,例如传授易制毒化学品藏匿手段等;第二是将一些危害严重的网上传播制毒行为纳入到刑法治理范畴,将传授犯罪方法罪进行扩容,把一些传授违法行为的方式纳入到该罪的适用范围。以此填补法律空白。

(五)规范网络涉毒行为的死刑适用

我国注重对毒品犯罪的打击,刑法中的毒品罪名的罪行规定中几乎都设置了死刑。基于我国死刑适用过程中“少杀慎杀”的理念以及废除死刑的国际呼吁,对于网络涉毒犯罪,在适用死刑过程中要尤为注意。基于目前实践中较为混乱的死刑适用现状,最高法院最高检察院应及时出台相关的司法解释,例如《审理网络涉毒犯罪案件死刑适用标准》等,明确毒品犯罪案件中死刑适用的条件和标准。

(责任编辑:丁亚秋)

DF639

:A

:1674-9502(2014)05-030-06

中国刑警学院

:2014-07-03