石马寺石窟艺术的小家碧玉

文/白英 图/史建忠

提起昔阳,人们最先想到的是大寨,而说到昔阳古八景之首的“石马寒云”,一般人却知之甚少。从昔阳县城驱车,一路怪石嶙峋,清泉绕流,随着窗外景色的变化,颇有峰回路转、豁然开朗之感,石马村的石马山,石马山上的石马寺就在不经意间进入我的视野,虽不是碧顶红墙的高大殿堂,但更具山区小寺的清雅、秀静。不同于云岗、龙门几处著名石窟的皇宫气派,这里更像“石窟艺术的小家碧玉”。

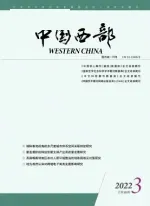

藏风得水 小巧精致

我的第一印象是这座寺藏风得水,极其美观洒脱,整个寺院坐东向西,全部裸呈在溪边的山坡上,重楼玉宇,亭榭台阁,如同用积木垛起来的一样。停车驻足,首先映入眼帘的是一座石牌坊,四柱三门,每一个构件全由一块石头筑成,气势恢宏,尤为壮观。牌坊正面左右两旁分别上书“西山”“朝奕”,中间凿作为“凌空结构”,牌坊后面也有八个字,两边是“普渡”“群津”,中间是“垂虹跨涧”,像是对石马寺的建筑方位和结构做出的高度概括。石牌坊与石马寺以及对面的古戏台遥相呼应,是整个寺庙建筑群的中轴线。站在此处仰视,整个寺庙有一种居高临下、悬空欲飞之势,给人以飘渺于天际云端的感觉。走过牌坊,便踏上了有300年历史的跨涧石桥——“凤阆桥”,继而拾阶而上,迎面所见便是石马寺。

这座寺虽然偏居一隅,论起年代却是地道的老资格,它的“文化资历”已越过所有的唐代寺院。现住寺中的觉智师父颇具文化气质,他告诉我,寺中石碑记载北魏永熙三年(公元534年),这里已经动工开凿佛像。如今,3个石窟,100多佛龛,1300多尊石佛静静地凝神眺望着对岸的青山,相看两不厌已然近1500年。这样壮观的寺院修筑在山坡上,显露无疑,格外显眼,多少有些不同于印象中古寺的深藏不露。再加上北方雨水少,石多无大树,石佛在别的地方婆娑烟雨,在这地方却要沐浴阳光,也许这就是缘分,这就是风格。

听师父讲,寺周围群峰环抱,状如卧马,人称石马山。石马寺始凿佛像于一大孤石上,取名石佛寺。隋唐时继续镌造,到唐朝,传说李世民在此遇险,被神马所救,便赐赠此寺神马一对,故易名石马寺。昔阳旧时八景之一“石马寒云”也是缘于这对石马。相传,这对石马每逢天气变化,雨雪降临之前,马口内便会喷云吐雾,将寺庙笼罩在一片烟霞雾霭之中。我推测它是特殊的地理位置所造成的一种特殊的自然现象,而隐幻出一种天上宫阙的朦胧感觉。

石头世界 因地而置

①藏风得水的石马寺

②石马寺的大雄宝殿

进入寺内,更感小寺的神奇。整座石马寺红石铺院,白砂石砌墙,摩崖石刻造像,石马、石桥、石碑、石牌坊,仿佛是石头的世界。寺院虽小巧精致,却布局合理,现存四组建筑自北至南横列有序。一进山门,正面宋代建造的大雄宝殿气势雄伟且宏大,殿前一双石马分立两侧。大雄宝殿正壁为天然巨石雕凿的摩崖石窟造像,北与观音阁相连,南与子孙殿对接,木构造作依巨石而建,浑然一体,或殿或廊,匠心独具。总观寺院整体,布局因地而置,结构合理紧凑,既保持了中国传统建筑的对称、稳重,又显得灵活、多变,不具呆板。

大雄宝殿是小寺的主建筑,顶部的两根大梁引起了我的注意,其中一根表面很粗糙,看起来就像刨渣皮一样。传说,石马寺是鲁班所造,修起摩崖洞,塑起佛像后,鲁班开始修大庙。不几天,各殿均已竣工,到了大殿上梁日期,却缺了一根大梁,吉日良辰,时辰不能错过,鲁班急得浑身是汗,忙乱中,急中生智,从房上跳下来,把刨渣皮收成大梁样,吐了口唾沫,大梁就成了。因此,留下了“木渣枋”的说法。令人惊奇的是这根木渣枋大梁至今完好如初,任劳任怨地已支撑千年。

听了美丽的神话传说,更加惊叹小寺建造的鬼斧神工。环顾寺内建筑,有单檐歇山顶、重檐歇山顶,也有六角攒尖顶,形式多样,随其地形与造像的需要而定。最为绝妙的是在大佛殿与子孙殿之间围绕两块巨石随形而建的砖砌拱券的蜗牛式悬顶,仿佛天然形成的石廊庑,可谓巧夺天工,这种结构既庇护了佛像不被风雨侵蚀,又便于信徒们的朝拜,实为石刻造像者的奇思妙想。顺着长廊登上石窟顶端的六角亭,鸟瞰石佛寺全貌,四周满目葱笼,耳畔松涛阵阵,寺院里钟声悠悠,偶有僧人在山下汲水,那是一幅多么恬静淡然的图景,难怪从古至今对石马寺的赞者如云。

①龙洞上方的供养人和礼佛图

②隋唐造像 自在观音

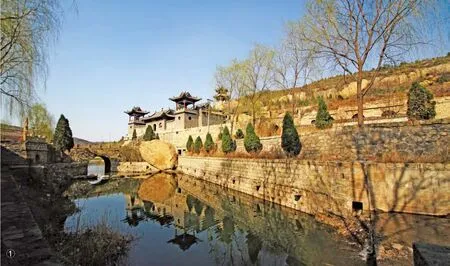

壁上千佛 蔚为壮观

③五米大佛

石马寺是一座石刻造像与寺庙建筑相结合的佛教寺院。寺内所有石刻造像雕凿在三块砂岩巨石的七个崖面上,虽没有都城石窟的雄宏壮观,但却不失石雕艺术的高雅品位,壁上千佛,蔚为壮观,古人的虔诚之心由此可鉴。

尤为珍贵的是石马寺内北魏时期的造像占到了百分之七十,主要有三个石窟、两个五米大龛、三个方形小龛、西崖龛造像和摩崖浮雕礼佛图,特别是南崖五米大龛造像,主尊面相威严,身躯端立;衣裾层叠翻覆,飘逸飞扬,给人一种重心向下的“力”感。左右胁侍菩萨,长颈秀目,面带笑意,温情洒脱,余味隽永。整铺造像给人以宁静、高超、飘逸、睿智和对世界一切的超脱之感,是石马寺北魏造像的精品。西崖浮雕礼佛图,造像形态均为静态,但由于整体构图的行列气氛和方向的引导,给人以静中见动、动中有静之感。更让人惊奇的是大雄宝殿内的龙洞,这处秘室是寺内最大的一个石窟,是最近收拾寺院才发现的奇观,据说是为避史书中说的灭佛,藏身藏经修的。龙洞拱门上方精美的坐佛和具有强烈时代特征的供养人像,衣着的华丽依稀可见;洞内侧壁上的坐佛,虽然侵蚀严重,但仍能感受到其安详的面容和超脱的心境。

隋唐及其以后的造像主要分布于第一块巨石的北崖、南崖、东崖,第二块巨石的北崖。佛像造型特点重在神似,姿态舒展自如,表情温和亲切,似乎不再是超然自得、高不可攀的神灵。其中,有一尊自在观音造像,身体微斜,一手支地,安态自如,而不失娴雅风度,雕凿工艺十分精湛,漂亮优雅极了!

这些巨石不仅以技艺高超的造型让人惊叹,更以其蕴涵的神话传说而令人神往。 传说,石洞凿成时,鲁班就请诸佛下界,各塑一像,千姿百态,栩栩如生。可是一点数,离一千三百二十尊,还差一尊,眼看开光时辰到了,怎么办?鲁班情不自禁地用手去摸脖子上戴的护身符,一看是一个一寸多的小佛像,就说:“原来你在这里。”于是,摘下来放在摩崖洞里,凑够了一千三百二十尊佛像。这些佛像最大的高五米,最小的是鲁班的一寸护身佛像。据说,来石马寺能看到这尊一寸大佛,就能万事诸顺,官运亨通。因其寓意由小到大,也叫由小到大佛。

佛缘 一寸小佛

斑驳厚重 盛世迎春

亲临太行深处的石马古寺,漫步于林木蓊郁的幽雅环境里,欣赏着精湛的石刻艺术和古朴的木构建筑,聆听着各种神话传说,自然而然联想到当年这里佛事活动的盛景,似乎感到自己也身临于佛国之中。然而,环顾石窟造像,让人心痛的是由于长期风化和人为的破坏,许多雕像已经“面目全非”,有的脸部五官残缺,有的四肢脱落,有的被生生地挖走,有的被人为地敲击。即便如此,被塑成石像的佛,依然安详地躺在这寂静的荒野,其锋锐的棱角已经消失殆尽,早已没有了昔日那坚硬、刚直的线条,当风来时,那残存的骸骨粉沫被风高高扬起,像是所有的梦,在空中

弥散。然而,一座座佛像依旧腰板挺直,面容坚定,凝重、沉稳的气质呼之欲出,不言自明的自尊似乎不曾遥远,正是这些斑驳的艺术杰作,带给我们厚重的历史气息,把历史的年轮呈现在我们面前,让我们在古人的膜拜中产生无限的遐想……

从遗留的佛像中我们依稀能窥见石马寺往日的风采

师父告诉我,遭受破坏最为厉害的依然是在历史上最为动荡的年代,在中国历史上那些最醒目的建筑总是被兵匪们当作了首选的洗劫目标,如阿房宫、圆明园,还有大大小小的庙宇,而一次次的洗劫后总是又有人来重修。在师父的指引下,我们看到石马寺的碑记上,也曾有好多次的维修记录,那一个个的姓名在风雨的剥蚀中仍然依稀可辨,心中不由感念他们献出的哪怕是一两碎银的一份份虔诚。是啊,那令人心动的善意总是敌不过金戈铁马、剑戟刀矛和升腾的烈焰,和平时古寺是人们的流连造访之处,而在战争和社会动荡面前,古寺便露出了它的软弱和无奈。历史就是在这个循环往复的怪圈子或兴或衰地朝前推进。

世间万事万物都存在于时间的形式中,石马寺当然也不会例外,它经历了千年的风雨沧桑,依然留存至今,而今石马寺遇上了好时代,可谓欣逢盛世喜迎春,焕发了生机。政府重视,民间崇尚,本地企业家李志恒无私赞助,整修了整个石马寺,衣冠不整的寺院得以重现昔日风采,它填充的不仅是过去经历的辉煌,还有那沉淀在古寺中深深的思索和畅想。佛的目光总是平静的,他会望着芸芸众生中的每一个人,你朝他凝视时能够看到他目光里的春意吗?