眉山人的东坡情怀

文 /棱子 若若 摄影 /巨源

从彭山江口沿岷江而下二十余公里,就到了有千载诗书城美誉的眉山。眉山古称眉州,建政始于南齐建武三年(公元496年),最初叫“齐通左郡”,后又名眉州、通义县。眉山是中国历史上著名的“进士之乡”,更因是“千古第一文人”苏东坡的家乡而举世闻名。1997 年成立眉山地区,2000 年撤地设眉山市。

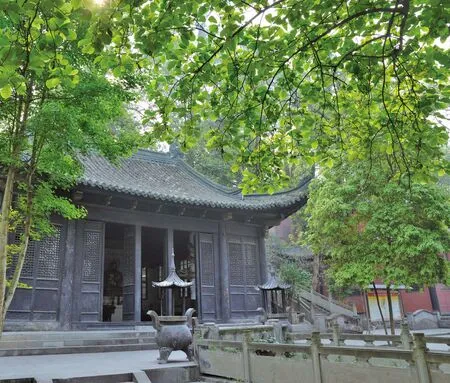

道教圣地蟆颐观

与眉山县城隔江相望的蟆颐观,又名“重瞳观”,因形似蛤蟆而得名。位于眉山市东坡区崇礼镇以北4 公里处,占地面积约380 亩。过去有人概括蟆颐八景为玉蟹呈祥、丹荔流香、虎滩钓月、龙洞探云、朱兰撷秀、紫芝延年、神灯夜游、玻璃晓镜。蟆颐山下的岷江段,江水清澈透明,又被称为“玻璃江”,古眉州八景之中的“蟆颐晚照”和“江乡夜月”就与蟆颐观有关,蟆颐山由此有了“东渡玻璃第一峰”的美誉。

重瞳古观始建于唐代,是蟆颐山的主体建筑,据说是陶渊明的好友四目仙翁陆修静的修炼场所,故名“重瞳古观”。 蟆颐观是历史上著名的道教圣地,唐末尔朱真人、杨太虚皆得道于此。

以前,观旁还有一座张仙楼。张仙,本名张远霄,眉山本地人,跟着四目仙翁学道。据说长得英俊潇洒,一表人才,传世的张仙画像身背弹弓,十分英武。后蜀灭亡,花蕊夫人被宋太祖所俘虏,后因在宫中偷藏蜀主画像,被宋太祖发现。花蕊夫人急中生智,说画中人物是送子张仙,时常祭拜可以多子多福,逃得一劫。从此“送子张仙”声名远播,在道教文化中占据了重要地位。

现在的蟆颐观大殿外存有一块明代石碑,记载着苏洵求仙得子的故事。苏洵早年生了三个女儿,但没有儿子,于是到成都的一家寺庙求嗣,并买了一张送子张仙图供奉在家。张仙本是蟆颐观供奉的神仙,苏洵供仙第二年便有了儿子苏景先,接着又生了苏轼、苏辙,实在是仙遂人愿。此事很快流传开来,人们纷纷到蟆颐观烧香求子。

蟆颐观还是文人墨客的聚集地,苏轼、陆游、范成大等大诗人都喜欢在这里饮酒吟诗,喝高兴了就把诗画涂在墙上,引得各路“粉丝”齐聚蟆颐观,好不热闹。明代著名文学家冯梦龙的《苏小妹三难新郎》 有“四川眉州……山有蟆颐、峨眉,水有岷江、环湖,山水之秀,钟于人物”的描述,把蟆颐山与峨眉山并列,其昔日的盛况可以想象。

蟆颐观

维修中的蟆颐观 摄影/宋明刚

冯梦龙说的苏小妹,其实叫苏八娘。之所以叫苏小妹,是因为眉山地区对年轻女性都喜欢叫“小妹”,比如到餐馆吃饭,招呼女服务员就会说“小妹,点菜”“小妹,来碗汤”,至今依然。八娘长苏轼一岁,是苏轼、苏辙名符其实的姐姐,从小就和苏轼苏辙兄弟一起玩耍嬉戏,由苏家乳母任采莲照顾。苏洵在嘉祐四年写的《自尤〈并序〉》中提到:“女幼而好学,慷慨有过人之节,为文亦往往有可喜。”由此可见八娘幼时便聪明好学,有一般女子所不具备的才学和志气,和两位弟弟在一起读书习文的时候便能写出一些令苏洵“喜”的文章。八娘16岁时与舅舅的儿子程之才结婚,婚后经常受程家虐待,婚后第二年生有一子,第三年就去世了,死时仅十八岁。

“故人送我东来时,手种荔枝待我归。荔枝已丹吾发白,犹作江南未归客”,有传诗中描绘的场景就在蟆颐观,而位于大殿前方那棵荔枝树就是当年苏轼离乡时亲手栽下的。据说荔枝树下的老人泉中有白蟹,是吉祥的象征,又与三苏祠的苏宅古井地脉相通,饮一口就能沾上三苏父子的文气,所以到蟆颐观的游人和香客都以能饮一口老人泉的泉水为口福。

蟆颐观以前还建有二忠祠,纪念魏了翁和孟昭图。眉州知州魏了翁是宋代勤政爱民典范,而唐代的孟昭图则带有忠君的色彩,他在皇帝被阉宦挟持的情况下依然冒死直谏,最后被沉于玻璃江,“知其不可而为之”的精神为世人称道。

三苏祠遗迹

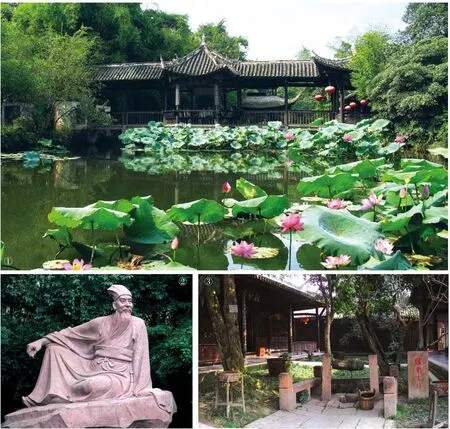

全国重点文物保护单位三苏祠的前身是苏家老宅,位于眉山市中心城区的纱縠行南街。元代,为纪念“三苏”父子,改宅为祠。明末毁于战乱,清康熙四年(1665年)在原址模拟重建。三苏祠几兴几衰,经数百年的营造,现已成为占地100多亩的园林。祠内沟渠纵横、小桥流水、曲径亭榭,错落有致,有“三分水,二分竹”的“岛居”之称,是典型完整的四川清代古典园林建筑。

一直以来,三苏祠都是文人墨客和广大民众拜祭圣贤的场所。祠内珍藏和陈列有五千余件有关三苏的文献和文物,是蜀中最负盛名的人文景观。 其中最具史料价值的碑是1983 年在眉山修文出土的《苏符行状碑》 ,廓清了苏东坡的孙子苏符葬在河南郑县的旧说,为苏符为何回眉山安葬这段史事找到了证据。最长的碑文是《表忠观碑》 ,全文850 字,记载吴越王钱缪的家族史。王安石赞誉这篇文章不亚于司马迁的《史记》 。它与《柳州碑》《醉翁亭记》《丰乐碑》 一起构成三苏祠四大名碑。

正殿、启贤堂、瑞莲亭是三苏祠最古老的建筑,都建于清代康熙年间。“苏祠瑞莲”是古眉州八景之一,最为读书人赞誉。传说,苏洵喜欢种荷,每当并蒂莲开,眉山就有学子考中礼部进士。“奇池荷极盛,并蒂兆科甲”,并蒂莲花成为眉州祥瑞的征兆和科甲的象征。仅两宋300年间,眉州中进士者多达886人,是闻名全国的举人之乡,后人修瑞莲亭以示纪念。如今,每年中、高考前夕,市内各校的学生都会到三苏祠赏莲烧香,祈祷自己一考高中。

除此以外,祠内的木假山堂、苏宅古井、洗砚池、百坡亭、披风榭等,都是游人必去瞻仰的地方。近年来,三苏祠内还新建了三苏生平陈列馆,苏东坡故事蜡像馆,三苏父子及程夫人、王弗、王润之、王朝云、苏八娘等塑像。

①②③三苏祠是87版《红楼梦》的重要取景地,《红楼梦》剧组曾在三苏祠取景拍摄长达三月之久。而三苏祠中的苏轼像已经成为了今天眉山的文化地标。 本组供图/三苏祠博物馆

其实三苏祠能够在战争年代保存下来,蒋介石应当记一功。当时各地军阀割据,中央军和地方军对三苏祠的骚扰不断。蒋介石认为有辱斯文,特别颁发了布告予以保护。不过,关于“中正厕所”的事就鲜为人知了。

1936 年,蒋介石为笼络军阀刘湘,专程到四川视察。突然想起自己曾为三苏祠做了点善事,心血来潮,想来祭拜三苏。眉山第四区行政专员余安民提前得到通知,率大小官员和乡绅200余人在三苏祠恭候。眉山人想得周到:委员长鞍马劳顿,万一内急想上厕所怎么办?一语惊醒梦中人。余安民赶紧吩咐手下修一座档次高点的简易厕所。

不过,蒋介石因紧急军务急奔成都,没顾得上在三苏祠停留,厕所自然没派上用场。余安民深感遗憾,于是把这个蒋介石一次也没“享受”的厕所取名“中正厕所”。中正厕所在三苏祠南大门右面,想体验一下“至尊权利”的人不妨到此一游。

苏坟山 据说这里只是三苏父子的衣冠冢

读书人最大的梦想就是有朝一日一举高中,在三苏祠,就有这样一个关于高钟(中)的故事。清嘉庆年间,雅安名山考生刘可海到眉山参加府试。刘可海与父亲到三苏祠祭拜三苏时,刘父琢磨:要是捐点钱物,肯定能保佑儿子考上秀才。当时的秀才“待遇”非常高,县官审案有资格不跪。州官李宁给刘父建议为三苏祠铸口高钟(中),于是三苏祠就有了口高1.1米,口径0.78 米的铁钟。刘可海后来是否高中不得而知,看在他没把钱花在烟花柳巷之中的面子上,姑且算他高中。

想不想知道古人是如何作弊的?眉州考棚与西面三苏祠之间那道百来米长的封火墙就见证过古人作弊。咸丰年间,为了让四川省学政大人何绍基监考期间方便休憩,就在封火墙上开了一道门以便进出。有些考生就利用这道便门互通“消息”,干些递卷子、方便“枪手”撤离等偷鸡摸狗的事。如今这道门虽已封闭,但留下的痕迹还清晰可见。有机会不妨到此转转。

受汶川、芦山地震影响,三苏祠内大量古建筑受损,自2013年8月起,对三苏祠采取闭馆维修、抢救文物。与此同时,以三苏祠为轴心、面积达600余亩的“东坡宋城”建设工程也在紧锣密鼓地进行。

苏坟山上的爱情绝唱

位于东坡区土地乡的东坟山,不仅是苏洵和程夫人的合墓之地,也是苏轼之妻王弗安息之所在。但苏轼、苏辙两兄弟在这里只有衣冠冢。有人对苏轼死后不回故乡与父母、妻子“团圆”,而与苏辙兄弟“落户”河南嵩山难以理解。据有关苏学专家推测,原因有三:其一,苏洵死时虽只是个九品小官,但其时苏轼成了哲宗皇帝的老师,苏辙也当上了副宰相,父以子贵,皇帝出钱恩准返回老家安葬,这是情理之中的事;其二,苏辙在一篇《卜居赋》 中记载了父亲有意安家嵩山下的史事,兄弟俩葬在嵩山,可能是为了却父亲的心愿;其三,苏轼晚年流放在外,贫病交加,加上党派纷争厉害,很难回眉山安葬。

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘……料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”这首悼亡词中的千古绝唱《江城子》 是苏轼恰逢亡妻王弗死后10 年时所作,让人不禁要叩问老天为何如此对待这对有情人。后人根据词尾一句“明月夜,短松冈”,在苏坟山遍植松树,因此苏坟山又叫爱情山。其实,苏轼在安葬爱妻的时候,就亲自栽下青松以示纪念,有诗为证:“老翁山下玉渊回,手植青松三万栽。”

要说王弗,实在是川妹子的最佳代言人:漂亮、聪敏、贤慧,又明事理。她与苏轼因“唤鱼联姻”造就千古佳话,16 岁嫁入苏家,27 岁病死异乡。虽然苏轼后来又娶了第二任夫人王润之和妾王朝云,但王弗在他心中的地位无人替代。苏轼在给王弗的墓志铭中说,每当他会客,在里屋的王弗事后都要站出来给他分析,劝他亲君子远小人。当王弗在京城病故后,苏洵表示,王弗一定要葬在他和程夫人身边,由此可见王弗受宠的程度。半年后苏洵去世,苏轼扶柩千里,将父亲与妻子安葬在苏坟山。

2000 年,政府在苏坟山新修了50 步石阶,人在上面走时会发出音乐般的声音。为何出现如此奇妙的情况?有人说这是上苍被苏轼和王弗的爱情所感动,特意为千古绝唱《江城子》配的音乐。

报恩寺与罗平水码头

全国重点文物保护单位报恩寺位于眉山市东坡区罗平镇(原属罗平镇,罗平镇现已撤消),始建于唐。现存建筑为元泰定四年(1327年)重建,清乾隆二十六年(1761年)增修。寺院坐北朝南,占地635平方米。报恩寺大殿是一座典型的元代建筑,又保留了许多宋代的营造方式。

传说,唐朝时有一个秀才赴京赶考,走到黑龙(今青神黑龙镇,与高丰村仅一河之隔)时突生疾病,便借住在当地一家姓龙的员外家。正逢员外外出,家中只有管家和女儿。在员外女儿的精心照料下,秀才的病逐渐好起来,并与员外的女儿日久生情。秀才病好后进京赶考去了,龙员外回家听说女儿与秀才的事,认为女儿败坏家风,逼女儿自尽。秀才在京城考取了功名,一路奔到黑龙准备迎娶心上人,不想龙女已成黄土,悲痛万分的秀才便修建了报恩寺,以纪念和报答心上人的恩情。

报恩寺 随着陆路交通运输的兴起,水路交通逐渐衰败,如今的报恩寺再难见到往昔香火鼎盛的场景了。摄影/宋明刚

唐以后,报恩寺几经毁废,元泰定四年(1327年)重新维修,清乾隆二十六年又再次大修。现该寺仅存大殿,大殿屋顶没有用一颗钉子,全靠木料之间桦楔结合而成,堪称鬼斧神工,是研究省内宋元代建筑艺术的极其珍贵、不可多得的实物例证。

罗平镇位于眉山城东南20公里,与青神县隔河为界。由于地处水运码头,罗平镇长年商贾云集,船桅林立,素有“小香港”之称,是通往成乐水路的命脉航线。大米、火把柴、土特产从这里运出去,又购回盐、酱油、布匹等日常百货。但因匪祸不断,人们盼望太平,后来改名太平镇。1981年又改回罗平镇。

解放前,罗平码头常有二三十只商船停靠,夜晚船工们提着马灯上岸喝酒、品茶、逛窑子、听评书,因此茶楼、酒肆、青楼生意火爆,罗平场的女子和评书也名扬水路,风光一时。罗平镇的女儿渡,也是当时岷江水路的一道风景。那时,罗平码头夜间摆渡的,多是秀色可餐的年轻女子。为什么是女子摆渡?有人说可能与当时盛行的青楼花船有关,但无从考证。不过,听当地老人说,女儿夜渡,夜渡女儿,其间确实发生过摆渡女与客商私奔的故事。

说到罗平镇,就不得不提到克非和王矮子。克非是土生土长的罗平人,其反映罗平土改的长篇小说《春潮急》在国内引起轰动。王矮子是个厨师,曾为到眉山视察的朱德委员长主厨。王矮子的绝技是甜黄蛋,这道菜不冒烟不冒气,但吃起来却烫在心里。其味醇甜、化渣,深受朱德喜爱。

美食在眉山

说到眉山的美食,三个字——“不摆了”!

眉山的饮食文化源远流长,自古有“吃在四川,味在眉山”的说法。从这里走出去的苏东坡,不仅学识渊博,诗文书画俱精,还因其独创多种东坡美食而享誉至今,他还流传下许多反映各地佳肴、烹制各种美食的诗文,堪称古代美食家。

到过眉山的人都吃过东坡肘子。因其肥而不腻,粑而不烂的特点,色、香、味、形俱佳,被称为“美容食品”,外宾赞颂它“可列入世界名菜”。

关于东坡肘子的由来,民间流传有不同的版本。一说东坡肘子并非苏东坡创制,而是其妻子王弗的妙作。一次,王弗在炖肘子时不慎烧干了锅里的汤而致肘子焦黄粘锅,为了掩饰焦味,她赶紧加入各种配料烹煮,不料端上桌的肘子味道出乎意料的好,把东坡乐坏了。之后,苏东坡反复炮制,掌握火候,还向亲友大力推广,于是,东坡肘子也就得以传世。另一种说法是说苏东坡到江西永修一带任职时,给当地一个农夫的孩子治好了疾病。农夫为表感谢,特地留他吃饭。乡村美景陶醉了苏东坡,他不禁吟了一句诗:“禾草珍珠透心香 。”正在灶间做饭的农夫听了,以为这是苏东坡在教他怎样去煮肉——“和草整煮透心香”,赶紧将肘子和系肉的稻草一起放进锅里去煮,结果煮出来的肉意想不到的香,苏东坡在此基础上加以改进,便有了一道传世名菜东坡肘子。

眉山的东坡肘子,无论是做法还是吃法,较苏东坡时代已大有不同。一种清汤式,吃的时候把蒸熟的肘子灌以炖鸡的汤,加少量盐、少许葱即可。另一种是佐料式,即将配好的佐料浇在蒸熟的肘子上。眉山的东坡肘子佐料十分讲究,由17种原料组成,具有鲜明的特点,且适合东、南、西、北的客人和海外友人的口味。

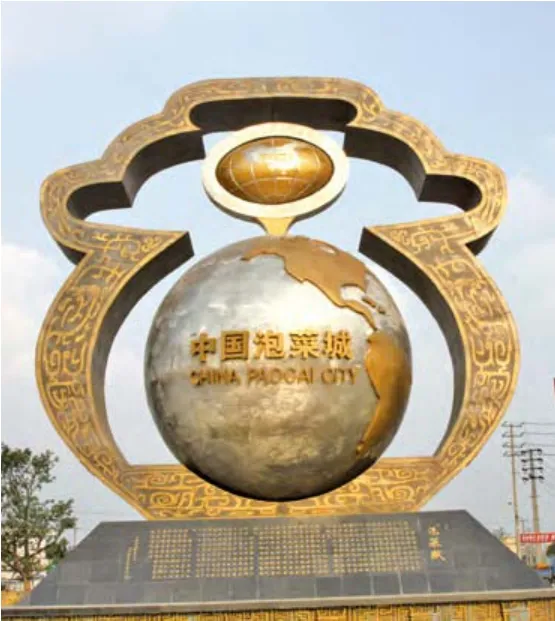

眉山的新“名片”——中国泡菜城 摄影/宋明刚

央视《舌尖2》近期推出的节目里,有一段关于眉山家常菜的镜头令观众耳目一新:自家制作的蛋卷、咸鲜的腊肉香肠、酸辣带劲的泡菜鱼,还有凉拌鸡和泡椒凤爪。不仅令摄制组欲罢不能,更是让全国观众垂涎欲滴。不被电视机前的观众所知的是,摄制组一行十人大部分是北方人,对辣味天生抗拒。但面对眉山吴家端出的家常菜泡椒凤爪,那叫一个爱得热烈。辣得眼泪直流,还一个劲说“好吃”!

眉山人都知道,泡椒凤爪的主要佐料就是泡菜的酸水。泡菜在东坡故里俗称酸菜,当年东坡不仅喜食泡菜,还亲手制作泡菜。古往今来,东坡故里的城乡几乎家家户户都能制作泡菜。因此,眉山东坡区又被称为“中国泡菜之乡”。

有文字记载的泡菜制作历史,可以追溯到1500多年前。相传在商代,眉山的彭祖在炖鸡做菜时用盐来腌制食品,这就是最初的泡菜。泡菜本身既是美味,又是制作美食的重要佐料,素有“川菜之魂”的美誉。

三苏祠如今正在闭关维修,这次维修是最近十年最大规模的修葺。据了解,三苏祠将于2015年初正式对外开放,届时,一个更加美丽的三苏祠将会与各位游客见面。 摄影/宋明刚

眉山地处北纬30度,富饶的土壤,生产出丰富的蔬菜品种资源,为泡菜提供了丰富的原料,温润的气候环境又为泡菜生物发酵创造了条件,从而形成了独特的菌种,使得眉山泡菜独具鲜、香、嫩、脆的品质。

泡菜在眉山是很家常的东西,但越家常、越普通的东西往往蕴含着更为深刻的感情。而在眉山这个“美食江湖”里,人们向来是把美食当做一种生活方式,街头巷尾满溢着让人回味无穷的各色美食小吃。眉山人家家做得一手好菜,家常美味伴随孩子健康快乐成长,成为他们想念家乡、牵挂亲人的牢固记忆。

就像人们一边品尝着东坡肘子,一边怀念着东坡先生。