1949年以来我国大城市土地利用动态演变影响因素与机制分析

秦社芳 杨晓娟 杨建锡

摘 要:近年来众多学者从不同角度对城市土地利用和形态在时空变化上进行了大量富有成效的研究。然而,这些研究多是对城市空间变迁及其内部机制的研究,对城市内部用地分异过程与特征研究较少,而从宏观与微观相结合的角度进行综合分析和研究的成果更甚微。因此,结合城市空间扩展和土地利用结构变化二者的发展轨迹,从不同时段探讨了影响城市外部扩展与内部分异的主要因素和动力机制,以期对未来有效引导、控制城市扩张和合理利用城市内部土地资源的研究工作具有一定的参考意义。

关键词:中国大城市;土地利用;影响因素与机制

Abstract:In recent years, many scholars from different views on urban land use and Form of changes in time and space on a great deal of fruitful research,while changes in the urban space and its internal mechanisms of research, more from the external expansion of the city Point of view, the land within the city differentiation process and the characteristics of small, but from a macro and micro perspective of combining a comprehensive analysis of the results of research and little more. the papers with urban expansion and land-use changes in the structure of the two development trajectory, from different time slots on the impact of external expansion and cities within the different parts of the main factors driving force and mechanism.In order to effectively guide, control the future city expansion and use of land resources within the city proper has certain reference significance.

Key words: the big city of China;land use;influencing factors and mechanism

中图分类号:C912 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2014)-05-25(10)

1 引言

城市作为一个复杂巨系统,在人口增长、经济发展、城市化进程不断加速、土地资源日益稀缺的今天,城市土地利用结构变化剧烈,城市扩张进程越来越难以控制。因此,有效引导、控制城市扩张和合理利用城市内部土地资源的研究工作具有重要意义。

国内外关于城市空间结构及其发展演变的研究成果非常丰厚,主要从城市景观、土地利用与土地覆盖变化(何春阳,2005;匡文慧,2005:刘盛和,2000;冯健,2003;刘盛和;2001),以及功能区、社会经济动力、生态环境(闫小培,2006;顾朝林,2000)等角度进行研究。近年来众多学者从不同角度对城市空间扩张规律、模式、动力机制及土地利用结构和形态在时空变化上进行了大量富有成效的研究, 揭示了城市土地利用在平面上、立体上和结构上的空间表征,为土地资源的合理配置和有效利用及城市规划提供了参考依据。进入1990年代后,土地利用/土地覆盖被变化受到越来越多的关注,成为全球变化研究的热点核心领域之一。

本文结合城市空间扩展和土地利用结构变化二者的发展轨迹,从不同时段探讨影响城市外部扩展与内部分异的主要因素和动力机制,以期对未来有效引导、控制城市扩张和合理利用城市内部土地资源的研究工作具有一定的参考意义。

2 中国大城市空间扩展与用地转化研究

1949年至今,中国城市进入了工业化建设时期,城市空间扩展的速度和强度一度加大,期间经历了几次大的空间扩展。总结中国大城市空间扩展的趋势和特点,可发现以下规律:

2.1 空间扩张的趋势与特点

2.1.1 扩展速度差异较大

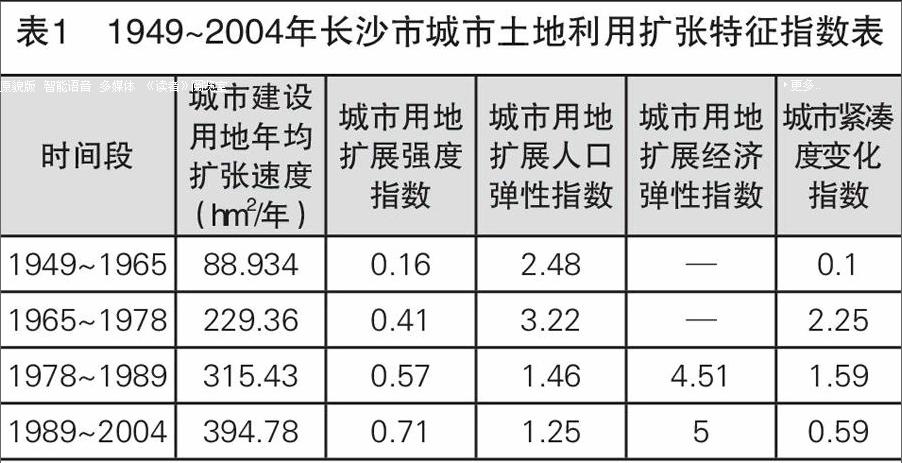

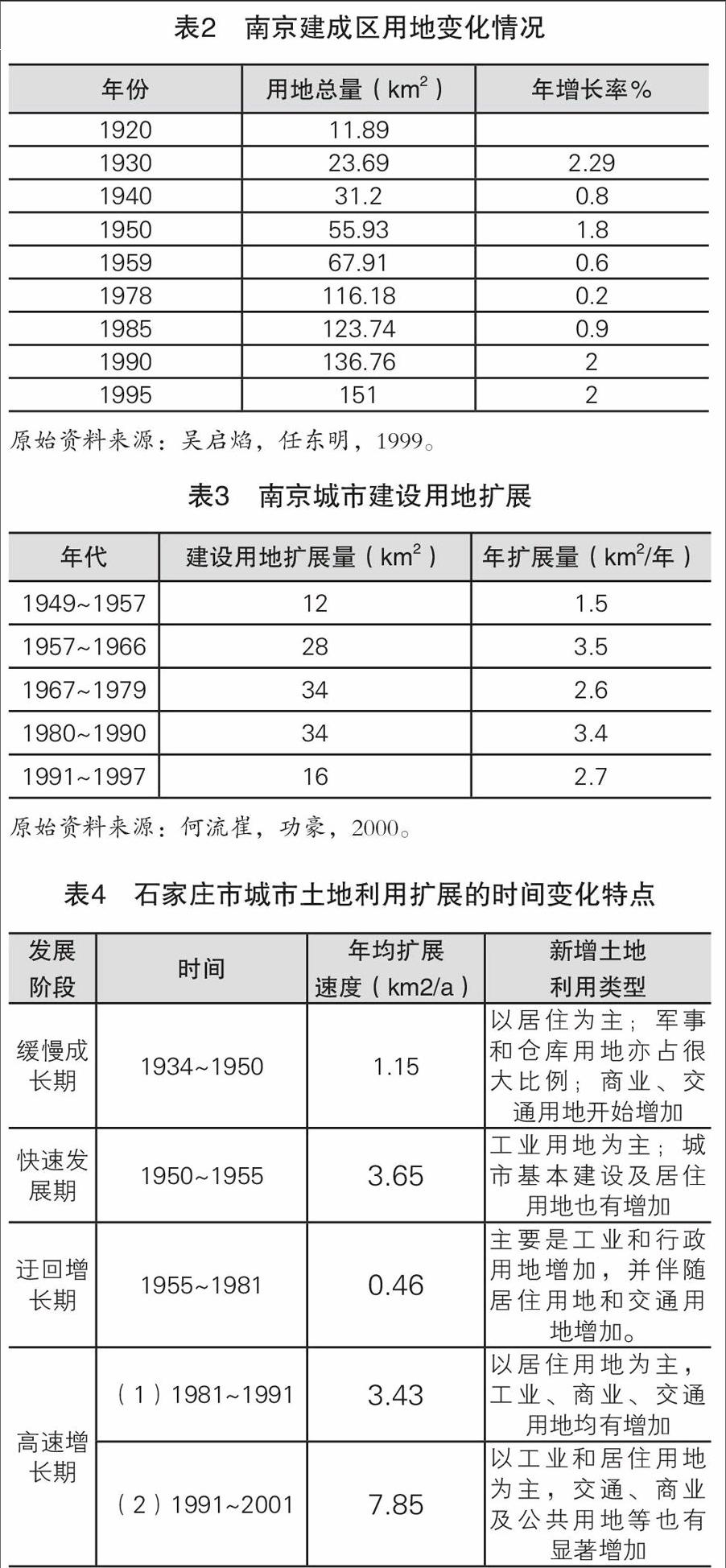

从共和国成立到当前,中国大城市建成区范围持续增长,但不同时段扩展速度差异较大。总体而言,计划经济体制下,城市空间扩张速度较为缓慢,改革开放后基本都进入了快速和高速的扩展期。城市建设用地扩张的速度和强度随着时间推移逐步加快,整体上呈现出非理性向理性发展的趋势(表1,2,3,4)。

综合分析研究各大城市扩展速度变化趋势,大致划分以下阶段:

(1)缓慢成长期(1949年之前):新中国成立前的战时阶段,由于战争对城市发展的削弱和不利作用,导致大部分城市发展缓慢,仅有少数城市由于符合战争和军事需要(地理位置、交通条件或者保密性等因素),发展相对较快(表2)。且这一时期城市发展主要依托工业和居住两种用地类型来支撑城市空间结构,公共设施、市政设施、绿地等用地仅零星布局于城市中。

(2)快速发展期(1950~1958年):1949年后,城市进入战后恢复建设时期,此阶段全国各大城市空间扩展速度较快(表1,表3;图1),这一时期中国实施集中计划经济体制,政府投资是经济资源配置的最主要手段,几乎不存在市场调节,加上国家宏观战略的需求,国家对西部城市投资的偏重,使得西部城市利用国家集中计划经济体制对全社会资源进行计划配置的方针政策,得到了一定程度的发展,东部和中部城市在此阶段也得到了有效、快速的发展。

(3)迂回增长期(1959~1978年);此阶段由于国家发展政策上的失误,1958~1960年的大跃进使得多数城市重、轻工业比例严重失调,工矿用地迅速增加,但城市基本建设,如居住、交通、商业等用地扩展甚微,少有发展,3年间城市建设投资几乎不及基本建设投资总额的百分之几,城市面貌混乱且拥挤,城市空间扩展缓慢(表4)。之后1960~1976年是自然灾害和文革时期,人口曾一度减少,城市建设也几乎停滞,仅有少数城市得到了有限发展。

(4)高速增长期(1978年至今):这一时期,由于具有重大历史意义的改革开放和土地有偿制度的确立和实施,使得全国城市得到了普遍高速的发展,尤其是东部沿海城市率先发展壮大起来,成了全国城市发展的先锋军。届时,大量人口涌入城市,城市二、三产业发展迅速,工矿、商业、居住、交通、市政、绿化等用地均有所增长,其中有旧城改造,但更多的是占用城市边缘的耕地向外蔓延和扩张,随着经济的发展、社会的进步,城市用地的扩展势不可挡。

2.1.2 扩张方向差异明显

新中国初期,城市经济基础薄弱,城市发展缓慢,相应的城市面积也较为有限,但扩张和延伸的空间较为充足,且土地实行无偿使用和占有,所以城市扩展方向基本不受限制,导致城市向周围无限蔓延,蔓延和扩张的形式主要以圈层结构为主,如图1所示,随着经济和社会的快速发展,尤其是改革开放以来,城市发展速度明显加快,迅速向外蔓延,当扩展能力已达到目前经济技术所能承受的水平时,城市向外扩展范围受到限制,扩展区域基本饱和,只能向某几个极其有限的方向扩展,因此出现了内部填充、置换或者开辟新的城市中心的阶段,以等待下一次的劳动分工、制度创新和技术进步。

2.1.3 空间结构由单一中心向多核、多中心转化

城市建设之初大多由于功能单一,导致空间结构单一,主要以工业中心城市、商业中心城市、旅游中心城市、综合中心城市等几类出现。改革开放后城市急速扩张,迅速向外蔓延,由于交通费用、级差地租等带来的一系列门槛使得城市次级核心区域产生和发展,城市中心城区发展空间进一步拓展,至此单一中心格局有所改观,城市摆脱单一核心的中心城区高度密集发展的格局,开始向多层次、多中心、网络化、现代化的发展阶段转变。

2.1.4 空间扩展对不同类型用地的占有程度

共和国建设始初,各大城市空间变化范围广阔,几乎遍及建成区周围的各个角落,且主要以占用大量耕地为主,对其它用地类型的占用趋势不很明显。改革开放后,随着扩展区域的饱和,城市扩展对周围农村居民点和其它建设用地的占用趋势愈来愈明显,占用面积愈来愈多,对林地和水域的占用仍比较微弱,总体来讲仍以占用耕地为主,其它用地占用为辅,由此可以看出中国大城市空间扩展是建立在对周围肥沃耕地占用基础上的。近年来,为防止一些大城市无限蔓延和扩张,以及开发区的盲目设立,减缓农业与非农业之间的用地矛盾,一些城市已根据土地利用总体规划,坚持土地开发、利用、整治、保护相结合,严格控制各类建设特别是城镇和开发区建设用地规模的扩大,各类建设用地要由外延扩张向内涵挖潜转变,充分利用闲置土地和存量土地,切实保护耕地,走环境保护、生态恢复、资源节约型的城市发展道路(图2)。

2.2 城市土地利用结构变化趋势

1949年以来,中国城市空间扩展在空间上可分为两种形式:一种是向外的城市地域的扩大(即水平方向上城市地域空间的蔓延),也即城市空间在数量上的增加;另一种是城市内部空间重组及用地置换(即在垂直方向上城市空间的增厚),也即内涵扩散(城市空间集约度的提高和空间使用性质的转变)。而外部扩张在城市发展初期较为明显,内部填充和置换在城市发展到了一定阶段表现才日益凸现,下面采用我国大城市土地利用结构的变化趋势和特点来分析1949年以来各大城市用地结构转化的模式和特点。

2.2.1 城市功能特征的转化

城市空间扩展和城市功能演变是相应的。空间扩展是城市功能扩展的体现(何流,2000)。解放初,我国城市功能单一,往往由一种功能为主发展起来,如工业型城市、资源型城市、旅游观光型城市、交通枢纽型城市、一般加工型城市、综合性服务型城市等,随着经济、社会的进一步发展,城市功能的变化主要体现在量上的增加,且逐步向混合型、多样化的功能过渡,其间主要演变趋势为“单一功能为主——工业生产和商业、服务业功能为主——生产性服务业中心和金融、信息、科技、教育等综合服务功能为主的模式”。城市功能逐渐转变引起各种性质的用地量普遍增加和用地布局的变化。以上城市功能转变的三个阶段表现在城市空间扩展上则是“单一或两种用地类型主导城市空间结构的格局——工业用地、居住用地和公共设施用地是城市空间扩展的主力军——城市建设用地中三产和居住的比重上升”,城市空间的演变表现为城市空间更新,以用地置换、高层、多层开发等为主,空间集约度提高。城区原有的其它功能向郊区扩散,大量农村土地被征用,承担外迁的城区人口和企业,是城市空间的新拓展(黄亚平,2002)。

2.2.2 城市用地转化及分异过程

1949~1978年,全国大城市用地分异主要表现为:城市农用地被大量转化为建设用地,其中被转化为工业用地的数量最多,居住和公共设施用地其次,对外交通和道路广场紧随其后,其他各类用地所占比例较小。在建设用地内部,各类用地之间转化甚微,主导城市用地转化的主要是农用地转化为城市建设用地。

1978~2007,伴随着经济增长而来的经济发展模式与产业结构的转换对城市空间置换也提出了新的要求,从土地有偿使用制度实施以来,城市土地的供给逐渐由计划划拨为主转向市场交易为主,城市地价在市场引导下也逐步走向合理化。尤其是20世纪90年代以来,各大城市实施“退二进三”的产业结构调整以及产业规模化、集群化的发展趋势,使得城市工业用地比例下降,且较多从市区中心置换出来布局在郊区。而与此同时,随着人们经济条件的改善及其对居住环境的重视,商品房市场逐渐活跃起来,但考虑到房地产开发成本效益问题,住宅用地呈现出向城区边缘转移的趋势。在产业和住宅的转移过程中均反映了人们对土地成本低势位、土地产出效益高势位以及土地快速增值的追求,土地价格的空间变化对城市土地利用空间结构模式的形成起到了推动作用(周国华,2006)。

从用地类型来看,全国大城市商业用地、居住用地、工业用地价格空间变化格局有所差别,商业用地一般都位于城市中心区,且近年来容积率不断上升,商务用地不断增多。而居住用地、工业用地最高价位则逐步由中心城区向周边转移,尤其是工业用地更为明显,由此而形成的效益级差使得工业、居住用地向外部迁移,促使“商业—居住—工业”用地梯度模式进一步形成。而城市内部用地转换的基本趋势是由工业及公共设施用地转化为居住用地的面积较多,工业用地却主要由农用地、水域和其它用地直接转化而来。市政和对外交通用地转化比例最小,工业、仓储两类用地之间转化频率依旧频繁,但对外交通用地和道路广场用地也有很大一部分是由工业用地转化而来,此外绿地面积明显增大,分布区域较为广泛。

2.2.3 行业用地分异过程

近年来,由于城市扩展受到地形等条件限制更为强烈,使得城市扩展进入内部填充及用地置换阶段,以达到城市更新的目的(图3)。其中工业用地自80年代后基本开始从市中心逐步置换出来,以大型企业为龙头较为均匀的分布在市区边缘地带,形成了工业区。除此之外,居住用地郊区化或向新城迁移的趋势也较为明显。商业用地也基本于90年代末期,在市中心繁华街道旁、交叉路口、交通枢纽地带形成一定规模的商业街或商业中心,而大型商务中心除了和商业布局在一起,也会选择在郊区地段较好、环境优美、地价较低的区域布局。

①工业用地空间分异

在我国城市扩展过程中,一方面工业用地面积的增加推动了城市的扩展,另一方面工业用地也顺应城市扩展的规律,有其自身的发展与迁移轨迹(张新焕,2005)。解放后至大跃进前,我国城市尤其是工业型城市进入了大规模工业建设时期,构筑了我国大部分城市工业布局的初期格局,其工业用地大多处于当时城区中心的外围(图4a)。之后,由于“大跃进”和“大炼钢铁”的失误以及“文化大革命”的影响,几乎所有城市工业在1958~1976年处于滑坡甚至停滞状态。直到十一届三中全会后,各大城市的工业才进入新的发展时期,工业用地在旧城扩张的同时再次向外迁移,由市区向郊区扩散(黄丽,1998)(图4b)。其空间分布相对比较均匀,也有工业用地扩展中心呈明显的轴向分布的情况。如北京市工业用地空间分布80年代后沿京通公路延伸的工业用地扩展轴,东西长约20km,年均扩展强度指数为1.62,为区域总体水平的3.8倍,是这一时期北京市工业用地发展最快、空间集聚最为显著的工业走廊(顾朝林,1994)。

90年代后,随着经济的高速发展和科技的进步,我国城市工业类别逐渐增多,这一时期由于城市规划和土地市场的调节作用,工业用地基本上从市中心置换出来,分布在城市郊区地价较低的地带(图4c),总之,从城市中心到建成区边缘,工业用地面积比重逐渐升高,但仍有许多城市市区内工业分布仍较凌乱。

②居住用地空间分异

人口增长是城市规模扩大的根本动因,因此在城市用地中,居住用地所占比例应保持最大,城市扩展过程中,居住用地的分异现象也较明显。20世纪50年代初到60年代初,由于城市交通条件的限制,并考虑到工作、生活和管理上的便利,各工业区内逐步健全了职工居住和生活服务设施,这样的“企业办社会”的状况在全国各大城市都较为显著,城市用地形成单位“大院式”的格局(黄丽,1998)(图5a)。

改革开放以来,随着经济的发展和人口的迅速膨胀,各大城市住宅建设进入高潮,居住用地急剧扩展。同时由于土地使用制度的改革,综合开发方式的兴起,城市里形成颇具规模的居住小区(图5b),但总体来看,从城市中心到建成区边缘,居住用地面积比重逐渐降低。

进入1990年代,房地产市场在全国日趋活跃。为了满足不同收入阶层的需要,各级各类住宅小区开始出现(图5c)。目前,随着城市的扩展,居住用地面积也相应扩大,但市中心居住用地密度明显比新城区要高,在城市的发展中,居住用地向新城扩展的趋势较为明显。

③商业用地空间分异

商业对地价市场的变化反映灵敏,所以商业用地的迁移与扩展最能体现城市区位的优劣(姜巍,2003)。各大城市的商业中心由于城市发展规模、经济发展水平与阶段、居民购买力等一系列因素影响最初规模都较小,且布局分散。随着经济进一步发展,到了80年代已有商业中心不断发展壮大,同时在条件适合的地方形成新的商业中心,且扩展具有较强的空间集中性和中心邻近性(图6a)。在产业结构调整的大背景下,第三产业日益活跃,商业也随即迅速发展起来,至90年代末期,各大城市商业用地已形成一定规模的商业街或商业中心(张新焕,2005)(图6b),目前,商业发展更多表现为垂直方向上容积率的提高(来避免用地不足、满足市场发展的需求),且在内城的更新与改造中开始重视城市中心商务区的建设,同时得力于城市土地有偿使用制度的实施,使得城市由于地价的作用分布以中央商务区为最高点依次向外递减的规律明显开始起作用(顾朝林,1999)。

3 中国大城市用地扩展影响因素及机制分析

3.1 影响因素分析

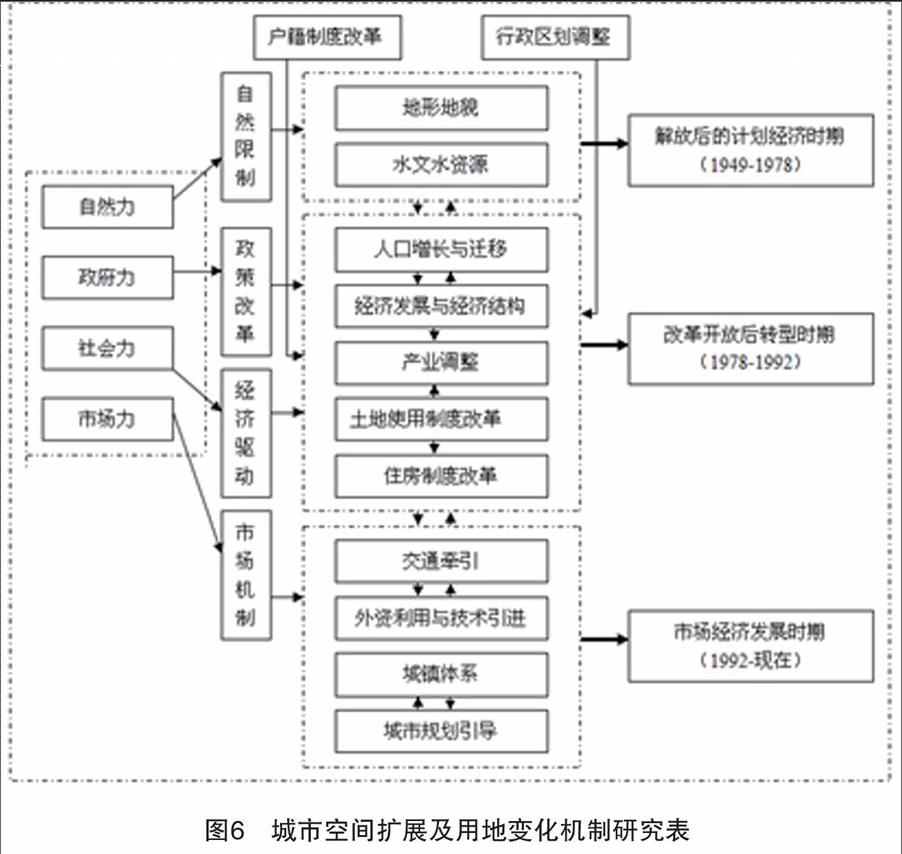

城市空间扩展和用地转化实质上是城市在城市发展内外动力作用下的空间移动。促使城市空间扩展与用地变化的内外部动力主要有:自然地理条件、人口迁移与增长、经济总量的增长、城市产业结构的调整、城市功能的演变,还有国家或区域的宏观经济发展状况、政策的变动、体制的创新、外部资金的投入、城市规划的制定和实施等等,这些政治、社会、经济、环境等方面的众多因素相互影响、相互制约、不可分割,正是它们的合力形成了我国城市空间的扩展和用地变化的主要模式。但在不同时期,各因素的主导作用机制与方向有所差异,从而促成了各阶段扩张速度、扩张模式以及扩张形态的差别。具体分析如下:

3.1.1 自然地理环境

自然环境条件是城市用地扩展的基本限制因素。在城市最终发展形态中,自然地理环境条件起了基本的决定作用,其中起主要作用的有地形地貌、水文地质、气象气候等因素,它们主要对城市用地选择、功能区组织、规划布局以及城市的总体空间格局和用地功能演化等诸多方面有一定程度限制,是城市用地结构形成演化的重要基础条件。