清代华北平原灾害赈粮调度数量的时空变化

黄 欢,萧凌波,罗玉洪,方修琦

(1.北京师范大学 地理学与遥感科学学院,北京100875;2. 中国人民大学 清史研究所,北京100872;3. 珠海市紫荆中学,珠海 519000)

清代华北平原灾害赈粮调度数量的时空变化

黄 欢1,3,萧凌波2,1,罗玉洪1,方修琦1

(1.北京师范大学 地理学与遥感科学学院,北京100875;2. 中国人民大学 清史研究所,北京100872;3. 珠海市紫荆中学,珠海 519000)

历史时期政府主持的赈粮调度是水旱灾害背景下社会响应体系中的重要环节,相关研究可为当前及未来应对气候变化及极端事件提供借鉴。以清代华北平原和政府赈粮调度为研究区和研究对象,根据《清实录》中的记载重建华北平原的赈粮数量序列,并结合水旱灾害对赈粮强度进行评价。结果表明,清赈粮调度在时间上存在显著的阶段性变化,可以分为空白期、发展期、兴盛期、衰落期、回升及消亡期;空间差异亦很显著,直隶省获得的赈粮数量超过总数的一半,其后依次为山东、苏北、豫东和皖北;考虑大灾站次,直隶和苏北在赈粮强度方面较为突出。赈粮数量的时空差异,受国家财政状况好坏、区域政治地位高低以及距离大运河等交通干线远近等因素的综合影响。

水旱灾害;社会响应;赈粮调度;时空变化;华北平原

全球变化背景下,在全球及区域尺度上,气象灾害可能有增多增强的趋势,强降水事件在许多地区将会增多,而干旱影响范围也可能扩大(IPCC,2007)。中国大部地区受东亚季风影响,降水在时间和空间上的分配极不均衡,未来极端降水事件(干旱、洪涝)的影响不容忽视。

中国自古以来就受到水旱灾害的巨大威胁(张德二,2004),与其斗争的悠久历史,可以为我们当前及未来应对类似灾害提供经验教训(孟昭华,1999)。荒政是我国传统社会时期以政府为行为主体的救灾法令、制度、政策、措施的集合,其中赈粮的调度和发放(所谓“调粟”)是非常重要的一个环节(邓云特,1937)。清代的荒政为中国传统社会之集大成者,赈灾活动规模大、效率高(李向军,1995),利用以大运河为中心的水陆交通网,开展灾后赈粮调度,一度在区域以至全国尺度上的赈灾活动中扮演重要角色,并有效缓解了极端灾害、特别是水旱灾害的消极影响(李文治和江太新,1995),维系了社会系统的良性运转。

清代的华北平原地处畿辅地带、运河沿线,具有突出的政治经济地位,当地的救灾活动常常直接置于朝廷掌控之下,具有良好的延续性和代表性。针对当地发生过的典型历史灾害案例,重建一个或几个历史断面上的救灾活动,进而对比分析不同时期社会应灾机制运转效率的变化,已经取得了不少研究成果(Will,1990;Li,2007;王秀玲,2007;穆崟臣,2008;萧凌波等,2011,2012)。但总的来说,尚缺乏有效的量化手段,将赈灾活动强度放在一个较长的时段上进行对比。

本文拟利用《清实录》等历史文献资料中的相关记录,提取水旱灾害背景下政府用于赈灾的粮食调集、运输、发放等相关记录,重建清代华北平原赈粮调度的时空变化,并以此为指标,初步探讨不同时期区域社会面对水旱灾害的响应能力的变化,并分析其影响因素。

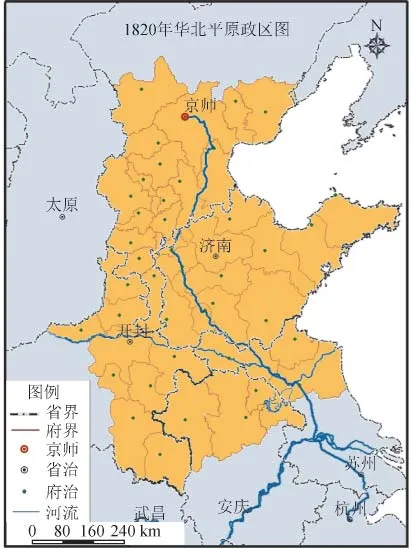

1 数据与方法

本文中的华北平原,包括清代的山东全省、直隶省长城以南各府、河南北部及东部(彰德、卫辉、怀庆、开封、归德、许州、汝宁、陈州、光州)、安徽北部(颍州、凤阳、泗州)和江苏北部(徐州、海州、淮安)(谭其骧,1987;牛平汉,1990)(图1)。研究区北抵坝上、南至淮河,基本覆盖了现代黄淮海平原的主体部分,属暖温带季风气候,水旱灾害频率高、强度大(李克让,1990);大运河纵贯本区,在清代为南北交通的大动脉,也是清政府开展赈粮调度的重要路径。

图1 研究区行政区划图(1820年)Fig.1 Administrative division of study area in 1820注:据禹贡网(http://yugong.fudan.edu.cn/default.asp)数字底图绘制

1.1 赈粮数量

本文用于粮食调度序列重建的主要历史信息源为《清实录》(中华书局,1985),《清实录》又称《清代历朝实录》,是清代官修的编年体史料长编,是清史研究中的重要原始文献资料,其记录来自内阁及各部院衙门档案、清史馆资料和著作,以及皇帝文集、御笔等。《清实录》中包涵丰富的灾害、荒政史信息,尤其是清政府主持下的大宗赈粮筹集、调度记录。

从《清实录》中摘取与华北平原相关的赈粮调度记录和与粮食购买相关的拨银记录。对记录中的命令下达时间、粮/银数量、接收地区、用途、执行情况(如运输方式、抵达时间)等信息分别进行辨识和统计。

用于调度的粮食有两个主要来源:(1)由中央仓储系统调拨,包括在途的漕粮就地截留,以及储存漕粮的粮仓如京城的京仓、通仓、天津北仓、运河沿线的临清、济宁仓等调出的粮食;(2)由华北平原境外运来,包括其他省份储备的仓粮(如常平仓、义仓)和拨银采买的粮食。逐年对中央和地方调入研究区内赈粮数量进行统计。

由于河南、安徽、江苏3省各只有一小部分位于研究区内,而原始记录中的粮食调度常常以省为单位,因此先要对这3个省的受灾地点进行判断。从《清实录》中获取历年各省受灾州县清单,据此可以计算位于研究区内的受灾县与全省受灾县的比例,进而折算研究区内受灾县获得的赈粮数量。计算公式如下:

式中:G为某省研究区内获得赈粮的数量;Gt为该省获得的赈粮总数;Cs为该省位于研究区内的受灾县数;C为该省受灾总县数。

对用于采买粮食的银两记录,根据《中国货币史》(彭信威,2007)中清代不同时期的粮价,折算出相应的粮食数量。

1.2 水旱灾害强度

考虑到赈粮调度一般发生在重灾背景下,本文主要基于逐年大灾站点数来对华北平原水旱灾害强度进行量化,清代历年旱涝等级数据来自《中国近五百年旱涝分布图集》(中央气象局,1981)。《图集》位于研究区范围之内的站点共19个(分别为直隶:北京、天津、唐山、保定、沧州、石家庄、邯郸;河南:安阳、郑州、信阳;山东:德州、济南、临沂、菏泽、莱阳;江苏:徐州、扬州;安徽:阜阳、蚌埠),逐年统计1644—1911年旱涝等级为大涝(1级)或大旱(5级)的站点数,计算大灾站点数占总站点数的比例,用来反映历年水旱灾害强度的变化。

1.3 赈粮调度强度

由于赈粮数量与灾害强度密不可分,引入赈粮调度强度的概念,来对不同时期政府对水旱灾害的响应能力进行量化评价,其计算公式如下:

式中:Ii为区域i的赈粮调度强度指数;Gi为该区域获得赈粮数量;Di为该区域大灾站点总数(大旱、大涝站点数之和)。

强度指数可在一定程度上消除灾害强度对赈粮数量的影响,但考虑到赈粮调度和发放常常发生在成灾之后,如夏秋季节遭受灾害,大规模的赈济活动往往由当年冬季持续到次年春季,而统计赈粮数量是以年为单位的,这样在年际尺度上,赈粮调度强度会因为约半年的时差而产生较大误差。这样在本文中,使用赈粮调度强度时,最小时间单位为10年;即只在10年及其以上的时间尺度上计算平均赈粮调度强度,以减小误差;其反映的是一段时间内政府应灾能力的平均状况。

2 结果与分析

2.1 粮食调度随时间的变化

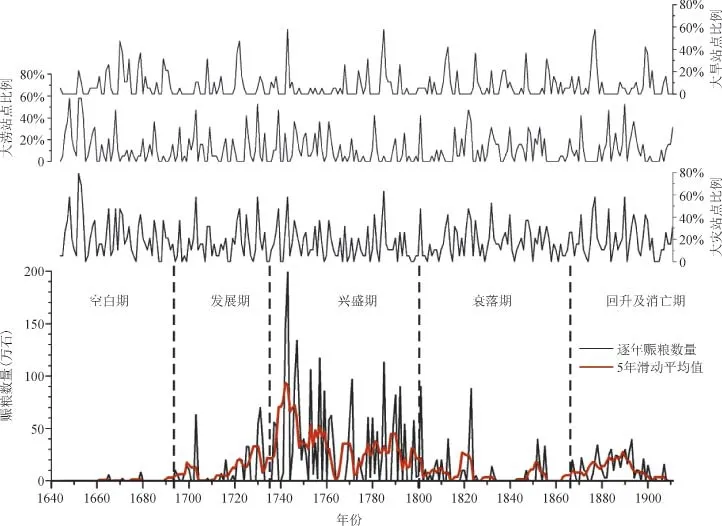

清代华北平原逐年赈粮数量变化如图2所示,总体来看,清代前期(1640s—1730s),从无到有,逐步上升;18世纪中晚期为政府粮食调度的巅峰时期;进入19世纪之后迅速减少,1820s—1860s降至谷底; 1870s—1890s有所回升,其后再次迅速减少。综合赈粮数量和同期大灾站点数,可以将清代华北平原政府粮食调度的演变划分为以下几个阶段:

(1)空白期(1644—1693年):华北平原年均大灾站点比例为22.42%,政府调拨粮食28.7万石,年均0.57万石;强度指数0.07(单位:万石/站次),形同空白。1652、1653年大灾站点比例为79%和63%,几乎全境大水,但在灾害之间和之后,都没有发现清政府大规模调度赈粮的记录;之后的一些灾年中,如1665、1671、1679年,开始出现一定规模的赈粮调度,但数量十分有限。

(2)发展期(1694—1735年):年均大灾站点比例为15.91%,政府调拨粮食439.17万石,年均10.46万石,强度指数3.46。1694—1719年,年均5.0万石,从1720年开始,增长速度显著加快,1720—1729、1730—1735年均赈粮数量分别为12.6万石、27.5万石;1703、1730年的大灾站点比例同为58%,灾后赈粮数量分别为65万石、125万石,可以看到政府赈粮调度活动的迅速发展。

(3)兴盛期(1736—1801年):年均大灾站点比例为15.95%,政府调拨粮食达2339.55万石,年均35.45万石,强度指数11.70。整条序列中赈粮数量大于100万石的6个年份均出现在该时期内;如1742—1743年年均大灾站点比例为42%,共获得345.22万石赈粮;1785年大灾比例63%,当年即获得113.46万石赈粮;1753年尽管大灾比例11%,赈粮数量仍然高达106.15万石。从1790年代开始,赈粮数量呈现下降趋势,平均为28.7万石/年。

(4)衰落期(1802—1866年):年均大灾站点比例为17.17%,政府调拨粮食369.95万石,年均5.69万石,强度指数1.75。1800年代初为始,赈粮数量急剧下降,1830和1840年代达到最低点,分别为1.81万石/年;这一时期除1823年的直隶水灾曾出现88万石的赈粮记录,大部分水旱灾害中,政府都不再组织有力的粮食调度。

(5)回升及消亡期(1867—1911年):年均大灾站点比例为19.65%,由政府调拨粮食513.69万石,年均11.42万石,强度指数3.06。19世纪60年代晚期,赈粮调度力度一度有所加强,至1890s早期,赈粮数量呈持续增长态势,1877和1890的大灾站点比例为58%,灾后两年的赈粮为54.96万石和45.87万石;但这一势头很快中止,1899和1900的大灾站点比例分别为42%和37%,但是两年合计仅获得20万石赈粮,在短暂的恢复之后,由政府主持的粮食调度及赈济活动迅速走向消亡。

图 2 清代华北平原逐年水旱灾害与赈粮数量Fig.2 Variation of drought/f ood index and amount of relief grain in North China Plain during 1644—1911

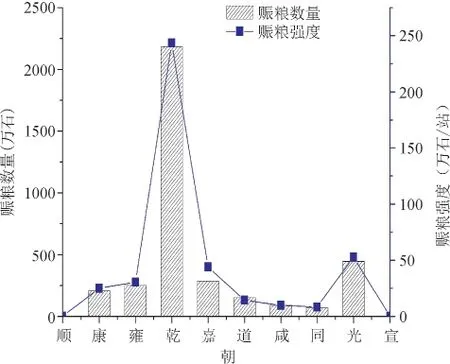

将赈粮数量及强度指数按照清代10个皇帝的统治时期进行排列(图3),可以看到类似的发展趋势:政府赈粮调度经历了顺治、康熙、雍正年间(1644—1735年)的从无到有、由少到多的发展,至乾隆年间(1736—1796年)达到鼎盛;在嘉庆、道光、咸丰、同治年间(1796—1874)急剧衰落;再经历光绪年间(1875—1908年)的短暂恢复,至宣统时期(1909—1911年)消亡。

2.2 赈粮数量和强度的空间差异

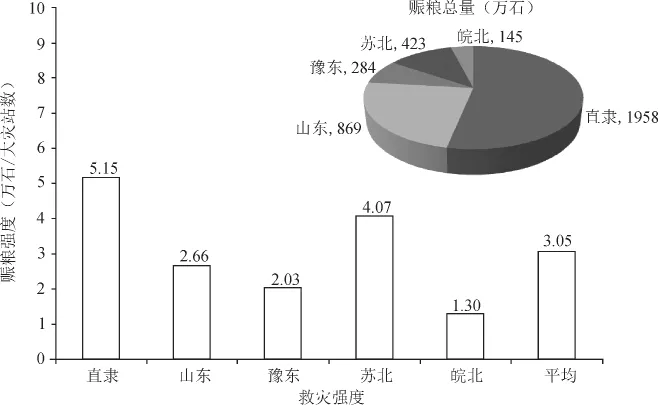

研究区按行政区划可分为5个区域,即直隶、山东、豫东、苏北与皖北,区内赈粮数量与强度两方面均存在空间差异(图4)。

从图4中可以看出,获得赈粮数量最多的是直隶,达到1958万石,占了总数的53.23%,其后依次是山东、苏北、豫东和皖北;就强度而言,高于平均值的有直隶、苏北,低于平均值的依次为山东、豫东、皖北;山东在数量上高于苏北,但是在强度上低于苏北。

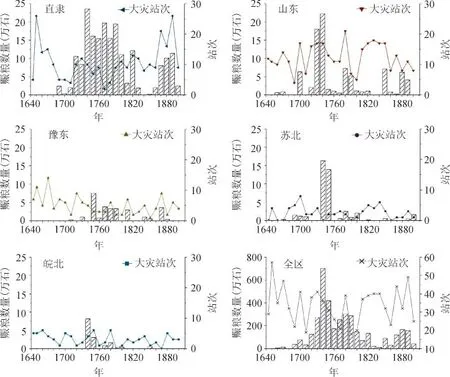

从赈粮数量的变化趋势和幅度来看(图5),直隶省可以在相当程度上代表整个华北平原,5个阶段的变化可以清楚地识别;山东、河南的连续性次之;而苏北和皖北的大规模粮食调度基本集中在18世纪中期,之后便迅速减少,进入19世纪更是只有零星记录。

图 3 清代华北平原历朝赈粮数量与强度Fig.3 Variation of grain amount and relief intensity in North China Plain in each emperor's reign during 1644—1911

2.3 赈粮调度的影响因素

清代华北平原政府粮食调度的数量和强度在时间上的变化和空间上的差异,可能主要受以下因素影响:

(1)政府财政和仓储状况的变化

清代早期,百废待兴,财政紧张,顺治九年财政收入仅为2438万两(陈锋等,2002),且多用于军事,各级仓储尚未建立,政府无力救灾。随着国家完成统一,经济状况好转,康熙、雍正时期的国库存银、仓储(特别是中央仓储系统)存粮上升,康熙二十四年(1685年)、雍正二年(1724年)财政收入分别为3424万两和3649万两(陈锋等,2002),康熙五十六年(1617年)京仓储粮已达341万石,雍正七年(1729年)京仓、通仓储粮合计超过1000万石(李文治和江太新,1995),保证了政府有余力赈济灾民。乾隆时期国力鼎盛,财政长期保持盈余,国库存银一度达7000万两以上(1781年),仓储存粮长期保持在1000万石以上(陈锋等,2002),有力保证了乾隆年间赈粮调度的高效。

乾嘉之际,国力开始下降,社会不稳(白莲教),财政恶化,嘉庆、道光京仓通仓存量下降,在400~500万石(李文治和江太新,1995),尚能收支平衡;至咸丰、同治年间,内忧外患交织,财政恶化达到顶点,咸丰三年(1853年)户部库银存仅余22.7万两(马敏和朱英,2002),京仓通仓存粮只有数十万石(李文治和江太新,1995),入不敷出,在此背景下,赈粮调度陷入长期衰退。

光绪时,各方面起义平息,财政有所好转,京通仓贮粮有小幅上升,达到100万石以上(李文治和江太新,1995),使得政府赈粮调度有所恢复。

(2)政治地位差异

华北平原是全国的政治中心,而直隶又是华北平原的政治中心,作为畿辅重地,这里得到朝廷特殊关注,所以获得了最多也最有效率的粮食调度,直隶获得的赈粮数量占研究区总量的一半以上;与之相邻的河南北部及鲁西北地区,也是其本省内粮食调度的集中地区。

图 4 清代华北平原各区赈粮数量与强度Fig.4 Spatial distribution of grain amount and relief intensity in North China Plain during 1644—1911

图 5 清代华北平原分区大灾站次及赈粮数量的年代际变化Fig. 5 Decadal variation of extreme disaster and relief grain amount in different regions of North China Plain during 1644—1911

皖北和苏北清代早期为黄河下游所在地,黄河在这里与运河交叉,水灾频繁,且对漕运有巨大影响,这里的水利和赈灾得到朝廷的特殊关注,因此获得了大量赈粮,苏北康乾年间的赈粮占到总数的87%;而清代晚期黄河改道鲁西北之后,这里的优先关注地位随之消失,1855年(铜瓦厢改道)之后,苏北与皖北的赈粮调度记录仅发生在极少数年份。

(3)京杭运河的影响

清代华北平原为距离南北交通大动脉京杭运河最近的地区,灾害背景下调入的粮食中有84%来自通过运河运输的漕粮,其运道也主要藉由运河。运河对时空变化的影响体现在两个方面:

一是距离运河的远近。直隶地处运河终端,离通仓、北仓最近,全省大部地区离运河不远,河网密布,使其接受粮食较多,调度便利;苏北也是临近运河,所以粮食调度的强度也较大;山东省粮食调度绝大部分集中在运河辐射范围内的鲁西,特别是鲁西北,其他地区较少;豫东、皖北距离运河相对较远,转运效率低,强度低于其他3省。

二是运河通航状况变化。突出体现在1850s运河山东以南河段因黄河改道和战乱,不再通航,光绪年间主要通过海运漕粮,导致华北平原南部的粮食调度急剧衰落。

3 结论

本文重建了清代华北平原水旱灾害背景下的粮食调度序列,分析了赈粮数量及强度的时间变化与空间差异,结果如下:

(1)清代华北平原政府赈粮调度经历了显著的阶段性变化,可分为空白期(1644—1693年)、发展期(1694—1735年)、兴盛期(1736—1801年)、衰落期(1802—1866年)、回升及消亡期(1867—1911年)5大阶段。经过康雍朝的经济复苏与发展,乾隆朝是清代粮食调度的高峰,嘉庆到咸丰朝粮食调度数量迅速下降,直至光绪朝出现小幅度的回升。

(2)就数量而言,直隶省占全区赈粮数量的一半以上,其次是山东、苏北、豫东和皖北;就强度而言直隶高出均值68%,北方三区(直隶、山东、豫东)中的直隶和南方二区(苏北、皖北)中的苏北高于平均,其他区域低于平均。各区都能明显体现出赈粮调度从无到有、达到顶峰随后衰退的过程,而以直隶的代表性最强。

(3)影响因素体现在3方面:(a)可供调度的漕粮和仓粮的数量直接由国家财政和仓储状况的好坏决定;(b)不同区域的政治地位的高低对赈粮数量的区域差异有重要影响;(c)距离当时的交通大动脉——京杭运河的远近,也会在相当程度上制约各区域获得粮食的数量及转运效率。

本文的研究结果可用于进一步量化评估历史时期社会面对气候变化及极端事件的响应能力,为当前及未来的备灾、应灾实践提供参考。

陈 锋, 张建民, 任 放, 等. 2002. 中国经济通史(第八卷上)[M]. 长沙: 湖南人民出版社. [Chen F, Zhang J M, Ren F, et al. 2002. General history of China's economy (Vol. 8, Book 1) [M]. Changsha: Hunan People's Publishing House.]

邓云特. 1937. 中国救荒史[M]. 北京: 商务印书馆. [Deng Y T. 1937. Chinese history of famine relief [M]. Beijing: The Commercial Press.]

李克让. 1990. 华北平原旱涝气候[M]. 北京: 科学出版社. [Li K R. 1990. Droughts and floods in the North China Plain [M]. Beijing: Science Press.]

李向军. 1995. 清代荒政研究[M]. 北京: 中国农业出版社. [Li X J. 1995. Study on the disaster relief in the Qing Dynasty [M]. Beijing: China Agriculture Press.]

李文治, 江太新. 1995. 清代漕运[M]. 北京: 中华书局. [Li W Z, Jiang T X. 1995. The canalage of Qing Dynasty [M]. Beijing: Zhonghua Book Company.]

马 敏, 朱 英. 2002. 中国经济通史(第八卷下)[M]. 长沙:湖南人民出版社. [Ma M, Zhu Y. 2002. General history of China's economy (Vol. 8, Book 2) [M]. Changsha: Hunan People's Publishing House.]

孟昭华. 1999. 中国灾荒史记[M]. 北京: 中国社会出版社. [Meng Z H. 1999. Historical records of Chinese famine [M]. Beijing: China Society Press.]

穆崟臣. 2008. 试论乾隆十二年山东水灾与灾后应对[J]. 古今农业, (4): 71–78. [Mu Y C. 2008. The f ood and disaster relief during the reign of Qianlong period in 1747 [J]. Ancient and Modern Agriculture, (4): 71–78.]

牛平汉.1990. 清代政区沿革综表 [M]. 北京: 中国地图出版社. [Niu P H. 1990. Comprehensive table of administrative region history in the Qing Dynasty [M]. Beijing: SinoMaps Press.]

彭信威. 2007. 中国货币史[M]. 上海: 上海人民出版社. [Peng X W. 2007. Chinese monetary history [M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House.]

谭其骧. 1987. 中国历史地图集(第8册•清时期)[M]. 北京:中国地图出版社. [Tan Q X. 1987. The historical atlas of China, Vol. 8, Qing Dynasty [M]. Beijing: SinoMaps Press.]

王秀玲. 2007. 嘉庆六、七年直隶地区水灾和政府的救灾活动述评[J]. 中国社会历史评论, (8): 305–316. [Wang X L. 2007. About f ood in Zhili area and governmental relief in the sixth and seventh year of the reign of Emperor Jiaqing [J]. Chinese Social History Review, (8): 305–316.]

萧凌波, 方修琦, 黄 欢, 等. 2011. 1780—1819年华北平原水旱灾害社会响应方式的转变[J]. 灾害学, 26(3): 83–87. [Xiao L B, Fang X Q, Huang H, et al. 2011. Changes in the ways of social response to floods and droughts in North China Plain during 1780—1819 [J]. Journal of Catastrophology, 26(3): 83–87]

萧凌波, 黄 欢, 魏柱灯. 2012. 华北1743—1744 年与1876—1878 年旱灾中的政府粮食调度与社会后果对比[J]. 灾害学, 27(1): 101–106. [Xiao L B, Huang H, Wei Z D. 2012. Comparison of governmental relief food scheduling and social consequences during droughts of 1743—1744 and 1876—1878 in North China [J]. Journal of Catastrophology, 27(1): 101–106.]

张德二. 2004. 中国三千年气象记录总集[M]. 南京: 凤凰出版社, 江苏教育出版社. [Zhang D E. 2004. A Compendium of Chinese meteorological records of the last 3000 years [M]. Nanjing: Phoenix Publishing House, Jiangsu Education Publishing House.]

中央气象局. 1981. 中国近500年旱涝分布图集[M]. 北京:中国地图出版社. [China Meteorological Administration. 1981. Yearly charts of dryness/wetness in China for the last 500-year period [M]. Beijing: SinoMaps Press.]

中华书局. 1985. 清实录(第1~60册)[M]. 北京: 中华书局. [Zhonghua Book Company. 1985. The veritable records of the Qing Dynasty, Vol. 1~60 [M]. Beijing: Zhonghua Book Company.]

IPCC. 2007. Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability (Contribution of Working GroupⅡto the Fourth Assessment Report of IPCC) [M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Li L M. 2007. Fighting famine in North China: state, market, and environmental decline, 1690s—1990s [M]. Stanford, CA: Stanford University Press.

Will P E. 1990. Bureaucracy and famine in eighteenth-century China [M]. Stanford, CA: Stanford University Press.

Temporal and spatial variation of the amount of relief grain scheduling in the North China Plain in the Qing Dynasty

HUANG Huan1,3, XIAO Ling-bo2,1, LUO Yu-hong1, FANG Xiu-qi1

(1. School of Geography, Beijing Normal University, Beijing 100875, China; 2. The Institute of Qing History, Renmin University of China, Beijing 100872, China; 3. Zijing Middle School, Zhuhai City, Zhuhai 519000, China )

The governmental relief grain scheduling formed a major part of the social response to f ood and drought disasters in Chinese history. Research on it might provide successful experience and instructive lessons for the adaptation to climate change and extreme events in the present and future. Based on the historical record about governmental relief grain scheduling kept in the Veritable Records of the Qing Dynasty, the annual series of the amount of relief grain allocated to the North China Plain during 1644—1911 was reconstructed, and the temporal and spatial variation of relief grain scheduling was analyzed together with flood/drought occurring in the corresponding period. It’s found that: 1) 5 stages could be verif ed in the time-series, including blank stage, developing stage, f ourishing stage, declining stage, and reviving & perishing stage; 2) the amount of relief grain allocated to Zhili had exceeded 50% of the total, followed by Shandong, northern Jiangsu, eastern Henan and northern Anhui, and the intensity of relief grain scheduling in Zhili and northern Jiangsu was above the average in the North China Plain; 3) the temporal and spatial variation of relief grain was influenced by financial situation of the central government, the political status of each area, and the distance to the transportation artery (the Grand Canal).

f ood and drought; social response; relief grain scheduling; temporal and spatial variation; North China Plain

P426.616;K249

:A

:1674-9901(2014)06-0410-07

10.7515/JEE201406007

2014-10-31

国家自然科学基金项目(41371201);社会科学基金重大项目(13&ZD092)

方修琦,E-mail: xfang@bnu.edu.cn

——基于文献研究的风险评估原理、方法与研究展望