中世纪暖期渤海沿岸内涝现象的出现及其成因的个案研究

——以北京延芳淀为例

邵双龙,潘 威

(陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院GIS实验室,西安710062)

中世纪暖期渤海沿岸内涝现象的出现及其成因的个案研究

——以北京延芳淀为例

邵双龙,潘 威

(陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院GIS实验室,西安710062)

本文主要通过对历史文献和考古资料的分析,重建延芳淀地区辽代之前、辽代、辽代以后的水环境变迁情况。即:辽代之前,该地区处于漯水和潞水两条河流下游漫流区,是一个典型的河网沼泽平原;辽代,出现积水现象,形成湖泊;辽之后,渐渐地由成片湖泊解体为几个较小的湖泊,最后被开垦为农田。其中,辽代是延芳淀水域面积最大的时期,重点重建这一时期延芳淀积水四至范围。通过与中世纪中国东部温度及其他积水地区的比较,延芳淀出现在中世纪暖期最温暖的时段。这种大面积积水现象,可能和中世纪暖期渤海海平面上升波动有关。

中世纪暖期;延芳淀;海平面

气候与海平面波动关系是全球变化领域的重要科学问题。自1961年以来,全球和中国沿海平均海平面均呈现上升趋势(IPCC,2007)。而中国近海和海岸带环境呈现对气候变化的高度敏感性和脆弱性(第二次气候变化国家评估编写委员会,2011)。这使得学界、政府和社会更加迫切地希望了解未来“全球变暖”背景下,中国海平面及海岸地带将会呈现何种响应。针对历史时期暖期气候背景下的海平面及沿海地区变化情况的研究,可以为预测未来海岸地带的变化情景提供历史相似型。中世纪暖期(900—1300 AD)是距今最近一次百年尺度上的暖期波动,对这次暖期背景下海岸线地区响应研究,就显得更加重要。

一般认为,中世纪暖期在北半球表现明显,但在暖期背景下北半球各地区的海平面变化却不尽相同。英格兰、北欧、格陵兰等地区的资料显示,此时段海平面有明显上升。而地中海西岸的资料却显示海平面出现下降现象(Toker et al,2012)。不同地区海平面对气候的响应似乎存在着比较明显的区域差异,由此也就需要更多的区域性研究,来呈现历史时期全球性的海面波动现象。

中国中东部暖期特征十分明显,但海平面在暖期气候下的表现情况,目前尚不十分明确。特别是在历史地理学内部,关于中世纪太湖流域内涝情况的认识目前还存在着极大的争议。就目前已有成果来看,满志敏(1988)认为中世纪存在着海平面上升的现象。但满志敏文中主要的论证依据是中世纪太湖流域的湖泊扩大和内涝积水现象。而同一现象在一些学者看来,则是太湖地区小圩发展、大圩崩溃、太湖排水不利引起(王建革,2009)。王文和谢志仁(1999a,1999b,2001)、杨达源和鹿化煜(1991)、申洪源和朱诚(2004)针对苏北海岸和杭州湾海面波动进行了研究,主要利用历史文献和考古资料指出中世纪存在高海面。但苏北和长江三角洲的海面状况不能完全反映中国沿海的变化。要了解中国沿海海平面在中世纪暖期背景下的变化,就必须寻找其他海岸线地区的证据,从其他地区变化情况来重新审视学界已有的一些结论。故此本文试图利用渤海沿岸延芳淀的变迁,讨论中世纪渤海海平面上升波动情况,这对于探讨中世纪东部沿海海平面的变化情况具有重要意义。

1 研究区域与材料、方法

1.1 研究区概况

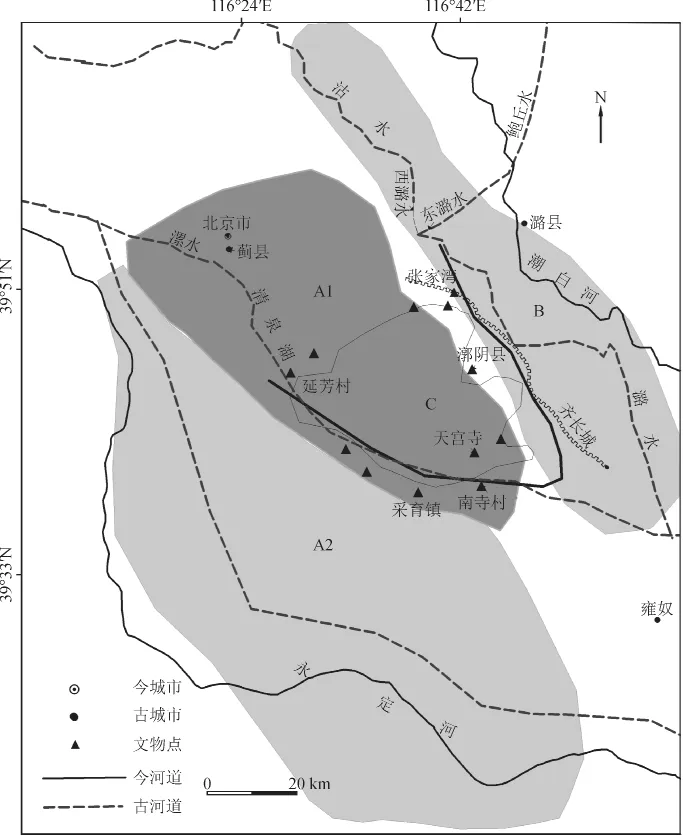

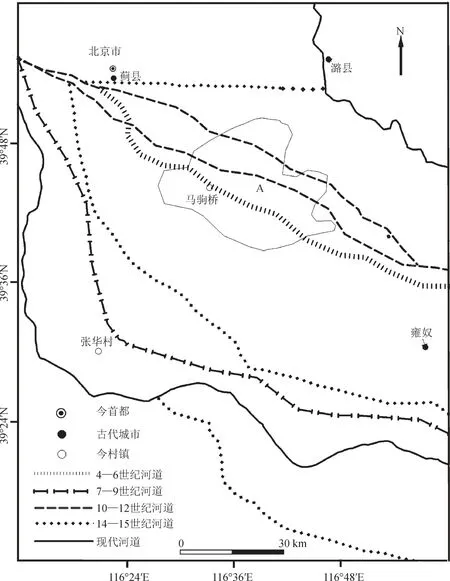

延芳淀位于北京平原的东南部(区域中心点116°63′E、39°76′N),距海约为90公里(具体位置参见图1)。区域内海拔在14~22米,较之于东南滨海是一块相对的高地。研究区域的北部是冲积台地,南部是洪积扇缘洼地,主要位于古漯水和古潞水冲积扇尾部。根据已有研究,辽代的海岸线较现代有后退的迹象。

关于中世纪中国东部沿海积水现象成因的讨论,主要集中在太湖流域。由于太湖流域受人类活动影响大,积水的原因存在不同的观点。满志敏认为太湖流域在中世纪出现的积水现象是由于海平面升高引起的(满志敏,1988)。而王建革等则认为太湖流域人类水利开发活动致使内涝加剧(王建革,2009)。这一问题在人类活动密集区域讨论,很难排除人为因素在其中的作用。宋辽时期延芳淀是辽代皇帝“捺钵”之地,“令民勿犯”,湖泊范围内的人类活动极少。选择该研究区,尽可能降低人为因素在积水形成过程中的影响。研究区平均海拔16米,相对于东南沿海地区有一定的高差,并且延芳淀位于近海平原区,在没有特殊情况下,即使上游来水量增大,地区本身的排洪能力较强,就地形而言很难在此形成大面积的积水。

1.2 研究资料

本区湖泊多形成于河流冲积扇洼地,其湖盆较浅,湖泊形成和持续的时间短,湖泊沉积相不明显,钻孔测年很难寻找到合适的土层。要了解此类湖泊在百年跨度上的变化,就需要其他资料的支持。本区域在历史时期是人类主要的活动区之一,保存大量考古和文献资料,为研究提供了必要的资料支撑。虽然这些资料在量化程度上不如观测和古环境感应体资料,但可以反映历史时期小尺度上的湖泊变迁问题,有其独特的优越性。

历史文献资料:中国遗留下丰富的史料资源,为研究历史时期湖泊变迁创造了条件。本文主要历史文献有:《水经注》、《辽史》、《契丹国志》、《日下旧闻考》等。资料中关于河流以及湖泊直接或者间接的记载,都可以支持我们对文献记载时期湖泊形态的推断。考古资料:考古资料极大地丰富了历史文献资料,并且可以将文献记录中的信息确定到具体的考古点。本文主要参考《中国历史文物图集·北京分册》(梅宁华和孔繁峙,2008)和《北京考古工作报告(2000—2009)平谷、通州、顺义卷》(宋大川,2011)等。

图1 研究区概况(吴忱,1984;李玉璋,1995;邓辉和罗潇,2013)(A1:唐以前漯水冲积扇,A2:永定河唐宋冲积扇,B:潞水冲积扇)Fig.1 Location of the study area(A1: alluvial fan of Luo River before the Tang Dynasty, A2: alluvial fan of Luo River in Tang and Song Dynasty, B: alluvial fan of Lu River)

1.3 研究方法

由于钻孔测年等方法在本类研究中存在局限性,本文主要运用历史文献和考古资料相结合的研究方法,对湖泊范围进行估算。

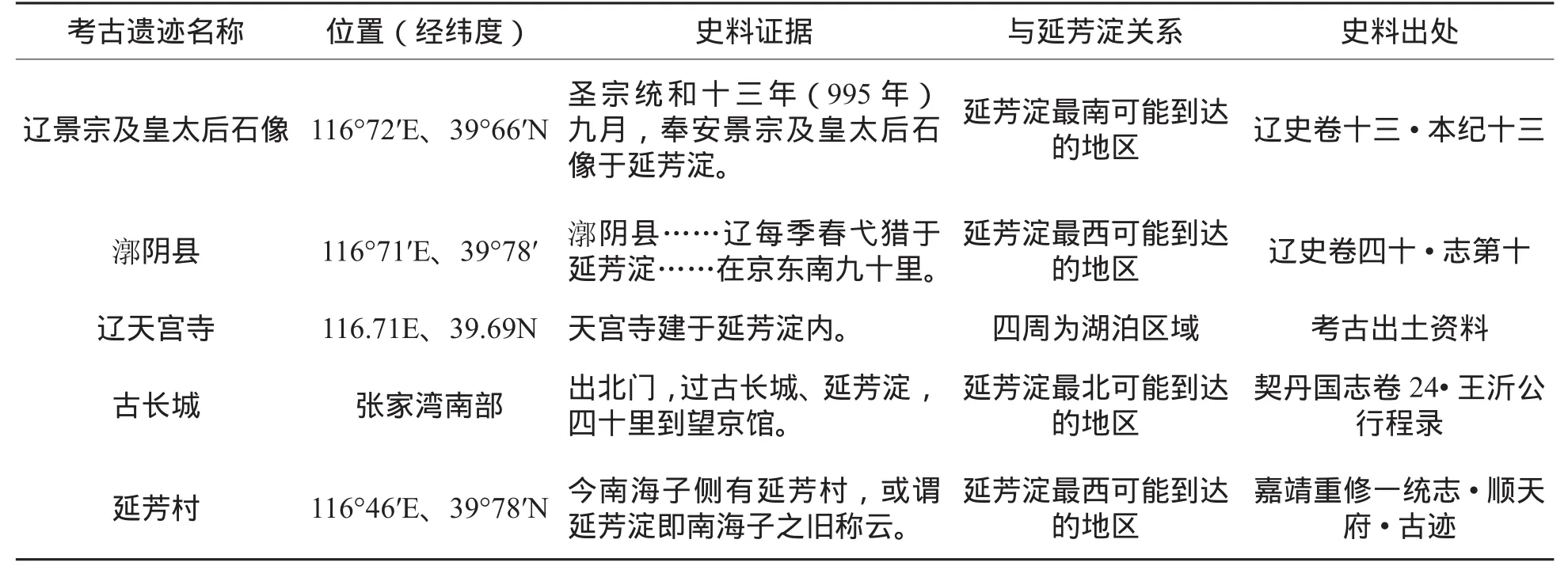

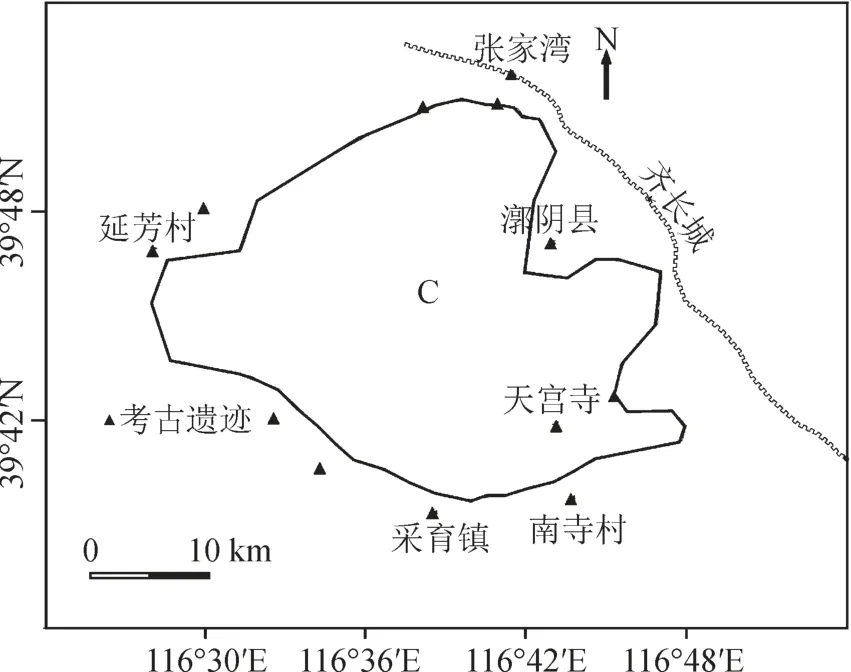

对已有的考古数据进行统计,复原辽代研究区域的考古遗址分布。比对文献记录,寻找历史文献中延芳淀同考古遗址相关的记载(表1),可以将考古遗迹同延芳淀建立联系。通过考古遗迹测量所得的坐标信息,可以指示与之相关的历史记载发生的位置信息。而历史记载则较好地将考古遗址同延芳淀建立联系,确定它们的相对位置关系。从而根据这些资料,估测辽代延芳淀最大水域面积。例如:景宗及皇太后石像:《辽史》记载“圣宗统和十三年(995年)九月,奉安景宗及皇太后石像于延芳淀”。通过考古发掘,在今家务南寺村(116°72′E、39°66′N)发现景宗石像、萧太后石像。皇帝石像安放往往需要大型建筑和相应规模的祭祀活动,基本可以排除石像位于延芳淀水域内高地的可能。据此可以确定延芳淀的最南端可能在石像出土位置。通过这种方法,分别确定湖泊四至的最大范围。

2 结果与分析

2.1 辽代延芳淀范围

图2的C区域为10—12世纪延芳淀水域面积最大的可能范围:北部到张家湾一线,东部在旧漷阴县城的位置,南部则到达了吴寺村地区,西部在今大兴与通县的交接处,南苑东南部。延芳淀是辽圣宗时期(972—1032 AD)重要的春季捺钵地点,辽圣宗前后8次选择南京延芳淀作为春捺钵地点。春季捺钵的主要活动是“钩鱼和捕鹅”。从这些活动来看,延芳淀地区是天鹅的栖息地。天鹅喜欢群栖在湖泊大片水域地带,主要以水生生物为食。所以延芳淀必定是一个拥有大片水域、周边芦苇丛生、水生生物丰富的湖泊地区。这样的环境之下,才会出现如此规模的天鹅栖息生存。

表1 延芳淀考古和文献资料Table 1 Archaeology and literature data in Yanfang Lake

图2 辽代延芳淀范围及考古遗址分布Fig.2 Location of the Yanfang Lake in Liao Dynasty

2.2 延芳淀变迁情况

4—6世纪研究区域的河流呈现漫流状态(具体信息参见图1)。《水经注·漯水》记载:“清泉无下尾,清泉至潞,所在枝分,更为微津,散漫难寻故也”。此处的清泉指的是古漯水过蓟县至入潞水。这一段漯水散漫地在此地区流过,并且主河道经常发生摆动,水流非常分散。《水经注·鲍丘水》记载:“鲍丘水又西南历狐奴城,又西南流注于沽水,乱流而南”。雍奴县城西北清泉河汇入潞水,《水经注·鲍丘水》中将这次汇流描写为“众川东注,混为一渎”。由此可以看出清泉河、潞水在经雍奴县之前,一直保持着多股行水的景象。另外,《水经注》记载了华北地区的很多湖泊,例如北京周边面积较大的夏、谦泽,面积较小的西湖、戾陵堰。但研究区域在《水经注》中并没有湖泊记录。这也从侧面说明,4—6世纪研究区内并没有形成成片的水域。结合以上分析,可以较为清楚地看出,研究区域在4—6世纪呈现出众多河流分支漫流的景象,塑造出此区域河网密布的冲积扇平原景观,而并没有形成较大的水面湖淀。

10—12世纪文献记载,当时出现了一个方数百里的湖淀:“延芳淀方数百里,春时鹅鹜所聚,夏秋多菱芡,国主春猎”。波光粼粼的大湖景观取代河网交错的平原景象。这是历史文献中关于该湖泊的最早记载。

湖泊所存在的时间不过两百年。在史料记载中,14世纪已经出现了关于小湖泊的记载:“马家庄飞放泊在漷县城北八里,南辛庄飞放泊在县南二十五里,栲栳垡飞放泊在县西南二十里”。可以看出14世纪延芳淀已经完全分裂成为几个小的湖泊。16世纪的史料中有大量漷县移民、屯田、设立草场的资料。大量人口的迁入,也加剧了湖泊消亡的速度。17世纪成书的《日下旧闻考》中,作者在记录延芳淀时进行了实地考察:“臣等尽按延芳淀已淹废”。此时延芳淀已经消失。

2.3 辽代延芳淀出现的成因

2.3.1 延芳淀与永定河变迁的关系

图3是历史时期永定河河道变迁图,其中A为本文估算的延芳淀的范围。可以看出,永定河在4—6世纪和10—12世纪的河道经过延芳淀发育区域(A)。7—9世纪的河道位于A区域的西南方,14—15世纪的河道分为三支,分别位于A区域的北部和西南部。根据《水经注》记载,4—6世纪A区域是河网密布的冲积扇平原的景观。而10—12世纪,A区域发育形成延芳淀。永定河在A区域发育的两个时期,形成了不同的景观。这表明永定河河道变迁可能并不是影响延芳淀形成的主导因素。

图3 永定河河道变迁(尹钧科,2001)Fig.3 Changes of Yongding River channel

2.3.2 湖泊扩大的暖期气候背景

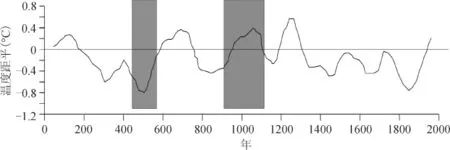

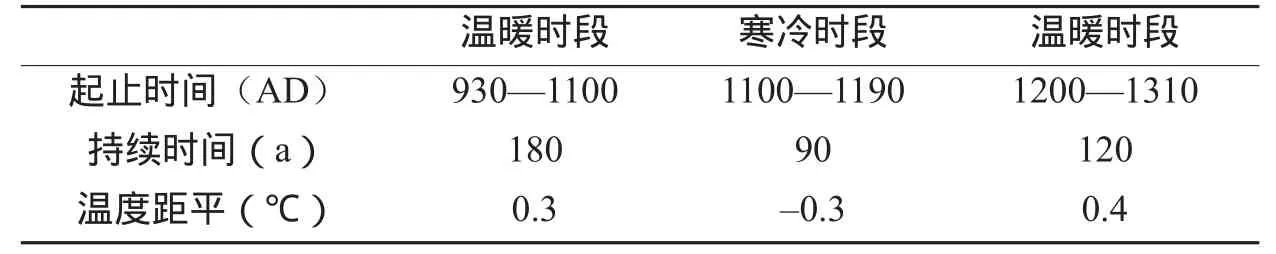

图4是过去2000年中国东部冬半年平均气温变化曲线,可以看出4—6世纪、10—12世纪气温存在明显的差异。4—6世纪气温明显偏冷,10—12世纪气温则相对温暖即中世纪暖期。研究区河流流路状况大致相同的情况下,气温变化所带来的降水、海平面波动,可能是研究区积水产生的主要因素。

中世纪暖期,北半球多数地区暖期特征明显(Esper et al,2002),中国中东部地区也存在明显的温暖期。表2为中世纪暖期中国东部气温距平比较。930—1100 AD是中世纪暖期前期,也是本时期内持续时间最长的一个暖期波动。而延芳淀出现,恰好是在这个时间段内,它们在时间上有很好的一致性。

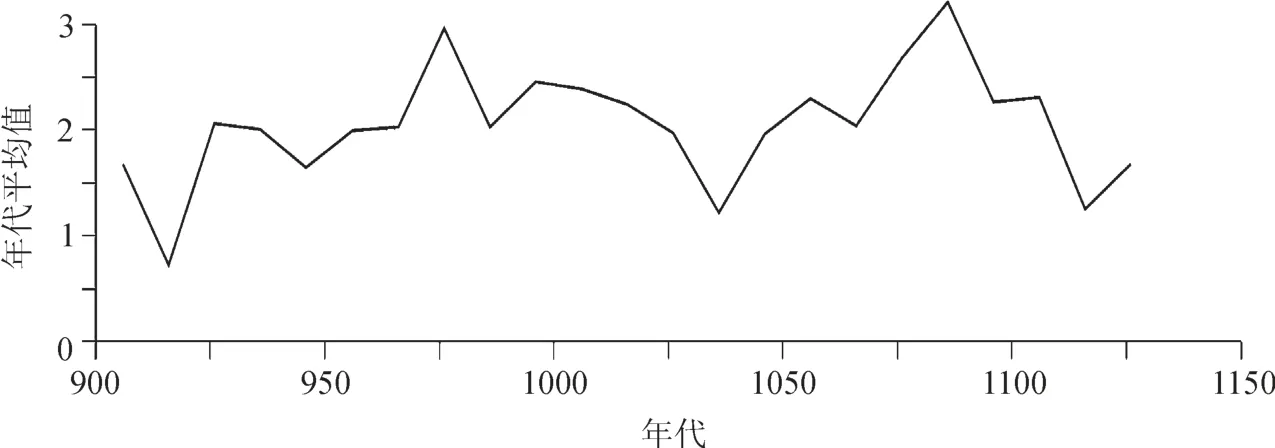

图5根据满志敏对五代至北宋华北地区降水情况研究改绘,这项研究表明:907 AD至1126 AD出现了两个降水的高峰,前者是在970 AD代达到高峰,后者在1090 AD代达到高峰。并且这个时期华北地区大范围降水比较多见,总体降水量增加,加大了洪涝积水的可能。

图4 中国东部地区过去2000年冬半年平均温度变化序列(葛全胜等,2002)Fig.4 Winter-half-year mean temperature change during the past 2000 years in eastern China

表2 中国中世纪暖期中国东部温度距平比较(高建慧等,2006)Table 2 The temperature anomaly during the MWP period in the eastern China

图5 五代至北宋时期华北地区降水等级十年平均值(满志敏,2014)Fig.5 Ten year average of precipitation grade in north China during the Five Dynasties to the Northern Song Dynasty

2.3.3 造成研究区积水原因分析

延芳淀在10—12世纪出现大湖现象的原因:(1)来水量增加。满志敏在研究这一时段华北地区降水情况后,发现这段时期内降水呈增加的趋势。就小区域降水而言很可能和华北平原是一致的,可以认为延芳淀地区降水普遍增加。年降水的大增,使该地区水位长年提高或者上游来水增加,在此区域累积形成湖泊。(2)下游出现排水不畅状况,致使阻壅出湖泊。但是结合研究区域的地貌特点分析:该地区平均海拔16 m,相对于东南沿海地区有一定的高差,并且延芳淀距海只有90 km,在没有特殊情况下,即使上游来水量增大,地区本身的排洪能力较强,就地形而言很难在此形成大面积的积水。就时间和空间而言,只有河流排水不畅,河水上涌,才能在此处形成大片水域。而作为近海地区,排水能力受到河流终极基准面的影响很大。在暖期背景下,渤海地区海平面上升,使得河流终极基准面抬高,河流泻水能力下降,因维持上游流量的输送平衡,在此地区形成积水。因此在延芳淀的形成过程中,海平面的升高可能是主要的影响因素。辽代出现积水现象,可以看作是渤海海平面出现上升波动的证据。在中世纪暖期背景之下,这种由排水不畅所导致的水面扩大现象并非孤立出现。根据学界已有的研究,中国东部沿海其他地区也有表现:河北海河一线的塘泺形成、两宋年间太湖流域湖泊扩大和内涝积水现象(满志敏,1988)。另外,沿海潮灾更加频繁,出现了一个修筑海塘工程高潮(王文和谢志仁,1999a,1999b,2001)。从中国海岸线的北部到南部,都有类似的由海平面上升而引起的现象。这证明中世纪暖期海平面上升波动的情况在中国东部可能大范围存在。

3 结论

(1)延芳淀从有记载开始到分裂消亡,水环境发生了很大变化。即:10世纪前,研究区域处于古漯水和潞水两条河流下游漫流区,是一个典型的河网沼泽平原区域。10—12世纪,出现积水现象,形成一个“方数百里”的湖淀。12世纪后,渐渐地由成片湖泊解体为几个较小的湖泊,最后被开垦为农田。辽代是延芳淀水域最大的时期。

(2)930—1100 AD是中世纪暖期持续时间最长的一个暖期波动。而延芳淀的出现,恰好是在930—1100 AD,它们在时间上有很好的一致性。从时间和空间来看,延芳淀积水现象,有可能指示了渤海中世纪暖期海平面上升情况。结合渤海和其他地区海平面变化情况分析,中国大多数沿海海平面在中世纪暖期处于上升波动。

(3)在中国沿海尽管已经发现多处很有意义的证据,但对于说明整个中国沿海海平面在中世纪的波动情况尚不充分,需要更多地区的信息。而海平面上升是一个全球性的事件,这需要进一步对比全球其他地区的证据,以确认这个事件在全球范围内的发生和其存在的地域差异性。

邓 辉, 罗 潇. 2013. 历史时期分布在北京平原上的泉水和湖泊[J].地理科学, 31(11): 1355–1361. [Deng H, Luo X. 2013. Spatial distribution of the lakes and seepage springs on the Beijing Plain in history [J]. Scientia Geographica Sinica, 31(11): 1355–1361.]

第二次气候变化国家评估编写委员会.2011. 第二次气候变化国家评估[M].北京:科学出版社, 246. [Editorial Committee of Second National Assessment Report of Climate Change. 2011. Second national assessment report of climate change [M]. Beijing: Science Press, 246.]

高建慧,刘 健,王苏民. 2006. 中国中世纪暖期气候研究综述[J].地理科学, 26(3): 376 –383. [Gao J H, Liu J, Wang S M. 2006. Overview on studies of Medieval warm period in China [J]. Scientia Geographica Sinica, 26(3): 376 –383.]

葛全胜,郑景云, 满志敏, 等. 2002. 过去2000a中国东部冬半年温度变化序列重建及初步分析[J].地学前缘, 9(1): 169 –181. [Ge Q S, Zheng J Y, Man Z M, et al. 2002. Reconstruction and analysis on the series of wintet-half-year trmperature changes over the past 2000 years in eastern China [J]. Earth Science Frontiers, 9(1): 169 –181.]

李玉璋. 1995. 北京地区第四纪古地理研究[M].北京:地质出版社, 29–30. [Li Y Z. 1995. Quaternary paleogeography in Beijing [M]. Beijing: Geological Publishing House, 29–30.]

满志敏.1988. 两宋时期海平面上升及其环境影响[J].灾害学, (2): 73–78. [Man Z M. 1988. Sea level rising in the South and North Song Dynasty and its impact on environment [J]. Journal of Cartography, (2): 73–78.]

满志敏. 2014. 中世纪暖期华北降水与黄河泛滥[J].中国历史地理论丛, 29(1): 20–25. [Man Z M. 2014. Medieval warm period and precipitation in north China Yellow river f ood [J]. Journal of Chinese Historical Geography, 29(1): 20–25.

梅宁华,孔繁峙. 2008. 中国历史文物图集·北京分册[M].北京:科学出版社, 315. [Mei N H, Kong F Z. 2008. Historical cultural relic atlas of China—Beijing [M]. Beijing: Science Press, 315.]

申洪源,朱 诚. 2004. 盐城地区东汉至明代古水井变化与海面波动[J].海洋地质动态, 20(3): 25–29. [Shen H Y, Zhu C. 2004. Relationship between the ancient wellsand sea level f uctuation from east han to ming dynasty in Yancheng area [J]. Marine Geology Letters, 20(3): 25–29.]

宋大川. 2011. 北京考古工作报告(2000—2009)平谷、通州、顺义卷[M].上海:上海古籍出版社. [Song D C. 2011. Archaeological reports in Beijing (2000—2009) Pinggu/ Tongzhou/Shunyi [M]. Shanghai: Shanghai Ancient Book Publisher.]

王 文, 谢志仁. 1999a. 中国历史时期海面变化(Ⅰ)——塘工兴废与海面波动[J]. 海河大学学报, 27(4): 7–11. [Wang W, Xie Z R. 1999a. Historical Sea Level Fluctuations in China (Ⅰ) Seawall Engineering and Sea Level Change [J]. Journal of Hohai Universtiy, 27(4): 7–11.]

王 文,谢志仁. 1999b. 中国历史时期海面变化(Ⅱ)——潮灾强弱与海平面波动[J]. 海河大学学报, 27(5): 43 – 47. [Wang W, Xie Z R. 1999b. Historical sea level f uctuations in China (Ⅱ) storm surge disasters and sea level change [J]. Journal of Hohai University, 27(5): 43 – 47.]

王 文,谢志仁. 2001. 从史料记载看中国历史时期海面波动[J]. 地理科学进展, 16(2): 272–278. [Wang W,Xie Z R. 2001. preliminary approach to sea-level change in china basing chinese historical documents [J]. Advance in Earth Sciences, 16(2): 272–278.]

王建革. 2009. 泾、浜发展与吴淞江流域的圩田水利9—15世纪[J].中国历史地理论丛, 24(2): 30 – 42. [Wang J G. 2009. The development of Jin-Bang and the Wei-f eld irrigation in Wusong river valley 9th—15th century [J]. Journal of Chinese Historical Geography, 24(2): 30 – 42.]

吴 忱. 1984.河北平原的地面古河道[J].地理学报, 39(3): 268–276. [Wu C. 1984. Old channel of Hebei Plain on the ground [J]. Acta Geographica Sinica, 39(3): 268–276.]

杨达源,鹿化煜. 1991. 江苏中部沿海近2000年来的海面变化[J]. 科学通报, 1574 –1577. [Yang D Y, Lu H Y. 1991. sea level change of mid-jiangsu coast i in the past 2000 years [J]. Chinese Science Bulletin, 1574 –1577.]

尹钧科. 2001. 北京郊区村落发展史[M].北京:北京大学出版社, 366. [Yin J K. 2001. The suburbs village phylogeny of Beijing [M]. Beijing: Peking University Press, 366.]

Esper J, Cook E R, Schweingruber F H. 2002. Low-frequrency signals in long tree-ing chronologies for reconstructing past temperature variability [J]. Science, 295(5563): 2250 –2253.

IPCC. 2007. Climate Changes 2007: The Physical Science Basics Contribution of working group Ⅰ to the fourth assessment report of the inter governmental panel on climate change [R]. 5 Feb 2007.

Toker E, Sivan D, Stern E. 2012. Evidence for centennial scale sea level variability during the Medieval Climate Optimum (Crusader Period) in Israel, eastern Mediterranean [J]. Earth and Planetary Science Letters, 51–61.

A case study of the Bohai Sea coastal waterlogging phenomenon and it's causes in MWP—based on Beijing Yanfang Lake

SHAO Shuang-long, PAN Wei

(Center for Historical Environment and Socio-economic Development in Northwest, China Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, China)

This article aims at rebuilding the water environment changes of the Yanfang Lake before Liao Dynasty, in Liao Dynasty and Liao Dynasty later, through an analysis of historical documents and archaeology matericals. That is: before Liao Dynasty, Yanfang Lake was a typical plain with waterways and marshlands, stituated in the flowing downstream aera of the Luo River and the Lu River; in Liao Dynasty, ponding appeared and the lake formed; Liao Dynasty later, the lake broke up into several smaller lakes and were reclaimed to farmlands later. Among the three, Liao Dynasty is the period with the largest water area of the Yanfang Lake and the article mainly rebuilding the range of Yanfang Lake in this period. By comparing with Eastern China temperture in MWP, 930—1100 AD lasted the longest warm period f uctuations in MWP. While the appearance of Yanfang Lake, happens to be within the 930—1100 AD, which in time has a good consistency. Judging from the time and space, Yanfang Lake ponding phenomenon may indicate that the medieval warm period in Bohai Sea level rise. Combined with the rest of the Bohai Sea and the sea-level changes in situation analysis, most of coastal sea level rising volatility during the MWP. Lake formed in the warmest time of that period. And this large area of pondings can indicate the sea level rise of Bohai Sea. Though coast have found meaningful evidence, but for the whole of the sea level along coast, in the volatility of the middle ages is not fully and need more information. Sea level rise is a global event, which requiredthe evidence to contrast the rest of the world, to conf rm that this event occurred on a global scale and the existence of regional differences.

the medieval warm period (MWP); Yanfang Lake; sea level

K928.4

:A

:1674-9901(2014)06-0417-08

10.7515/JEE201406008

2014-10-31

国家自然科学基金项目(41401223);中国科学院科技基础性工作专项项目(2014FY210900)

潘 威,E-mail: panwei@snnu.edu.cn