从小圩到园田:近百年来上海地区河网密度变化

闫芳芳,满志敏,潘 威

(1. 复旦大学 历史地理研究中心,上海 200433;

2. 陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院,西安 710062)

从小圩到园田:近百年来上海地区河网密度变化

闫芳芳1,满志敏1,潘 威2

(1. 复旦大学 历史地理研究中心,上海 200433;

2. 陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院,西安 710062)

基于GIS技术复原历史河流面貌,并构建格网体系管理历史区域水系信息,在目前的历史地理学界中尚使用较少,制约了对三角洲河网复杂形态的深入研究。本文以今上海地区为研究范围,提取本区域1918年和1978年两个时间断面上河网信息,建立湖荡面积、河网密度、河流长度等指标。比对两个时间断面上的河网密度指标发现,1918—1978年河网密化的原因是研究区在20世纪五六十年代进行大规模的水利兴修运动时,开挖新河渠的同时大量保留了原有的河道;另外,将上海地区在道光、同治年间的水利兴修运动与建国之后的农田水利发展规划进行比对可以发现,集中组织人力进行大规模运动使得建国初期对本区的传统农田水利结构“小圩”彻底改造为规整的“园田”,成为今天的棋盘化格局。这说明,在太湖流域,建国后对社会基层控制能力的空前加强使得政府调集劳动力的能力大大加强,这是本区域实现河网改造很重要的原因。

圩(园)田;河网密度;格网体系;GIS

综合使用图形资料、文字资料和遥感数据,采用传统地名考证和GIS技术相结合是复原历史区域水系面貌的有效方法。2006年满志敏在对宋代黄河京东故道的复原中将3S技术与传统的地名考证相结合,为历史河流重建提供了范式(满志敏,2006);2008年满志敏就格网体系在历史地理学中的应用做了初步探讨,指出格网体系在历史数据管理和成果展示方面的优势(满志敏,2008);潘威(2008)在《大河三角洲历史河网密度格网化重建方法——以上海市青浦区1918—1978年为研究范围》一文中使用并检验了格网体系在管理和展示历史河流数据中的科学性及其优势,为基于GIS技术的格网体系方法运用于相关研究成为一种常规方法做了基础铺垫。

包括上海地区在内的太湖以东平原是典型的圩田农业区,历史上的开发过程就是不断改造地表水体以符合区域农业发展的过程(缪启愉,1986),因此,对太湖流域的经济、社会发展历史的研究应建立在对河流整治和改造过程形成深刻认识的基础上。钱氏吴越以来,本区经历了大圩转向小圩(南宋)(王建革,2009)和小圩转向园田(1960—1970年代)两个重要的转折时期,前者使本区的河网结构趋向密化;而后者则是现代上海地区河网结构形成的关键时期,以棋盘化为特征的现代农田结构开始建立。上海郊区园田化建设是在农田水利建设从单一治理到综合治理的发展过程中,为逐步改善农业生产条件,不断增强抗御自然灾害能力,以满足农业现代化发展对水利设施现代化、高标准的需求而兴起的,是上海地区农村现代化的重要组成部分;起步于20世纪20年代,发展于70年代末;到1990年,上海郊区园田化建设已经具有相当规模(上海水利志编纂委员会,1997)。在“增产抗涝”的指导原则下,以“规整、取直”为指向的河网改造行为究竟在多大程度改变了原有的河网面貌是本文关注的主要问题。

1 资料与方法

1.1 资料简介

本文提取的两套河网数据分别是基于民国5—7年中华民国参谋本部陆地测量局测(编)绘的一套1:5万军用地形图(以下简称“1918图”)和1978年中国人民解放军总参谋部1:5万军用地形图上海地区相关图幅(以下简称“1978图”)重建所得,这两套数据是本研究的基础数据资料,亦是研究区历史时期地表河网结构记录的主体资料。

据本套图相关图幅中图说部分记载,其测绘单位为民国参谋本部陆地测量总局,高程系统为陆地测量总局假定标高29 m,民国13—19年复制,依据民国2年版式进行整饰,民国21—24年印刷。今上海直辖市大陆地区为本研究区域范围,分布在20张分幅图内,河流多采用双线绘制,除黄浦江绘制双线明显间距较大外,其余河流绘制双线间距一致。各图幅均未说明本套图测绘的比例尺大小,亦无经纬度标注。据1937年中华民国参谋本部陆地测量总局1:5万地形图崇明分幅记载,1936—1937年上海地区对部分1916—1918年的测绘成果中公路和岸线进行了重测、修正,并于民国22—23年印制;但是关于其更进一步的测绘要素没有记载。另有《上海测绘志》记载:“民国5—7年,江苏省陆军测量局在崇明、上海、松江、南汇、川沙等地实测1:5万地形图共27幅。平面控制采用小三角测量,测图使用照准仪、罗针标定图板。46厘米×36厘米矩形分幅,假定坐标,高程采用南京大石桥测量局内假定标高,使用民国二年(1913年)制定的地形图图式”(上海测绘志编纂委员会,1999)。

目前所见资料未见明确说明这次由江苏省陆军测量局执行的测绘成果就是本研究所使用的“1918图”,但将测绘志中的记载和“1918图”进行比对却可以发现两者颇多相似。首先,两者都没有在图幅上出现经纬度坐标,而是使用假定坐标,只追求图幅之间拼接上的连续性而忽略地形图的数学属性;其次,两者的比例尺都为1:5万,分幅都为27幅;第三,“1918图”注明标高为“本局假定标高点二十九米起算”、图式为“民国二年所定之地形原图图式”,和测量志的记载一致。所以基本可以确定“1918图”就是使用江苏省陆军测量局的测量成果。第四,测绘时间与制图时间,由于资料保管与研究时资料收集等方面的原因,本研究所使用的“1918图”并不完全是原图,其中有参谋本部和侵华日军复制图幅,也有若干缩制成图。依据各分福图说记载统计,“1918图”有7幅来源于实地测量,13幅据前测绘成果缩制和复制;由目前所掌握上海地区测绘资料来看,江苏省陆军测量局的测绘规格符合“1918图”测绘(编)规格,因此,“1918图”所载河流状况基本可以认定是1916—1918年地表水系状况。

“1918 图”水体分辨率是否达到1:5万是和“1978图”进行叠加并进行进一步研究的前提。但对其生成过程的详细记载非常有限,目前所见资料中尚无对于本图制作过程的详细记载。同时,本区经历了强烈的人工改造,与1978 年1:5万地形图的比对也不能完全说明其是否达到统一分辨率。潘威的研究已经明确了“1918图”所反映的水体状况和1978 年资料在水系细节的表现上是基本一致的,且对于同一套资料中还有其他类似现象说明这并不是一个个例,并由此得出“1918 图”记载的水系与现代1:5万地形图所要求的分辨率是相当接近的,两者基本一致,具备叠加比对的基础(潘威,2010)。

1976—1978年中国人民解放军总参谋部测绘局测绘编制了一套1:5万军用地形图。研究区分布于本套图20多张分幅内,采用小三角测量法,使用1954年北京坐标系;是标准的“四色”(黑、绿、棕、蓝)军用地图,整套图取舍标准一致,空间连续性好,具有准确的经纬度坐标。

1.2 数字化方法

对图幅进行后期定位是对图上的水体信息进行提取的基础,由于“1918图”缺乏经纬度,使得对其上河网信息提取有一定难度,潘威对这套图数字化的处理方法做了专门介绍,故本文对“1918图”的处理方法仅作简单说明,首先是因这套图没有经纬度,所以选取定位标准点是对全套图进行定位的基础,作者经过反复比对验证,最后确定了以吴淞口西侧岸线所在图幅为标准定位图幅来实现整套图幅的定位与拼接工作;具体的操作步骤是:赋值定位标准→定位标准图幅→验证定位后结果与标准地物重合状况→通过验证→提取标准图幅经纬差→根据图幅拼接关系定位其他图幅(潘威,2009)。很明显,这样的定位方法优点是将图幅拼接与图幅定位整体解决,消除了由定位单张图幅而产生缝隙,造成地表水体尤其是河网细节部分在进行图幅拼接时出现的人工操作误差,将图幅定位与拼接整体解决的方法为之后数字化缺少经纬度或者类似情况的图幅定位提供了方法上的借鉴。

2 结果与分析

2.1 格网体系的建立

平原河网地区水系具有边界模糊、等级不明显、分叉分支现象复杂等特点。上海地区近代河流测量仅在零星河流举办过,缺乏水面覆盖率、河网密度等基础数据的记载,由此限制了对人与水环境之间关系的研究向深入发展。在基于1918年和1978年地表水体复原的基础上,目前应当考虑对河网结构特征进行更为全面和精确的研究。格网体系方法在这方面具有明显的优势。格网体系方法是指利用GIS技术,将地表划分成若干面积相当的连续矩形网格,格网内部差异被忽略,采用一定的方法将格网内各种要素情况展现出来,由此形成的数据及其之间的关系就是区域要素的空间结构。

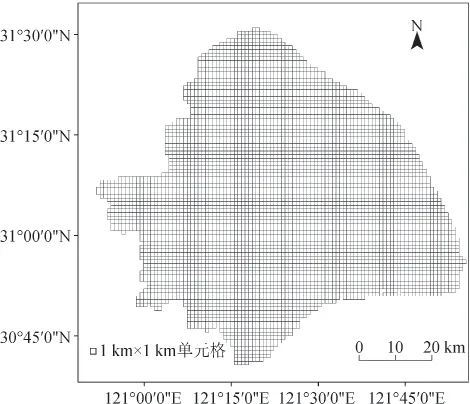

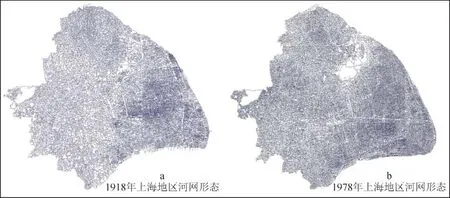

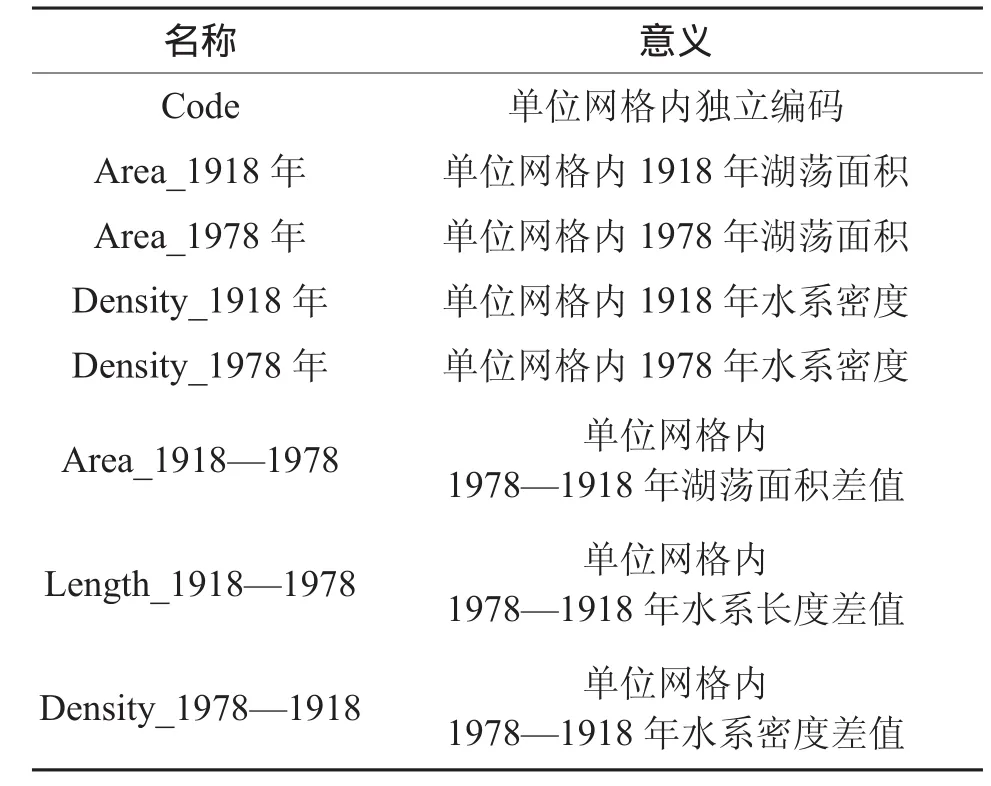

运用MapInfo的GRID-MAKER功能构建格网体系(图1),1918年和1978年两个断面数据的误差限制在单个格网内,以ETM影像为标准,对1918年和1978年两个断面的数据进行空间信息统一,并以此为基础,使格网体系能够将两个断面所提取的各项水系指标和环境背景加以提取和管理,并进行标准化处理,具备可以比对的基础。格网结构设计的基础是对于本区水系所具备要素和影响因素的提取,比对1918(图2a)和1978(图2b)两断面数据可以发现,其最基本的水体要素为长度(km)和面积( km2),将这些信息赋值给格网体系,以便对本区水系状况进行综合分析。格网体系由5536个1 km×1 km的单位网格组成,每个单元格背后有信息丰富的数据库,表1是1918—1978年河网密度差值格网体系的数据结构。

图 1 上海地区格网体系空间形态Fig.1 The Shanghai area grid system spatial form

图2 1918、1978年上海地区河网形态Fig.2 The river morphology of Shanghai area, 1918 and 1978 AD

表1 河网密度格网体系字段名称及意义Table 1 The river density grid system's numeric f eld names and signif cance

2.2 河网密度演化

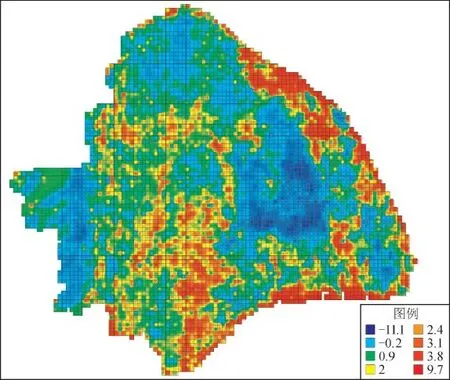

图3是格网体系下1918—1978年河网ρ值变量空间分布图,数据库中字段Density_1918—1978表示的是1978年河网密度与1918年河网密度之差,表示1918年至1978年河网密度的变化程度,图中河网密度的变化范围是−11.1~ 9.7,整体图幅表现为以密度差值0.9 >0为主体,也就是说,1918—1978年上海地区地表河网结构呈现整体密化趋势,河网严重密化的地区主要沿海沿江滩涂地以及位于上海市西南部碟缘洼地金山县东南地区、松江县中部、南部地区、青浦县东北地区、嘉定县西南地区等;河网密度负向增大趋势最明显的地区是上海市区及其附近地区,其次是淀泖湖群、金山县西南部分地区。

上海地区地处平原,地貌形态单一,具有地势低下、滨江临海、泥沙丰富等特殊的自然条件,这一特点使得该地区水利与水运、治田与治水、蓄水与排水、围垦与禁垦的矛盾时有暴露。建国前夕,上海地区旧有圩区仍然保持其原貌,即由塘浦大圩破碎形成的泾浜小圩,这些圩区面积大小相距甚远,布局分散零乱,圩堤高低不齐且坍损严重,抗灾防洪能力甚低。建国初期,上海城市化建设、水利建设(郊区园田化建设)及沿江沿海滩涂开垦工作逐步开展起来。历史时期,上海地区地表河网纵横交错,遍布全区,1949年7月,6号台风侵袭上海,针对这次灾害实行的抢险救灾,揭开了近代上海规模最大的一次水利整治运动的序幕。建国后,中央政府针对上海地区历史遗存的各种水利矛盾,将治水与城市发展和建设密切结合。1954年起,上海市政府针对当时海塘坍损失修、水系紊乱、河道淤塞严重的状况,大规模组织抢修海塘江堤,疏浚河道,以增强防洪挡潮和引灌排涝的能力。据《上海水利志》统计,这次大规模的水利整修共疏浚干支河道827条次,完成土方4.12亿立方米,疏浚乡村河道3万余条次,完成土方6.82亿立方米。全市形成了黄浦江及干支河组成的河网布局,共有干河293条,总长2799余公里,主要湖泊8个。和以往任何一次水利运动相比,这一次整修运动无论是从组织人员、投资财力还是整治力度都是空前的。如清嘉庆、道光和光绪年间江南水利运动,这一时段是历史时期上海地区河流整治工程的高发时段,《重浚江南水利全书》详细记载了道光七年—十七年的一系列河流整治工程保留的工程状况,潘威、满志敏以《重浚江南水利全书》作为骨干资料,复原白莲泾、吴淞江(井亭渡—曹家渡)蒲汇塘—肇家浜等河段的河床结构,重建了河床人工扩容、挑挖后新河的容积历史数据(潘威,2009),这一研究首先在一定程度上对历史时期长江三角洲滨海平原区河流水沙关系的研究提供了定量性的研究基础,其次,这种量化研究明确地反映了这次水利运动的整治力度,据《重浚江南水利全书》所载,道光年间上海地区所疏浚的河流以河流干道为主,且历来上海地区治理江河都采用开挖、疏浚、裁弯取直等各种方式,这使得清代河道治理和本文研究时段内这次河道整治行为有可比性。显然,近代这次水利建设更加彻底,整治范围涉及全市,在治理河网主干道的同时新开挖出许多跨境大型河道,且在县乡村圩区建设配合河道治理,将旧有的依赖于河道形态存在的大小不一的圩区进行格田成方、联圩并圩,统一修整,使原来散乱的有网无纲的河道在进行疏浚的同时开挖许多新的中小型河道,并使之贯通串联成层级河网形成上海地区基本的圩田形态和地表河网结构,始于50年代的郊区园田化建设,是在农田水利建设从单一治理到综合治理的发展过程中,为逐步改善农业生产条件,不断增强抗御自然灾害能力,以满足农业现代化发展对水利设施现代化、高标准的需求而兴起的,是农村现代化的重要组成部分,起步于60年代,发展于70年代末,实行园田化建设的地区遵循土地平整、格田成方、排灌分开、河路成网、绿树成行、新村定点、车船畅通(表2是上海通航河道情况)等治理原则,疏浚原有地表细碎的小河道同时开挖新型河道构建规整型圩区—河网结构,全市大范围的水利建设及郊区园田化建设这种整治方式必然使地表河网结构整体呈现密化形态。

图3 1918—1978年河网ρ (km2/km)值变量空间分布Fig.3 The river density value of variable spatial distribution

据《上海农垦志》载,至 20世纪90年代初,上海市土地面积6300多平方公里,其中62%的土地是两千多年来上海人民连续不断地在潮间带高滩围堤开垦形成的。某种意义上说,上海的城市发展史就是一部开发利用滩涂资源的围垦史。建国初至1990年,全市用于各种用途的已围垦的滩涂总面积有92.64万亩,其中,农业生产用地53.6万亩。上海农垦70多万亩土地98%以上是1950年以后历年围垦得来的。上海滩涂围垦开荒,都是由国家或集体组织进行。围垦滩涂的组织形式,由市统一组织围垦、市局统一组织围垦、县统一组织围垦和农场统一组织围垦四种。据资料统计:截至1990年底,在建国40多年中,上海市共组织规模不等的围垦62次,围筑大堤252.8公里,总土方量3300万立方米,国家和农场共投资15456.05万元,参加围垦的民工和职工有379853人(次),共围得土地778259亩,在南汇县境内的有53571.1亩,在奉贤境内的有112893亩;在这次水利整修运动中,农垦区以开挖新河道为主,疏浚地表原有细碎小河道,分层级管理,据统计农垦区整治场级主要河道161条(段),总长712.73公里;其水利活动主要发生在60年代末70年代初,整治方式和全市整治方式保持一致,开挖新河的同时疏浚旧有河道,表3是场区内整体河道整治情况,上海农垦的国营农场都临江傍海,水利工程建设是上海农垦经济建设的首要任务。农垦区河道结构呈现平直规整的网状结构是由农场水利需要以及规划模式决定的,这一地区河道演变是一个从无到有的过程,所以在密度变化空间分布图中表现为密化极大值区域。

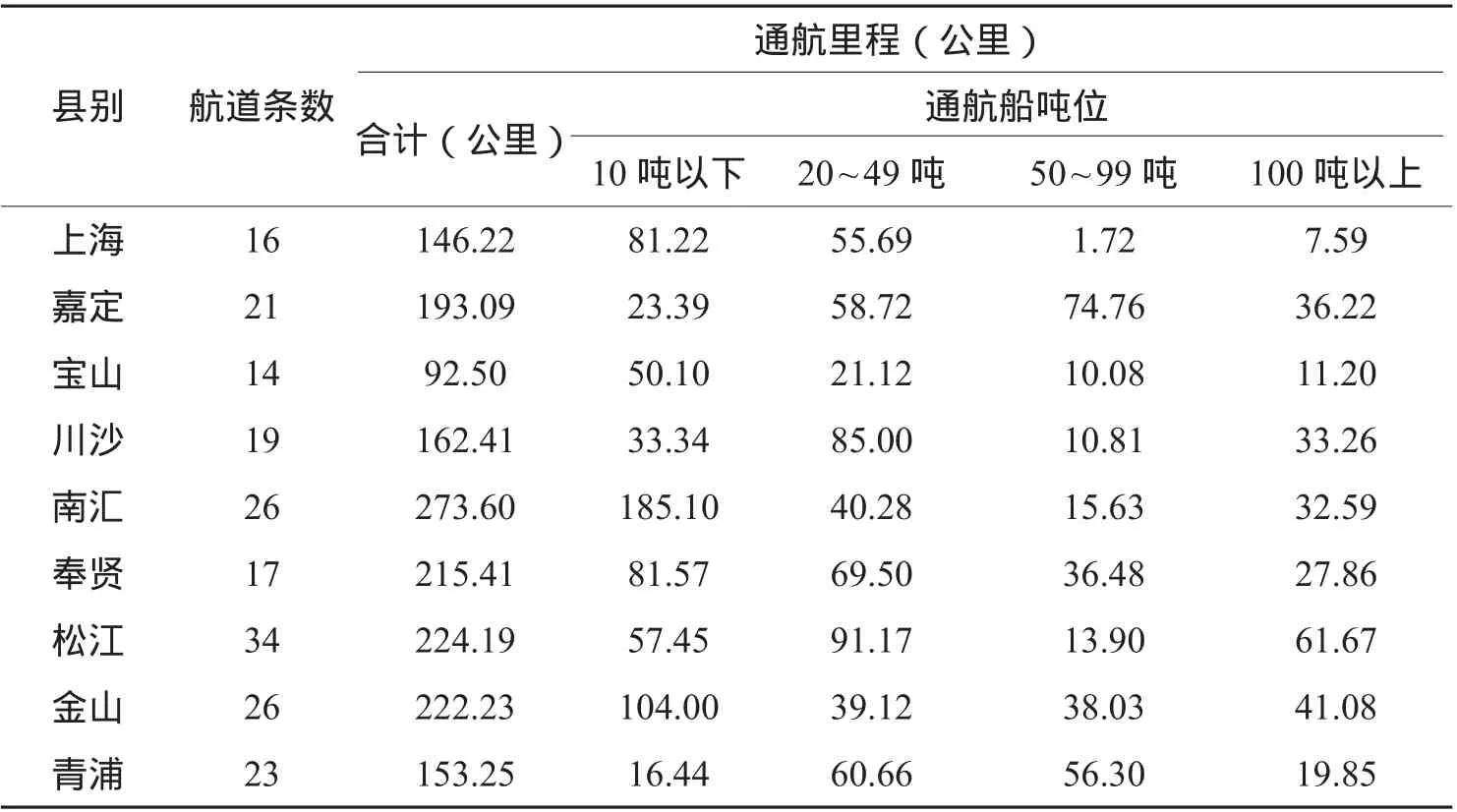

表2 上海市郊县(区)通航河道情况表Table 2 Shanghai suburban county (district) navigation channel table

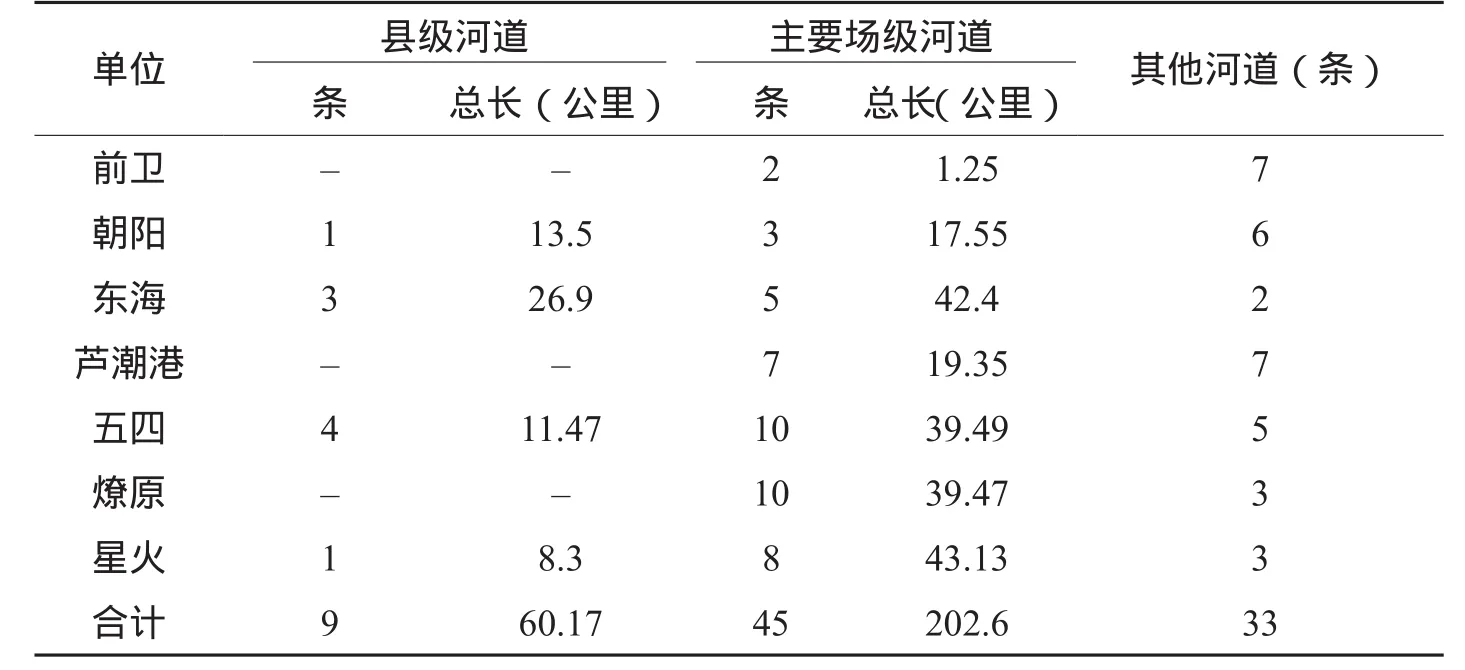

表3 1950—1970年代上海农垦区河道整治表Table 3 Shanghai farm area channel improvement table, 1950—1970 AD

如前述,建国后,中央政府对上海地区的建设是将治水与城市发展和建设密切结合。在全市大范围中,市区及其附近地区是城市发展建设的首要区域,城市化进程中,向水要地以支持市区建设使得建设区地表水体遭到强烈的改造,据吴俊范研究,城市化进程中,大量的填河筑路工程以及地面硬化措施使原有的河道消失,填掉的既有大批分支河叉,也有区域性小干河;有些河浜虽没有被筑造成路却用作城市建设用地(吴俊范,2007);这种大规模的地表水体改造行为使得这一地区原有的河道港汊支离破碎,断头浜、死浜大量增多直至河浜干涸消失。所以这一地区,地表河网变化明显地呈现负向变化态势。

青松金地区处于太湖流域下游碟形洼地的东缘,地面高程大多在3.5米以下,其中3.2米以下的低田有52.5万余亩,2.5 ~ 2.8米占全境面积一半以上。50年代后期,开始实施联圩、并圩,加固圩堤以及建闸置泵等小包围圩区建设,70年代末对青松金原有水系河网进行了较大规模的整治。除1977年新开挖贯通了淀浦河外,又先后陆续开挖、贯通或拓浚延伸了油墩港、西大盈、新通波塘、朱泖河、洞泾等一批骨干河道,淀泖湖荡群是这一地区最大水体,历史时期洪涝、渍害严重,湖区淤塞未经疏浚就会有当地居民围垦开拓,因此这一地区河网密度负增长主要是由围垦湖面引起的。

2.3 湖荡变化

本文所使用的五个时期淀泖湖荡群数字化水域图分别源自1875年江苏巡抚衙门编绘《苏松常镇太五里方舆图》、民国5—7年中华民国参谋本部陆地测量局测(编)绘1:5万军用地形图、上海市城市建设局测量总队1959年测绘青浦县全图、中国人民解放军总参谋部测绘局1978年测绘1:5万军用图及2000年上海市ETM卫星影像图(各时期图以下均以其年份代称之)。1875年前后,江苏巡抚衙门编绘了苏松常镇太四府一厅舆图,名为《苏松常镇太五里方舆图》,全套图共计52张(包括图幅目录1张),淀泖湖荡群分布于其中4张;图幅划分为10×10正方格,全套图无经纬度、图说、图例、比例尺和指北针,所以只能通过图上的地名经纬度定位以实现与现在地图的对接;图幅顺序根据镇江、常州、苏州、太仓、松江四府一厅自西而东的地理位置由北而南编目,各府之间划有简单的界线,以河湖港汊为骨架信息叠加了古镇、桥、山等地名信息,这也是后期定位的基础和主要信息;河流、塘浦皆以等距双线绘制而地名信息以点状表达;湖泊群、海域呈面状分布,为后期提取湖泊面积提供了可能。

淀泖湖荡群分布的4幅图中,每一幅图都有清晰的古镇名称记载,查阅并对照相关文献记载,将没有发生明显变化的古镇名称(如商榻镇、枫泾镇、朱家角镇等)设为定位基础点,即在没有经纬度系统的条件下,用地名经纬度代替系统经纬度;为保证定位的准确度,尽量将定位点选为靠近图幅的四角,在MapInfo环境下完成相关图幅的定位及配准后,将研究区数字化初步得到1875年淀泖湖荡群的水域形态图,如前所述,该套图无经纬度系统,为了不使初步得到的水域形态图与后期测量信息明确的地图叠加时会发生地理信息偏移或者变形,必须通过与现代实测地图进行地理校正,本文使用上海地区2000年卫星影像图进行了校正,最终实现了与后期地图的叠加比较。

1959年上海市城市建设局测量总队测量编制了一套上海市地图,其中青浦县全图比例尺是1:3万,共4张,政区、水文、交通道路信息记载详细,图例内容比较完整。“2000年图”使用ETM卫星影像图,这类图像具有准确的定位,能清晰辨析出地表含水率现象,是常用的地理研究资料;前文已对“1918年图”和“1978年图”做了介绍,此处不再重复。相对于“1875年图”和“1918年图”,1959、1978和2000年的图幅信息明晰,定位简单,提取研究区信息方便容易,此处不再赘述。

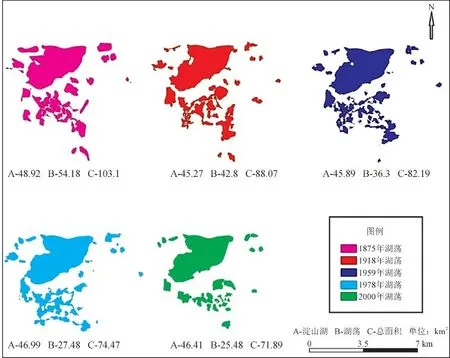

利用MapInfo重建出淀泖湖荡群1875、1918、1959、1978、2000年五个时期水域面积(图4),并分别提取各个时期淀山湖及其湖荡群水域面积(图4所示数据);结果表明淀泖湖荡群在1875—2000年间,面积变化呈现持续萎缩现象;至2000年时,湖荡面积萎缩了31.21 km2,说明了淀泖湖荡群面积萎缩主要表现为除淀山湖之外湖荡群面积的变化;1875—1918年、1918—1959年、1959—1978年、1978—2000年四个时段内,湖荡群萎缩面积分别为11.38 km2、6.5 km2、8.82 km2、2 km2,数据变化显示出 1875—1918年和1959—1978年是萎缩最严重的两个时段;湖荡群面积年变率结果显示,1875—2000年,湖荡群面积年际变化速率持续增长,且时间越靠近现代其变化速率越快,即湖荡群萎缩越严重,1875—2000年湖荡群年际变化速率由0.48%到0.83%,增加了几乎1倍;淀泖湖荡群面积的变化主要以淀山湖附近西南方向湖荡群变化为主,表现为面积缩减,许多小湖荡渐次消失,破碎化严重并且表现为由四周向内萎缩的趋向,淀山湖在第一时期即1875—1918年这段时间内面积缩减明显,以后四个时期其面积并没有发生显著变化。

图4 五个时期淀泖湖荡群水域面积图Fig.4 The Dian-Mao Wetlands area during the f ve periods

3 讨论与结论

1918—1978年上海地区河网密化主要的原因在于河道整治过程中大量保留了原有河道,又新开挖出许多新河道,建国之后当时地方政府对中央政府政策的贯彻效应,当时在全国各地广泛出现的以“增产”为指导的农业发展规划,在这一政策导向下,各地大量兴修水利;上海地区响应中央政策,进行大规模的水利整治运动,疏浚原有河道的同时开挖许多新河道,如开挖淀浦河、大治河、蕰藻浜等,为了保证农田排灌系统顺畅,“联圩并圩”,并建闸港,将原有自然曲流的河道进行裁弯取直;70年代末,上海水利建设进入统一规划、全面开展时期,这一年4月,上海市革委会郊区组批转了上海市农田基本建设规划组《关于郊区农田基本建设规划的意见》(上海水利编纂委员会,1997)。《意见》明确指出要将水利建设同城市建设、内河航运和备战相结合,这一年秋冬即开始组织实施,随后城市建设进程中的填河筑路大大改变了原有市区地表水系结构,使得市区河网密度严重减小。

人类活动作用于当时的水环境所产生的效应是地表水系空间变化的直接反映(袁雯等,2005);上海郊区的园田化建设开始于五六十年代,七十年代末得到大力发展,通过和道光年间的水利运动比较,可知,清代本区对于河道的整治方式及力度远不及建国初期,建国前,大量的滩涂都是由地方权势人物或者地方团体雇工围圩耕种,限于当时开发滩涂的技术条件,围圩面积数百亩至数千亩不等(石光明等,2004),迫于生存压力的沿江沿海许多无田的百姓亦常常担着风险进行小规模围圩耕种,这种小规模围垦,因资金、人力加上技术受限,围圩工程质量粗劣,圩堤常常出险,经济效益差,建国后大力发展农业,为扩大耕地面积,滩涂围垦大都由国家或者集体组织进行,加之60年代以来,织物筑坝工艺取代原有老工艺,使得围垦效益大大增强。这不仅仅由于技术原因,更是由于对社会基层控制能力的空前加强使得政府调集劳动力的能力大大加强,从而能实现河流改造这样彻底的变化。

满志敏. 2006. 北宋京东故道流路问题的研究[J]. 历史地理, 5–11. [Man Z M. 2006. Study on old course of YellowRiver in North Song Dynasty [J]. Historical Geography, 5–11.]

满志敏. 2008. 小区域研究的信息化:数据架构及模型[J].中国历史地理论丛 , 23(2): 5–11. [Man Z M. 2008. Spacial and temporal data structure for local study [J].Journal of Chinese Historical Geography, 23(2): 5–11.]

缪启愉. 1986. 太湖塘浦圩田史研究[M].北京: 农业出版社. [Miu Q Y. 1986. Research on Taihu Tangpu polder history [M]. Beijing: Agriculture Press.]

潘 威. 2009.上海地区地表水系空间结构特征重建及相关问题研究(1827—1978 AD)[D].上海: 复旦大学. [Pan W. 2009. Reconstruction of the Shanghai region spatial structure characteristics of surface water and related issues (1827—1978 AD) [D]. Shanghai: Fudan University.]

潘 威. 2010.大河三角洲历史河网密度格网化重建方法——以上海市青浦区1918—1978年为研究范围[J].中国历史地理论丛, 25(2): 5–14. [Pan W. 2010. The grid methods of drainage density data reconstruction in big river delta—Based on the case of Qingpu, Shaghai, 1918—1978 A.D [J]. Journal of Chinese Historical Geography, 25(2): 5–14.]

上海测绘志编纂委员会. 1999. 上海测绘志[M].上海:上海社会科学院出版. [Shanghai Survey and Draw Compilation Committee. 1999. Shanghai survey and draw local histories [M]. Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press.]

上海水利志编纂委员会. 1997. 上海水利志[M].上海: 上海社会科学院出版. [Shanghai Water Conservancy Compilation Committee. 1997. Shanghai water conservancy local histories [M]. Shanghai: Shanghai Academy of Social Sciences Press.]

石光明, 董光和, 杨光辉. 2004. 中华山水志丛刊[M].北京:线装书局. [Shi G M, Dong G H, Yang G H. 2004. The Series journals of Chinese landscape records [M]. Beiing: Wire-bound Bookstore Press.]

王建革. 2009. 泾、浜发展与吴淞江流域的圩田水利(9—15世纪)[J].中国历史地理论丛, 24(2): 30–42. [Wang J G. 2009. The development of Jin-Bang and the Weifield irrigation in Wusong river valley 9th—15th century [J]. Journal of Chinese Historical Geography, 24(2):30–42.]

吴俊范. 2007.城市空间扩展视野下的近代上海河浜资源利用与环境问题[J].中国历史地理论丛, 22(3): 67–77]. [Wu J F. 2007. The creek-utilizing manner and concerning environmental problems with Shanghai modernization from an urban-space-expanding angle [J]. Journal of Chinese Historical Geography, 22(3): 67–77.]

袁 雯,杨 凯,徐启新. 2005.城市化对上海河网结构和功能的发育影响[J].长江流域资源与环境,14(2): 133–138. [Yuan W, Yang K, Xu X Q. 2005. Effect of urbanization on growth of Shanghai river function and stream structure [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 14(2): 133–138.]

From small Wei-f eld pattern to Garden-style farmland: the variation of river density in Shanghai over the past century

YAN Fang-fang1, MAN Zhi-min1, PAN Wei2

(1. Center for Historical Geography of Fudan University, Shanghai 200433, China; 2. Northwest Institute of Historical Environment and Socio-Economic Development, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, China)

This article focus on the Shanghai area, extracting the region in 1918 AD and 1978 AD sections of drainage information, especially density index, 1918—1978 river densif cation is the cause of the research area in 1960s of large-scale water conservancy and repair campaign, the new channels excavation while substantially retaining the original river; in addition, through the comparison with the Daoguang and Tongzhi years water movement found widely across the country, after founding a state appears to "production" as the guiding agricultural development planning not only by the local government to the central government policy carry out, centralized organization of human mass movement allows the nut of the area during the Ming and Qing Dynasties formed small dike forms gradually transformed into the regular grid pattern. This description of basic social control ability of the unprecedented enhancement makes the government mobilized workforce capacity greatly strengthened, which is the implementation of area of river improvement and very important reason.

Wei-f eld; river density; grid system; GIS

K928.4

:A

:1674-9901(2014)06-0425-09

10.7515/JEE201406009

2014-10-31

国家自然科学基金项目(41401223);中国科学院科技基础性工作专项项目(2014FY210900);教育部全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(201114)

潘 威,E-mail: panwei@snnu.edu.cn

——以莲花县为例