四库七阁清代馆藏典范之作

撰文/拉雅

四库七阁清代馆藏典范之作

撰文/拉雅

QINGDAI GUANCANG DIANFANZHIZUO

曾经风靡大清朝的四库七阁,如今皆已归为了平静,平静得让人感觉不到人世间的风尘。如果不是老楼里楠木书架上那镌刻着的“集部第××架”的字样,普通人几乎已想不起那段尘封的历史。

曾经风靡大清朝的四库七阁,如今皆已归为了平静,平静得让人感觉不到人世间的风尘。如果不是老楼里楠木书架上那镌刻着的“集部第××架”的字样,似乎让人再也想不起那段尘封的历史。

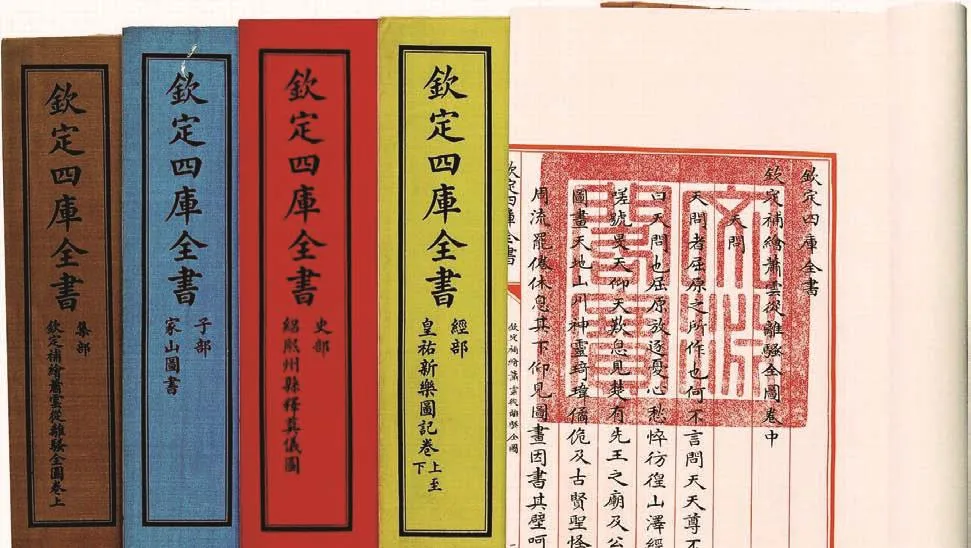

清朝初期,统治者为了淡化知识分子的反清意识,在大兴文字狱,采取残酷镇压手段的同时,提倡儒学和汉族传统文化,采取麻痹和拉拢的办法。乾隆三十七年(1772年),弘历帝下令,选派以纪昀为首的著名学者100多人开始编撰《四库全书》。先后共收藏书籍3503种,79337卷,装订成36000余册,分为经、史、子、集四部,所以取名《四库全书》,这部巨著搜集了自我国周代以来至乾隆年间编书时为止3000余年的政治、经济、哲学、文学、天算、舆地、科技、医卜等方面的重要著作,成为我国历史上最大的一部百科丛书,历时十年才得以完成。连同在抄的3份,藏于北京故宫的文渊阁,圆明园的文源阁,沈阳故宫的文溯阁,承德行宫的文津阁,被世人称为“内廷四阁”亦称“北四阁”。皇帝念及江浙一带,人文渊薮,为了粉饰“太平盛世”,消除排满思想又续抄该书3份,藏于扬州大观堂的文汇阁,杭州圣因寺的文澜阁,镇江金山四的文宗阁,这三阁,被世人称为“江浙三阁”亦称“南三阁”。

乾隆帝对这部“浩如烟海,委若邱山”的巨书的贮藏是极为审慎的,他听说宁波范氏天一阁建筑构造别有精义,便下令仿其规制,营造庋书之所。所以,这七阁都是仿宁波天一阁藏书楼的式样,被建造成江南庭院式建筑。园林顺应地势的高下,适当点缀亭榭、曲廊、水池、叠石之类,并借助小桥,使之互相贯通,颇具特色。为藏书久远,乾隆不仅仿其式,并借其名,在“水”字上下功夫,意在“以水克火”,保护四库藏书“以垂久远”。于是,“水”便成了七阁命名的重要组成部分。不难发现,七阁的名字:文渊阁、文津阁、文源阁、文溯阁、文汇阁、文宗阁、文澜阁,有一个共同特征,即都是三个字,并前后两字全一样,首字为“文”,末字为“阁”,只有中间一字不相同,但都带有“水”旁(文宗阁除外)。其名字寓意十分明白,即首字“文”,代表了中华的文化与文明,代表了大清的文化盛世之意,四库博大精深的文化等。中间带“水”旁之字,则意模范范氏藏书楼“天一生水”期厌火灾之术,以保护藏书。

有一个很巧合的现象,即是《四库全书》始修的乾隆三十七年,正是标志着法国启蒙运动进入高潮的著名的《百科全书》正编17卷、图版11卷全部出齐的1772年。同是那个时代的精英,但却完成了不同的历史使命,从而也奠定了他们各自祖国迥然不同的历史归宿。虽然,经过世事变迁和战乱,四库七阁之书,迄今存毁各半,可人们还是那样重视四库七阁的保护,去到这些曾经庋藏过《四库全书》的地方凭吊的无不是那部典籍的魅力和文化的感召。它的每一块楼板、每一架书格都仿佛试图告诉我们:文字记载,无疑是文明发轫最重要的标志之一。沧海桑田,英雄枯骨,当历史烟云散尽,世事飘若尘埃的时候,没有什么比卷帙浩繁的典籍文化更能供后人解读文明演进的足迹了。

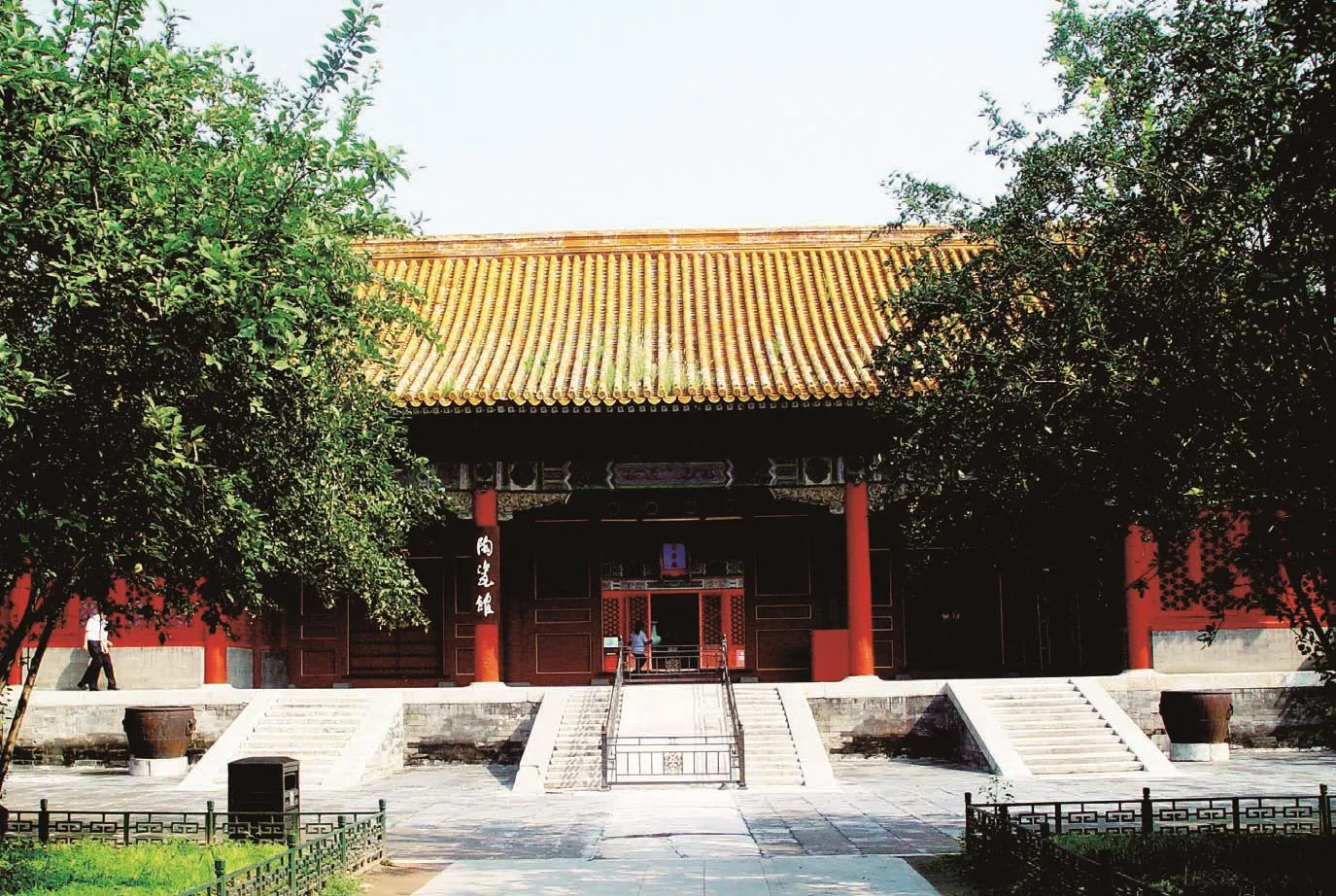

文渊阁

位于北京市故宫东华门内文华殿后,坐北面南,两山墙青砖砌筑直至屋顶,简洁素雅。黑色琉璃瓦顶,绿色琉璃瓦剪边,喻意黑色主水,以水压火,以保藏书楼的安全。自乾隆四十一年(1776年)建成后,皇帝每年在此举行经筵活动。四十七年(1782年)《四库全书》告成之时,乾隆帝在文渊阁设宴赏赐编纂《四库全书》的各级官员和参加人员,盛况空前。