让哲学的智慧跳跃在文化生活课堂

曹谦

哲学属于思想文化的范畴,高中生活与哲学教材内容和文化生活教材内容本身就有着千丝万缕的联系。学习哲学的根本目的就在于运用哲学原理和思维方法去正确认识世界和改造世界。文化生活中有许多知识呈现着“言外之意,弦外之音”的状态,它们体现着一定的哲学原理,因而利用哲学原理和哲学思维去讲授、把握文化生活教材,有其独特的作用。下面笔者从几个方面来阐述如何运用哲学原理讲授文化生活教材,用哲学的思维方法挖掘文化生活知识的隐性联系。

一、用哲学原理讲授文化生活知识

1.利用社会存在与社会意识的辩证关系原理讲授文化与经济、政治的关系

在讲授文化与经济、政治的关系时,笔者设计了以下三个问题。

(1)辨析:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”这句话正确揭示了社会存在与社会意识的辩证关系。

(2)运用社会存在与社会意识的辩证关系原理,分析文化与经济、政治的关系。

(3)管子曰:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”据此,有人认为,经济上去了,社会文化就发展了,社会文明程度就自然而然地提高了。运用文化生活的有关知识分析,这种观点对不对?为什么?

解答正误混杂型辨析题的关键在于找出题中观点哪些地方合理,为什么合理,哪些地方不合理,为什么不合理。学生通过分组讨论,得出问题(1)的结论:题中观点看到了社会存在决定社会意识,但忽视了社会意识具有相对独立性,对社会存在有反作用。

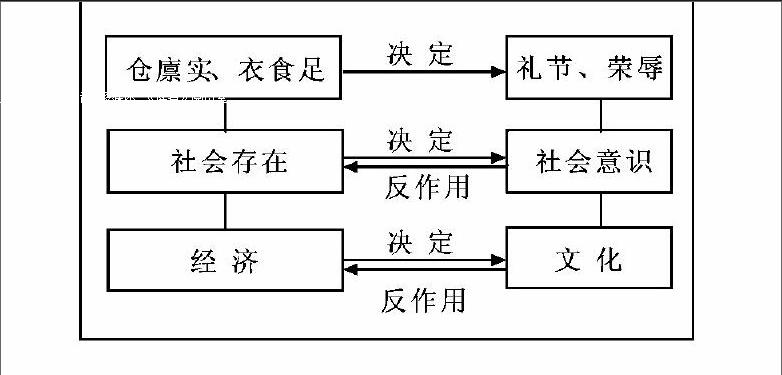

通过教师引导和学生探究讨论,学生一般能依照上图思路把握文化与经济、政治的关系,即经济、政治属于社会存在的范畴,文化属于社会意识的范畴,经济、政治决定文化,文化对经济、政治具有反作用,并且文化有其自身的传承性以及相对独立性。

把握住了问题(2),学生也就不难得出问题(3)的结论了,即题中观点肯定了经济决定文化,但忽视了文化有其自身的传承性、相对独立性,并对经济具有反作用。

2.利用辩证的否定观讲授文化的传承和创新

在利用辩证的否定观讲授文化的传承和创新时,笔者运用以下背景材料设计了问题。

二人转本是东北的草根文化,据说有三百年的历史。二人转内容很丰富,也很深奥,演员需要在“口”“相”“唱”上下很多工夫研究。传统二人转以唱为主,给人感觉“大俗”,难登大雅之堂。如今,经过改良的二人转,提倡“绿色二人转”,在保留原来大部分精华的基础上,加入了很多综艺性的内容,使二人转增强了生机与活力。二人转演员小沈阳的精彩演出,使2009年的春节联欢晚会分外红火。“刘老根大舞台”剧场落户全国九大城市。

(1)运用生活与哲学的知识分析,二人转为什么能增强生机与活力?

(2)结合文化生活的知识,谈谈怎样使二人转继续增强生机与活力。

先让学生分组讨论,各组选出代表回答,其他学生补充,教师及时点拨,总结得出结论:辩证否定的实质是“扬弃”,因而文化继承,不是原封不动地承袭传统文化,而是“取其精华,去其糟粕”。辩证的否定是发展的环节,是实现新事物的产生和促使旧事物灭亡的根本途径,因而文化要在继承的基础上发展,“推陈出新,革故鼎新”。辩证的否定观要求我们,必须树立创新意识,因而我们必须推进文化创新,铸造中华文化的新辉煌,以适应社会实践的需要,为社会实践服务。

3.利用实践与认识的辩证关系讲授社会实践与文化创新的关系

在讲授社会实践与文化创新的关系时,笔者先给出探究问题。

常言道:“多想出智慧。”因此,文艺创作来自创作者的灵感,根源于创作者的聪明才智。请从哲学角度进行分析。

学生通过讨论,一方面肯定了人能够能动地认识世界,意识活动具有主动创造性,另一方面又指出材料中的观点违背了实践是认识的基础,实践是认识的唯一来源的原理。

紧接着,笔者又引导学生思考:社会实践与文化创新的关系是怎样的呢?这一关系和实践与认识的辩证关系有何内在联系呢?

学生经过自主探究、合作学习后一般会指出,社会实践是文化创新的源泉和动力。教师引导总结补充得出结论:文化创新的过程也就是认识深化、发展的过程,因而社会实践与文化创新的关系是实践与认识的辩证关系在文化生活领域中的具体体现。社会实践是文化创新的源泉和动力,文化创新又引导、制约着社会实践的发展。推动社会实践的发展,是文化创新的根本目的,也是检验文化创新的根本标准。

二、用马克思主义哲学思维挖掘文化生活知识的隐性联系

1.利用整体与部分的辩证关系原理、矛盾普遍性和特殊性辩证关系原理,把握同类知识的关系

整体和部分的辩证关系告诉我们,整体和部分是相互联系、密不可分的。矛盾普遍性和特殊性辩证关系原理告诉我们,矛盾的普遍性寓于特殊性之中,并通过特殊性表现出来。学习马克思主义哲学时,我们反复告诫学生,一定不能把共性与个性的关系理解为整体和部分的关系,但这两者之间又往往有着千丝万缕的联系。如整体由部分构成,而部分之间既有整体的共性,又有自己的个性,用图表示如右。

整体的事物A由a、b、c等部分构成,a、b、c相交的阴影部分,既是a、b、c三部分的共性特征,又是处于整体地位的A事物的更小的部分。

文化生活知识之间在本质上有整体与部分的关系、又有共性与个性的关系,挖掘这些联系,既可以整合知识,又能加深对整体与部分、共性与个性的关系的理解和掌握。

例如以下文化生活现象就反映了整体与部分、矛盾普遍性与特殊性的辩证关系。

世界文化与世界各民族文化的关系。世界文化是由不同民族、不同国家的文化共同构成的,它们之间是整体与局部的关系。同时,文化既是民族的,又是世界的。文化是民族的,强调各民族都有自己的文化个性和特征;文化是世界的,强调不同民族文化也有共性和普遍规律,因而,各民族文化之间既有共性,又有自己的个性。用类比推理可知,中华文化与中华各民族文化的关系也是如此。中华文化与中华各民族文化之间是整体与局部的关系,同时,中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。

2.利用普遍联系原理,挖掘知识内在的线索

唯物辩证法告诉我们,事物是普遍联系的,联系是具体的、多样的,因此,我们要善于把握知识间的必然联系、因果联系来挖掘知识间的线索联系。教材中的某些重要知识点,渗透在教材的各个角落,起着提纲挈领的作用。教学中,我们要学会用联系的观点看问题,“顺藤摸瓜”,把知识点有机串联起来。

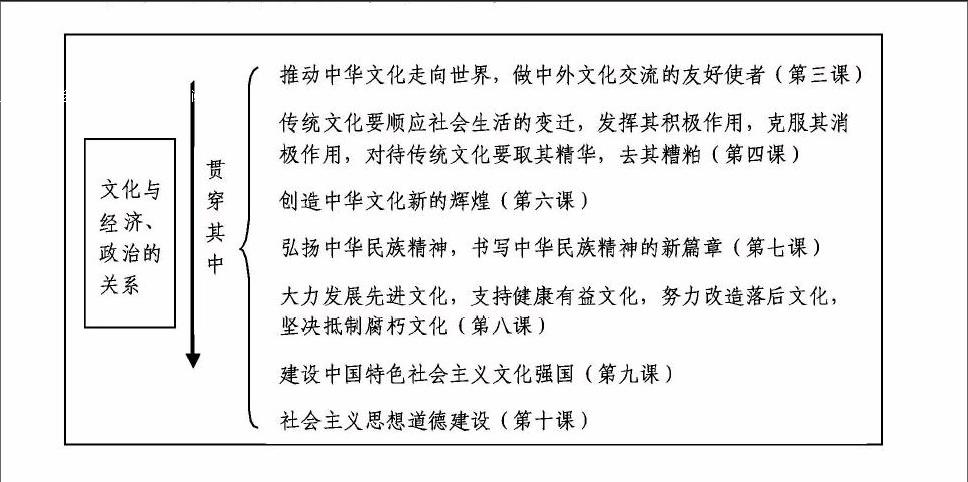

文化生活教材第一课中的文化与经济、政治的关系就是贯穿整个文化生活的一条隐性红线,我们可以用上图把相关知识点串联起来。图中右端的知识点无不隐含了文化与经济、政治的关系。

三、利用马克思主义哲学讲授文化生活教材,应该注意的几个问题

1.反对穿新鞋走老路,以传统的方式应对新课程,做到由“教教材”转化为“用教材教”

用哲学讲授文化生活教材,我们要做到由“教教材”转化为“用教材教”,引导学生自主、互助、合作、探究,挖掘出哲学与文化生活的隐性联系,或者用哲学的思维去理清文化生活知识点之间的显性联系。要坚决反对以传统的方式应对新课程,仅仅满足于哲学知识与文化生活知识间的机械转移,要始终坚持“四前四后”原则,即:学生在前,教师在后;尝试在前,指导在后;练习在前,讲解在后;活动在前,结论在后。

2.避免用“理论教理论”,而应理论联系实际,连接、融入鲜活的背景材料

理论具有抽象性,用抽象的哲学理论去讲授文化生活理论,往往枯燥难懂,教师教得痛苦,学生学得辛苦。因此,要注重理论联系实际,连接、融入鲜活的背景材料,遵循由特殊到普遍再到特殊的认识秩序,这样既能增强课堂教学的趣味性,又能提高学生调动和运用知识的能力。

3.以问题为载体,要避免“假问题”,讨论“真问题”,做到“问有所值”

用马克思主义哲学讲授文化生活,由于有了已有的哲学知识做铺垫,因此采用问题式教学法,不失为好方法。其基本特征是以问题作为学习的载体,以问题作为学习的中心,围绕问题的发现、提出、分析和解决来组织学习活动。基本过程为:提出问题→联系引导→讨论扩展→归纳总结→形成观点。但在实际应用问题式教学法的过程中,要避免“假问题”,讨论“真问题”。所谓“假问题”是指学生完全可以独立思考、独立完成的问题。例如,“假问题”:实践与认识的关系是什么?“真问题”:上述材料中的做法是如何体现实践与认识的辩证关系的?“假问题”缺乏合作学习的价值,“真问题”有思维含量,有开放性,能启迪思维、开阔视野。因此,不能把简单的学生能理解的问题反复讨论,追求热闹的气氛,忽视理性的思考。课堂上学生自主学习的目标要明确、具体,合作讨论的问题要设计到点子上,设计到问题的本质上,要杜绝直白表述、动眼不动脑的问题,这样才能真正做到“问有所值”。

(责任编辑袁妮)