关于本科院校实施“卓越计划”的几点思考

——基于教学管理的视角*

孟力强,王祥翠

(淮海工学院 商学院,江苏 连云港 222005)

高等学校作为高层次人才培养之地,它的发展始终与一个国家的发展和振兴紧密联系在一起。纵观我国现代高等教育发展历程,从19世纪末20世纪初的天津中西学堂、上海南洋公学和京师大学堂的“日本模式”,到1912年至1927年的“德、美、日”多种模式并存,再到1927年至1949年,在融合美国和欧洲各国特点基础上形成以“美国模式”为主的基本走向,乃至1949年至1957年新中国成立之后全面实施的“苏联模式”,我们始终处在学习、模仿和跟随国外先进高等教育的地位。直到1978年中国实施改革开放以后,我国的高等教育才真正迎来了博采各国教育之所长和自主创新发展的春天。当前,中国正在建设社会主义市场经济体制,在走一条前人没有走过的道路。我国短短一个世纪的高等教育发展的历程告诉我们,高等教育要真正成为一国发展强有力的支撑,就必须探索一条适合中国国情而又广泛吸收各国之长的高等教育的发展道路。同时,高校作为人类创造和传播知识的重要场所,其发展既要受制于不同经济发展阶段、不同政治文化背景的各个国家和地区的具体国情,也要受高等教育本身发展规律的制约。我们不能以强调本国情形的特殊性为由而拒绝遵循高等教育发展的一般规律,也不能以标榜追赶世界潮流为借口而置本国国情于不顾,这是我们回顾和总结中国高等教育发展史所应深刻记取的经验教训。这对我们当前实施高等教育改革,弄清楚“改什么?如何改?”有着现实的指导意义。

“卓越计划”(全称“卓越工程师教育培养计划”)是教育部根据我国发展的现实需要而实施的一项“教改计划”,其目的在于“贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的精神,树立全面发展和多样化的人才观念,树立主动服务国家战略要求、主动服务行业企业需求的观念。改革和创新工程教育人才培养模式,创立高校与行业企业联合培养人才的新机制,着力提高学生服务国家和人民的社会责任感、勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力”。“卓越计划”实施四年来,得到我国不同层次高校的积极响应。据不完全统计,目前参与“卓越计划”的高校涵盖“985”、“211”高校及一般普通本科院校,数量多达348所。从目前“卓越计划”的实施情况看,效果是有的,但也存在一些问题,其中现行高校教学管理制度与“卓越计划”实施要求不相适应的矛盾较为突出。

一、“卓越计划”对当前我国高校教学管理提出新的挑战

一国教育必须面对两个问题:一是培养什么样的人,二是如何培养这样的人。前者是教育的目标、目的,是教育需要解决的主要矛盾;后者是手段、保障,是教育要解决的次要矛盾。当下我国高等教育面临的最大挑战是人才培养不能很好地适应社会发展的需求。究其原因,既有人才培养方案与当今社会发展对人才需求不相适应(培养什么样的人出了问题,人才培养方案落后),也有传统的教学管理方式与当前的人才培养模式不适应问题(如何培养这样人的管理模式出了问题,教学管理创新不够)。当前我国高等教育“两个不适应”并存,因此中国的教育改革必须“双管齐下”。国家提出“卓越计划”的意图就是率先在“工程类高校”探索一条解决培养什么样的人以及如何培养的道路。

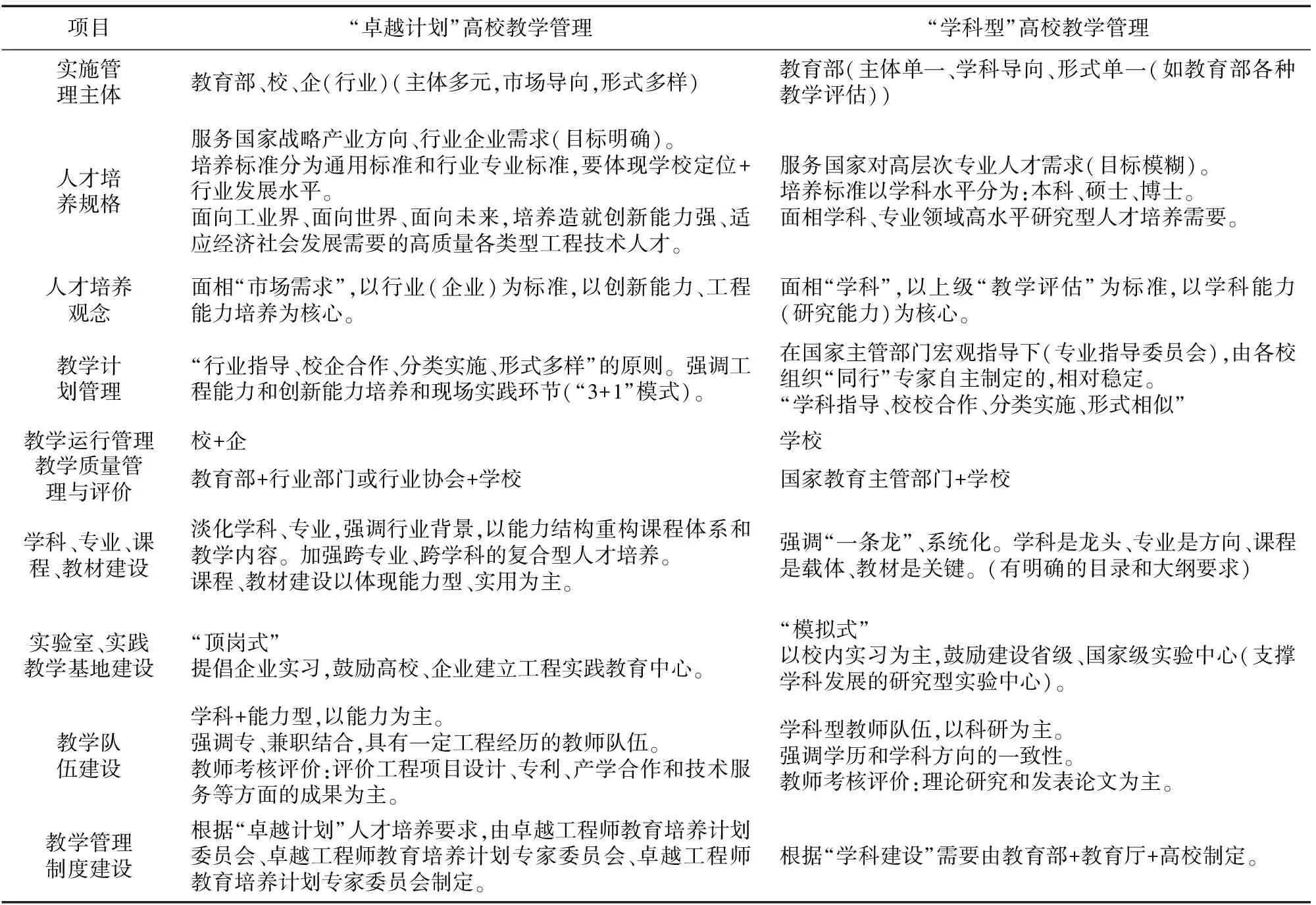

我国现行高等学校人才培养大多沿用传统的学科型人才培养模式,其教学管理也仍然沿袭学科办学的“封闭式”管理方法,实施管理的具体法律依据为国家教育部颁布的《高等学校教学管理要点》(高教司[1998]33号文件)。目前看来,“卓越计划”和学科型人才培养两者存在较大出入(见表1)。

表1 “卓越计划”与传统“学科型”高校教学管理要求对照

从表1不难看出,在我国现行高校教学管理体制下,“卓越计划”必定遇到诸多不适应的问题。因此,改革不合理的高校教学管理体制机制,使之匹配于“卓越计划”人才培养模式要求已是当务之急。

二、创新教学管理提升“卓越计划”实施效果的几点思考

从根源上解决上述问题需要依赖于深化国家层面的高等教育改革,构建适应社会主义市场经济建设和发展需要的高校办学体制机制,这需要时间,需要我们不断探索和总结。本文仅从目前卓越计划实践和可行的教学管理改革创新提出如下思考。

(一) 我国教育主管部门应尽快制定和实施高等教育的分层管理,并出台具体分层管理方案和配套的管理办法

“学科型”高校办学培养学科领域的研究型人才,实施“卓越计划”的高校是培养面向工业实践,以培养创新能力、工程能力为主的高质量工程技术人才。目前我们通过“985”院校、“211”院校、“部属高校”“省管高校”和“一般普通高校”的分类管理办法并未能很好地解决“两类”高校的划分问题。在同一所高校、相同的教学管理框架下,要实行两种或多种不同人才培养方案,其管理的难度可想而知。因此,国家教育主管部门实施高校分层管理、分类指导、分别考核已是当前我国实施多样化办学的当务之急。

(二) 进一步强化政府对“卓越计划”的组织领导

“卓越计划”是由教育部牵头组织的一项教育改革工程,但改革方案涉及的内容目前看已远远超出教育部的职能管辖范围,这也是当前“卓越计划”推行中各方利益难以协调、各种问题难以解决的另一主要原因。相关部门可以考虑在国务院层面组建国家教育(高等教育)改革领导小组,统一规划方案、制定政策、协调利益、监督实施。教育部只能组织实施部门(体制内)的改革,而跨部门(体制外)的改革需要更高层面的组织和领导。

(三) 尽快出台国家层面的“通用标准”及“行业标准”

根据“卓越计划”要求,人才培养标准分为“通用标准”和“行业专业标准”,同时兼顾反映学校特点和办学定位的“学校标准”。其中,通用标准规定各类工程型人才培养都应达到的基本要求,行业专业标准依据通用标准的要求制订,规定行业领域内具体专业的工程型人才培养应达到的基本要求。从目前实施情况看,“通用标准”一般从“工程类”人才基本素质要求便可确定,但“行业标准”要反映当前行业发展水平,有着很强的时效性、针对性,学校方面难以制定。因此,建议教育部尽快组织制定不同行业的“行业标准”。

(四) 教育部应尽快出台有利于“卓越计划”实施的相关配套政策

学校和广大教师积极参与是“卓越计划”在高校顺利实施的基本前提,要让参与改革的高校“有甜头”,要让参与“卓越计划”的教师“有奔头”。虽然《关于实施卓越工程师教育培养计划的若干意见》中提出一些有益的意见,但“意见”毕竟不具法律效力,比如教师的职称评定等政策问题。因此,各级教育主管部门要尽快出台有利于“卓越计划”实施的后续配套政策。

参考文献:

[1]教育部.关于实施卓越工程师教育培养计划的若干意见[EB/OL].(2011-02-03)[2014-05-12].http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s5179/201102/115066.html.

[2]林健.高校“卓越工程师教育培养计划”实施进展评析(2010—2012):上[J].高等工程教育研究,2013(4):1-12.

[3]林健.高校“卓越工程师教育培养计划”实施进展评析(2010—2012):下[J].高等工程教育研究,2013(5):13-24.

[4]顾嘉,张航,唐永升.构建“卓越工程师教育培养计划”实施保障体系[J].教育与教学研究,2012(2):59-63.