粮食主产区和主销区发展非均衡的表现及根源分析

余亮亮, 蔡银莺

(华中农业大学 公共管理学院, 武汉 430070)

粮食主产区和主销区发展非均衡的表现及根源分析

余亮亮, 蔡银莺

(华中农业大学 公共管理学院, 武汉 430070)

从狭义视角上的经济发展差异和广义视角上的基本公共服务差异出发,定量分析我国粮食主产区和主销区在1998—2011年间经济发展和基本公共服务的差距及变化规律,以期为国家层面的主体功能区划提供相应的配套政策建议。结果表明:(1) 以锡尔系数表征的区域总差异、粮食主产区和主销区之间的差异,均呈“倒U”型变化规律,表明区域相对差异和两大区域之间的相对差异逐渐缩小。(2) 无论是以人均GDP度量的区域经济绝对差异,还是以广义视角上的基本公共服务测度的区域差距来看,粮食主产区和主销区之间经济的绝对差异和基本公共服务差异均呈扩大趋势,这表明粮食主产区和主销区在实际收入水平和实际基本公共服务享用上差距较大,粮食主产区和主销区之间经济发展和福利非均衡现象比较严重。(3) 结合正在实施的主体功能区划,不同强度的土地用途管制制度和土地发展权利的丧失也会加大粮食主产区和主销区之间福利的非均衡。主体功能区划的出台对粮食主产区经济发展的影响较大,因此国家应加快出台区域协调发展和福利均衡的长效机制,建立粮食主产区和主销区之间的耕地生态补偿和横向财政转移支付制度,促进粮食主产区和主销区之间福利状况的均衡发展。

粮食主产区和主销区; 区域差异; 基本公共服务; 主体功能区划

区域经济发展不平衡问题主要表现在东中西部、城乡、粮食主产区和主销区之间发展和福利的非均衡。目前,理论界对东中西部和城乡之间发展差距的趋势[1-2]、原因[3]和应对策略[4]进行了大量研究。然而,缺少对粮食主产区和主销区之间发展和福利的差距进行详细分析的相关研究。根据国家粮食局2011年统计数据显示,全国13个粮食主产区粮食产量占全国总产量的75.4%,每年增产的粮食约95%来自该13个主产区。粮食主产区在稳定国家粮食安全、促进经济发展发挥举足轻重的作用,但由于主产区和主销区利益协调机制的不完善,影响到主产区耕地保护和粮食生产的积极性,威胁到国家粮食安全。

20世纪90年代以来,针对耕地加速流失的基本国情,我国实施土地利用总体规划、基本农田保护区规划、基本农田保护条例、耕地占补平衡和土地用途管制等规划管制手段,不断强化对优质农田的保护[5]。但缺乏利益协调机制和激励相容约束的强制性土地规划管制措施,使粮食主产区由于相对承担更大的基本农田保护责任,丧失了经济发展机会,再加上工农业产品巨大的剪刀差,两大区域之间福利的非均衡在逐渐显化。当前正在进行的主体功能区划根据现有资源环境承载力、开发密度和发展潜力,把国土空间划分为开发和保护两大类,实质就是一个地方适合做什么就做什么,同时也是对区域过去发展水平的事后承认[6]。粮食主产区大部分被划入限制开发区和禁止开发区,主体功能区划无疑强化了粮食主产区现有的土地规划管制程度,使粮食主产区和主销区之间福利差距进一步拉大。因此,如何科学地测度粮食主产区和主销区之间经济发展和福利水平的差距及趋势是急需解决的重大课题,这为建立两大区域之间生态补偿和财政转移支付机制提供理论依据。鉴于此,本文对粮食主产区和主销区20个省(自治区、直辖市)从1998—2011年间的经济发展和福利的差距及变化规律进行了详细剖析,以期为国家层面的主体功能区划提供相应的配套政策建议。

1 数据来源与研究方法

1.1 研究单元和数据来源

以全国20个粮食主产区和主销区作为基本的省级研究单元,对两大区域自1998年以来的区域差异进行分析。数据来源于《中国统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》、《中国农村统计年鉴》和20个省(自治区、直辖市),1999—2012年的统计年鉴,其中部分数据经过整理计算所得。

1.2 研究方法

决策层对区域协调发展的表述逐渐从单纯的经济协调发展到基本公共服务均等化,体现了更加科学和和谐的区域发展理念[8]。基于此,本文分别从狭义的经济发展差异视角和广义的基本公共服务差异视角对粮食主产区和主销区经济发展和福利的非均衡进行分析,其中狭义视角的经济发展差异又分别从绝对差异和相对差异进行分析。

1.2.1 区域相对差异指标 衡量区域发展相对差异的指标有很多,其中锡尔系数具有可分解性,直接将地区间的差距分解为组间差距和组内差距。因此,本文选择锡尔系数对粮食主产区和主销区进行狭义视角上的经济发展相对差异分析。锡尔系数(T)以GDP比重加权,指标越大,表示各地区经济发展水平相对差异越大。其计算公式为[9]:

(1)

式中:T——锡尔系数;N——地区数;xi——i地区GDP占所有区域的份额;ni——i地区人口占所有区域的份额。

对锡尔系数进行一阶段分解就可以将粮食主产区和主销区总体差异分解为两大区域之间的差异和两大区域内各省(自治区、直辖市)之间的差异,其计算公式为:

(2)

式中:i=1,2——粮食主产区和主销区;j——两大区域内各省(自治区、直辖市)。

1.2.2 基本公共服务差异测度 区域差异不应仅指各地GDP或人均GDP的大小,而应是包含经济、医疗、社会保障、教育、交通、文化和生态环境等方面的综合评价,但现有研究多停留在对各地GDP或人均GDP大小的比较上,可能对区域差异大小的评价有所偏颇。因此,本文在对粮食主产区和主销区进行狭义视角上单纯GDP和人均GDP比较的基础上,还进行了基本公共服务差异视角上的比较,以期较为全面、科学地对两大区域之间的差异进行分析。

(1) 模糊物元模型。鉴于基本公共服务评价中指标的多维性、复杂性以及单个指标的不相容性,选择模糊物元模型解决这一复杂问题。模糊物元模型利用模糊数学分析方法可以消除多因素识别评价中的主观片面性,适合于多因子评价,根据相关公式[8]可以求得差平方模糊物元(RΔ)。

(2) 熵值法确定权重。熵值法确定系统权重是客观赋权法的一种,能避免主观因素对权重的影响,其主要原理为:某项指标的指标值变异程度越大,则该指标提供的信息量越大,该指标相应的权重也应越大。因此,本文选用熵值法,计算各个年份各项指标的权重,为基本公共服务差异评价提供依据,其步骤为:

(3)

(4)

(5)

式中:Vij——i地区第j项指标的取值;M——地区数20。

(3) 基本公共服务综合测度。根据以上计算所得的差平方模糊物元和各指标权重,测度出每年各省(自治区、直辖市)基本公共服务综合得分,即W=wRΔ。

2 结果与分析

2.1 狭义视角的经济差异分析

对粮食主产区和主销区经济差异分析分别从绝对差异和相对差异入手,全面评价两大区域之间的经济差距水平,其中绝对差异是用人口比例加权的人均GDP比较,而相对差异用上文中的锡尔系数表征。

2.1.1 绝对差异 采用人口比重加权对1998—2011年粮食主产区和主销区人均GDP及其差异进行测算(表1):自1998年以来,粮食主产区和主销区人均GDP都得到了快速增长,分别从1998年的6 153元和12 349元,增长到2011年的37 414元和58 323元,分别增加了31 261元和45 974元,粮食主销区人均GDP增长幅度明显大于粮食主产区。因此,粮食主产区和主销区人均GDP差距在不断拉大,其差值从1998年的6 195元扩大到2011年的20 909元,14 a差距增加了2.38倍,年均涨幅17%。由此可见:自1998年以来粮食主产区和主销区区域经济的绝对差异呈逐年扩大态势。

表1 1998-2011年粮食主产区和主销区人均GDP及差异 元

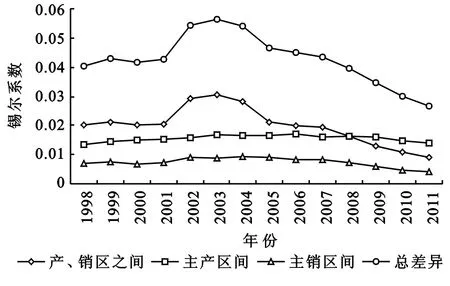

2.1.2 相对差异 根据公式(1)和(2)计算1998—2011年粮食主产区和主销区之间的锡尔系数,并对其进行一阶段分解,将总差异分解为两大区域之间的差异和两大区域内各省(自治区、直辖市)之间的差异(图1)。

总体上看,在1998—2011年锡尔系数总体呈下降趋势,从1998年的0.04减少到2011年的0.027,表明区域总体差异逐渐缩小。1998—2001年,锡尔系数缓慢增长,从1998年的0.04扩大到2001年的0.043,说明这4年区域总体差异在缓慢扩大,2001—2004年,锡尔系数加速增长,到2004年达到峰值0.054,表明这4年区域总体差异在加速扩大,而后又逐年下降到2011年的0.027,可以看出区域总体差异呈“倒U”型曲线,锡尔系数经历了一个先缓慢上升、再急速上升、最后逐渐下降的过程。

对总差异进行一阶段分解,得到两大区域间和两大区域内各省(自治区、直辖市)之间的差异。粮食主产区和主销区之间的区域差异和总差异具有类似的变化趋势,即两大区域之间区域差异总体呈下降趋势,但具有明显的阶段性特征,锡尔系数总体趋势也呈“倒U”型曲线。在1998—2001年,锡尔系数稳定在0.02,到了2003年,一跃上升到0.031,达到峰值,其后至2011年缓慢下降到0.009。两大区域之间的差异对总差异的贡献率也呈现一个先扩大后缩小的变化规律,从1998年的50%,上升到2003年的54%,其后逐年下降到2011年34%。主产区的锡尔系数1998年为0.013,到2011年为0.014,一直稳定在0.013左右,表明主产区内部的区域差异14年来并未缩小,并且主产区的锡尔系数显著大于主销区的锡尔系数。主产区内部的区域差异对总差异的贡献率呈上升趋势,从1998年的33%,增加到2011年的51%。主销区的锡尔系数经历了一个缓慢上升,又缓慢下降的变化过程,即从1998年的0.007,上升到2002年的0.009,然后保持不变到2005年,随后又下降到2011年的0.004。主销区内部的区域差异对总差异的贡献率呈缓慢下降趋势,从1998年的17%,减少到2011年的15%。

以上分析可见,总差异、粮食主产区和主销区两大区域间的差异均呈“倒U”型变化规律,总体呈下降趋势,表明区域相对差异和两大区域之间的相对差异逐渐缩小。主产区内区域差异基本稳定,但是对总差异的贡献率逐渐上升。主销区内区域差异缓慢缩小,且对总差异的贡献率也呈缓慢下降趋势。

图1 1998-2011年粮食主产区和主销区的锡尔系数

2.2广义视角的基本公共服务差异分析

2.2.1 指标选取 国务院于2012年7月出台的《国家基本公共服务体系“十二五”规划》对基本公共服务的表述为:建立在一定社会共识基础上,由政府主导提供的,与经济社会发展水平和阶段相适应,旨在保障全体公民生存和发展基本需求的公共服务。规划中基本公共服务的范围主要包括经济、社会保障和就业、教育、交通、医疗、文化和生态环境等方面,同时参照以往研究成果,遵循数据可获得性、科学性、可比性、独立性和主成分性等原则,结合粮食主产区和主销区实际情况,遴选出11个表征基本公共服务水平的指标,构建1998—2011年粮食主产区和主销区基本公共服务差异评价指标体系(表2)。

表2 基本公共服务差异评价指标体系

注:人均可支配收入按各省(自治区、直辖市)城乡人口比例和城乡人均可支配收入加权平均所得;文化艺术事业单位包括图书馆、文化馆和艺术馆。

2.2.2 基本公共服务差异测度 利用模糊物元模型和公式(3)—(5),得到1998—2011年粮食主产区和主销区各省(自治区、直辖市)基本公共服务综合评价结果及其变化规律(表3)。

表3 1998-2011年粮食主产区和主销区基本公共服务综合评价结果

1998—2011年,与区域自身相比,粮食主产区和主销区基本公共服务综合得分总体上都呈上升趋势,分别从1998年的0.076,0.276增加到2011年的0.105,0.321,但涨幅明显不一致,14年间粮食主产区和主销区基本公共服务综合得分分别增加了0.029,0.045,主销区增加幅度显著大于主产区。主销区基本公共服务综合得分在1999,2005,2008,2010年有小幅下降,而主产区基本公共服务综合得分在2000,2002,2005,2007年也有轻微下降,对此的解释为,由于本文采用的大多是人均指标来测算基本公共服务得分,再加上研究的时间跨度较短,有些人均指标会随着人口的增加而降低,所以有些年份会出现基本公共服务得分有所减少的现象。

粮食主产区和主销区基本公共服务综合得分的差值从1998年的0.2扩大到2011年的0.215,呈波动上升趋势,14 a来增加了0.015,这与薄文广等人采用德尔斐法确定指标权重,计算出的东中部区域协调发展指数之差从2001年的0.188扩大到2009年的0.208的研究[6]相一致,同时也说明了基于模糊物元模型测度的粮食主产区和主销区基本公共服务综合得分具有可信性和科学性。两大区域基本公共服务综合得分之差从1998年的0.2,先是减少到1999年的0.182,然后逐年上升,直到2003年达到0.218,之后又连续下降到2005年的0.209,随后上升到2007年的0.23,达到峰值,最后逐年下降到2011年0.215。从以上分析可以看出:1998—2011年,两大区域之间基本公共服务综合得分差值从1998年的0.2扩大到2011年的0.215,呈波动上升趋势,表明广义视角上的粮食主产区和主销区基本公共服务水平之间的差距在不断拉大。

综合来看,以锡尔系数表征的区域经济相对差异呈下降趋势,说明粮食主产区和主销区之间的经济相对差异有所缩小,但是从以人均GDP度量的区域经济绝对差异来看,两大区域之间经济的绝对差异呈扩大趋势,以广义视角上的基本公共服务均等化测度的区域差距,也呈扩大趋势,这表明粮食主产区和主销区在实际收入水平和实际基本公共服务享用上差距较大,粮食主产区和注销区之间经济发展和福利非均衡现象比较严重,然而现有研究大多关注东中西部、城乡之间发展的不均衡,却忽略了粮食主产区和主销区之间区域发展和福利的非均衡。

2.3 区域发展非均衡根源分析

目前,学术界认为导致区域发展和福利非均衡的主要原因有:信贷资金、外商投资和全社会固定资产投资在不同区域的差异配置[9]、官员政治晋升博弈的囚徒困境[10],自然地理要素、交通和区位差异[11],资本积累率和全要素生产率的差别[12],中央政府倾斜的区域政策或发展战略[13]。由于粮食主产区大部分位于中部地区,而粮食主销区均属于东部地区,这些因素对解释粮食主产区和主销区之间福利的非均衡也是适用的,但是粮食主产区作为我国主要的粮食生产基地,根据2012《中国环境统计年鉴》显示,到2008年低,全国共有耕地12 171.6万hm2,其中13个粮食主产区共有耕地7 807.6万hm2,所占比例为64.15%,表明粮食主产区承担了大部分的耕地保护责任,担负着保障国家粮食安全的重任,对粮食主产区实行更加严格的耕地保护政策,使主产区丧失了部分农地发展权[14],也会扩大粮食主产区和主销区之间的区域发展差距。因此,本文主要从耕地保护经济补偿机制缺失和粮食主产区丧失部分土地发展权,来具体剖析粮食主产区和主销区经济发展和福利非均衡的基本根源。

2.3.1 耕地保护经济补偿机制缺失 20世纪90年代以来,针对耕地加速流失的基本国情,国家实施了一系列以土地用途管制为核心的耕地保护政策,强化对优质农田的保护与管理。然而,由于粮食主产区在我国农业生产中占有举足轻重的地位和作用,实质上土地用途管制制度在两大区域内的管制绩效水平是不一样的。例如,曹瑞芬等人通过对我国31个省(自治区、直辖市)在1996—2010年间土地用途管制绩效的时空变异规律进行了定量分析研究表明,土地用途管制绩效较好的省(自治区、直辖市)大部分属于粮食主产区,而土地用途管制执行效果较差的省(自治区、直辖市)大部分属于粮食主销区[15];张全景等定量分析了我国土地用途管制制度的耕地保护绩效及其省际差异,研究结果显示粮棉油生产大省的耕地保护效果相对较好,但是经济发展水平却与耕地保护绩效呈负相关关系[16]。这实际上可以理解为,由于粮食主产区和主销区在粮食生产上的地位不一样,国家对粮食主产区和主销区实质上采取的土地管制强度是不一致的。目前,正在实施的国家层面的主体功能区划,粮食主产区大多被划入限制开发区和禁止开发区,这无疑会使粮食主产区土地用途的转换受到更加严厉的限制。作为农业用途的耕地除了具有生产功能外,还具有生态效益和社会效益,然而现行的耕地价值评价体系,无法使耕地保护带来的巨大的正效益以货币的形式加以体现,粮食主产区存在严重福利外溢现象。从区域耕地保护责任和义务对等的角度出发,粮食主产区应获得相应的补偿,耕地生态补偿作为一种外部效益内化的重要方式,是促进耕地保护的一种经济激励手段。建立粮食主产区和主销区之间的耕地生态补偿机制,有利于调整两大区域相关利益主体福利分配关系和责任分担机制,有利于缓解我国经济发展和耕地保护之间的矛盾。如果粮食主产区利益外溢效应长期得不到合理补偿,两大区域之间福利的非均衡会持续拉大,同时也会威胁到国家的粮食安全和社会和谐。

2.3.2 土地发展权丧失 土地资源在农业用地和城市建设用地两大部门中,具有不同的产出效率。我国城乡生态经济交错区,工业用地效益是农业用地效益的10倍,商业用地效益为农业用地效益的20倍[17]。土地资源在不同的用途下具有巨大的产出差异,对粮食主产区实行更为严厉的土地用途管制措施,实质是对粮食主产区土地用途转换和土地利用强度提高权利的剥夺,主产区丧失了部分土地发展权,这是不公平的。为了解决这种不公平,应尽快建立经济利益协调机制,结合主体功能区划的开展,应加快建立粮食主产区和主销区之间的横向财政转移支付制度。目前我国对粮食主产区的财政转移支付以纵向财政转移支付为主,通常由中央财政向粮食主产区进行财政支援,而横向的粮食主销区向主产区财政转移支付是不存在的,用横向财政转移支付的手段支持粮食主产区,根据主销区调进粮食的多少,建立商品粮横向转移支付基金,补偿粮食主产区,以协调两大区域耕地保护利益关系,弥补粮食主产区土地发展权利的丧失。通过建立利益平衡的长效机制,扭转粮食主产区和主销区福利非均衡的不良局面,促进区域协调发展。

3 结 论

(1) 粮食主产区和主销区区域总差异、粮食主产区和主销区两大区域间差异的锡尔系数均呈“倒U”型变化规律,表明区域相对差异和两大区域之间的相对差异逐渐缩小。主产区内区域差异基本稳定,但是对总差异的贡献率逐渐上升。据此,国家在制定对粮食主产区实行财政转移制度的同时,应根据粮食主产区内部各省(自治区、直辖市)不同的经济发展水平、耕地面积和质量实行差别化的财政转移额度,避免粮食主产区内部各省(自治区、直辖市)出现较大的经济发展差距。

(2) 无论是以人均GDP度量的区域经济绝对差异来看,还是以广义视角上的基本公共服务均等化测度的区域差距,粮食主产区和主销区之间经济的绝对差异和基本公共服务差异均呈扩大趋势,这表明粮食主产区和主销区在实际收入水平和实际基本公共服务享用上差距较大,粮食主产区和主销区之间经济发展和福利非均衡现象比较严重。因此,国家在对粮食主产区和注销区进行利益平衡机制设计时,既要协调好两大区域之间经济发展的平衡,更要加快推进粮食主产区和主销区基本公共服务均等化进程。

(3) 在已有对区域发展差异原因分析的基础上,本文强调了粮食主产区和主销区不同强度的土地用途管制制度对拉大两大区域之间发展差距的影响。同时结合正在实施的主体功能区划,被划入限制开发区的粮食主产区土地发展权的丧失,也加大了粮食主产区和主销区之间福利的非均衡。基于此,国家应加快出台区域协调发展和福利均衡的长效机制,建立粮食主产区和主销区之间的耕地生态补偿和横向财政转移支付制度,否则,主体功能区划的实施则会使福利严重受损的粮食主产区雪上加霜。

[1] 魏后凯.中国地区间居民收入差异及其分解[J].经济研究,1996(11):66-73.

[2] 卢中原.东西部差距扩大问题分析[J].经济研究,1996(7):37-43.

[3] 章奇.中国地区经济发展差距分析[J].管理世界,2001(1):105-110.

[4] 王德文,何宇鹏.城乡差距的本质:多面性与政策含义[J].中国农村观察,2005(3):25-37.

[5] 蔡银莺,张安录.规划管制下基本农田保护的经济补偿研究综述[J].中国人口·资源与环境,2010,20(7):102-106.

[6] 薄文广,安虎森,李杰.主体功能区建设与区域协调发展:促进亦或冒进[J].中国人口·资源与环境,2011,21(10):121-128.

[7] 鲁凤,徐建华.基于二阶段嵌套锡尔系数分解方法的中国区域经济差异研究[J].地理科学,2005,25(4):19-25.

[8] 张松男,雷国平,李秀霞,等.基于P-S-R模型的城市生态安全模糊物元评价:以吉林省四平市为例[J].水土保持研究,2013,20(2):170-175.

[9] 任建军,阳国梁.中国区域经济发展差异及其成因分析[J].经济地理,2010,30(5):784-789.

[10] 皮建才.中国区域经济协调发展的内在机制研究[J].经济学家,2011(12):15-22.

[11] 刘清春,王铮.中国区域经济差异形成的三次地理要素[J].地理研究,2009,28(2):430-440.

[12] 冯子标.中部塌陷原因及崛起途径探析[J].管理世界,2005(12):150-151.

[13] 徐建华,鲁凤,苏方林,等.中国区域经济差异的时空尺度分析[J].地理研究,2005,24(1):57-68.

[14] 曲福田,朱新华.不同粮食分区耕地占用动态与区域差异分析[J].中国土地科学,2008,22(3):34-40.

[15] 曹瑞芬,蔡银莺,张安录,等.中国土地用途管制绩效的时空差异性分析[J].资源科学,2013,35(6):1125-1133.

[16] 张全景,欧名豪,王万茂.中国土地用途管制制度的耕地保护绩效及其区域差异研究[J].中国土地科学,2008,22(9):8-13.

[17] 张安录.城乡生态经济交错区农地城市流转机制与制度创新[J].中国农村经济,1999(7):43-49.

ManifestationsandRootCauseAnalysisonNon-EquilibriumbetweenMajorGrainProductionAreasandSalesAreas

YU Liang-liang, CAI Yin-ying

(CollegeofPublicAdministration,HuazhongAgriculturalUniversity,Wuhan430070,China)

From the narrow perspective on the differences in economic development and broad perspective on the differences in basic public services respectively, this paper quantitatively analyzed the gaps and variation about the economic development and the basic public services between major grain production areas and sales areas from 1998 to 2011 to provide appropriate support policy recommendations for major functional zone. Several conclusions can be drawn from this research. The first one is that the region′s total Theil and the Theil between two regions show ‘inverted U’ pattern, indicating that the relative regional differences and the relative regional differences between the two regions gradually narrowing. Secondly, not only the GDP per capita measured in absolute economic difference but also to the broad perspective on the measure in basic public service difference, the disparities are expanding. The gaps between the real income levels and the access to basic public service are huge and the non-equilibrium phenomena about economic development and welfare are serious between major grain producing areas and sales areas. Thirdly, combining the major functional zone, the different intensity of land use control system and the loss of land development rights to major grain producing areas also enlarge the non-equilibrium welfare. The introduction of major functional zone affects major grain producing areas′ economic development greatly. So the country should establish the mechanism to balance regional development and welfare in long term by ecological compensation and financial transfer payment in order to promote welfare equilibrium between major grain production areas and sales areas.

major grain production areas and sales areas; regional difference; basic public service; major functional zone

2013-11-15

:2013-12-19

国家社会科学基金项目(09CJY021);国家自然科学基金项目(41371519;40901288);中国博士后科学基金项目(20110491160);中国博士后科学基金特别资助(2013T60729)

余亮亮(1989—),男,河南驻马店人,硕士研究生,研究方向为土地资源经济与管理。E-mail:yuliangliang90@163.com

蔡银莺(1979—),女,广东潮州人,副教授,博士,博士生导师,研究方向为土地资源经济与管理。E-mail:caiyinying@mail.hzau.edu.cn

F301;F062.1

:A

:1005-3409(2014)04-0208-06