道德倾向与慈善捐赠行为关系实证研究

——基于道德认同的调节作用

林志扬,肖 前,周志强

(厦门大学 管理学院,福建 厦门 361005)

慈善捐赠对于解决赈灾、扶贫、助学、助弱等问题,维护社会稳定和谐有重要意义。在各种慈善捐赠中,个人慈善捐赠扮演着重要角色,如美国2011年2984.2亿美元的慈善捐赠中,个人捐款达2274亿美元,占总额的76.21%(美国捐赠基金会,2011)。而在我国,企业却是第一大慈善捐赠主体,个人捐赠所占比例较低,仅31.6%(2011年度中国慈善捐赠报告)。这可能与我国经济发展水平较低,个人积累财富较少有关,但更主要的是因为国人重视个人、家庭和家族等小团体利益,与“个人为他人服务就是为自己服务”的慈善思想相悖(宋希仁,2004),且国人对财富缺乏感恩,认为财富是个人努力和祖先庇佑的结果,与社会无关,因而很少回报社会(何棣华,2008)。近几年一些慈善丑闻也沉重打击了民众日渐高涨的慈善热情。2012年全国接收国内外社会各界款物捐赠总额约817亿元,较2011年下降3.31%,个人捐款更是大幅减少,2012年我国志愿服务价值约11亿元(2012年度中国慈善捐赠报告)。因此,怎样激活个人慈善捐赠市场,是促进我国慈善事业更好地发展亟须解决的重要问题。

目前大多数研究主要是从心理学或社会学角度对慈善捐赠进行研究(Tajfel和Turner,1979;Aquino和Reed,2002),如Aquino和Reed(2002)以社会认知理论为依据的研究认为,道德认同和道德倾向对慈善捐赠行为具有重要影响。但Reynolds和Ceranic(2007)认为道德倾向和道德认同不能很好地解释个人慈善捐赠行为的整个过程,即分不清慈善捐赠行为是受道德倾向或道德认同的影响,还是两者共同作用的结果。除此之外,也有学者从营销学视角提出(Arnett,German和Hunt,2003;Reed,Aquino和Levy,2007;Shang,Reed和Croson 2008;White和Peloza,2009),营销学注重交易交换和社会福利,不仅关注人们物质需要,而且关注精神满足,而慈善正好能使参与者满足获得声望减少负罪感,避免社会指责等精神需求。在实践上,已有相关组织使用关系营销、品牌营销、营销投资回报等营销技术(Burnett,2002),去吸引更多人参与慈善,但这种视角更多偏向定性研究。并且,国内慈善捐赠的研究主要集中在企业层面(郑杲娉,徐永新,2011;梁建等2010;王端旭和潘奇,2011;高勇强等2012),很少涉及个人层面(张网成,2013)。

正如前文所述,很多研究已经探讨了道德倾向(Trevino等,2006;Reynolds和Ceranic,2007)及道德认同(Aquino和Reed,2002;Reed,Aquino和Levy,2007)对慈善捐赠行为的作用,但鲜有学者实证研究道德倾向和道德认同的交互作用对慈善捐赠行为的影响,因此研究两者的共同作用对个人慈善捐赠行为的影响很必要(Reynolds和Ceranic,2007)。然而,之前的研究往往单独从社会学、心理学或营销学角度出发,仅提出某种社会或心理现象,没有为慈善组织和政府提供有针对性的对策,缺少对实践的指导。因此,本文试图融合社会认同理论和营销学相关理论,探究道德倾向对个人慈善捐赠行为的作用,弄清楚道德认同对两者关系的调节作用。

一、理论与假设

(一)慈善捐赠行为

慈善捐赠行为(charitable behavior),也称亲社会行为(prosocial behavior),指没有明确目的地去帮助别人(Taute和McQuitty,2004;Zhou等,2012),以很少或不对等的回报为有需要的人提供帮助或利益,增强他们福利的行为(Batson,1988;Bendapudi,1996)。徐麟(2005)认为,慈善捐赠行为是公众以捐赠款物、志愿服务等形式关爱他人、奉献社会的自愿行为,其核心是通过某种途径自愿地向社会及受益人提供无偿社会救助。虽然学界对慈善行为定义还没达成一致意见(Fennis,Janssen和Vohs,2009;Lee和Shrum,2012),但都提到自愿捐钱捐物或捐献时间用以帮助他人(Reed,Aquino和Levy,2007)。

慈善捐赠在欧美国家已很普遍(Brooks,2006),而在我国发展却相对比较落后(南锐和汪大海,2013),但随着人们素质提高和收入增加,已有很多人愿意参与慈善,政府和相关组织也开始给予更多关注(Halfpenny和Lowe,1994)。那么影响个人参与慈善捐赠的因素是什么?Bekkers和 Wiepking(2011)在总结了500多篇相关文献后认为有8种机制:(1)意识,即给予他人帮助的意识。意识越强,个人慈善捐赠越积极(Weerts和Ronca,2007);(2)募款信息,即获取慈善募款信息越多,个人慈善捐赠行为就越多(Wiepking和Maas,2009);(3)成本和收益,即捐赠成本越低,捐款获得的特权等收益越多,个人慈善捐赠越多(Landry等,2006);(4)利他主义,即捐赠的溢出效应(crowding out effect)越大,个人慈善捐赠越多(Andreoni,2006);(5)名誉,即捐赠越公开化,获得周围人认可和称赞越多,个人慈善捐赠越多(Wiepking,2008);(6)心理效应,即慈善捐赠行为获得的心灵喜悦(Joy of giving)及自我形象的提升(Wilhelm和Bekkers,2010);(7)价值观,即有亲社会价值观、利他主义、注重社会秩序和正义及重视社会责任的人会做出更多慈善捐赠(Schuyt,Smit和Bekkers,2010);(8)效力,即慈善捐赠对他人和社会产生作用的影响(Wiepking等,2010)。另外,Sargeant和 Woodliffe(2007)指出,个人慈善捐赠受到自利和他利主义(徐雪松和任浩,2006)、社会正义、同情(Clary和Snyder,1991)、遗憾内疚(Dawson,1988)等因素影响。

综上所述,虽说慈善捐赠是一种自愿的、没有明确目的的、不图回报的行为(徐麟,2005;Zhou等,2012),从促使个人做出慈善捐赠的机制和影响因素可看到,基本上可分为不要任何回报的纯粹利他主义,如心理效应、价值、效力,同情等和需要不对等的物质或非物质回报的合理利己主义,即利他为己,如名誉声望、成本效益、缓解内疚等两类。它们都体现了一个人的道德倾向,都对个人慈善捐赠行为具有重要作用。

(二)道德倾向与慈善捐赠行为

慈善行为是一种高度符合社会共识的道德行为(Aquino和Reed,2002),对慈善行为的研究大多建立在认知理论基础上(Kohlerge,1984)。Rest(1986)根据道德行为决策的4阶段模型,首先意识到道德问题,然后做出道德判断,接着形成道德行动意向,最后做出道德行为。其中,道德判断是促使个人做出道德行为最重要的构件(Greenberg,2002),对道德判断的测量(Bernardi等,2004;Henle等,2005)常使用的变量就是道德倾向(Scott和Ceranic,2007)。

道德倾向是个人面临道德行为决策所依赖的认知框架(Brady和Wheeler,1996),主要有两个维度。一是功利导向(utilitarianism),或称结果主义,指个人道德行为决策对人们功利(快乐、利益、效用与幸福)的影响,追求预期非货币利益最大化及少量物质回报(Brady和 Wheeler,1996),体现了合理利己主义。另一个是义务导向(formalism),也称道义论、规则伦理(Pastin,1986),即个人道德行为决策与社会模式、规则或规定保持一致性的程度(Brady和Wheeler,1996),追求社会利益最大化,体现了纯粹利他主义。研究表明,道德倾向不仅影响道德意识(Reynolds,2006)、道德决策(Brady和 Wheeler,1986),还对道德行为有重要作用(Trevino等,2006)。但是,道德倾向却无法全面解释人们的道德行为(Haidt,2001),因为关于义务导向和功利导向对慈善捐赠行为的作用一直存在争议(Fisher等,2008)。

Reynolds和Ceranic(2007)认为慈善捐赠行为与道德倾向无关,因为高度符合社会共识的捐赠行为会降低个人对行为对错判断的模糊性,但其忽视了人在权衡社会利益和个体利益时的博弈,即功利导向的人会考虑捐赠给自身带来的预期收益是否足够大,若潜在收益较小,就会减少个人慈善行为;而义务导向将社会利益置于个人利益之上,会促使个人更积极参与慈善。

功利导向对个人慈善捐赠行为作用的研究主要基于社会交易理论,对比个人慈善捐赠的成本和预期的非货币收益,当预期的非货币收益超过成本,功利导向会增加个人的慈善捐赠行为(Mathur,1996;Wilson,2000)。Holmes,Miller和Lerner(2002)的研究表明,当个人慈善捐赠行为能帮助实现自我利益时,功利导向会促使个人捐款更多。但当慈善捐赠获得的预期非货币性回报小于个人付出的成本或者完全与自身利益无关时,功利导向会抑制慈善捐赠行为(Smith和 McSweeney,2007;Alpizar等,2007)。而有研究表明,人们在行动前对行为的预期结果往往偏向理想化(Landry等,2006),对慈善捐款而言,功利导向的人对参与慈善预期收益的估计一般偏高,即实际非货币性回报会低于预期收益,个人便倾向减少慈善捐赠(Andreoni和Petrie,2004)。“期望越高,失望越大”,消极心理反应在负面结果发生时体现得更突出(Powell和Francesco,2009)。因此,功利导向会抑制慈善捐赠。

另一方面,Rothschild(1979)在其社会营销论文中指出,传统市场交易模型无法解释非营利性交易,如慈善捐赠,因为非营利交易要求将社会利益放在第一位,而传统市场交易强调物质上的等价交换(Andreoni,2009),忽视了精神需求的交换与满足,只重视提高自身效用,不愿去改善他人和社会福利。因此,重视社会利益义务导向的个人更愿意参与如慈善捐赠这样的非营利交易活动。除此之外,许多实证研究也表明义务导向能激发个人慈善捐赠行为。Pessemier等(1977)在器官捐赠研究中发现,义务导向的人捐献意愿强烈,而功利导向的人捐献意愿较弱;Fisher,Vandenbosch和Antia(2008)在对公共电视台的慈善捐赠中发现,义务导向的人对慈善捐赠十分积极,但功利导向的人捐献积极性不高。因此,根据以上分析,本文提出以下假设:

H1:功利导向道德倾向对个人慈善捐赠行为有反向影响作用。

H2:义务导向道德倾向对个人慈善捐赠行为有正向影响作用。

(三)道德认同的调节作用

Blasi(1980)认为道德认同是个人道德系统和自我系统融合,使道德观念和个人认同达到一定程度结合的认知范式(cognitive schema)。随后很多学者做了进一步阐释。Aquino和Reed(2002)及Hardy(2006)提出道德认同是由一系列与道德行为相联系的道德特质组织起来的关于自我概念的认知图式,是个体认识自己的一种稳定的道德特质;张广玲等(2008)认为道德认同是个体对社会道德体系中诸多规范的认可和接受程度,能激发个人选择和追求阐释他人需求的社会责任。本文认为,道德认同是个体自有道德图式与社会道德规范不断融合、同化,进而改变自身道德结构以顺应社会道德发展的道德价值观,其本质是一种自我调节机制,要求个人行为与社会道德品质保持一致(Damon和Hart,1992)。目前对道德认同的测量一般通过一些道德特质的词语来体现(Hong,等,2000;Lapsley和Lasky,2001)。在前人研究基础上,Aquino和Reed(2002)开发了测量道德认同的量表,包括2个维度,一是内在化(internalization),即一系列道德特质(如公平、诚实、友好等)对自我重要性的程度,内在化越高意味着道德认同在自我概念中越处于中心位置,更愿意将自己看作有道德的人来显示与他人的不同(Blasi,2004),且体现道德特质的行为更容易进入个人大脑(Aquino和Reed,2002);另一个是表征化(symbolization),即个人将道德品质通过行为公开展现出来的程度。高表征化的人会积极参与能将其符合社会规范的道德品质展示给他人的活动,控制其形象以获得他人良好评价,主要取决于他人的评论或行为对个人认同的强化程度(Lieberman等,2001),道德认同能影响一个人的道德判断、道德选择和道德行为。道德认同具有较高自我重要性,个人就越倾向于做出与道德品质相一致的行为(Bolton和Reed,2004;Reed,2004)。并且“道德认同是道德倾向转化成道德行为的重要调节机制,是激发道德行为的重要动机”(Aquino和Reed,2002)的观点已得到大量研究的证实(Hardy和 Carlo,2005;Hardy,2006;Sage,Kavussanu,和 Duda,2006;Aquino等,2011)。比如,Aquino和Reed(2002)的实证研究证明,道德认同与自我报告的志愿服务行动(如帮助弱势群体)和捐赠行为间存在显著正相关,内在化程度越高,正向作用越大;Bergman(2002)指出道德倾向和道德认同的整合代表道德成熟的最高点,对个人道德行为的作用最大;Moreland和Leach(2001)对197名非裔美国人的研究发现,种族认同与道德倾向共同影响其道德决策框架。

前文已经提到,功利导向和义务导向都属于道德判断范畴,都不同程度地受到道德认同的影响(Reed,2004)。另外,根据期望理论(Vroom,1964;Fishbein和 Azjen,1975),个人会受到行为结果实际价值与期望价值的共同影响。就慈善捐赠行为而言,功利导向的人对行为预期一般要求得到货币性或非货币性回报,而慈善捐赠往往无法满足其预期(Mitchell和Daniels,2002),但社会道德要求的道德特质会促使个人更多地参与慈善捐赠(Reed,2004)。因此,道德认同与功利导向结合会减弱功利导向与慈善捐赠行为的反向影响(Scott和Ceranic,2007)。

同时,义务导向以社会公共利益为行为出发点(Kant,1994),行为结果的溢出效益越大,个人就会增加道德行为(Okten和Weisbrod,2000),而慈善捐赠能帮助很多有需要的人(Reed,Aquino和Levy,2007),表明慈善捐赠有很大溢出效益,能促使人们更多参与慈善。同时,高道德认同要求个人表现出与道德品质要求相一致的行为,而慈善正好符合道德品质的要求(Aquino和Reed,2002)。因而义务导向与道德认同的交互作用将促使个人积极参与慈善(Brooks,2003)。

因此,根据以上推论和分析,本文提出以下假设:

H3:高的道德认同内在化程度会减弱功利导向道德倾向对个人慈善捐赠行为的负向影响。

H4:高的道德认同内在化程度会增强义务导向道德倾向对个人慈善捐赠行为的正向影响。

H5:高的道德认同表征化程度会减弱功利导向道德倾向对个人慈善捐赠行为的负向影响。

H6:高的道德认同表征化程度会增强义务导向道德倾向对个人慈善捐赠行为的正向影响。

二、研究方法

(一)样本与数据收集

本文主要采用问卷调查法进行研究,数据来自于两个独立的样本。一是对到厦门旅游的游客随机拦截发放问卷,回收有效问卷248份;二是通过在厦门大学等厦门高校的课堂、图书馆及自习室里对学生随机发放问卷,要求填完问卷后返还给调查员,回收205份有效问卷。整个调查一共发放535份问卷,回收484份,回收率90.47%,其中剔除题目没有填完、前后信息明显矛盾的问卷,最后获得有效问卷453份,有效率84.67%。由于研究数据来自于两个不同的样本,为了保证整个研究的一致性,我们进行了无差异检验,对样本的特征变量(年龄、受教育程度以及性别)进行了描述性统计计量检验,结果显示两个样本不存在显著差异。有效样本中,女性占60.5%(274人);年龄21—30岁占66%(299人),其次是20岁及以下占18.5%;受教育程度,本科占46.6%(211人),硕士占29.1%,本科以下占20.3%。

(二)变量与测量

本研究模型中共包含3个变量,5个构念(功利导向、义务导向、内在化、表征化和慈善捐赠行为),所有量表均来自国际一流期刊的研究成果,具有较高信度和效度。为保证量表测量语义一致性,首先,邀请了2位到海外交流的研究生并行、双盲地对量表进行“翻译—回译”翻译(Brislin,1986);然后与2位社会学和营销学教授进行访谈,来修改和完善测量量表;最后,在大样本调查前,对40位学生进行了预调查,若题目同时满足CITC小于0.5和删除该项目可增加值,便删除该题,形成了最终问卷。

因变量——慈善捐赠行为的测量参考Reynolds和Ceranic(2007)的量表(Cronbach’α系数为0.73),有3个项目,即“参加志愿者服务的次数”(CHA_1)、“为有需要的人捐衣/食品次数”(CHA_2)和“为慈善次数”(CHA_3)。受调查者按“1=从来没有,5=很多次”的5分量表来回答,本文Cronbach’α系数为0.84。

自变量——道德倾向的2个维度,功利导向和义务导向,这两个维度主要借鉴Brady和Wheeler(1996)、Reynolds(2006a)、Schminke等(1997)的测量方式,要求受调查者对体现功利导向(α=0.75)的7个品质特征,如“结果导向”(CON_1)、“有创新精神”(CON_2)、“胜利者”(CON_3)等,及体现义务导向(α=0.79)的6个品质特征,如“有原则”(FOR_1)、“可靠”(FOR_2)、“诚实”(FOR_3)等,按照“1=完全不同意,5=完全同意”的5分量表打分,本研究得到Cronbach’α系数分别是0.882和0.820。

调节变量——道德认同的2个维度是内在化和表征化。这两个维度的测量主要参酌Aquino等(2009)、Aquino和Reed(2002)、Reed,Aquino和Levy(2007)、Aquino,McFerran和Laven(2011)的量表。首先假设接受调查的人具备9个道德品质:“有爱心”、“友好”、“慷慨大方”、“乐于助人”、“诚实”、“勤勉”、“和蔼”、“公正”、“富有同情心”,然后要求受调查者回答10个问题,5个体现内在化(α=0.85),包括“这些品质对了解我是什么样的人很重要”(INT_1)、“我特别想有这些品质”(INT_2)等;5个体现表征化(α=0.87),包括“这些品质是我周边人传出去的”(SYM_1)、“我会穿体现这些品质的衣服”(SYM_2)等,研究结果显示Cronbach’α系数分别是0.89和0.95。

三、数据分析与研究结果

(一)问卷信度与效度分析

本研究采用Cronbach’α值来检验测量指标的内部一致性。表1显示变量的Cronbach’α系数都在0.8以上,远高于0.7的临界值(Nunnally,1978),表明指标内部一致性很高。由于Cronbacha’α假定指标和变量完全相关,容易造成偏差,所以通过组合信度(CR)来检验潜在变量的建构信度。表1显示所有变量的组合信度都在0.85以上,超过了0.7(Hair,1997)。同时还使用多元复相关系数(R2)来检验观察变量被潜在变量解释的变异量,分析结果显示大多数R2都在临界值0.5以上(吴明隆,2009),除FOR_1(0.2)和FOR_3(0.29)较小外,其他的都接近或大于0.5,表明模型内在质量好。

本研究主要是引用已被众多学者普遍使用过的量表,且在最终问卷形成前还经过了教授访谈、预调查等环节,因此内容效度良好。另外,所有测量指标的标准化因子载荷在0.57-0.94之间(见表1),高于临界值0.5(Fornell和Larcker,1981);采用平均方差抽取量(AVE)计算潜在变量对各测量项的变异解释力,值越大潜变量收敛效度越好。表1显示,除功利导向的AVE小于0.5以外(0.45),其他变量的AVE值都在0.54-0.72之间,超过了临界值0.5(Fornell和Larcker,1981),表明量表收敛效度良好。为了检验潜变量的区别效度,本文采用Bagozzi和Yi(1988)建议的潜变量AVE平方根是否大于潜变量间的相关系数,且同时大于0.5的方法。分析结果显示,慈善捐赠行为、功利导向、义务导向、内在化和表征化的 AVE的平方根分别是0.81、0.67、0、73、0.78和0.85,表明量表有较好的区别效度。

表1 样本的信度与效度

(二)测量模型检验

本研究主要是通过SEM来验证假设是否成立。根据Anderson和Gerbing(1998),在SEM分析前需要先对测量模型进行验证性因素分析(CFA)来检验对不同变量的测量是否具有足够的分散效度,我们对功利导向、义务导向、内在化、表征化和慈善捐赠行为的测量指标进行了一系列的CFA分析,主要是比较可能的竞争模型与本研究所使用的基准5因子模型(M0)。结果显示,基准5因子模型M0拟合效果良好,χ2/DF=1.86,低于 Hayduk(1987)和 Hinkin(1998)的临界值3;GFI=0.92,CFI=0.96,NFI=0.92,高于Gefen等(2000)及 Hair等(1998)的标准0.9;RMSEA=0.04,小于Browne和Cudek(1993)的临界值0.08。然后,合并5个变量的竞争模型都带来了χ2的显著增加,其他拟合指标都变差(如表2)。因此,本研究的测量模型良好,十分适合后续的SEM分析。

表2 基准测量模型与竞争模型(部分)的拟合度比较

(三)研究结果

1.道德倾向对慈善捐赠行为的作用

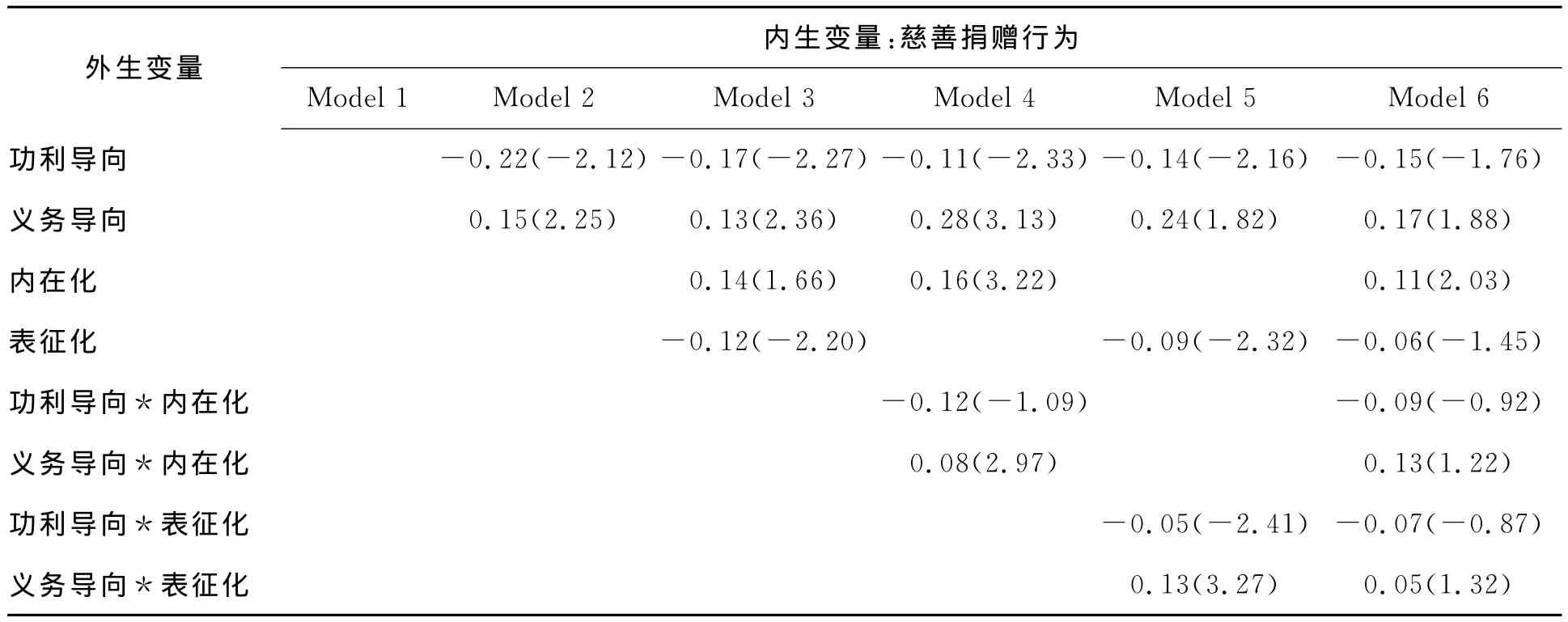

分析结果如表3所示,首先对控制变量与慈善捐赠行为(Model1)进行分析,发现性别(γ=0.12,T=2.45,P<0.05)和年龄(γ=-0.13,T=-2.51,P<0.05)对慈善捐赠行为有显著的正作用和负作用;然后依次放入自变量(Model 2)及自变量和调节变量(Model 3)进行SEM分析发现,功利导向(γ=-0.22,T=-2.12,P<0.05)和义务导向(γ=0.15,T=2.25,P<0.05),表征化(γ=-0.12,T=-2.20,P<0.05)和内在化(γ=0.14,T=1.66,P<0.05),表明4个变量对慈善捐赠行为都有显著作用,功利导向会抑制个人的慈善捐赠行为(H1)和义务导向会促进个人的慈善捐赠行为(H2)的假设都得到了验证。

表3 道德倾向与道德认同对慈善捐赠行为的主效应和调节效应

2.道德认同的调节作用

本研究采用带有交互效应的SEM来分析调节效应(Kenny和Judd,1984;Jöreskog和Yang,1996;Algina和 Moulder,2001;Wen,Marsh和 Hau,2010)。首先,检验内在化的调节作用(Model4),将义务导向、功利导向、内在化及两个交互项放入SEM分析中,表3结果显示,R2增加了0.07,内在化与义务导向的交互项对慈善捐赠行为的路径系数显著(γ=0.08,T=2.97,P<0.05),而内在化与功利导向的交互项不显著(γ= -0.12,T= -1.09,P>0.05),即 H3未得到验证,H4得到验证;同时,研究也表明,高内在化情况下,高内在化对义务导向与慈善捐赠行为的增强作用更大。

按照同样方法验证表征化的调节作用(Model5),研究结果显示,R2增加了0.12,表征化与功利导向(γ= -0.05,T=-2.41,P<0.05)和义务导向(γ=0.13,T=3.27,P<0.05)的交互项对慈善捐赠行为的路径系数都显著,即H5和H6都得到了验证。通过分析数据结果可以看到,表征化程度较高时,功利导向与慈善捐赠行为的斜率较大,说明表征化程度越高,其对功利导向与慈善行为负向影响的减弱作用越大;同理,高表征化对义务导向与捐赠行为的强化作用更大。

四、研究结论与讨论

(一)研究结论

通过本研究可发现,道德倾向对慈善捐赠行为并不是笼统的正作用(Holmes,Miller和Lerner,2002)或负作用(Smith和McSweeney,2007),或道德倾向对慈善捐赠行为无影响(Reynolds和Ceranic,2007),而是道德倾向的不同维度有不同的作用,即功利导向会降低慈善捐赠行为(H1),义务导向则会增加慈善捐赠行为(H2)。同时,表征化对义务导向(功利导向)和慈善捐赠行为关系的调节效应(H5和H6)正如本文提出的研究假设一样,无论是强化还是弱化作用都得到验证,并且内在化对义务导向与慈善捐赠行为关系的强化作用(H4)也得到了验证。但内在化对功利导向与慈善捐赠行为关系有弱化作用的假设未得到支持。本文认为原因可能是个人对社会道德品质的理解和记忆程度无法抵抗能为个人带来切实利益的影响,内在化与功利导向所要求的预期非货币收益最大化相违背(Aquino,2010)。而表征化则可通过慈善行为提升自我形象,提高声誉,进而为自身带来诸多利益(Wiepking,2008;Wilhelm 和Bekkers,2010)。

(二)研究意义

首先,之前的研究一般从整体上论证道德倾向与慈善捐赠行为的关系,也有部分研究功利导向(利己主义)和义务导向(利他主义)对慈善捐赠的影响,但基本都是程度上的比较,没有指明作用方向(Fisher,Vandenbosch和Antia,2008)。本文通过实证研究发现,功利导向和义务导向对慈善捐赠行为分别产生正向和负向影响,为后续研究提供了明确方向。其次,道德认同对慈善捐赠的作用一般认为内在化才有影响(Aquino和Levy,2007;Winterich,Mittal和Ross,2009),很少研究表征化的作用(Reed和Aquino,2003;Winterich,Mittal和Aquino,2013),但本研究发现表征化对慈善捐赠行为有负向作用,可能是由于个人高估慈善行为给其带来的象征意义,导致无法达到预期,产生失望情绪(Vroom,1964),进而不愿参与慈善捐赠。最后,不同于以往单独验证道德倾向或道德认同对慈善捐赠作用的思路,本研究表明两者的交互作用对慈善捐赠行为有重大作用,有助于解释道德行为决策的复杂性,为以后研究不同类型的道德行为提供了依据。除了以上理论意义之外,本研究还具有以下实践意义:

第一,改变现有和潜在捐赠者的道德倾向。研究表明,功利导向和义务导向对慈善捐赠行为有相反的作用,因此要加强对民众的正确引导和教育(Kohlberg,1984),通过多种渠道宣传慈善捐赠对他人和社会的重大意义。尤其要强调慈善捐赠是个人的义务,符合社会伦理规范,能帮助有需要的人改变生活现状,并缓解社会矛盾,促进社会和谐,最大程度地发挥义务导向对慈善捐赠行为的正向促进作用。同时,要对不同人群强化慈善捐赠对其带来的不同收益,引导其形成义务导向的道德倾向,如对学生,宣传参与慈善捐赠能提高其受欢迎程度及体现自我社会责任等;对务工人员,要加强宣传参与慈善捐赠能体现其高素质,提升自我形象,有助于更好地融入城市生活,且为以后帮助他人做好铺垫等,逐渐弱化功利导向对个人慈善捐赠行为的抑制作用。

第二,强化道德认同对道德倾向与慈善捐赠行为关系影响的重要性。一方面,向人们传播更多的道德品质(如爱心、友好、乐于助人等),可通过真人真事、图片、视频、海报横幅、报纸杂志、网络等方式,全方位宣传,让优良道德品质深入人心,传播中要注重宣传品质特征对个人学习、工作、生活的重要性,强化道德认同内在化的调节效应。另一方面,重视参与慈善捐赠带来的地位和身份等象征意义的宣传,如其在一定程度上代表个人的精神内涵和层次,体现个人形象和声誉;同时,尽可能公开展示人们参与慈善捐赠的行为,转变或巩固其在周围人中的形象(Berger和Heath 2007),最大化减轻表征化功利导向对慈善捐赠行为的弱化作用。

第三,要建立与慈善捐赠行为相配套的激励机制。道德倾向和道德认同对慈善捐赠行为的作用更多地体现在道德层面上,如果缺乏相应的奖励激励机制,道德在其中所发挥的作用将受到限制(Reynolds和Ceranic,2007)。因此,对参与慈善捐赠的个人应尽量给予更多的精神奖励或少量物质激励,虽然物质激励不一定能增加慈善行为(Ashkanasy等,2006),但针对我国目前的慈善现状,这是短期内鼓励更多人参与慈善捐赠,培养人们慈善捐赠习惯的手段。随着人们对慈善捐赠理解的深入,逐渐废除物质刺激(Gneezy和Rustichini,2000),实施更多精神激励。如义务献血的个人可以获得牛奶、豆粉、雨伞等小奖励,今后如果需要用血,个人及亲人可享受优惠,并颁发献血证书等;义务捐款可以获得相应慈善组织或政府部门颁发的义捐证明等精神激励。

[1]Andreoni J and Petrie R.Public goods:Experiments without confidentiality:A glimpse into fund-raising[J].Journal of Public Economics,2004,88:1605-1623.

[2]Aquino K and Reed A and Thau S,et al.A grotesque and dark beauty:How moral identity and mechanisms of moral disengagement influence cognitive and emotional reactions to war[J].Journal of Experimental Social Psy-chology,2007,43:385-392.

[3]Aquino K and Reed A.The self-importance of moral identity[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002,83:1423-1440.

[4]Aquino K and Mcferran B and Laveen M.Moral identity and the experience of moral elevation in response to acts of uncommon good-ness[J].Journal of Personality and Social Psychology,2011,(04):703-718.

[5]Arnett Dennis and Steve Gernab,Shelby Hunt.The identity salience model of relationship marketing success:The case of nonprofit marketing[J].Journal of marketing,2003,67(4):89-105.

[6]Brady F N and Wheeler G E.An empirical study of ethical predispositions[J].Journal of Business Ethics,1996,15:927-941.

[7]Bryant W K,et al.Participation in philanthropic activities:Donating money and time[J].Consumer Policy.2003,26(1):43-74.

[8]Fennis,et al,Acts of Benevolence:A Limited-resource account of compliance with charitable requests[J].Journal of Consumer Research,2009,35(6):906-924.

[9]Fisher R and Mark V and Kersi A.An empathy-helping perspective on consumers’responses to fund-raising appeals[J].Journal of Consumer Research,2008,35(3):519-531.

[10]Goolsby J R and Hunt S D.Cognitive moral development and marketing[J].Journal of Marketing.1992,56:55-68.

[11]Hardy S.A and Carlo G.Identity as a source of moral motivation[J].Human Development.2005,48:232-256.

[12]Hardy S A.Identity,reasoning,and emotion:An empirical comparison of three sources of moral motivation[J].Motivation and E-motion.2006,3:205-213.

[13]Landry,et al.Toward an understanding of the economics of charity:Evidence from a field experiment[J].Quarterly Journal of Economics,2006,(121):747-782.

[14]Lee and Jaehoon S.Conspicuous consumption versus charitable behavior in response to social exclusion:A differential needs explanation[J].Journal of Consumer Research.2012,39(3):530-44.

[15]Lisa E B and Americus Reed II.Sticky priors:The perseverance of identity effects on judgment[J].Journal of Marketing Research,2004,41(4):397-410.

[16]Mcclelland R and Brooks A C.What is the real relationship between income and charitable giving?[J].Public Finance Review.2004,32(5):483-98.

[17]Michael L R.Marketing Communications in Nonbusiness Situations or Why It’s So Hard to Sell Brotherhood like Soap[J].Journal of Marketing,1979,43:11-20.

[18]RenéBekkers and Pamala Wiepking.A literature review of empirical studies of philanthropy:eight mechanisms that drive charitable giving[J].Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2011,40(5):924-973.

[19]Reed A and Aquino K.Moral identity and the expanding circle of moral regard toward out-groups[J].Journal of Personality.2003,84:1270-1286.

[20]Reed and Mark F.and Stefano P.and Luk Warlop.Identity-based consumer behavior[J].International Journal of Research in Marketing:Special Issues on Consumer Identities.2012,29(4):310-21.

[21]Reynolds J and Ceranic T L.The effects of moral judgment and moral identity on moral behavior:An empirical examination of the moral individual[J].The Journal of Applied Psychology.2007,92:1610-1624.

[22]Reynolds J.Moral awareness and ethical predispositions:Investigating the role of individual differences in the recognition of moral issues[J].Journal of Applied Psychology.2006,91:233-243.

[23]Sargeant A.Charitable giving:Towards a model of donor behavior[J].Journal of Marketing Management,1999,(15):215-238.

[24]Shang J.and Americus Reed II and Rachel Croson.Identity congruency effects on donations[J].Journal of Marketing Research.2008,45(6):351-61.

[25]Smith J R and Mcsweeney A.Charitable giving:The effectiveness of a revised theory of planned behavior model in predicting donating intentions and behavior[J].Journal of Community & Applied Social Psychology,2007,(17):363-386.

[26]Trevino L T and Weaver G and Reynolds S J.Behavioral ethics in organizations:A review[J].Journal of Management.2006,32:951-990.

[27]White and Katherine and John Peloza.Self-benefit versus other-benefit marketing appeals:Their effectiveness in generating charitable support[J].Journal of Marketing.2009,73(7):109-124.

[28]Winterich,et al.Donation behavior toward in-groups and out-groups;The role of gender and moral identity[J].Journal of Consumer Research.2009,36(2):199-214.

[29]Winterich V M and Karl A.When does recognition increase charitable behavior?toward a moral identity-based model[J].Journal of Marketing,2013,77(3):121-134.

[30]Zhou Xinyue,et al.The gift keeps on giving[J].Journal of Consumer Research.2012,39(1):39-50.