消费者敌意研究脉络梳理及未来展望

郭功星,周 星,涂红伟

(1.厦门大学 管理学院,福建 厦门 361005;2.福建师范大学 旅游学院,福建 福州 350108)

一、引 言

随着经济全球化的不断加深,理解跨国的消费者行为变得越来越重要(Nijssen和Douglas,2004;Maher和Mady,2010)。消费者不再局限于购买本国产品,而是将视野拓展到国际消费市场,此时消费者的自我理解及群体定位就变得愈加重要。与此同时,在长期的历史发展过程中,各个国家之间不可避免会产生冲突乃至战争,尤其是在当前国家间贸易摩擦不断增加的形势下,国家层面的纠纷不可避免会波及两国实体经济,消费者自然也常常受到国家之间各种纠纷的影响。当国家及消费者自身利益受损时,消费者往往会由单纯的商品购买者变成利益维护者,将“购买产品”与公民道义及国家情感联系起来,相信通过抵制来自不友好国家的产品可以惩罚该国并促使其“改邪归正”(Mrad等,2013)。比如,2008年因法国政府在保护奥运火炬传递过程中的失职而引发的大规模抵制家乐福的事件以及近期由中日钓鱼岛争端而引发的抵制日货事件,都表明当前的消费者不再只是消费个体,而是借助网络等渠道相互连接形成群体,并在国际消费市场上产生广泛的群体购买行为,成为国际贸易中的一股不可忽视的力量。

消费者的跨国产品选择行为受诸多因素的影响,其中既包括消费者对产品本身的认可程度,也包括消费者对产品原产国的情感评价(Jiménez和San Martín,2010)。当来自不同国家的产品趋于同质时,原产国将是消费者进行购买决策的重要依据之一(Bruning,1997)。在对产品原产国的情感评价中,消费者敌意(consumer animosity)是一个起着重要甚至决定作用的因素。敌意作为一种典型且极端的负面情绪,在消费者行为领域较早就受到研究者的重视。在国际市场上,消费者对产品原产国的敌意,无疑会对其购买决策产生重要影响。尤其是在互联网经济时代,信息的传播更加迅捷,消费者对信息更为敏感,诸如国家之间的政治、经济或军事摩擦之类的信息会借助互联网快速传播,使消费者产生大范围、集体性的反感情绪,消费者敌意因此成为新的研究热点。有鉴于此,本文对消费者敌意研究成果进行了梳理,首先阐述了消费者敌意的概念内涵和构成维度,接着对其引致因素进行了归纳,之后分析了消费者敌意对消费者认知态度和行为反应的影响,最后就未来研究方向进行了展望,以期为相关理论研究及国际市场营销实践提供借鉴。

二、消费者敌意的内涵和维度

(一)消费者敌意的概念内涵

敌意(animosity)原本是一个心理学概念,表示因极度生气而产生的敌对情绪(Averill,1982)。Klein等(1998)最早将敌意概念运用到消费者行为研究领域,并结合全球化市场条件下消费者面对越来越多的外国产品时所面临的多重选择问题,提出了一个用来解释消费者选择行为的构念——消费者敌意。他们将消费者敌意定义为消费者基于国家之间曾经或正在发生的军事、政治或经济事件而产生的反感或憎恶(Klein等,1998)。这种消费者反感或憎恶主要源于对某一特定国家行为的感知(Klein和Ettenson,1999)。尽管在后续研究中,部分学者将消费者敌意从国家层面延伸到国家内部或地区之间(Shimp等,2004;Hinck,2005),但其基本内涵还是延续了Klein等人的界定。基于此,本文将消费者敌意界定为消费者对特定国家或地区持有的反感或憎恶情绪,且这种反感或憎恶主要源于国家或地区之间曾经或正在发生的军事冲突、经济摩擦、外交纠纷等。近些年,国内学者也开始关注这方面的研究,但对“consumer animosity”的理解存在差异,有的将其译为消费者仇恨,有的则译为消费者敌意①施卓敏等(2011)在《营销科学学报》上发表的一篇关于原产国品牌的文章就使用了消费者仇恨的概念,而杨洋等(2012)以及袁胜军和宋亮(2013)则将consumer animosity译为消费者敌意。,尽管两者意思相近,但就字面意思而言,仇恨往往是由双方直接的利害冲突引起的,含有非常强烈的感情色彩,而敌意则更能表达一种心理层面的反感或憎恶,因此就消费者行为而言,将其译为消费者敌意应当更加贴近英文原意,本文也采纳了消费者敌意的译法。

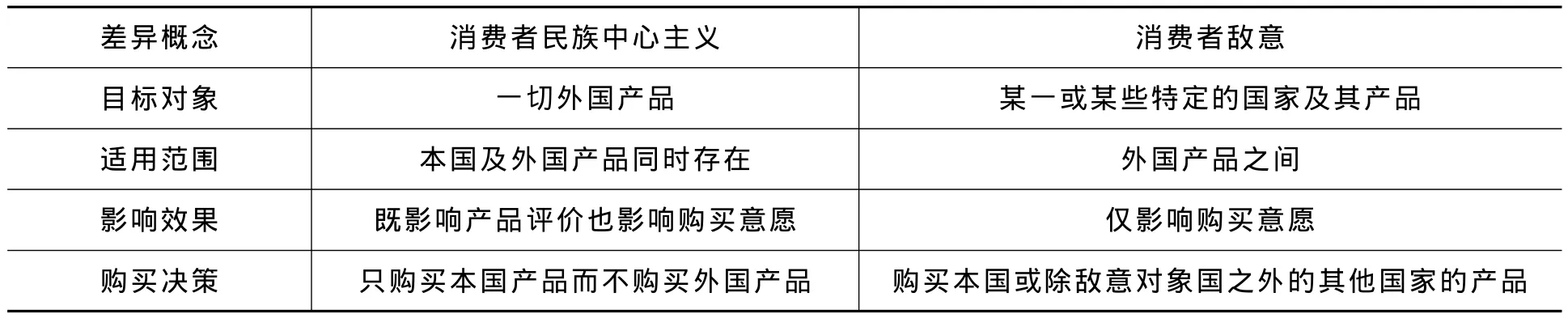

值得注意的是,在解释消费者如何选择外国及本国产品的理论中,除了消费者敌意之外,还有消费者民族中心主义(consumer ethnocentrism)这一同样被大家普遍接受的概念。所谓消费者民族中心主义,是指消费者在购买外国产品时所面临的是否恰当以及是否道德的价值判断(Shimp和Sharma,1987)。具有民族中心主义倾向的消费者通常认为购买进口产品会对自己的国家及其公民的经济利益产生不利影响,因此他们将购买本国产品而非外国产品视为一种负责且爱国的行为(Sharma等,1995)。消费者敌意和消费者民族中心主义在消费者对国外产品的评价上都具有重要作用(Nijssen和Douglas,2004),并被普遍运用于产品原产国选择分析。

尽管消费者敌意和消费者民族中心主义存在一些交叉(Lee和Lee,2013),甚至在某些情境下对消费者具有相似的效应(Ishii,2009),但两者之间还是存在明显的差异。首先,就目标对象而言,消费者民族中心主义的目标对象是本国产品以外的一切外国产品,而消费者敌意则是针对特定国家的(Klein等,1998),其目标对象通常是某一特定国家的产品。尽管有研究表明,在一定情况下,消费者敌意也可以针对多国,而非仅仅一国(Riefler和Diamantopoulos,2007),但是它所面对的目标主体仍然不同于消费者民族中心主义。其次,就适用范围而言,消费者民族中心主义一般适用于在本国及外国产品间进行选择的情形;而消费者敌意则适用于所面对的全部是外国产品时如何进行选择的问题。再次,就影响效果而言,消费者民族中心主义既对消费者的产品评价有显著影响,又对消费者的购买意愿有显著影响;消费者敌意则通常直接对购买意愿产生影响,而无关产品评价(Klein等,1998;Klein,2002;Hinck,2005;Funk等,2009),这意味着尽管消费者可能因为厌恶某一国家而不购买该国的产品,但这并不影响其对该国产品质量的客观评价。最后,在消费者的购买决策方面,具有民族中心主义倾向的消费者最后往往只购买本国产品而不购买外国产品;但对某一国家持有敌意的消费者则仅仅不购买该国的产品,但依然会购买来自其他国家的产品(Lee和Lee,2013)。表1对两者的差异进行了比较。

表1 消费者民族中心主义和消费者敌意的差异比较

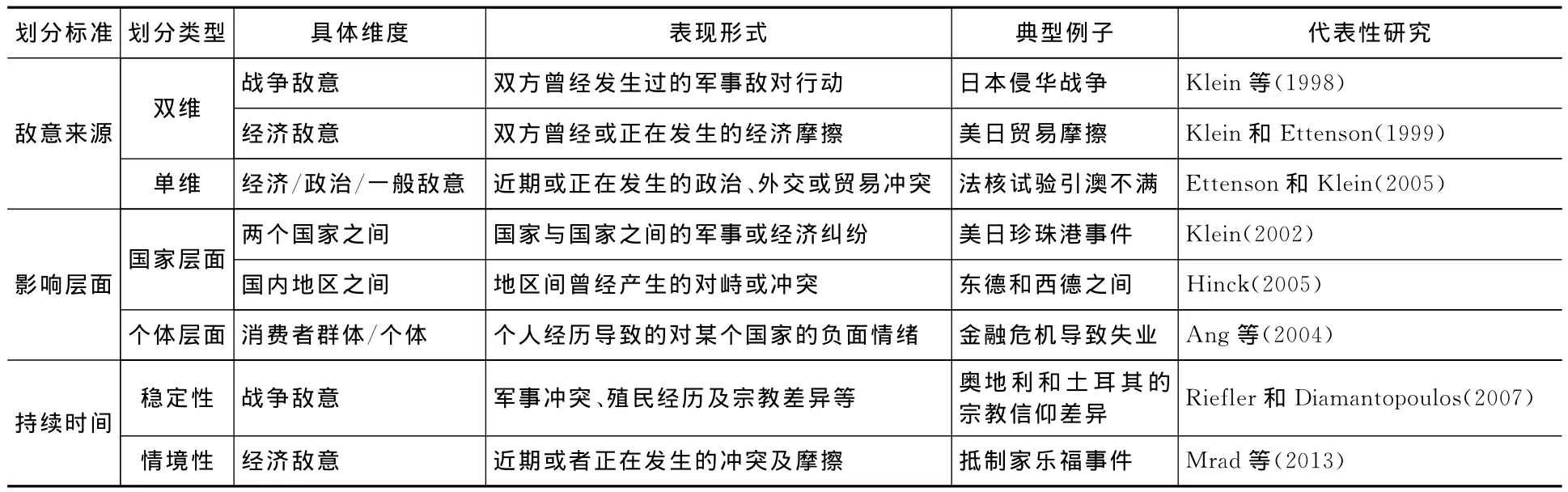

(二)消费者敌意的维度及测量

在界定了消费者敌意概念的基础上,学者们对其构成维度及测量方法进行了研究。学者们通常基于消费者敌意的不同来源进行维度划分。最常见的是双维度划分方法,即把消费者敌意分为战争敌意(war animosity)和经济敌意(economic animosity)两个维度来进行测量。其中战争敌意通常是指由于历史性事件(如两国间的军事敌对行动)而累积的强烈敌对情绪(Ang等,2004),而经济敌意往往是由两国间的经济竞争引起的(Klein等,1998)。Klein等(1998)在其首创性研究中,基于中国消费者对日本产品的问卷调查,将消费者敌意分为由中日战争引起的战争敌意和由双方经济摩擦引起的经济敌意两个维度,分别以三个题项(如,日本应为在占领南京期间的所作所为付出代价)和五个题项(如,日本是一个不可靠的贸易伙伴)进行测量。类似地,Nijssen和Douglas(2004)也将荷兰消费者对德国的敌意分为战争和经济两个维度。

也有研究以单一维度来对消费者敌意进行测量,即仅以消费者敌意的某一个方面作为维度来进行衡量。如Klein和Ettenson(1999)基于美日贸易摩擦问题将消费者敌意的范围限定为经济敌意,因此仅将经济敌意作为消费者敌意的维度来进行测量。此外也有学者不对消费者敌意进行维度细分,直接用一般消费者敌意来进行测量。如Ettenson和Klein(2005)基于法国在南太平洋进行的核试验所引发的澳大利亚民众的不满,直接用四个题项测量了澳大利亚消费者对法国的敌意。除了这种按消费者敌意的来源(如战争敌意来源于军事冲突,经济敌意来源于经济摩擦等)来划分维度的方式外,也有学者以不同的影响层面来对消费者敌意进行划分,将其分为国家层面的敌意和个体层面的敌意。国家层面的敌意通常是消费者基于他国对待自己母国的好坏而产生的情绪,而个体层面的敌意则往往源于消费者在与其他国家或其民众的互动中所产生的不愉快经历(Ang等,2004)。比如,一国的经济危机可能对他国的经济发展产生不利影响,这就可能导致国家层面的敌意,而受影响国家的经济衰退导致的失业会波及民众,由此可能导致消费者个体层面的敌意。国家层面的敌意又可以细分为地区之间的敌意,典型的如美国因南北战争而引起的南北双方的敌意(Shimp等,2004),以及德国因“二战”后的分裂造成的东西两方的敌意(Hinck等,2004;Hinck,2005)。

也有研究以敌意持续时间的长短作为标准来进行划分,分为稳定性消费者敌意和情境性消费者敌意。正如历史无法改变一样,由战争引发的消费者敌意也是不易随时间而改变的(Riefler和Diamantopoulos,2007;Chan等,2010),这种敌意甚至可能代代相传,一直延续到没有经历过战争的人群(Ang等,2004),因此战争敌意通常被视为稳定的。不过,稳定性敌意也可能由战争之外的因素引起,如法国民众对美国文化的态度,尽管法国人觉得美国文化具有吸引力,但很多法国人包括政客却对其怀有恐惧感(Leong等,2008)。相比之下,经济敌意则往往是由近期或者正在发生的事件引起的,可能对消费者产生暂时性的影响(Shoham等,2006),由外交争端、政治事件等突发性情境引发的其他消费者敌意也可视为暂时性的。研究表明,当前事件对消费者敌意的诱发作用往往强于历史事件(Riefler和Diamantopoulos,2007)。尽管消费者敌意大致可以分成以上维度,但这些区分并不是绝对的,而是或多或少存在交叉,某些维度可能既涉及宏观的国家或地区层面,也涉及个体层面;可能在某种情况下是稳定的,在另一种情况下又变成情境性的(Riefler和Diamantopoulos,2007),因此对于消费者敌意的类型有必要根据具体的研究实际来进行识别和区分。表2对消费者敌意的维度划分进行了总结。

表2 消费者敌意的维度划分

上述研究通常直接以所划分的维度来测量消费者敌意,然而为了使测量更加全面,部分学者在进行测量时也将一般敌意作为测量内容,即将一般敌意与所划分的消费者敌意的维度同时纳入量表。Klein等(1998)就在战争敌意和经济敌意之外增加了一个测量一般敌意的题项,具体为“我不喜欢日本”,由此形成了测量消费者敌意的三个方面。这种将一般敌意纳入消费者敌意问卷进行测量的方法也被后续研究所效仿和沿用,如Shin(2001)在研究韩国消费者对日本产品的敌意时同样运用了一个题项(具体为“我不喜欢日本”)来测量一般敌意。Klein(2002)则进一步将一般敌意的测量题项扩展到三个,并采用正向和负向题项来进行测量,如“我喜欢日本”及“我不喜欢日本”等。

三、消费者敌意的引致因素

在前文介绍消费者敌意的构成维度时,我们已经对消费者敌意进行了初步的分析,并将战争敌意和经济敌意作为消费者敌意的主要维度。尽管这样的划分能够简化实证分析过程,有利于消费者敌意的量化和测量,但实际上引起消费者敌意的因素远不止战争和经济两个方面。面对不同的研究情境及不同的目标国,消费者敌意的引致因素是存在差异的(Riefler和Diamantopoulos,2007)。因此,在识别测量维度的基础上进一步理清消费者敌意的产生原因,有利于未来的研究根据具体研究需要设定相应的研究背景,并以合适的方式诱发消费者敌意,以达到预期的研究目的;同时也有利于目标国企业根据不同的引致因素采取相应的措施进行干预,以最大限度地降低消费者敌意带来的不利影响。本文结合相关研究成果,将消费者敌意的引致因素具体分为以下四个方面:

首先,战争相关因素。由国家或地区间直接发生的军事冲突所引起的消费者敌意通常表现为一种根深蒂固的情感(Riefler和Diamantopoulos,2007),因此,两国或地区间曾经发生战争的历史事实成为学者们研究消费者敌意问题的重要背景。大部分战争敌意与历史上一国曾经被另一国占领相关,或者虽然不存在直接占领但两国爆发了正面战争(Riefler和Diamantopoulos,2007)。如在日本侵华战争中日本占领南京期间发生的大屠杀事件,就成为中国消费者敌视日本的根本原因(Klein等,1998;Ishii,2009)。而当被问及“二战”中的日本偷袭珍珠港事件时,将近三分之一的美国本土消费者表达了对日本的愤怒(Klein,2002)。此外,战火不断的中东地区尤其是以色列也成为学者们关注的焦点(Shoham等,2006;Rose等,2009)。战争不仅给当时的人们带去了伤痛,而且成为日后交战双方经济摩擦或外交纠纷的根源。Ang等(2004)在亚洲金融危机背景下考察了亚洲五国(印度尼西亚、新加坡、马来西亚、韩国和泰国)的消费者对两大经济体(美国和日本)的情感反应,发现韩国消费者对日本表现出最高的稳定性敌意,其根源就在于日本在“二战”中对韩国人民的暴行。而由中日钓鱼岛争端所引起的消费者敌意归根结底也是由双方历史上曾发生的战争引起的(Lee和Lee,2013)。

其次,经济相关因素。由两国之间的经济问题所引起的敌意,其产生往往更加频繁,而且通常与消费者个体的利益关系更密切(Riefler和Diamantopoulos,2007)。因此,相比战争敌意的相对稳定性而言,与经济相关的敌意一般被视为情境性的,会因研究背景的差异而产生变化。同时,与战争敌意针对某一国家不同的是,由经济相关因素引起的消费者敌意一般是针对与消费者母国有经济贸易往来的经济体或者贸易伙伴的,其对象可能是某个国家,也可能是由几个国家组成的经济体。一旦消费者认为母国在对外贸易中受到了不公正对待或者认为贸易伙伴不够可靠,甚至认为他国经济危机波及母国,他们就可能产生敌意。比如,在亚洲金融危机中,五个亚洲小国(印度尼西亚、新加坡、马来西亚、韩国和泰国)的消费者对两大经济体(美国和日本)都产生了敌意,且对两者敌意的强度存在一定差异,他们认为美国应该对这场危机负更大的责任,因此对美国的敌意显著高于对日本的敌意(Ang等,2004)。即便是美日两大经济体之间,也会因为贸易摩擦而产生消费者敌意(Klein和Ettenson,1999)。

再者,政治及外交相关因素。尽管当前市场经济在各国普遍建立并蓬勃发展,但不可否认的是各国出于自身利益,仍常常让政治因素凌驾于经济活动之上,从指手画脚到干涉内政乃至直接进行军事干预,无一例外都会使得被干涉国的消费者产生强烈不满。比如,2008年,法国时任总统萨科齐干涉西藏问题引起中国不满,使得中国消费者对法国产生强烈的敌意,甚至爆发大规模的抗议和抵制事件(Mrad等,2013)。除了当事国双方的消费者会产生敌意之外,置身事外的其他国家消费者也可能出于道义或同情而产生对强势国家的不满。如美国的强势外交政策(布什总统在任期间对伊拉克的强硬政策)就使得奥地利消费者对美国产生了敌意(Riefler和Diamantopoulos,2007)。此外,由外交争端导致的政治事件也会引起消费者敌意,如前述中日钓鱼岛争端就降低了日本消费者对中国产品的购买意愿(Lee和Lee,2013),而法国在南太平洋进行的核试验就曾引发澳大利亚和新西兰的不满,并引起两国消费者对法国的敌意(Ettenson和 Klein,2005)。

最后,其他因素。一是不同国家之间的宗教信仰差异可能使得消费者彼此产生敌意。土耳其人大部分是信仰伊斯兰教的穆斯林,而奥地利人则大部分为基督徒,双方宗教信仰方面的差异,使得奥地利消费者在一定程度上对土耳其产生了敌意(Riefler和Diamantopoulos,2007)。同样,科威特消费者也因感到丹麦不尊重其他宗教而对其产生了敌意(Maher和Mady,2010)。二是国民心理(national mentality)差异也会引起消费者敌意。奥地利消费者之所以对美国产生敌意,除了上述缘由外,还有一个重要原因就是不喜欢美国人的生活方式(Riefler和Diamantopoulos,2007);而奥地利消费者对德国产生敌意的重要原因则是讨厌德国人经常抱怨,当别人把奥地利误认为是德国的一部分时,这种敌意尤其明显(Riefler和Diamantopoulos,2007)。除了这两者之外,文化距离(cultural distance)也被认为可能是消费者敌意的引致因素之一,但有研究显示文化距离(相似/不相似)与消费者敌意之间并没有显著的直接相关性(Riefler和Diamantopoulos,2007),但文化距离对消费者敌意(经济敌意和战争敌意)与消费者购买意愿之间的负向关系起着调节作用(Ma等,2012)。

四、消费者敌意的影响结果

当国家之间的关系因为种种冲突变得紧张时,消费者可能对目标国产生反感、排斥甚至敌对情绪,并表现出对该国产品的抵制或购买欲望的降低(Riefler和Diamantopoulos,2007),其中购买欲望降低涉及认知态度,而产品抵制是一种具体行为。因此,本文将消费者敌意的影响结果分为对消费者认知态度的影响和对消费者行为反应的影响两个大的方面。

(一)消费者敌意对消费者认知态度的影响

这一层面的研究主要关注消费者敌意对产品(质量)评价的影响。前文在论述消费者敌意与消费者民族中心主义的不同影响效果时已经提到,与消费者民族中心主义显著影响产品评价不同的是,消费者敌意往往直接对购买意愿产生影响,而这种影响不取决于产品评价的中介作用。这一结论已经在诸多实证研究中得到证实。这意味着尽管消费者在对某一国家产生了敌意后会不愿意购买该国产品(而选择购买本国产品或除该国之外的其他国家的产品),但他们对该国产品质量的评价并不会受到扭曲(Klein等,1998;Funk等,2009;Maher和Mady,2010)。进一步梳理相关文献可以发现,这些得出消费者敌意不影响消费者产品评价结论的实证研究,主要是基于截面数据即同一时点的样本数据而展开的。如果将数据来源扩展到两个时点进行纵向研究,那么结论将变得复杂。Ettenson和Klein(2005)针对法国在南太平洋实施的核试验进行了两个阶段的研究,分别在试验实施期间和试验结束一年后,结果发现消费者对法国产品的评价在这两个阶段并无显著变化。Lee和Lee(2013)则以中日钓鱼岛争端为背景,分别搜集争端高潮期和六个月后话题冷却下来时两个阶段的数据,研究表明情境性敌意(由钓鱼岛争端引致)在这两个阶段对产品评价均没有显著影响;而稳定性敌意(由历史事件引致)在争端高潮阶段对产品评价无影响,但在争端冷却后反而对产品评价具有显著影响。因此他们认为,有关消费者敌意对产品评价影响的研究结论之所以存在差异,主要是因为相关研究所选取的维度不同。

此外,学者们也就消费者敌意对其他心理变量的影响进行了研究。Jiménez和San Martín(2010)就将关系营销理论中的消费者信任作为结果变量,认为消费者敌意会降低消费者对其所敌视的国家企业的信任,并且认为这种影响的强度还会受到熟悉程度的调节,当消费者对产品原产国的情况较熟悉时,一旦消费者敌意被触发,消费者对该国企业的信任就可能进一步降低。消费者母国(地区)与产品原产国之间的文化相似性也具有类似的调节作用,它不仅能够弱化消费者敌意与购买意愿之间的负向关系,还会正向影响产品评价与购买意愿的关系(Ma等,2012)。还有研究表明,消费者敌意会对自我效能(self-efficacy)和自我增强(self-enhancement)产生正向影响(Mrad等,2013)。

(二)消费者敌意对消费者行为反应的影响

购买意愿是消费者行为反应层面研究得最多的变量①尽管严格来说消费者购买意愿属于心理认知层面的变量,但作为用来测量消费者购买行为的构念,这里将其视为源自敌意的行为反应。。消费者敌意作为一种针对特定国家或地区的负面情绪,往往表现为对来源于这些国家或地区的产品持有的排斥甚至抵制态度,也即购买意愿的降低。消费者敌意会对购买意愿产生负向影响,这一结论得到了大量实证研究的支持。澳大利亚消费者因核试验对法国产生的敌意,降低了他们对法国产品的购买意愿(Ettenson和Klein,2005);美国消费者因贸易摩擦对日本产生的敌意,降低了他们对日本产品的购买意愿(Klein和Ettenson,1999);中国消费者因南京大屠杀对日本产生的敌意,降低了他们对日本产品的购买意愿(Klein等,1998);日本消费者因钓鱼岛争端对中国产生的敌意,降低了他们对中国产品的购买意愿(Lee和Lee,2013)。这些都说明,只要消费者对某一特定国家或地区产生了敌意,他们对该国家或地区产品的购买意愿就难免会降低。

在论证了消费者敌意与购买意愿之间的负向关系之后,学者们还进一步讨论了购买意愿对购买行为转换(change in purchase behavior)和实际产品拥有(product ownership)的影响。某一因素引发了消费者的敌意后,消费者的购买意愿会降低,这会促使其改变购买行为,即由原本打算购买转变为放弃购买,或转而购买其他国家的产品(Shoham等,2006)。而当消费者敌意导致购买意愿较低时,消费者实际拥有的目标国产品的数量也应该较少,即敌意水平较高的消费者将比敌意水平较低的消费者拥有更少的目标国产品(Klein等,1998)。学者们还对消费者敌意和抵制参与行为之间的关系进行了研究。消费者相信如果他们参与抵制目标国产品的行动,就能够改变该国对本国的态度,因此敌意一旦产生,就会对消费者参与抵制的行为产生正向影响,尽管这一直接影响关系并未得到数据的支持,但消费者敌意可以分别通过自我效能和自我增强来对参与抵制的行为产生显著影响(Mrad等,2013)。

通过以上分析不难发现,消费者敌意的影响结果既涉及心理层面,也涉及行为层面,并且这两个层面的影响并不是相互孤立的,认知态度的变化往往会引起相应的行为反应。进一步结合前述消费者敌意的引致因素可以发现,消费者敌意在被战争、经济、政治等方面因素触发后,会对消费者的心理和行为两个层面产生影响,从而形成一个递进的连续作用过程(参见图1)。

图1 消费者敌意的作用过程

五、未来研究方向

通过以上对消费者敌意相关研究成果的梳理不难发现,已有研究主要围绕消费者敌意的维度划分及测量方法、消费者敌意的引致因素以及消费者敌意对消费者认知态度和行为反应的影响等方面展开。毋庸置疑,学者们做出的这些积极探索,无论在理论发展还是实践指导上都具有重要意义。然而正如本文所阐述的,现有的消费者敌意研究尚存在一些不足之处,许多问题还需要进一步探讨。基于前面的文献梳理和分析,我们认为以下四个方面值得未来的研究进行深入探讨:

首先,进一步厘清消费者敌意的维度,并开发相应的量表。通过以上文献梳理不难发现,消费者敌意的引致因素远多于以敌意来源为标准所划分的消费者敌意的维度。尽管敌意来源只是划分维度的标准之一,但这种划分方式在现有研究中得到了非常广泛的应用。但将消费者敌意粗略地划分为战争敌意和经济敌意难以对消费者敌意进行真实、全面的测量,也无法满足现实的理论需要。在现有研究中,部分学者将一般敌意与具体划分的消费者敌意的维度一并纳入量表(Klein等,1998;Shin,2001;Klein,2002),这种方式的测量效果是否比单纯按维度来测量要好也值得商榷。未来的研究有必要进一步根据不同敌意的引致因素来更为细致、更加贴合实际地进行维度划分,并开发相应的量表,以提高消费者敌意理论研究的严谨性及对国际贸易实践的指导意义。

其次,探讨文化因素对消费者敌意的影响。随着全球经济一体化步伐的加快,不同文化之间的融合与冲突并存,文化因素已经成为影响各国交流与合作的重要因素。与此同时,由文化差异导致的国家及地区间的冲突也愈演愈烈。前文已经提到国家或地区之间的文化距离、宗教信仰差异以及国民心理差异等文化方面因素对消费者敌意的影响(Riefler和Diamantopoulos,2007;Leong等,2008;Maher和Mady,2010),但这对于复杂而多元的文化体系来说无疑只是冰山一角。目前尚未有研究将文化敌意作为一个单独的维度来进行分析,未来的研究有必要针对这一不足进行补充和完善。此外,对于具有不同文化背景的国家或地区,消费者敌意的引致因素及影响结果是否一致?对于具有相似文化背景的不同国家,消费者敌意的引致因素及影响结果又是否存在差异?消费者敌意在西方个人主义和东方集体主义两种文化氛围下的影响分别如何?这些问题都涉及文化层面的因素。因此,文化因素对消费者敌意的影响应成为未来研究的一个重要方向。

再者,将更加多元化的产品作为研究对象,尤其是以旅游产品为代表的无形产品。现有研究要么将某一或某些具体产品作为研究对象,如汽车(Klein,2002;Nijssen和 Douglas,2004;Jiménez和San Martín,2010)、电视(Klein等,1998;Nijssen和Douglas,2004)、食品(Shoham 等,2006)等,要么将一般化的产品视为消费者的购买对象,即直接询问消费者是否购买某国的产品,而不是某一特定类型的商品(Lee和Lee,2013;Ang等,2004)。这两种做法到底哪一种更有效?在选取具体产品时,哪一类产品更加符合理论需要?这些问题尚未得到明确解答,值得未来的研究给予关注。而除了有形产品外,消费者敌意对以旅游产品为代表的无形产品消费的影响也值得深入探讨(Lee和Lee,2013)。比如,对某国产生敌意的消费者是否会降低去该国旅游的意愿?或者是否会降低对该国旅游体验的评价?消费者敌意对旅游产品与有形产品的作用效果又是否一致?这些问题都亟待未来的研究深入探讨。

最后,消费者敌意对其他结果变量的影响。在回顾现有文献时,我们将消费者敌意的结果变量归纳为认知态度和行为反应两个部分,尽管这在一定程度上概括了消费者敌意的作用结果,但仍然有许多与消费者认知和行为相关的因素,其与消费者敌意的因果关系有待进一步检验。比如,在当前网络经济浪潮下,口碑传播尤其是网络口碑传播在消费者行为研究中越来越受到关注,那么消费者敌意是否会通过口碑传播“传染”其他消费者呢?如果会的话,其作用机制又是怎样的呢?再比如,学者们已经注意到消费者敌意对信任的影响(Jiménez和San Martín,2010),但没有进一步分析信任对消费者行为反应的影响,以及当两国发生冲突时,企业如果采取应对措施,是否能增进消费者的信任。这些问题均有待未来的研究进行探讨。

[1]Ang S H,Jung K,Kau A K,et al.Animosity towards economic giants:What the little guys think[J].Journal of Consumer Marketing,2004,21(3):190-207.

[2]Averill J.Anger and aggression:An essay on emotion[M].New York:Springer-Verlag,1982.

[3]Bruning E R.Country of origin,national loyalty and product choice:The case of international air travel[J].International Marketing Review,1997,14(1):59-74.

[4]Chan T S,Chan K K and Leung L.How consumer ethnocentrism and animosity impair the economic recovery of emerging markets[J].Journal of Global Marketing,2010,23(3):208-225.

[5]Ettenson R and Klein J G.The fallout from French nuclear testing in the South Pacific:A longitudinal study of consumer boycotts[J].International Marketing Review,2005,22(2):199-224.

[6]Funk C A,Arthurs J D,L J,et al.Consumer animosity in the global value chain:The effect of international production shifts on willingness to purchase hybrid products[J].Journal of International Business Studies,2009,41(4):639-651.

[7]Hinck W,Cortes A and James K.An empirical investigation of the failure of Eastern German products in Western German markets[J].Journal for International Business and Entrepreneurship Development,2004,2(1):104-111.

[8]Hinck W.The role of domestic animosity in consumer choice:Empirical evidence from Germany[J].Journal of Euromarketing,2005,14(1-2):87-104.

[9]Ishii K.Nationalistic sentiments of Chinese consumers:The effects and determinants of animosity and consumer ethnocentrism[J].Journal of International Consumer Marketing,2009,21(4):299-308.

[10]Jiménez N H and San Martín S.The role of country-of-origin,ethnocentrism and animosity in promoting consumer trust:The moderating role of familiarity[J].International Business Review,2010,19(1):34-45.

[11]Klein J G,Ettenson R and Morris M D.The animosity model of foreign product purchase:An empirical test in the People’s Republic of China[J].Journal of Marketing,1998,62(1):89-100.

[12]Klein J G and Ettenson R.Consumer animosity and consumer ethnocentrism:An analysis of unique antecedents[J].Journal of International Consumer Marketing,1999,11(4):5-24.

[13]Klein J G.Us versus them,or us versus everyone?Delineating consumer aversion to foreign goods[J].Journal of International Business Studies,2002,33(2):345-363.

[14]Lee R and Lee K T.The longitudinal effects of a two-dimensional consumer animosity[J].Journal of Consumer Marketing,2013,30(3):273-282.

[15]Leong S M,Cote J A,Ang S H,et al.Understanding consumer animosity in an international crisis:Nature,antecedents,and consequences[J].Journal of International Business Studies,2008,39(6):996-1009.

[16]Ma J,Wang S and Hao W.Does cultural similarity matter?Extending the animosity model from a new perspective[J].Journal of Consumer Marketing,2012,29(5):319-332.

[17]Maher A A and Mady S.Animosity,subjective norms,and anticipated emotions during an international crisis[J].International Marketing Review,2010,27(6):630-651.

[18]Mrad S B,Sheng S Y and Hart L K.Do rumblings lead to real action?A case of animosity and boycott in China[J].International Journal of China Marketing,2013,3(2):35-48.

[19]Nijssen E J and Douglas S P.Examining the animosity model in a country with a high level of foreign trade[J].International Journal of Research in Marketing,2004,21(1):23-38.

[20]Riefler P and Diamantopoulos A.Consumer animosity:A literature review and a reconsideration of its measurement[J].International Marketing Review,2007,24(1):87-119.

[21]Rose M,Rose G M and Shoham A.The impact of consumer animosity on attitudes towards foreign goods:A study of Jewish and Arab Israelis[J].Journal of Consumer Marketing,2009,26(5):330-339.

[22]Sharma S,Shimp T A and Shin J.Consumer ethnocentrism:A test of antecedents and moderators[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1995,23(1):26-37.

[23]Shimp T A and Sharma S.Consumer ethnocentrism:Construction and validation of the CETSCALE[J].Journal of Marketing Research,1987,24(8):280-289.

[24]Shimp T A,Dunn T H and Klein J G.Remnants of the US Civil War and modern consumer behavior[J].Psychology & Marketing,2004,21(2):75-91.

[25]Shin M.The animosity model of foreign product purchase revisited:Does it work in Korea?[J].Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science,2001,6(1):6-14.

[26]Shoham A,Davidow M,Klein J G,et al.Animosity on the home front:The Intifada in Israel and its impact on consumer behavior[J].Journal of International Marketing,2006,14(3):92-114.

[27]施卓敏,范莉洁,温琳琳.面子知觉对原产国品牌的内隐和外显态度的影响研究[J].营销科学学报,2011,7(3):25-41.