一间工作室,老戏廿四出

韩旭

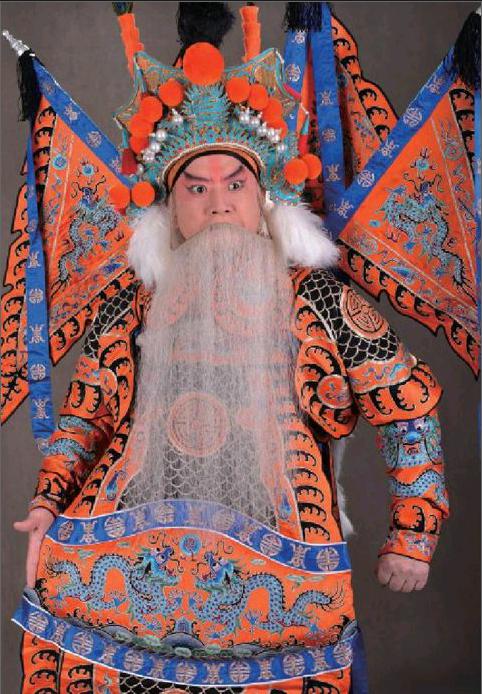

杜镇杰,著名京剧演员,工余派、杨派老生。生于1961年,祖籍山东省烟台市。1974年入山东掖县京剧团学戏,1979年考入中国戏曲学院,师从刘盛通、王世续、李世霖、李甫春、杨韵清、叶蓬、吴泽东等,学习了《四郎探母》《红鬃烈马》《空城计》《击鼓骂曹》《捉放曹》等剧目。1982年毕业后留在学校的实验京剧团。1986年调入北京京剧院,成为青年京剧团主演。1987年获CCTV全国青年京剧演员电视大赛金奖。1994年获梅兰芳京剧大奖赛提名奖。第二十二届中国戏剧梅花奖得主。

第一次听说“杜镇杰、张慧芳工作室”是在采访北京京剧院李恩杰院长的时候。李院长兴致勃勃地介绍2014年北京京剧院的十大品牌项目,其中一项就是“寻梦·承泽”——“杜镇杰、张慧芳工作室”24出骨子老戏不返头。可以说,“不返头”代表了杜镇杰和张慧芳的实力,24出骨子老戏则让工作室的意义愈加不同。和许多戏迷朋友一样,我对这个工作室充满好奇之心。那么我们不妨请来工作室的负责人杜镇杰老师谈谈,京剧院里究竟有怎样的一个工作室。

工作室的由来

记者:工作室何时成立的?

杜镇杰:大概在2012年五六月份,院里提出一个工作室的概念,并试着运作。当时的情况是北京京剧院人才济济,但许多优秀的演员没有机会登台表演。李院长就找到我,问我能不能成立一个工作室,把优秀的演员调动起来。

由于之前国家京剧院和上海京剧院都创办过工作室,并且发展得并不理想,所以我当时听了十分谨慎,说可不可以先试试。李院长就告诉我,咱们这个工作室和别人的不一样,它会得到全院的支持。院里有综合业务部,工作室只要把演出项目报到综合业务部,业务部就会从全院的层面给工作室调配人力物力。

当时听了李院长的话我更有信心了,这样尝试了将近两年的时间。在2014年“杜镇杰、张慧芳工作室”正式挂牌儿。

记者:院里出于何种考虑,将创办工作室的重任交给您?

杜镇杰:京剧原本分为生旦净末丑,后来末行也归进老生的行当,所以老生能演的剧目相对更多一些。以别的行当创建工作室也不是不可以,但像我们今年弄的24出老戏不返头,别的行当可能做起来更困难些。另外,院里创办工作室的初衷是想对老戏整理加工、去粗取精,并更好地继承下去。特别是继承,可能考虑到我学的老师比较多,派别上马谭杨奚都学过,希望工作室的演出我能多带一带年轻的演员。

记者:工作室的人员构成有哪些?

杜镇杰:之前和我合作的旦角演员,因为工作的关系不能经常在一块儿演出了。文化局和院里的领导就很重视,一个老生没有旦角怎么行啊?因此专门把张慧芳老师从湖北调了过来。我和张慧芳老师是第三届研究生班的同学,彼此很熟悉,一起演出非常默契。然后是我们的琴师和鼓师,琴师是艾兵,大家都熟悉;鼓师刘洋,很年轻也特别优秀,我们在一起合作有十多年了。

工作室固定的人员就这四位,此外我们还有一位经纪人,名叫高云霄。他出身梨园世家,祖父是高宝贤老师。这个年轻人特别能干,负责给工作室联系、策划项目。除此之外,工作室还聘用了像大衣箱这类的幕后工作人员,他们既负责工作室的演出项目,也可以负责院里其他团和个人的演出项目,但以工作室这边的演出为主。

记者:来到工作室,感觉和原来有什么不同?

杜镇杰:来到工作室感觉自己的责任更大了。原来在团里我只要负责好自己的角色就行了,演出的排演由团长和业务员来管。现在这方面就得我自己来把关。比如排一出戏,高云霄就问我这么演行不行,有没有需要再整理的地方?我回到家,就得在脑子里像过电影一样将整出戏演一遍,思考每个画面演出来行不行,有没有瑕疵。你会感觉就像一个家的家长一样,因为这个家是你的,你必须得担起这个责任来。

“寻梦·承泽”——除了24出不返头,还有更多

记者:今年“寻梦·承泽”的项目是怎么酝酿出来的?

杜镇杰:去年我和李院长去台湾做文化交流。他就有这么一个想法,他说你跟着那么多老师学了那么多出戏,可不可以集中展现展现。我说怎么展现?他说:“演得太多可能会影响你院里的演出,你不如每个月演两出,一年24出不返头,挖掘老戏的同时也让院里的年轻人多继承、多学习。”我当时一想,李院长的想法挺好的,因此我们的工作室就申请了这个项目。

另外,这24出戏不返头内含了一个条件,每出戏都是大戏,几乎没有折子戏。唯独4月份的演出我选择了一台折子戏——《击鼓骂曹》的《洪洋洞》。因为这出戏有个别的老先生唱过,很吃功夫。我今年已经五十多了,想趁年轻再努一次,把这些老戏早点奉献给观众朋友们。

记者:对于工作室和院里的演出,孰轻孰重?

杜镇杰:这24出戏是工作室的项目,它不包括我节假日的演出。比如今年春节我就演了十几出大戏,我一年大概要演五十多出戏,工作室的演出只是我演出工作的一部分,只不过这部分的演出不能返头。

其实像我们这些中年以上的演员,和年轻演员已经不大一样了。不管演出的名目如何不同,都是一颗平常心来对待。只是说工作室这边的24出戏付出的精力要更多一些而已。

记者:既然谈到付出更多,能谈谈为“寻梦·承泽”付出了哪些吗?

杜镇杰:首先是压缩演出的时间,从三个小时压缩到两个半小时。这是院领导为观众们考虑后特别要求我们的。如果演出时间有三个小时,演出结束再散场就得晚上十点多了,观众们回家坐车会很不方便。“寻梦·承泽”第一出戏《珠帘寨》我们压缩到正好两个半小时。但第二出戏《赵氏孤儿》,由于戏本身的情节很紧凑,压缩起来十分困难,最后演出时间超了。对此院领导又向我们强调了,说到什么时候咱们北京京剧院都是为观众着想。我们也向院领导保证,之后的戏一定压缩到两个半小时以内。

除了对老戏进行整理和压缩,我还要每天不断地背戏词,因为每天的戏码不一样。另外这些老戏,朝代不同,称谓地名却有很多相似的地方,很容易背混。所以再熟的戏词我也得在脑子里转几遍。

工作室,传承还将继续

记者:工作室创办以来遇到过什么困难吗?

杜镇杰:做一个工作室肯定会遇到一些困难。因为院里除了工作室还有三个团,有时外面邀请京剧院演出,给的价钱很不错。本着以市场为导向,有的演员就得临时退排。工作室遇到过这种情况,一些演员被临时调走,戏要重新排,替补的演员从综合业务部里调。这些演员都是中国京剧院或北京京剧院毕业的高才生,很优秀也很年轻,因此排演磨合上就不如老演员那么默契了。有的年轻演员因为演出换了角儿,可能会有一点不适应。这一点观众看不出来,但同台演出的人肯定会有所察觉。

当然这也不是一个妨碍很大的问题,高云霄和舞台监督会麻烦一些。他们要多嘱咐年轻的演员,我和张慧芳老师哪些地方唱得和别人不一样。同时这个问题在乐队中也会存在,比如乐队十几个人,有一两个人是临时调来的。他们有可能对我的唱有不熟悉的地方,这就得麻烦艾兵老师给他们讲。

其实这个问题应该两面看,虽然年轻人调过来,排演磨合上麻烦一点,但也锻炼了他们。院领导就和我们说过,要大胆地起用年轻人,让他们赶紧接棒儿。

记者:工作室在开拓市场方面做了哪些努力?

杜镇杰:工作室在市场这块和原来的剧团有所不同,我们和社会上一个演出公司合作,由他们开拓市场、联系业务。我们的演出也和原来不一样了。像前几天我们去山东演出,唱了两天大戏,五十多人来完成。按以前的话,怎么也得七八十人。这实际上就减少了演出方的成本,增加了效率。演出人员压缩了,年轻演员登台的时间增加了,同时他们的收入也提高了。

记者:对工作室的未来有何计划?

杜镇杰:我和李院长前两天碰到也说了这事。李院长说明年工作室还要继续做,还要继续挖掘传统戏,继续做好传承工作。其实像我们这个年龄段的演员,正是体力与造诣兼具的好时期,京剧传承讲究口传心授,我们又是接触过老先生的一拨演员。老先生会告诉你,你怎么样演观众他响(反响热烈),怎么“偷”(以省力的方法唱)过去;你不累怎么唱,你累了怎么唱;观众难缠怎么办,观众热情怎么办……老先生都有各自的方式,这是从录像里学不到的。所以工作室未来还会带着院里优秀的青年演员,把一出出经典老戏奉献给我们的观众朋友们。