篮球运动员临场体能分配问题初步研究

冯海成,郑尚武

(肇庆学院 体育与健康学院,广东 肇庆 526061)

现代篮球运动对于运动员竞技能力的要求主要体现在体能、技术、战术、智力、心理和意识等方面,这几个要素在比赛中相互影响、相互作用.体能作为运动员参与激烈比赛的物质基础,是参赛者技能、智能和意志品质发挥的根本保证.因此运动员在比赛中始终保持充足的体能,是令其良好发挥竞技能力的基石,同时也是促使参赛运动员去获取胜利的根本保障.

1 篮球运动员能量供应结构体系简介

人体运动时有三个能量供应体系:ATP-CP(高能磷酸原系统)供能体系、糖元乳酸供能体系、有氧供能体系.ATP-CP供能体系、糖元乳酸供能体系均为无氧供能体系[1].篮球运动竞赛规则规定,篮球赛事中运动员必须在24 s的时间内完成一次进攻.然而很多时候,篮球赛事中出现的快攻机会,更需要运动员在几秒钟的时间内就完成进攻(据统计,一场篮球比赛的快攻次数占全队进攻总次数的1/3左右[2]).正是由于现代篮球比赛双方攻守转换回合的增多,攻守速度的加快以及双方对抗激烈程度的增加,在运动过程中让篮球运动员体内的无氧供能体系较有氧供能体系得以更加良好的发展,对提高篮球运动员的竞技能力尤为重要.

2 篮球运动员运动性疲劳的产生机制及特征

运动性疲劳是运动训练和比赛中不可避免的普遍现象,疲劳时人体的运动能力就会下降.依据运动生理学说,我们可将运动性疲劳分为运动性外周疲劳和运动性中枢疲劳.

运动性外周疲劳:是指运动引起的骨骼肌功能下降,不能维持预定收缩强度的现象.已有研究表明,剧烈运动至疲劳后可检测到血清肌酸激酶(CK)的活性增加,还可检测到骨骼肌细胞内能源物质的大量消耗和H+浓度的增加,这些变化会直接影响细胞内能量代谢的正常进行,导致骨骼肌细胞收缩能力和机能的下降.

运动性中枢疲劳:是指运动引起的中枢神经系统不能产生和维持足够的冲动给肌肉以满足运动所需的现象.可以观察到,运动至疲劳时大脑中ATP、CP和糖元的数量明显下降,说明其供能物质减少了.人脑中抑制性神经递质增加、氨含量上升等变化,可引起思维和意识变异、肌肉无力、呼吸急促,随即出现疲劳[3].正因为篮球运动是短时间大强度的运动,是以无氧代谢系统的供能为主,所以人体疲劳产生时其体内生化特点主要表现为:肌肉和血液中的乳酸浓度值达最高,PH值下降.

3 篮球运动员体能恢复特点

篮球运动的特点是攻防转换快、奔跑跳跃及其攻守对抗的强度大、加之中场休息时间短,所以参赛球员的能量消耗较多.基于此,迅速恢复体能对于球员去获取赛事的主动权至关重要.

例如我们通常都可见一个值得我们去深思的赛事现象:同样是篮球比赛,NBA赛场上各球队的教练团队就会从生理、生化的角度去控制使用运动员.他们往往是按科学规律把运动员单节比赛的时间控制在不超过6~8 min,不让球员执行跑满全场的工作任务;而我们的赛场用人原则却不然,不让某一明星球员跑满全场就无法证明这个球员的英雄气概和技战术能力.实际上这里面包含的道理很简单,根据运动生理、生化学说的相关理论可以明白:在对抗激烈的篮球比赛中,运动员体内乳酸(C3H6O3)产生堆积的极限时间是6~8 min(因个体差异而有所不同).所以在对抗激烈的篮球比赛中,任何运动员的身体都会因运动而产生乳酸(C3H6O3).

然而乳酸(C3H6O3)是否在运动员体内形成堆积,完全取决于该运动员身体内部的酵解能力,倘若一个运动员身体对乳酸的酵解能力超过了他参与运动的极限量(指产生的乳酸大于酵解的能力),该运动员的运动过程中必然会出现因乳酸堆积而造成的肌肉僵硬,继而引发所完成的技术动作变形.然而篮球运动和篮球竞赛的核心特质,就是要求在高强度对抗下追求运动员稳定的技术(例如:稳定的投篮)发挥,以此展现运动员优秀的技战术能力.假如在赛事中,我们把某一个核心球员都累的跑不动了,他(她)还能正常而稳定的发挥其运动技术吗?篮球运动员在比赛或训练时感到一定程度的疲惫是机体正常的应激反应,但体能突出的球员能够迅速恢复体能并持久地保持高水平的竞技状态.所以比赛过程中给予球员适时的休息,对于球员的体能恢复与长久保持是有极大帮助的.

体能恢复分为“长期恢复”和“短期恢复”.依据运动生理学说的理论让我们知道:体能良好的篮球运动员,在一次20 s短暂停或犯规罚球的时间(20~30 s),体内ATP-CP能量供应体系只能恢复一半,若需完全恢复则需要2~5 min[4].所以“长期恢复”一般要持续48 h以上的时间,并且还得加以平衡的膳食、适当的休息以及合理的恢复性训练.相比而言,“短期恢复”对于运动员临场的技战术发挥有着更为重要的意义和作用.

4 篮球运动员临场体能分配的表现

高水平篮球运动比赛中,运动员技战术的正常发挥是比赛获胜的关键,而体能是技战术能否正常或超水平发挥的基础.

在高强度对抗的竞技篮球运动中,运动员的体能不可能一直保持充足,因为在一段时间的大运动负荷之后,机体会产生使人疲劳的物质——乳酸(C3H6O3).乳酸(C3H6O3)是由于人在运动中,体内葡萄糖在代谢过程中产生的中间产物.篮球比赛中由于球员的运动量相对过度,超过了身体承受无氧运动的强度,就会导致机体内产生的乳酸(C3H6O3)不能在短时间内进一步分解为水(H2O)和二氧化碳(CO2).正因为篮球运动员在运动中的氧气(O2)供应不足造成机体内以无氧代谢为主,就会导致篮球运动员在高强度对抗的篮球赛事中有大量的过度性产物——乳酸(C3H6O3)存于体内.一旦人体内的乳酸(C3H6O3)形成堆积,必然引起人体局部的肌肉酸痛.研究表明:人体内能源物质的消耗和乳酸(C3H6O3)在肌肉与血液中的积聚,是篮球运动员疲劳产生的基本原因.

运动员在进攻中体力下降的表现主要是跑位不积极,身体协调性下降,投篮命中率下降,注意力分散,进攻目的单一.跑位不积极是指球员开始变的懒惰,停止了跑空位,或者对方组织快攻的时候停止了防守慢速回防;身体协调性下降是指动作变形,重心转移速度变慢,协调性下降的同时,命中率也随即下降;至于注意力分散并不是体力下降直接导致的,而是因为体能下降队员身上出现了不良反应之后出现的,这是一种本能反应,这时候球员对于场上形势的判断开始模糊,大脑思维能力也会下降,当然进攻目的也就变得单一而不那么随机了.

防守方面,最常见的模式是“人盯人”战术.该类战术又分为“全场人盯人”和“半场盯人”,通常“半场盯人”相对“全场人盯人”战术的施用来看防守者的体力消耗相对要低,所以在篮球赛事中各队制订的防守策略都比较高频率的在使用该类防守战术方法.作为“盯人”战术,贴身防守是较为常见的(就是防守者依靠并利用自己的身体尽力将攻方无球队员逼迫离开有利其进攻技术发挥的习惯进攻位,依靠强力争抢获得的有利位置来阻断攻者有利于实施进攻战术方案的传接球路线),这种状况下攻防双方不仅有强度极大的身体接触,守方更要注意跟进并黏住攻方的各类战术跑位,因此其体能消耗当然增大.对于防守内线的球员来说,由于该队施用的防守战术方法需要他不停的抢位和调整身体姿势、封堵抢断对方来球、截断攻方球员间的联系路线,所以他在防守过程中的体力消耗与他参与进攻所消耗的体力差不分伯仲.对于攻方持球队员的防守,守方战术应根据持球人的基本条件采取“有效控制球”的防守方法为主.所以,激烈的篮球比赛中无论攻方采用什么攻势,防守人都在根据进攻的不同变化而主动消耗着自己应该付出的体力.

我们知道篮球赛事中最严重的体力消耗往往来自于球员内心紧张的心态.比如针对比赛本身产生的压力、某些明星球员给对手带来的精神压力与赛场上的各类喧嚣等诸多压力,或多或少都会影响球员参赛的心理.所以任何运动员一旦压力过大,其体能的消耗就会随之倍增,最终必然导致技术动作的异常和战术配合失衡.然而,“体能差”的问题一直是困扰我国篮球竞技水平裹足不前的顽症.原篮管中心主任李元伟曾在2004年雅典奥运会后中国篮球赛事总结中提到:奥运会后我们已经清醒地意识到,我们和国际水平差距更大了!这个差距不但反映在技术和战术上,我国篮球运动员的体能也落后得很[5].

体能落后的状况既然已被制订国家篮球事业发展的官员和机构意识到了,但笔者从多年后的第16届女篮世锦赛的赛事依然看见:我国篮球运动员在比赛中的体能并没得到根本改变,一些核心球员临场体能分配的问题始终没能从赛事的战术安排上给予解决.

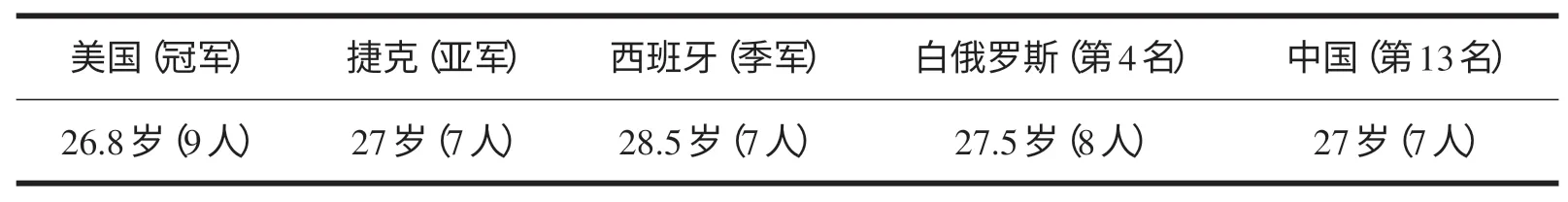

表1 中国女篮和四强场均15 min以上球员的平均年龄及人数

表1可见,如今女子篮球运动的发展更趋年轻化,各队上场打球的主力球员人数基本保持在7~9人,中国队虽然场均上场15min以上的球员也有7人,但细看统计数据发现,苗立杰、陈楠、马增玉3人的平均上场时间所占比重过大,其中苗立杰平均上场34.4min 排在各国所有参赛运动员场均上场时间的第一位(见表2).由此可见,对于参赛队伍中年龄最大球员苗立杰的使用,确实超出了其自身体能的储备.

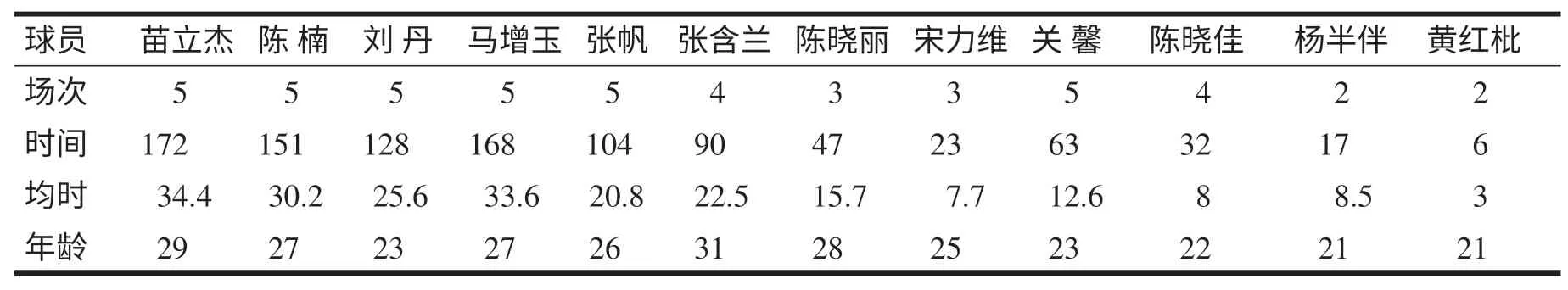

表2 第16届世锦赛中国女篮队员出场时间统计表 (时间单位:min,年龄单位:岁)

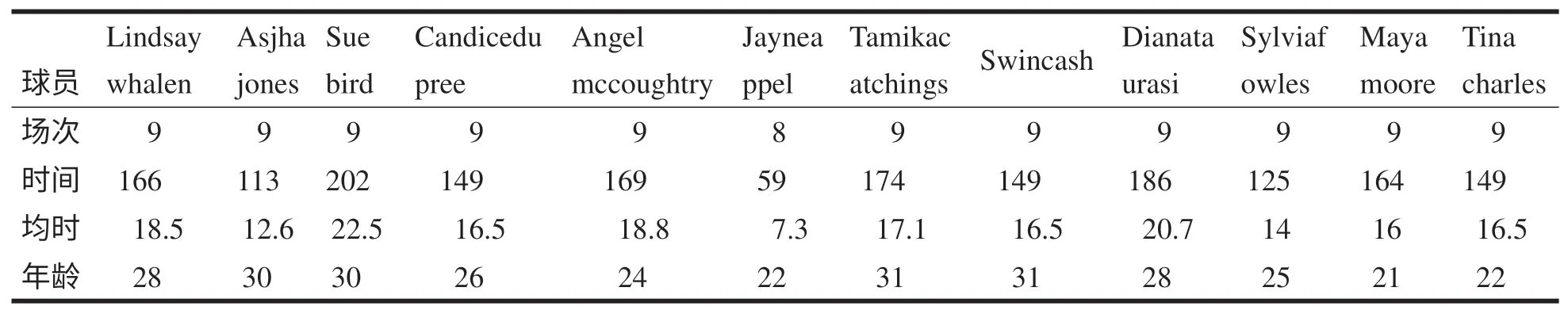

第16 届女篮世锦赛的冠军美国队,队员的出场时间分配较为均衡,除8 号年轻球员平均上场时间7.3 min外,其他球员场均在13 min以上.而平均上场时间最多的Suebird,场均出战也仅有22.5 min.在此基础上,美国队的每个球员在每场比赛中都被轮换上场,使全队球员的体能都得到了充分的休息和恢复,最终使她们9场比赛全部获胜而取得冠军.这也证明了对球员上场参赛时间的合理分配是保证参赛者良好体能储备的基础,这个基础就是球队获胜的保障(见表3).

表3 第16届世锦赛美国女篮队员出场时间统计表 (时间单位:min,年龄单位:岁)

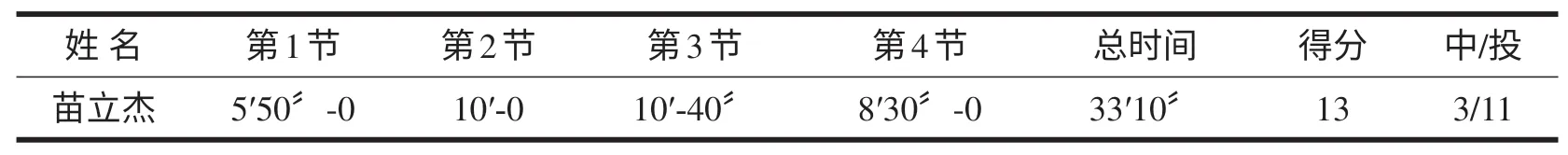

从第16届世锦赛可见,苗立杰作为中国女篮的核心球员在场上是能起到精神领袖的作用.她作为中国女篮的核心球员,上场时间多一些也是无可厚非的.但她在场上参赛的时间及体力分配要有战术意义和优质效用,这才可能让球队达到预期的竞赛目标.女子篮球比赛采用4节制,每节10 min,1、2节与3、4节间各休息5min,中场休息15 min.表4中不难看出,苗立杰在第2节打满10 min后,第3节若不在最后第40 s时上篮滑到在地,中国女篮在场外指挥的教练应该是要她打满这节比赛的.如此这般的“毁灭性”赛场用人策略,在美国女篮这些优秀球队的赛事中看得到吗?从笔者收录的所有赛事录像和比赛数据来看,确实看不到.

本届世锦赛中国女篮对加拿大的赛事是一次很能说明问题的战例:中国女篮的核心后卫苗立杰在体能充沛的上半场得16分(全场20分),投篮命中率为66.7%(出手9次,命中6次,其中3分球4投4中);下半场仅得4分,投篮命中率骤降为16.7%(出手6次,命中1次,其中3分球2投0中).这上、下半场的差距证明:仅依靠个人能力可以打好上半场,但却无力挑起后半场的攻防重任.这是因为超量(场均35min)的运动使她体内已经堆积了太多乳酸(C3H6O3).我们从观看比赛直播到赛后多次录像观察,赛事的下半场苗立杰的体力明显不支,在场上快速奔跑时气喘吁吁,罚球时多次出现屈膝弯腰的疲劳状态.在此情况下,教练员却丝毫没有换人的意向.试想,运动员在高强度的比赛过程中体内早已开始堆积乳酸,如果得不到足够的休息时间来修复产生的疲劳,如何从体能这个物质基础上去保障她稳定的投篮?因此,赛事中就出现苗立杰在比赛的第3节最后1min因身体疲劳、体力不支造成的技术变形而突破上篮滑倒,最终导致她整个赛事后程投篮命中率大幅下降,无力挽回因耗费过多体能而构成的失败颓势.

所以当NBA的教头们在谈及篮球运动员的体能问题时,他们主要是从怎样去发展以专项为主的速度耐力——将参与高水平篮球比赛的运动员体内的供能看成是以无氧代谢为主的供能方式;中国国内的教练团队在谈及篮球运动员的体能训练时,总是以长跑为主——将参与高水平篮球比赛的运动员体内的供能看成是以有氧代谢为主的供能方式.这等于是在直白地告诉人们:篮球运动的训练与比赛脱节并不按运动生理、生化规律使用运动员虽是现代世界篮球赛事活动中的大忌但还未动摇和影响国人对篮球运动已然固有的错误理解.

表4 第16届女篮世锦赛中国vs白俄罗斯苗立杰上场时间及部分技术指标

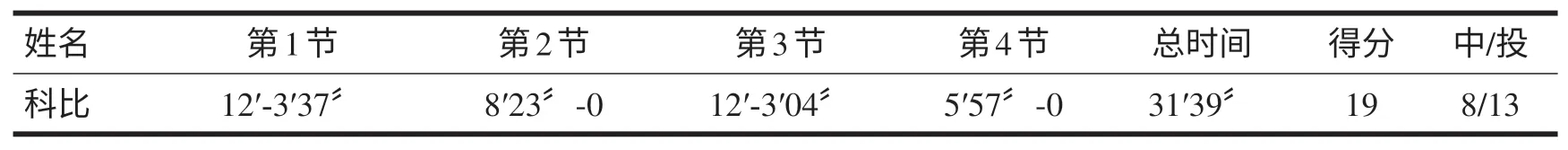

相比而言,篮球运动水平最高的美国男子职业篮球联赛(NBA)在运动员临场比赛时间的分配上表现的更为科学与合理.科比·布莱恩特作为目前联盟中最优秀的选手之一,他在比赛时上场时间的分配与安排,也许可以给我们带来些许启迪.

笔者在NBA的2010~2011赛季的季后赛,随机抽取湖人对黄蜂的首轮6场比赛中的一场赛事进行跟踪研究,结果(见表5)发现主帅“禅师”杰克逊对科比在比赛中的上场时间控制的非常严格.第1节科比首发上场,在距离本节结束3 min 37 s时替换下场休息,第1节与第2节之间休息5 min后,第2节再休息将近4 min才被派上场.第3节同样在打到距离本节结束3 min时下场休息,第4节开始又休息了更长时间才重新上场到比赛结束.全场比赛48 min,科比分段上场共32 min,得19分(13投命中8次),命中率为62%.最终湖人队在科比的带领下战胜了强队黄蜂队,挺进季后赛第2轮.

表5 2010~2011赛季NBA季后赛湖人vs黄蜂科比上场时间及部分技术指标

从科比上场时间的安排可看出,教练员对于运动员恢复体能的认知是何等的精确与科学.在运动量大、对抗激烈的NBA赛场,优秀运动员的体能维持良好竞技状态的时间约为8~9 min,超过这个时间,多数运动员在场上的技术动作就会出现变形,从而导致命中率下降、失误增多、甚至还可能引发运动损伤.就算是运动员用自己顽强的拼搏精神勉强坚持到比赛的最后时间,而运动员体内积聚的乳酸也将需要更长的时间才能得到恢复.NBA赛场上的教练员均能深谙此道,他们一般都能在球员即将出现乳酸堆积或乳酸堆积很少的情况下把球员替换下场休息,在最短的时间内使运动员的体能得以恢复,保证在后续比赛中发挥其正常的竞技能力.

5 运动员临场体能分配不好的原因

5.1 教练员对于体能分配的认知存在偏差

刘永明通过对我国青少年篮球教练员对于体能训练认知的调查研究后认为:第一,大部分教练员和队员没有意识到体能训练的重要性,思想上未对体能训练达到足够的重视;第二,大部分教练员对体能训练认识模糊不清,教练员制定的体能训练计划不够完善,没有遵循训练的区别对待原则,没有足够考虑青少年的生长发育特点;第三,教练员对体能训练的方法不合理,手段单一;体能训练后缺乏有效多样的恢复手段[6].基层教练员对于训练运动员的基本体能素质方面存在很多盲点,无疑导致了球员在以后的发展中不能形成良好的体能训练的习惯,进而就一直存在体能不足的隐患.国字号球队的教练员对于体能训练的认知程度似乎比基层教练员好不了多少,至少在比赛中对于球员的上场时间的分配与把握上没有看出有多少高明之处,仍然有对明星球员的过度使用和依赖的临场表现.

5.2 我国篮球运动员对于体能消耗大时的反应带有无知的盲从

众所周知,“三从一大”即“从严、从难、从实战出发、大运动量训练”的简称,是我国竞技体育的主要训练原则之一.这项原则最早由中国体育界于1964年在学习郭兴福式教学法的过程中提出,在中国早期竞技体育的发展中起到了很大作用.但近年来,许多体育界人士要求对该训练方法进行反思,希望能将科学训练法与之结合.中国前女篮队员叶莉、任蕾就是因为这个训练方针,在还没有完全恢复的条件下提前复出,最终导致不可逆转的伤病而影响了其职业生涯,被迫提前退役.目前国家队男女篮的队员中,因训练导致损伤的人数不在少数.由此可以推断,运动员在自身体能消耗到极限状态时并没有作出及时的反应,至少没有与教练员或管理层进行适当的沟通,不仅没有提出调整训练方法或强度的要求等,并还一味地按教练员的训练指令“蛮练”,这类“一不怕苦、二不怕死”的盲从状态等于是对科学的无知.科学的结论认为:在篮球运动的训练和比赛过程中长此这样,对运动员的体能储备和竞赛能力的发展显然是没有什么好处的.

6 解决体能问题的途径

6.1 派遣体能训练方面的专业人士“取经”

可以选拔具有篮球训练方面的专业知识同时又有较好英文基础的人员到体能训练比较发达的欧美等国进修,深入系统的学习他们的专业体能训练理论基础和实践应用,学成后回国指导训练,并由此形成一种机制,每年派遣这方面人员赴国外学习交流.

6.2 教练员提升自身的水平

教练员尤其是基层教练员应当自觉提高自身的专业知识水平,除了在技战术上对运动员有所指导外,对于运动员疲劳产生的机制及体能方面的训练也要保持较高的专业认知,临场比赛时才能对运动员的体能状况作出正确评估,才能用兵自如.

6.3 运动员在训练或比赛中及时报告身体的异常情况

运动员在训练或比赛中如果出现体力明显不支的情况下,要及时、果断地向教练员报告,待教练员核实情况后对其体能训练的内容和方式进行适当调整.

7 结语

篮球运动员的临场体能分配是一道难题,但只要能真正从本质上去认识其重要性,配上整体篮球的团队方法,加以教练员在临场的合理调配与指挥,是可以做到发挥运动员的极限水平的.只有运动员的体能得到了最大的保证,那么他们在比赛中的技、战术能力才能得以正常发挥,比赛获胜才会水到渠成.

[1]全美篮球体能教练员协会.NBA体能训练[M].孙欢,译.北京:人民体育出版社,2003:49-50.

[2]叶国雄,陈树华.篮球运动研究必读[M].北京:人民体育出版社,1998:161.

[3]张蕴琨,丁树哲.运动生物化学[M].北京:高等教育出版社,2006:147-150.

[4]全美篮球体能教练员协会.NBA体能训练[M].孙欢,译.北京:人民体育出版社,2003:49-50.

[5]李元伟.与国际接轨,男篮发展上新台阶[EB/OL].(2004-12-23)[2004-12-23].http://sports.sina.com.cn/k/2004-12-23/10211315559.shtml.

[6]刘永明.我国青少年篮球教练员对体能训练认知的调查研究[D].北京:北京体育大学,2005.