留守儿童社会支持、应对方式与孤独感的相关研究*

岳颂华 陆小云

一、前言

留守儿童是我国儿童青少年中的一个特殊群体,他们在幼小的年龄就与父母分离,遭遇家庭模式的不完整以及父母亲情和正常家庭教育功能的缺失。许多研究表明,留守儿童存在更多的心理健康问题,尤其表现为焦虑、自卑、孤独感等。〔1〕儿童孤独感是儿童对自身社会关系网络不满时产生的消极情绪体验,稳定的孤独感模式严重威胁儿童的心理健康和心理机能的正常发展,导致青少年时期的抑郁症状。〔2〕因此,解决留守儿童孤独感等情绪问题的研究就显得极为重要而迫切。

目前,在留守儿童孤独感的影响因素中,社会支持受到广泛关注,并积累了不少研究成果,一些研究发现,与支持系统联系紧密的因素如社会支持、同伴关系等都是留守儿童孤独感的较强预测指标,〔3〕〔4〕并为解决留守儿童问题提出了相应的社会支持系统干预模型,〔5〕为健全支持系统提供了可行方案。不过,在对留守儿童孤独感等问题进行归因时也往往容易归结为留守状态,或因留守状态而引起的支持系统的缺失,却忽视了儿童心理发展过程中的保护性因素的影响。以成人及大学生为样本的相关研究表明,应对方式等对孤独感的形成与发展起着非常重要的作用,〔6〕探索和研究留守儿童内外部保护性因素将为提出切实可行的干预方案提供根本依据。〔7〕

基于此,本研究将探讨留守儿童孤独感与社会支持、应对方式的关系,设想应对作为一种内部心理调节机制,在社会支持状况与社交技能发展不足的情况下会对孤独感的产生起到协调作用,试图进一步了解社会支持、应对方式对留守儿童孤独感的直接和间接影响,以有助于降低留守儿童的孤独感。

二、研究方法

(一)研究对象

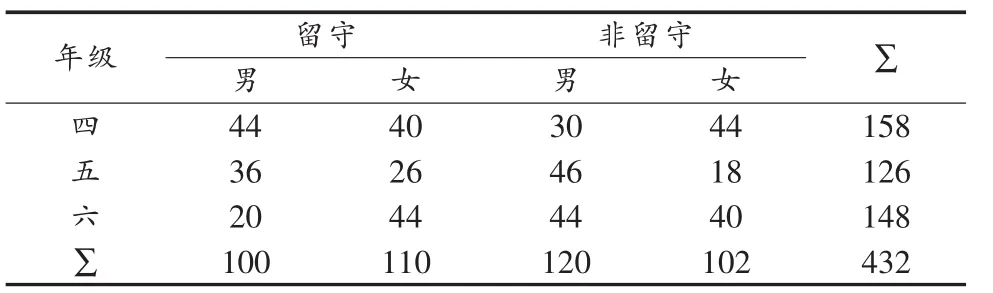

本研究采取随机整群抽样的方法,选取江苏某县农村4-6年级在校生为对象,发放问卷455份,收回有效问卷432份,有效回收率94.9%。年龄分布在10-13岁之间。具体分布情况见表1。

表1 被试基本情况

(二)研究工具

1.社会支持量表。选自肖水源编制的社会支持评定量表。该量表共10个项目,包括客观支持、主观支持、对支持的利用度三个维度。并根据实际情况将第4项 “同事”改为 “同学”, 第5项支持源 “夫妻 (恋人)”、 “儿女” 分为改为 “爷爷奶奶”、 “外公外婆”, 第6、7项目 “配偶” 改为 “父母”。得分越高,表示获得的支持越多。该量表具有良好的信效度指标。〔8〕本研究中各维度的内部一致性系数为0.71-0.80。

2.应对方式量表。选自张卫等编制的压力应对方式量表。该量表共80个项目,从 “从不采用”到 “经常采用”分别记1-4分,维度分为各项目均分,得分越高,表示越多采用该种策略,该量表包含积极应对和消极应对两个分量表,具有良好的信效度指标。〔9〕本研究中,总量表的内部一致性系数为0.84。

3.儿童孤独量表。选自Asher等编制的儿童孤独量表(CLS)。该量表共24个项目,其中包括16个孤独条目 (10条指向孤独,6条指向非孤独)和8个插入条目 (不计分)。从“始终如此”到 “一点都没有”进行5级评分,其中指向非孤独的条目在计算时采取反序计分。分数范围为16-80分,累计得分越高表示孤独感越强。该量表具有良好的信效度指标。〔10〕本研究中,16项目的内部一致性系数为0.88。

(三)施测过程与数据处理

主试由具有施测经验的大四学生担任,并熟悉本研究内容。施测前,对主试进行指导语及注意事项的培训。数据采用SPSS18.0进行录入与统计分析。

三、结果

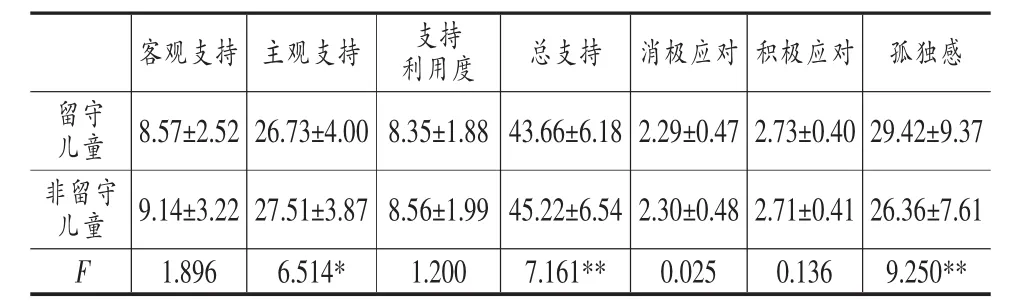

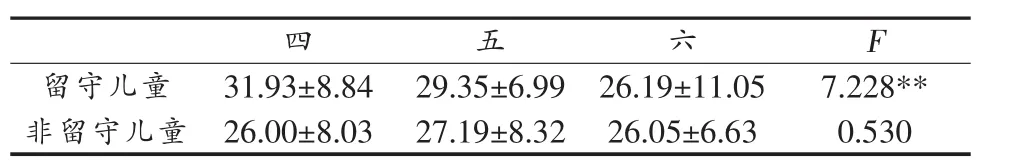

(一)留守与非留守儿童孤独感、社会支持与应对方式状况

如表2所示,留守儿童整体孤独感不高,但与非留守儿童存在显著差异,说明留守儿童整体孤独感状况比非留守儿童严重。进一步分析发现,低龄留守儿童与非留守儿童的差异尤为明显,随着年级升高,孤独感降低,六年级时与非留守儿童无异,非留守儿童无此年级差异 (表3)。在主观支持和总支持的获得上留守儿童显著低于非留守儿童,应对方式得分差异不显著。

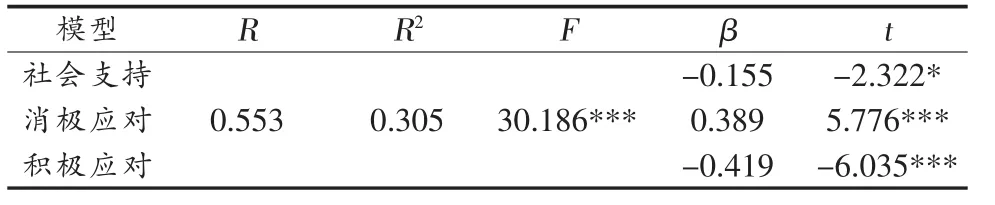

(二)留守儿童社会支持、应对方式对孤独感的预测效应

以留守儿童社会支持总分和应对方式作为预测变量,以孤独感作为因变量进行回归分析 (Enter)发现,社会支持与应对方式均对孤独感有较强的预测作用,获得的社会支持总体水平越高,孤独感越低;采用消极应对方式越多,孤独感水平越高;采用积极应对方式越多,孤独感越低(表4)。

表2 留守儿童与非留守儿童社会支持、应对方式比较(M±SD)

表3 各年级留守与非留守儿童孤独感状况 (M±SD)

表4 留守儿童社会支持、应对方式对孤独感的回归模型

(三)应对方式的调节效应

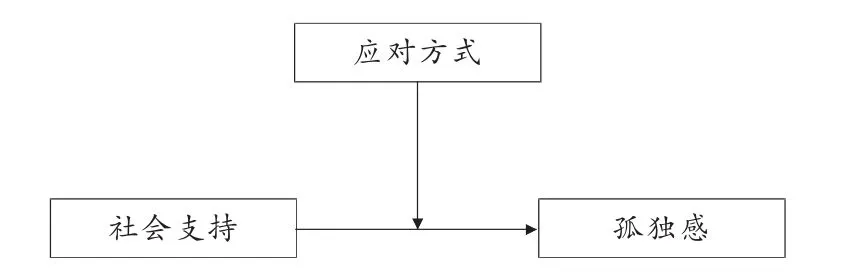

应对方式是一个重要的个体特征,它反映的是个体在遭遇问题时的处理方式,应对方式往往被看做个体与其心理健康之间的一个调节变量。〔11〕也就是说,并不是所有社会支持水平较低的儿童都会体验到同等程度的孤独感,社会支持对孤独感的影响可能会因应对方式的不同而有所不同,应对方式作为个体与其心理健康之间的一个调节变量,将改变社会支持对孤独感的影响 (图1)。

图1 应对方式对社会支持与孤独感的调节效应图示

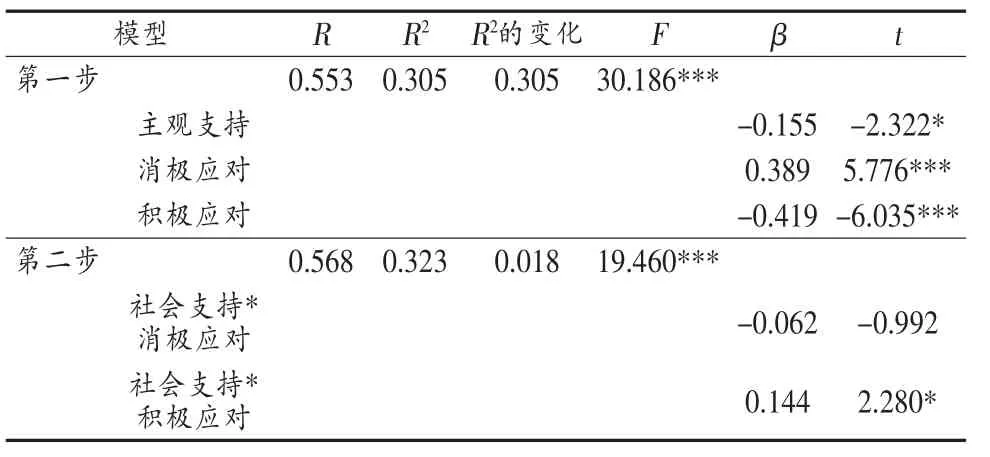

为了检验调节效应是否存在,将留守儿童社会支持与应对方式中心化,并计算出调节项社会支持×应对方式,采用层次回归分析对应对方式在社会支持和孤独感之间可能存在的调节效应进行检验 (表5)。第一步,将自变量 (社会支持)和调节变量 (应对方式)纳入回归方程。第二步,将自变量和调节变量构成的调节项 (社会支持×应对方式)纳入回归方程。如果调节项对孤独感具有显著的预测作用,则认为应对方式的调节作用显著。

结果发现消极应对无调节作用,积极应对能在社会支持与孤独感之间起到调节效应,采取积极应对方式会弱化留守儿童孤独感。

表5 留守儿童应对方式的调节效应检验

(四)应对方式的中介效应

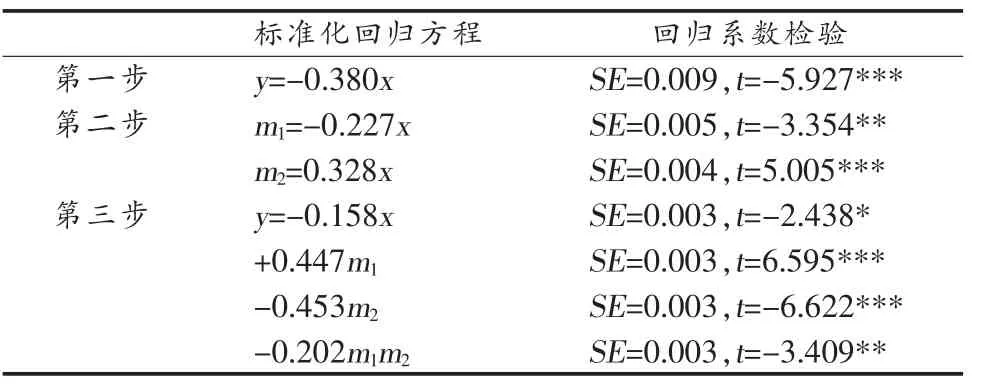

通常认为,应对方式不仅具有调节效应,而且具有中介效应。为检验应对方式对留守儿童中介效应是否存在,以社会支持作为自变量,孤独感为因变量进行回归分析,发现回归系数显著,可以继续进行中介效应的探讨。〔12〕

以消极应对和积极应对作为因变量进行回归分析,结果发现,社会支持对两种应对方式均有显著预测效应,也即说明,社会支持通过消极应对、积极应对方式影响留守儿童孤独感。

进行中介效应检验,考察社会支持 (x)通过消极应对(m1)、 积极应对 (m2) 对孤独感 (y) 的中介效应 (表6)。社会支持通过消极应对对孤独感的中介效应为0.227×0.447/0.380=26.70%,通过积极应对对孤独感的中介效应为0.328×0.453/0.380=39.10%。

表6 留守儿童应对方式的中介效应依次检验

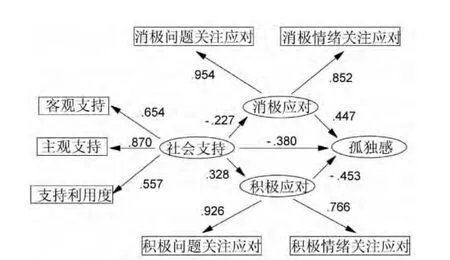

为清晰应对方式在社会支持与留守儿童孤独感关系中的中介效应,可用图2表示其关系模型:

四、分析与讨论

(一)留守儿童孤独感高于非留守儿童,社会支持低于

非留守儿童

图2 应对方式的中介效应路径图 (p值均小于0.01)

留守儿童,尤其是低龄留守儿童孤独感显著高于非留守儿童,说明留守状态对儿童孤独感的影响是存在的,这也提示人们应更多关注留守儿童内在情绪健康。随着年级的升高,留守儿童孤独感有下降的趋势,到六年级时与非留守儿童持平,这可能与儿童同伴友谊的发展特点及家长、老师对小升初的关注度较高有关,也说明留守对低龄儿童的影响更大。尽管留守儿童孤独感随着年龄增长降低,但并不说明早期的消极影响也随之消失,也可能意味着亲子关系的疏远以及早期孤独感引发的其他情绪与行为问题。因此,家庭、学校、社会应给予留守儿童尤其是低龄留守儿童更多的关注。不过,在本研究中发现,留守儿童整体孤独感不高,这可能与留守儿童生活环境及近年来对留守儿童的关注有关。2013年5月全国妇联课题组报告指出,我国农村留守儿童在广东、江苏等东部发达省份比例也很高,〔13〕因为在农村地区留守儿童的相对集中,相似的生活背景能让他们产生共鸣,父母外出造成的影响没有因为明显对比而扩大化。另外,由于样本取自东部发达省份,对儿童全面教育的重视也可能有利于儿童心理健康。

本研究支持了以往研究认为留守状态与所获社会支持状况的结论,〔14〕即留守儿童社会支持总体上比非留守儿童低,尤其是主观支持低。不过,留守儿童在客观支持的获得和对支持的利用度上并不成为问题,这可能与父母不在身边,父母渴望能给孩子弥补并作出的一些努力有关,而儿童方面也会由于父母不在身边更主动的去解决个人问题,增强独立性和对父母的理解。〔15〕

(二)社会支持对农村留守儿童孤独感的预测作用

社会支持对留守儿童的孤独感有显著预测力,社会支持越高,孤独感越低,这说明社会支持是影响留守儿童孤独感的重要因素。家庭是儿童社会化的首要场所,父母是儿童早期社会支持的主要来源,儿童情绪情感与社会关系的发展都与家庭直接相关,而留守儿童在幼小的年龄就与父母分离,本该在与父母的亲子互动中完成的情感性依恋关系的发展尚未完善,导致其幼小的心灵体验到孤独。因此,外出父母除了安顿好留守儿童的生活起居后,更重要的是增强情感联结,加强亲子沟通,并做好留守儿童的心理安抚工作,积极促进儿童与抚养家庭的互动以及同辈群体的交往等,以使留守儿童能获得更多心理支持。

(三)应对方式对留守儿童孤独感的直接和间接效应

应对方式对留守儿童孤独感的影响是多重的,采用积极应对方式越多,孤独感越低;采用消极应对方式越多,孤独感越高。积极应对策略的使用还可以缓冲社会支持不足带来的孤独体验;并且社会支持会通过对应对方式的影响进而影响留守儿童孤独感。总之,应对策略是个体健康成长的重要资源,努力增强个体应对能力是非常重要的。加强培养儿童积极应对的能力,尽量减少消极应对方式的使用是减少儿童孤独感心理的根本途径。因此,对于农村留守儿童不能单独地将他们看作问题儿童,因为这会给留守儿童贴上负面标签,带来不良心理影响。儿童应对技能的培养应成为教育的一项重任,并提供给留守儿童更多心理的、情感上的支持。

〔*本文系南京工程学院科研基金项目 “农村留守儿童社会支持、应对方式与孤独感的相关研究” (编号:QKJB201320)研究成果之一。〕

注释:

〔1〕熊亚.我国农村留守儿童存在的问题及对策研究 〔J〕.当代教育论坛,2006(10):11-13.

〔2〕 P.Qualter, S.L.Brown, P.Munn, et al.Childhood Loneliness as a Predictor of Adolescent Depressive Symptoms: an 8-year Longitudinal Study 〔J〕 .European Child and Adolescent Psychiatry, 2010(19): 493-501.

〔3〕孙晓军,周宗奎,汪颖,等.农村留守儿童的同伴关系和孤独感研究 〔J〕.心理科学,2010,33 (2):337-340.

〔4〕张连云.农村留守儿童社会支持与孤独感的关系 〔J〕.中国特殊教育,2011(5):80-84.

〔5〕雷鹏,陈旭,关幼萌.留守儿童社会支持系统干预模型的建构 〔J〕.教育导刊,2010,12 (上):30-33.

〔6〕余苗梓,李董平,王才康,等.大学生孤独感与自我隐瞒、自我表露、应对方式和社会支持的关系 〔J〕.中国心理卫生杂志, 2007, 21 (11): 747-750, 794.

〔7〕罗静,王薇,高文斌.中国留守儿童研究述评 〔J〕.心理科学进展,2009,17(5):990-995.

〔8〕肖水源.社会支持评定量表 〔J〕.中国心理卫生杂志,1999(增刊):127-131.

〔9〕张卫,岳颂华,甄霜菊.青少年压力应对方式的维度与结构 〔J〕 .心理科学, 2009, 32 (5): 1207-1210.

〔10〕 S.R.Asher, S.Hymel, P.D.Renshaw.儿童孤独量表 (Children's Loneliness Scale) 〔J〕.中国心理卫生杂志,1999(增刊):303-305.

〔11〕 A.T.Clarke.Coping with Interpersonal Stress and Psychosocial Health among Children and Adolescents: A Meta-Analysis 〔J〕 .Journal of Youth and Adolescence, 2006, 35 (1): 11-24.

〔12〕温忠麟.中介效应检验程序及其应用 〔J〕.心理学报,2004, 36 (5): 614-620.

〔13〕中华妇女联合会.我国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告 〔EB/OL〕.http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201305/10/t20130510_24368366.shtml.

〔14〕高文斌,王毅,王文忠,等.农村留守学生的社会支持和校园人际关系 〔J〕.中国心理卫生杂志,2007,21(11):791-794.

〔15〕叶敬忠,王伊欢,张克云,等.父母外出务工对留守儿童情感生活的影响 〔J〕.农业经济问题 (月刊),2006, (4):19-24.