拍假与假拍

王纪仪

今天说说拍卖公司的猫腻儿。

先简单介绍一下拍卖公司。1993年5月18日,中国嘉德文化珍品拍卖有限公司成立,这是迄今为止国家工商局批准的唯一带“中国”字头的拍卖有限公司。中国嘉德几乎把所有的国家文物鉴定委员会委员都聘为了艺术顾问和鉴定顾问。为了向世界先进的拍卖公司学习,嘉德的高级管理人员和拍卖师曾到香港观摩佳士得和苏富比的拍卖会。同年11月,公司改名为中国嘉德国际拍卖有限公司。

1994年国家文物局正式颁布对中国文物艺术品拍卖实行“直管专营”政策,即由国家文物行政管理部门认定从事中国文物艺术品拍卖的公司的资格,除此之外的任何公司、单位和市场均不得擅自从事中国文物艺术品的拍卖活动。并首批在全国认定6家公司从事中国文物艺术品的拍卖资格,其中北京有4家,即北京翰海艺术品拍卖公司、中国嘉德国际拍卖有限公司、中商盛佳国际拍卖有限公司(即今之“中贸圣佳”)、荣宝艺术品拍卖有限责任公司。1996年全国“人大”通过了《中华人民共和国拍卖法》。

拍卖表面遵循公开、公正、公平竞争的原则,谁出的价最高,该拍品归谁。成交后,买家和卖家各拿出落锤价的10%~15%的佣金给拍卖行。比如说这件器物落锤价是100万,拍卖行实际付给卖家的是85万,而买家要掏115万才能把东西拿走。拍卖行净落30万。当然拍卖行愿意拍出高价,拍得越高他们收取的佣金就越多。

但是,拍卖行不承担拍假货的责任,因为《拍卖法》第61条规定:“拍卖人、委托人在拍卖前声明不能保证拍卖标的的真伪或者品质的,不承担瑕疵担保责任。”这条法律被买家认为是目前文物拍卖知假拍假的保护伞,导致了拍假和假拍。

拍假

拍假分两种情况。一种是拍卖行水平有限,没看出来是假的;二是知假拍假,反正不承担什么责任。

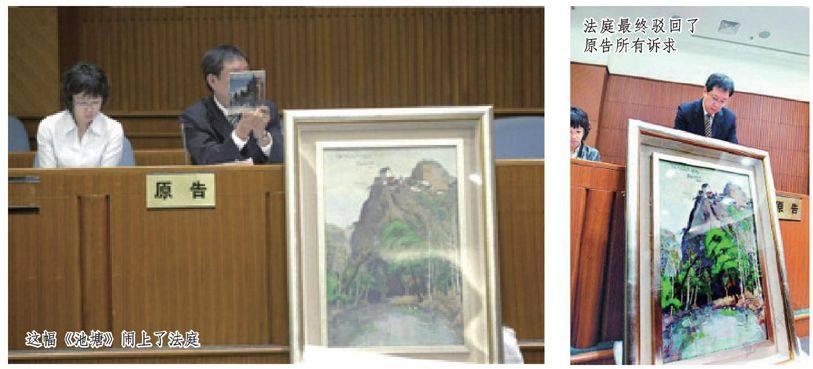

在旁听人群的一阵骚动声中,用塑料薄膜包裹着的大方框被抬进北京一中院的法庭。金茂律师事务所的王建轶律师打开包装,一幅油画展现在众人面前。“这是幅假画。”王建轶律师说,他的委托人苏敏罗以230万元的价格从北京翰海拍卖有限公司拍得这幅画,而此画当时被介绍为吴冠中的作品。

这幅画是山水画,画中崇山峻岭,林木繁茂,池塘澄明,画名《池塘》。从装裱来看,收藏者对此画极为珍视,在一个小框外边又装裱了第二层。在第二层的玻璃上,有“此画非我所作,系伪作。吴冠中,2008年7月1日”一行文字。王建轶介绍说,这些字是吴冠中亲笔所写。吴冠中写这句话时,他们专门拍了照,并把照片刻进光盘,作为证据交给了一中院。

《池塘》的买受者苏敏罗介绍说,2005年11月10日,她在北京翰海拍卖有限公司的网站上看到将举办“2005秋季油画雕塑拍卖会”,“重点拍品介绍”中明确告知:“本场第二件是吴冠中油画作品《池塘》,画于1972年,10年后,他又将此画修改一下,并在画上题写‘抽暇改老画,好似故地重游。1982年’。画面以他下放的农村为题材,崇山峻岭,迎面而立,不乏中国北宋山水画的雄浑厚重。”苏敏罗说,翰海公司为了证明《池塘》是吴冠中之作,同时提供了由安徽美术出版社1984年3月出版的明信片。《池塘》就在明信片中。于是,苏敏罗经过多轮竞价,以230万元拍得《池塘》,并支付给翰海公司佣金23万元。“直到2008年5月11日,南方周末记者到吴冠中家中采访时提及《池塘》,吴冠中明确告知这幅作品是假画”。苏敏罗说,她这才知道自己受骗了。于是,她委托律师去安徽工商局查询“安徽美术出版社”的工商信息,发现该出版社成立日期是1986年9月25日,这说明翰海公司提供的明信片也是假的。

但在法庭上,面对这幅已被画家本人证实的假画,收藏者、拍卖机构、卖画人三方各执己见。卖画人萧富元的代理人说,书画鉴定的主观性很强,画家本人鉴定存在弊端,不符合司法规定,画家不能既当运动员又当裁判。而且,买受人只应该起诉拍卖方,不能起诉委托人,只有拍卖方受到损失后,才能由拍卖方起诉委托人。

关于这幅画的来历,更像是悬疑电影,扑朔迷离——“我这幅画也是从别人手里买来的,我也是受害者。”此前,卖画人萧富元在接受记者采访时称,他花了120万元,从苏州一家画廊老板张帆那里买下了《池塘》。在核查这幅画的真假时,张帆还拿来了安徽人民美术出版社1984年出版的著录,著录上显示这幅画为吴冠中所作。但是,自己没有核查著录的真假。而苏州画廊老板张帆则称,《池塘》是一名新加坡商人卖给萧富元的,他只是中间介绍人。现在这个“新加坡人”已经杳无音信,“我们找到现在也没有找到,估计这个人是用假身份来行骗的。”

遗憾的是法院根据《拍卖法》免责条款驳回了原告所有诉求。

有人说,拍卖行不是有艺术顾问鉴定专家吗?为什么还拍假货?这个问题也有不同情况。首先,就目前而言,对文物、古玩的鉴定还没有一套科学的方法。在我国古玩界基本上是凭鉴定人员的眼力。有人管这叫“眼学”。完全用目测,这里面难免有误差。即使是专家打眼也是司空见惯的事。

其次,即使某专家水平极高,很少打眼。但是,他既然是专家,就不是什么都懂,所谓隔行如隔山。我们文博界有位前辈,号称行行懂,结果闹了不少笑话。他捐献给博物馆的所谓文物,博物馆都不敢要。老先生要来送藏品那天,馆长都借口躲出去。

以上两种是水平问题,第三种就是态度问题了,说到底还是个经济利益问题。众所周知,现在的古玩赝品率非常高。高到什么程度?一家小型拍卖公司搞了一场近现代书画专场拍卖,经理请我给把关。我一张一张地看,经理说:“您说哪张不对,我立马摘下。”我发现不对的了,心想:“先别着急,往下看看再说。”结果一圈看下来,我真为我的英明决定感到自豪。300多张所谓名人字画,没有几张是真的,这几张真的还都不是什么名人的。最后我说:“还行!”我要是说真话,他这场拍卖会就别拍了。

我没有拿老板的钱,只是顾及了老板的面子,没说真话。大多数人拿了人家的钱就更不说真话了。有位鉴定专家受聘于某拍卖公司,老先生非常尽心。人家拿十件瓷器给他鉴定,他给人家剔出8件来,100件剔出90件来。等鉴定完了,拍卖行付了鉴定费,客客气气地送走了老先生。从此以后这家拍卖行再没找过这位老先生。

这家拍卖行后面再请的专家,就睁只眼闭只眼了。这样的专家才能被长期聘用。

我讲个真实的例子,具体的姓名就不讲了。我们主要是说这个事,对事不对人。

话说某著名画家被某拍卖公司聘为首席鉴定师。这位鉴定大师当年就90岁高龄了,在上个世纪三四十年代与张大千过从甚密,现在已经去世了,我们就不点名了。

该拍卖行拍了一件经他鉴定过的张大千的画,最终以550万元成交。买家携这张画作找了一些名家看,都说是假的。这位买家又找到了这位鉴定大师。这位鉴定大师看了后,说:“假的嘛!”他自己曾鉴定为真的事早给忘掉了,毕竟年纪大了。他老伴儿比他年轻十几岁,记性还不差,直捅老头子:“你再仔细看看,这是前些时候你说真的那张。”鉴定大师一听,好像雷击了一样,忙说:“我再看看。”又上下看了一回说:“对头。这就是张大千的东西。”

最近有些媒体爆料说:“有一部分收藏家和鉴定家,专门收藏赝品,但凭借自己已有的权威地位将其鉴定为‘真货’。一些拍卖公司也按图索骥,根据这些权威专家编写的教科书照本宣科地当作真品拍卖,以牟取暴利。”

这个事情以前就有,但不这么猖狂。具体的做法是,比如某出版社要出版一本瓷器的画册,该专家就把自己的假货拍成照片给出版社。实事求是地讲,出版社的编辑没有辨别真品和赝品的能力。所以早就有高人指出:这类出版物1990年以后的不可信。我加一句:2000年以后出的您别买。一本图录没多少钱,您照着上面的照片去买实物,非栽大跟头不可!

2005年北京出版社出版《鉴宝》的套书共六本。出版社的杨良志先生请我做特约编辑。现在回想起来,当时编辑让我把的是文字关,只纠正了一些常识性的错误,没有对照片进行鉴定。这六本书,我建议大家也别买。

假拍

假拍是拍卖行业的主要问题。假拍也有不同的目的,最可以原谅的是为了虚报业绩,证明实力。最不能容忍的是与利益集团勾结,欺骗买家,自己获利。这种情况大致是这样子的——

某公司为了包装一个新人艺术家,找到某个拍卖公司。我们知道拍卖公司赚钱主要是佣金,成交后,买家和卖家各付10%给拍卖公司。听说现在佣金又涨了,有的是20%,甚至30%。这家公司同意担负买家和卖家两份佣金。拍卖上叫价的都是自己人,支付给拍卖公司佣金,画作自己拿回去。

当然也有拍卖行自己炒作某件作品的。2004年,某拍卖公司上拍一块绘有斯大林像的瓷盘,是古玩城某位老板从山西800元收购的,摆在店里标价8000元,被某拍卖行的人员买去,拍了25万。

注意,从800元到25万是拍卖行宣传、运作出来的,和我们通常意义上的“捡漏儿”不一样。捡漏是说这个东西值25万。炒作是这个东西本来不值这个价钱,人为地把它炒到了这个价位。

拍假与假拍都是拍卖公司无意或有意抬高藏品价格谋取利益的商业手段,扰乱了艺术品市场,因此大家切记不要唯“上拍”马首是瞻。

(编辑·王文娜)