心身病房患者佩戴腕带依从性的调查及影响因素分析

余建英,罗珊霞,黄亚林,王 旭,左 艳,卓 瑜

四川大学华西医院 心理卫生中心(成都 610041)

WHO曾建议至少采取两种识别方法核实患者身份,而美国病人安全委员会也强烈建议应核查患者姓名和住院号等。患者标识是整个医疗活动的基本核对部分,而腕带是患者标识的一种。进行各项治疗、护理操作、留取标本时应常规核对腕带标识,并在患者转科、手术、输血等关键流程中将腕带标识作为识别患者的首要措施[1]。随着《精神卫生法》的颁布,人们的法律意识逐渐提高,精神科医疗护理工作进而成为更加敏感的话题。2010年起我院引进个人数字助理(personal digital assistant,PDA)扫描腕带二维码来识别患者身份,腕带与临床工作的联系日趋紧密[2]。在既不侵害精神病人合法权益又要正常开展医疗护理工作的双重背景下,精神科身份识别和查对制度需进一步完善,以免引发医疗纠纷。部分精神疾病患者无自知力或存在兴奋躁动、缄默不语和幻觉妄想等精神症状,不配合治疗,无法有效沟通[3]。而腕带有利于医护人员快速准确地识别病人的身份信息[4]。本研究通过探讨心身障碍病房患者腕带佩戴依从性及其影响因素,有针对性地进行护理干预,以提高心身障碍病房患者腕带佩戴依从性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

以华西医院心理卫生中心心身病房入院5~7d的患者为对象发放问卷,共调查90人。其中年龄22~62岁,平均年龄42岁;男性36人,女性54人;大学及以上22人,中学51人,小学15人,文盲2人。入选标准:1)病情基本稳定;2)年龄18~65岁;3)对研究内容知晓,自愿参与并签署知情同意书。排除标准:1)伴有精神发育迟滞、脑器质性精神障碍、严重的躯体疾病及精神活性物质所致精神障碍;2)病情欠稳定。

1.2 调查方法

根据患者平时反映最多的原因设计问卷,内容为患者对佩戴腕带的态度及不愿意佩戴腕带的主要原因共11项,另设1项其他原因栏,由患者自由填写。问卷由2名主管护师进行编制,编制完成后由2名副高以上职称的护理专家最终修订完成。填写前向患者介绍调查表的内容和本次调查的目的及填写方法,由患者独立填写,文盲及视力障碍者由调查人员询问后代为填写。当场发放、完成并及时回收问卷,共发放调查问卷90份,回收有效问卷90份,有效回收率为100%。

1.3 数据处理

数据由专人录入,并采用SPSS 13.0统计软件进行数据分析与处理,相关数据资料以百分比表示。

2 结果

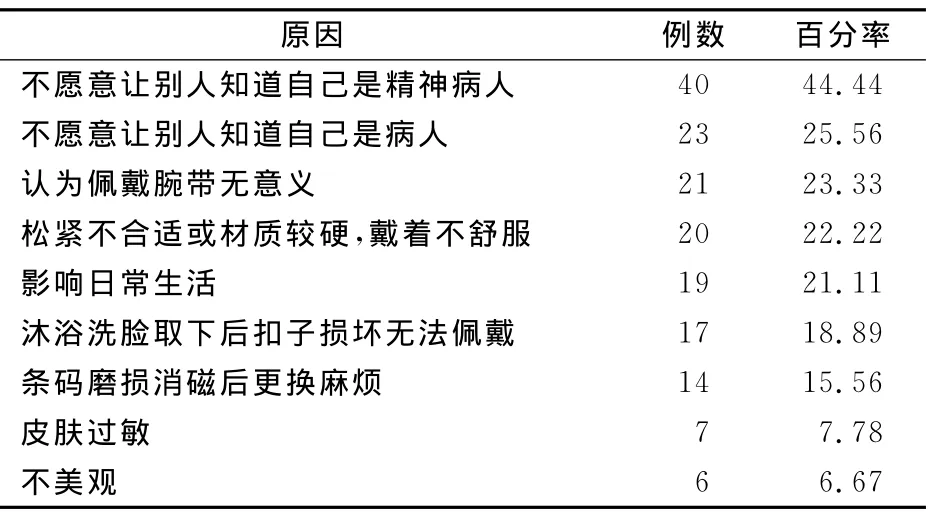

15人(16.7%)愿意佩戴腕带,75人(83.3%)不愿意佩戴腕带;实际有78人(87.0%)按要求佩戴腕带,12人(13.0%)未按要求佩戴腕带。其主要原因为“不愿意让别人知道自己是病人”、“不愿意让别人知道自己是精神病人”、“觉得不美观”、“认为佩戴腕带无意义”以及“皮肤过敏”等(表1)。

表1 不愿意佩戴腕带原因比较[n(%)]

3 讨论

3.1 患者对佩戴腕带的态度分析

精神科工作风险高,因而护理安全是关键[5-6]。为进一步准确辨认患者身份,医务人员在执行各项诊疗护理处置前,应至少采用2种以上的方法识别患者。而使用患者标识腕带,可有效防止错误识别,确保标识对象的唯一性及正确性[7]。本次调查表明大部分患者在医务人员的要求和解释佩戴腕带的目的及意义后都同意佩戴腕带,但只有16.7%的患者主动认识到腕带的重要性,非常愿意配合,而超过80%的患者觉得佩戴可有可无,迫于医务人员的劝说勉强同意佩戴,但却私下将腕带丢弃一旁,直到医务人员查对时才又找来佩戴。少部分患者呈现抵触情绪,坚决不佩戴,其依从性最差。

3.2 不愿意佩戴腕带的主要原因分析

3.2.1 思想认识不足 一方面,可能因为医护人员进行健康教育时知识针对性不强,介绍内容过于单一,只告诉患者要佩戴,而不解释原因,或者理由过于单向,未能与患者进行充分有效的信息交流及沟通,使患者无法真正理解佩戴的原因和作用,因而其内在动因不够,无法真正做到有效配合。另一方面,腕带是近年出现的新生事物,对它的认识和接受有一个过程,很多患者仍习惯性认为医护人员仅靠喊自己的名字进行查对已经足够,佩戴腕带多此一举。

3.2.2 患者对自身病人角色的排斥 目前多数社会群众不能正确认识精神疾病,精神病患者遭受歧视,使得患者有病耻感,不愿意让别人知道自己是精神科病人。而腕带作为患者私人信息的载体,可能会泄露患者隐私,因此部分患者对腕带有抵触情绪,导致腕带佩戴依从性差。

3.2.3 腕带佩戴不舒适 腕带多为塑胶材质,材质较硬,再加上可能由于松紧不合适而影响佩戴的舒适度。腕带是一次性的,无法随时取脱,这在一定程度上影响了患者的日常生活,如沐浴或洗脸时取下后扣子损坏而无法佩戴。此外,腕带上的条码磨损消磁后更换麻烦,有些患者甚至出现皮肤过敏。

3.3 对策

3.3.1 提高思想认识 传统方法主要依据床头卡、直呼病人姓名或自行查看手腕带核对,若床头卡被恶意或无意调换或由于护士疏忽,就可能出现因错误识别而导致差错事故的发生。因此,应对护士进行安全意识、法律意识的培训,使其真正认识到腕带的作用,以便更好地对病人进行腕带的健康知识宣教[8]。通过有效查对病人腕带上的信息,更好地实行双人查对,保证病人的安全,是医院管理现代化、正规化的发展方向[9]。因此,应根据疾病及患者心理特点,找出问题的源头并疏通,比如介绍腕带在防范医疗事故,维护患者安全利益中的作用,同时解答患者的疑惑,从而提高患者的腕带佩戴依从性[10]。

3.3.2 开展人性化护理 指导患者购买1个运动护腕,平时不接受治疗时用护腕套遮住腕带。这样一方面可通过护腕的固定使腕带对手臂的活动不再造成牵绊,进而提高患者舒适度。另一方面又可以保护患者隐私,消除其顾虑,减少其耻辱心理。佩戴过敏或感觉不舒服者,可将护腕置于腕带下,避免与皮肤直接接触。对个别自尊心强不愿佩戴腕带的患者可佩戴在脚踝上[11],但不建议穿戴在衣服上,以免因反复穿脱而丢失。此外,还可给不同患者佩戴相应尺寸的改良腕带,从而使其对佩戴者心理影响更小,以体现护理工作的人性化[12]。

综上所述,患者身份的准确辨认是保证医疗护理安全的前提[13],护理安全必须做好细节管理,才能确保环节质量,提高终末质量。在临床护理工作中应该正确合理使用腕带,加强健康教育,提高患者依从性,从而最大限度保障患者生命安全[14]。

[1]高淑平,刘立军,王俊,等.腕带标识在神经外科护理中的应用[J].中国临床神经外科杂志,2010,15(5):311-312.

[2]曲双双,王步军.PDA和腕带身份识别在临床护理工作中的应用[J].生物医学工程学进展,2013,34(1):44-45.

[3]玄吉龙,张成镐.躯体化障碍60例临床特征分析[J].延边大学医学学报,2009,32(1):39-40.

[4]环晓峰,吴玲玉,侯雪琴,等.护理标识系统在安全管理中的应用与效果[J].护理管理杂志,2010,10(10):749-750.

[5]袁杰.身份腕带在精神科安全护理中的作用[J].中国实用医药,2010,33(5):264-265.

[6]陆沈艳.精神科常见意外事件的原因及护理安全管理[J].内科,2010,5(2):216-218.

[7]方淑玲.心血管内科病人佩戴腕带依从性的调查与对策[J].临床护理杂志,2012,11(4):24-25.

[8]高艳.腕带标识在儿科病房应用中存在的问题及对策[J].全科护理,2013,11(5):1284-1285.

[9]李庆印,赫晓莉,王树英,等.身份腕带在心血管外科病人安全管理中的应用[J].护理管理杂志,2007,7(9):57-58.

[10]梁国琴,丁建青.标识腕带在呼吸科特殊病人安全管理中的应用[J].全科护理,2010,8(1):246-247.

[11]方淑玲.心血管内科病人佩戴腕带依从性的调查及对策[J].临床护理杂志,2012,11(4):24-25.

[12]和美清.身份腕带在精神科巡视制度中的应用与管理[J].基层医学论坛,2012,16(36):4832-4833.

[13]全映波.腕带识别在精神科老年病房的应用价值[J].中国民康医学,2013,15(20):89-89.

[14]徐燕,蒋培,凌桂萍.老年患者身份腕带的临床应用与体会[J].实用临床医药杂志,2009,5(8):70-71.