迁移因素与上海外来初中生自尊、抑郁的关系*

茆正洪 赵蕴含 赵旭东

一般认为,移民会经历原有人际系统的丧失,面对移民适应的处境,以及移入地政策或制度性的不利处境[1]。国外不少研究发现,迁移对移民儿童青少年有很多不利的影响。国内众多的调查亦表明,外来儿童的卫生保健水平、教育水平、娱乐消费水平、心理健康水平都明显低于所在城市的同龄人[2]。

海外研究显示迁移的时间、移入地语言的掌握程度、社会歧压、文化适应的策略等因素与移民的健康结果以及适应状况有密切关系[3~5]。其中Berry文化融入策略理论较为引人注目[6,7]。Berry将倾向于向移入地主流文化靠拢的一种文化融入方式定义为同化(assimilation)策略;继续保有移入地文化,而尽量避免受移入地文化影响的一种应对方式称之为分离(separation)策略;整合(integration)策略指综合移入地和移民地文化,并在此基础上形成关于移民的新的文化身份认同的一种模式;疏离(marginalisation)则是既放弃原来移入地文化,同时也拒绝移民地文化的一种模式。不同的融入策略或地域身份认同认为会导致不同的适应水平。如 Birman D 等[8]与 Shamai S 等[9]的研究显示,采用整合策略的人,文化适应状况最好,采用疏离策略的人,文化适应状况最差,同化策略能产生较好的社会文化适应状况,而分离策略则带来较好的心理适应状况。

国内既往对外来儿童心理健康的研究多聚焦于家庭环境、学校因素、社会支持等角度[10,11],关于迁移事件本身、融入策略的实证研究相对较少。因此,本研究拟从与迁移密切相关的因素,如移入时间、当地语言的掌握、回原籍升学高考的现行政策,以及地域认同态度等展开对外来学生的研究。一方面在我国本土文化下对海外相关的迁移适应理论予以验证,另一方面也为更好了解迁移事件对外来青少年心理健康水平的影响,进而促进其心理健康并实施积极的干预提供理论依据及思路。

1 对象与方法

1.1 对象 选取上海外来人口较集中的浦东近郊地区一所公立中学,对预备班到初二共3个年级组采取整群抽样的方法,发放问卷728份,回收问卷674份,共612份有效样本进入统计。其中外来学生484名,占79.1%;男生 266名,占 55.0%;被试年龄 12~17岁,平均(13.91 ±1.29)岁。1.2 研究工具

1.2.1 自编调查问卷 包含一般社会人口学资料、迁移信息、相关政策因素及融入态度的调查。迁移信息包括移入时间、本地语言的掌握程度及重视程度、上海生活的自豪、歧视感受。政策因素包含对回原籍升学政策知晓度、态度及造成影响的评定。融入态度的调查包含两个方面,首先对外来学生进行迁入地及老家生活的喜爱与拒绝的调查,然后根据结果的组合,构建出4种地域融入态度,即喜欢上海也喜欢老家的双纳悦状态;只喜欢上海生活或只喜欢老家的单纳悦状态;以及对老家和上海都拒绝的态度。

1.2.2 自尊量表(SES)Rosenberg 1965年编制,用以评定青少年关于自我价值和自我接纳的总体感受[12]。该量表由10个条目组成,4级评分,从“非常符合”到“很不符合”。分值越高,表示自尊水平越高。本研究中 Cronbach’s α 系数为 0.79。

1.2.3 流调中心用抑郁量表(Center for Epidemiological Survey,Depression Scale,CES-D)Radloff编制于 1977年,共有20道题目,本研究采用的是儿童版本。根据既往研究,该问卷有较好的信效度[13]。本研究中全量表 Cronbach’s α 系数为0.93。

1.3 施测方法 由研究者担任主试,班级老师协助,利用心理健康的一节课时间,以班级集中方式进行团体施测。答题前给予统一指导语,向被试说明施测的目的和回答问题的方式。要求被试根据自己的实际情况填写。正式施测前,已取得学生签写的知情同意书,不想参加的同学可以退出,中途退出亦可。

1.4 统计分析 采用SPSS10.0进行数据输入与管理。主要采用的统计方法包括:描述性分析、卡方检验、t检验、相关分析和一般线性回归分析。

2 结果

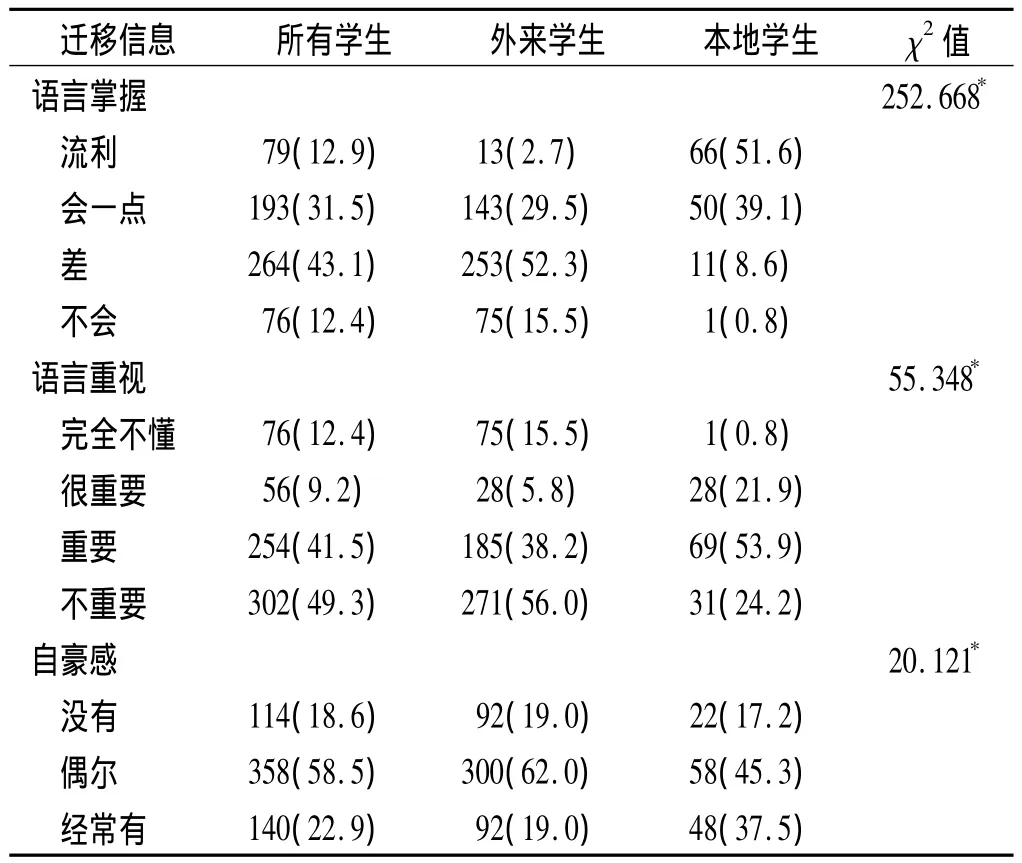

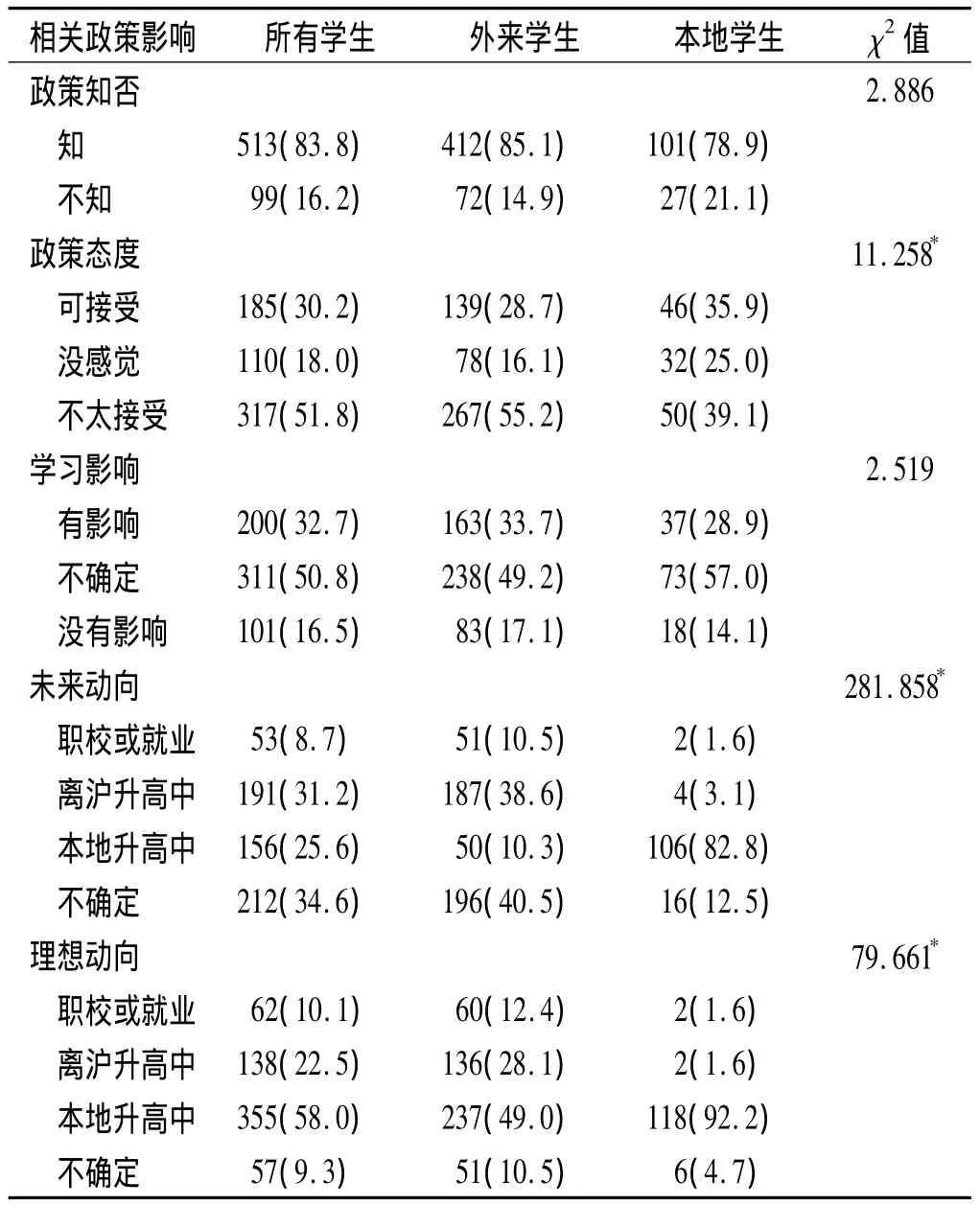

2.1 迁移信息的调查结果 外来学生来沪时间基本呈正态分布,其中3年以内占 25.8%,4~5年占20.9%,6 ~9 年占 25.2%,10 年及以上者占 28.1%;经常感受到歧视的比例为3.7%,偶尔感受到的比例为47.9%,48.3%的学生选择没有感受到歧视;对上海和老家都表示喜欢的比例最多为55.0%,仅喜欢老家的为27.7%,仅喜欢上海的比例为12.6%,两地都不喜欢的比例仅为4.8%;选择更喜欢老家者(55.2%)要多于选择更喜欢上海者(44.8%)。另外本地语言的掌握、重视程度,以及上海生活的自豪感方面外来学生与本地学生存在显著性差异(P<0.01)。见表1。2.2 相关政策影响的比较 根据上海现行的政策,九年义务教育之后,未落户上海的外来学生不能在上海参加中考、高考,要回原籍参加升学考试。我们特针对此设计了几个问题,并对外来学生和本地学生进行比较,见表2。

表1 迁移相关因素的比较结果[n(%)]

表2 相关政策因素影响的比较[n(%)]

2.3 迁移因素与外来学生的自尊、抑郁的分析

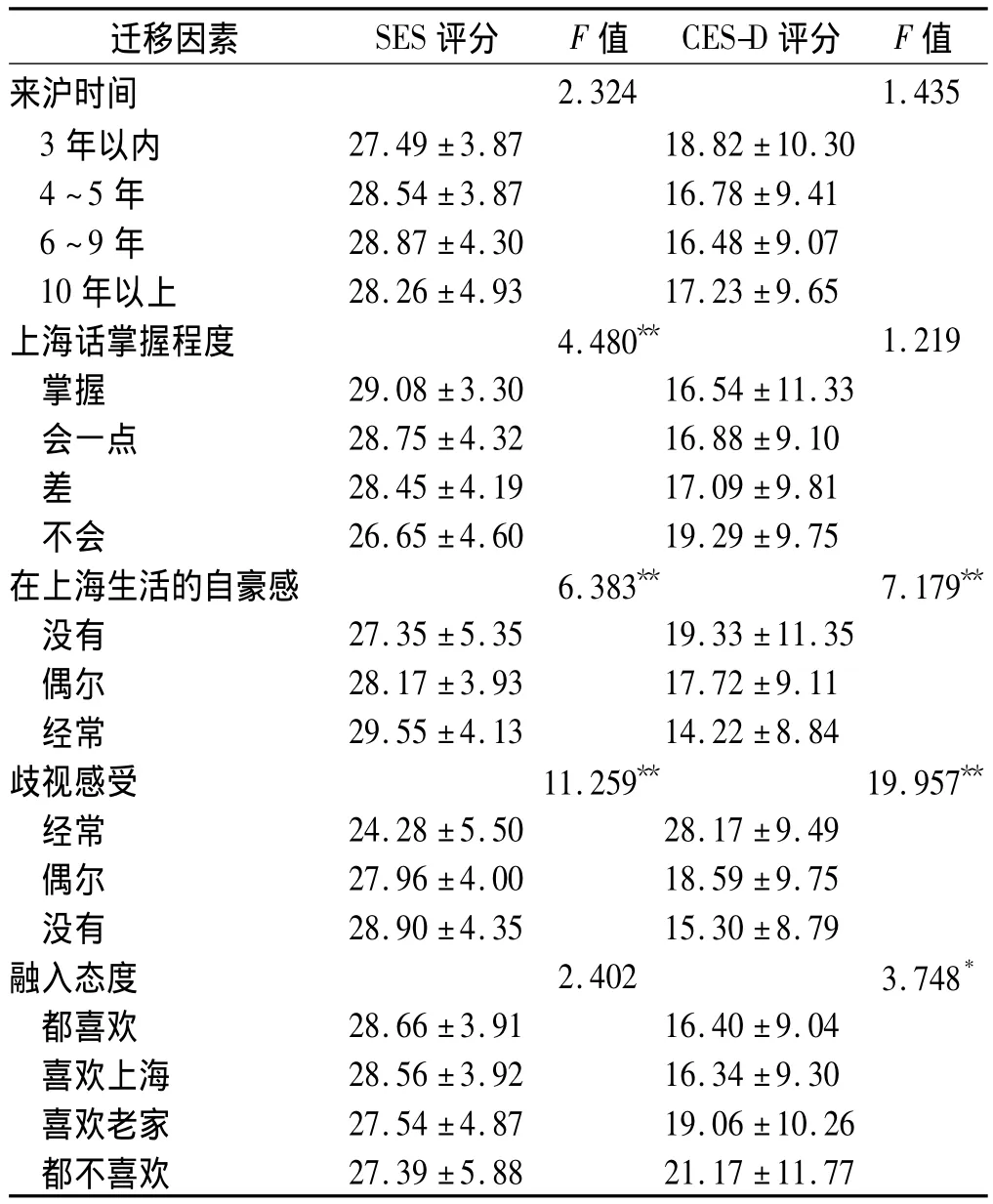

2.3.1 ANOVA分析 以迁移相关因素分组进行外来学生自尊、抑郁水平的均数比较,见表3。(1)来沪时间为3年以内的学生SES评分最低,而CES-D评分最高。来沪时间为6~9年的同学SES评分最高,CES-D评分最低。经ANOVA检验,组间SES、CES-D评分差异虽没有统计学意义(P>0.05),但经LSD法两两比较,来沪尚不超过3年与已来6~9年的学生之间,SES评分具有显著性差异(P=0.011)。(2)随着上海话掌握程度的由高到低,外来学生的SES评分也由高到低,CES-D评分则依次由低至高。经ANOVA检验,不同组间SES评分有显著性差异(P<0.01)。(3)经常有自豪感受的外来学生SES评分最高,CES-D评分最低;选择没有自豪感的外来学生其SES评分最低,而CES-D评分最高。(4)没有感受到歧视的同学,其SES评分最高,CES-D评分也最低;而经常感受到歧视的同学,其SES评分最低,CES-D评分显著高于选择偶尔和没有感受到歧视的同学。经ANOVA检验,不同组间SES、CES-D评分均有显著性差异(P<0.01)。(5)由融入态度可知,对上海和老家都表示喜欢的,其SES评分最高,两地都不接纳者,SES评分最低。喜欢上海者CES-D评分最低,而老家和上海都不接受的CES-D评分最高。经ANOVA检验,不同组间CES-D评分差异具有统计学意义(P<0.05)。进一步予两两比较发现,两地都喜欢与只喜欢老家组间,SES评分也有显著性差异(P=0.015)。

表3 外来学生自尊、抑郁比较(x±s)

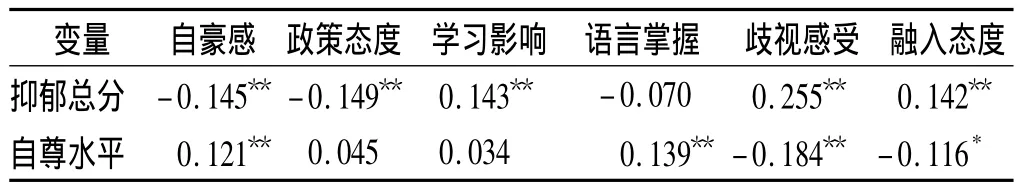

2.3.2 迁移因素与外来学生心理健康相关分析 为了进一步探明迁移因素与外来学生自尊、抑郁之间的关系,故将上述变量进行相关分析,表4列出了有阳性结果的变量。可以看出,自豪感、对转学政策的态度与抑郁水平呈负相关(P<0.01),转学政策对学习的影响、歧视感受、融入态度与抑郁水平呈正相关(P<0.01);自豪感、本地话掌握程度与自尊水平呈正相关(P<0.01),融入态度、歧视感受与自尊水平呈负相关(P <0.05,P <0.01)。

表4 迁移因素与外来学生心理健康的相关分析(r)

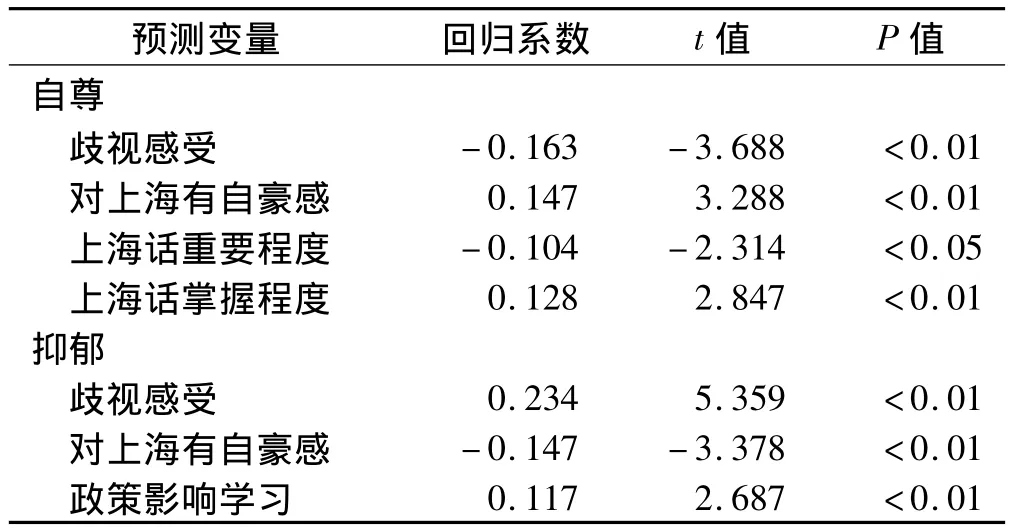

2.3.3 外来学生自尊、抑郁的回归分析 以迁移相关因素作为自变量,分别建立外来学生自尊、抑郁的一般线性回归方程。结果显示,歧视感受、对上海话有自豪感、上海话重要程度、上海话掌握程度进入自尊的回归方程;歧视感受、对上海有自豪感、政策影响学习进入抑郁的回归方程。见表5。

表5 外来学生自尊、抑郁的回归方程

3 讨论

3.1 升学政策的影响以及期望与现实的差距 国内关于城市流动儿童最早的学术研究缘起于他们教育不公平处境。根据现行的政策,九年义务教育之后,未落户上海的外来学生不能在上海参加高考,大部分外来学生面临转回原籍就读的命运。本研究显示两组学生对于该政策的知晓率没有显著性差异;对于该政策的态度,两组学生之间显示出显著性差异。在期望与现实两种状况下,本地学生对于毕业后的升学选择保有较高的一致性,其对未来的不确定的比例不足13%。而外来学生在未来升学选择方面存在较突出的期望与现实的不一致,超过40.5%的外来学生选择对未来不确定。进一步分析还显示升学政策因素与外来学生的抑郁水平显著相关。既往研究表明,符合现实经历的期望会促进移民的适应[14],低于现实的期望会显著增强生活满意度,减少提前离开的可能性[15],高于现实的期望会显著增加人的抑郁水平[16]。因此,现行的以户籍制度为基础的升学政策对于外来青少年心理健康的影响值得关注。

3.2 来沪时间 在文化适应过程的研究领域,以U型理论(U-Curve Theory)较有影响力[17,18]。该理论认为:迁移者最初感到适应很容易,接着就会经历一个危机时期,感觉适应起来很困难,感到有些孤独和不愉快,最后又回复到适应状态,开始整合到新的文化环境中。本研究中,来沪时间3年以内的外来学生抑郁水平最高,自尊水平最低;来沪时间为6~9年者抑郁水平最低,自尊水平最高。来沪10年以上者抑郁水平还略高于来沪4~5年者,自尊的情况正好相反。另外,来沪3年以内与已来6~9年的学生组间比较,自尊水平具有显著性差异(P=0.011)。因此,本研究中外来学生的上述心理健康指标随着时间的推移,呈现出先低后高再低的“倒U形”轨迹,恰好与上述的U型理论相反。考虑U型理论主要针对的是文化适应过程,与本研究考察的自尊、抑郁水平并不完全重叠。另外本研究中外来学生平均来沪时间为6.59年,来沪1年以内的学生只占所有外来学生的6.6%。因此大部分外来学生处于适应后期的阶段,而非适应的早期或典型阶段,可能也会影响此理论的适用性。总之,在移民的适应相关研究中,移入时间是一个值得今后进一步深入研究的变量。

3.3 地域融入态度 借鉴文化融入的4策略理论,本研究对外来学生构建出4种地域认同态度,即喜欢上海也喜欢老家生活的态度(类似于整合策略);只喜欢上海生活或只喜欢老家的态度(类似于同化或分离策略);对老家和上海都表示拒绝的态度(类似于疏离策略)。结果显示,外来学生不同的融入态度与其在上海生活的自豪感、自尊、抑郁水平都显著相关。进一步研究发现,双纳悦状态的学生自尊得分最高;喜欢上海者抑郁水平最低;两地都拒绝者自尊分最低,抑郁分最高。另外回归分析也显示对于移入地上海的自豪感是外来学生自尊的重要预测因素。这些与既往海外移民的研究结果基本一致[8,9]。

3.4 歧视感受 大量研究证实,社会歧视会影响到移民的适应水平[19~21];有的研究者甚至指出,歧视感受是影响移民适应的最危险因素[22,23]。本研究中接近一半(47.9%)的学生选择偶尔感受到歧视,经常感受到歧视的比例不足4.0%。综合来看,外来学生歧视感受的总体程度不是特别严重,感受歧视的状况个体差异性较大。在不同歧视感受状态下,外来学生的自尊、抑郁水平有显著的差异;歧视感受与外来学生的自尊、抑郁有显著的相关性。回归分析显示,歧视感受是本研究所涉及的移民因素中对外来学生抑郁水平最显著的预测因素。正如海外研究指出,歧视知觉是文化适应策略的一个重要预测因素,同时也是移民少年在新的社会环境下心理适应与社会适应的重要预测源[6]。

综上,不论迁移所致的政策性歧视,还是现实生活中感受到的歧视都是外来学生自尊、抑郁水平的危险因素,而对于迁入地的喜爱接纳以及自豪感受则是相应的保护因素。因此,提高外来儿童青少年的心理健康水平,不仅需要加强其地域认同感教育,社会公众及公共政策层面为其营造公平公正的生存环境同样重要。

[1]Bhugra D.Migration and mental health[J].Acta Psychiatrica Scandinavica,2004,109:243-258

[2]邹泓,屈智勇,张秋凌.中国九城市流动儿童发展与需求调查[J].青年研究,2005(2):1-7

[3]刘杨,方晓义,张耀方,等.流动儿童城市适应标准的研究[J].应用心理学,2008,14(1):77-83

[4]蔺秀云,方晓义,刘杨,等.流动儿童歧视知觉与心理健康水平的关系及其心理机制[J].心理学报,2009,41(10):967-979

[5]Akiyama T.Onset study of English speaking temporary residents in Japan[J].Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,1996,31:194-198

[6]Berry JW,Phinney JP,Sam DL,et al.Immigrant youth in cultural transition:Acculturation,identity,and adaptation across national contexts[M].Mawah:Lawrence Erlbaum,2006

[7]Berry JW.Conceptual approaches to acculturation.In:Acculturation:advances in theory, measurement,and applied research[M].Washington DC:American Psychological Association,2003:17-37

[8]Birman D,Trickett EJ,Vinokurov A.Acculturation and adaptation of soviet jewish refugee adolescents:Predictors of adjustment across life domains[J].Am J Community Psychol,2002,30(5):585-607

[9]Shamai S,Ilatov Z.Acculturation models of immigrant Soviet adolescents in Israel[J].Adolescence,2005,40(159):629-644

[10]国家人口计划生育委员会.中国流动人口发展状况报告[EB/OL].http://www.chinanews.com/gn/news/2010/06-27/2365052.shtml

[11]Bissar AR,Sehulte AG,Muhjazi G,et al.Caries prevalence in 11 to 14 year old migrant children in Germany[J].International Journal of Public Health,2007,52(2):103-108

[12]Vera LE,LoPez M,Kaiser LL.Child feeding Practices and Overweight status in Mexican immigrant households[J].FASEB Journal,2007,21:A311

[13]Chen H,Mechanic D,Hansell S.A Longitudinal Study of Self-Awareness and Depressed Mood in Adolescence[J].J Youth Adolesc,1998,27(6):719-734

[14]Weissman D,Furnham A.The expections and experience of sojourning temporary resident abroad:A preliminnary study[J].Human Relations,1987,40:313-326

[15]Black JS,Gregersen HB.Expectations,satisfaction,and intention to leave of American expatriate managers in Japan[J].International Journal of Intercultural Relations,1990,14:485-506

[16]Rogers J,Ward C.Expections-experience discrepancies and psychological adjustment during cross-cultural reentry[J].International Journal of Intercultural Relations,1993,17:185-196

[17]Ward C,Okura Y,Kennedy A,et al.The U-Curve on trial:A longitudinal study of psychological and sociocultural adjustmentduring cross-culturaltransition[J].International Journal of Intercultural Relations,1998,22(3):277-291

[18]Black JS,Mendenhall M.The U-Curve adjustment hypothesis revisited:A review and theoretical framework[J].Journal of International Business Studies,2008,22(2):225-247

[19]Finch BK,Kolody B,Vega WA.Perceived discrimination and depression among Mexican-origin adults in California[J].Health Social Behavior,2000,41:295-313

[20]Foster MD.Positive and negative responses to personal discrimination:does coping make a difference?[J].The Journal of Social Psychology,2000,140(1):93-107

[21]Nyborg VM,Curry JF.The impact of perceived racism:psychological symptoms among black boys[J].Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology,2003,32(2):258-266

[22]Danielson S.The Longitudinal,natualistic inquiry of the adaptation experiences of the female expatriate spouse living in Turkey[J].Journal of Career Development,2007,34(1):28-58

[23]Gee GC,Spencer MS,Chen J.A nationwide study of discrimination and chronic health conditions among Asian Americans[J].Am J Public Health,2007,97:1275-1282