材料激光隐身技术发展现状

林文学

(湖北职业技术学院,湖北 孝感 432000)

0 引言

军事激光技术在战场上的广笵应用,对战场目标的生存构成了严重威胁。随着激光技术的发展,激光探测、制导器材的性能必定会越来越高,这就给激光隐身技术提出了越来越高的要求。激光隐身技术已成为现代隐身技术的重要方面,是军事目标隐身领域的战略,战术与战斗的迫切需要。

1 激光隐身原理

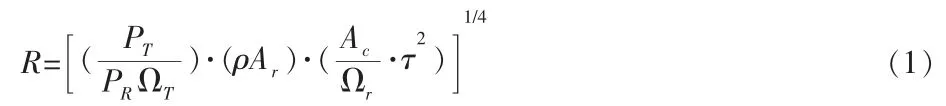

激光具有高的方向性、单色性和相干性。因此,激光雷达、测距机、制导系统和指示器常用向目标发射一定波长的激光,通过接受其反射回波来探知目标的距离。激光器探测方程为[1]:

PT是发射的激光功率;PR是接收的激光回波功率;ΩT是发射波束的立体角;Ωr是目标散射波束立体角;Ar是目标面积;Ac是接收机有效孔径面积;ρ 是目标反射率;τ 是单向传输路径透过率;R 是激光雷达作用距离。

由(1)式知实现激光隐身主要措施是最大限度的降低目标对激光的反射率ρ,减小目标面积Ar,增大目标散射波束立体角Ωr,以有效地降低激光雷达、激光测距机、激光制导武器的作用距离。激光隐身的主要途径就是采用外形技术和材料技术。

2 材料隐身技术

2.1 光学干涉隐身[2]

利用光学干涉原理来设计和研究光谱吸收涂料也是一种重要手段。若在折射率为no的入射介质(若为空气no=1)和折射率为n1的基底介质之间涂上一层厚度为d,折射率为n 的薄层材料,当光垂直入射且薄层的光学厚度为(k=0,1,2…)(no<n<n1)时,从涂层上下表面反射波迭加发生干涉,相互抵消,致使反射光强减弱。此薄层的反射率

因此只要适当选择具有合适折射率的隐身涂料,并严格控制薄层的厚度,就可以制备在某一特定波长反射率很小的涂料,达到特定波长激光隐身的目的。但在实际涂敷时,用于涂层的厚度不易精确掌握,而且吸收波段窄,因此,该方法的实际应用具有一定的技术难度。

2.2 掺杂半导体材料隐身[3-4]

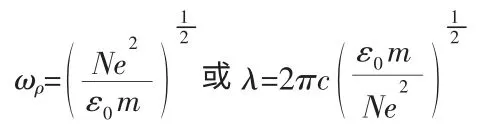

根据半导体连续光谱理论,可见红外波段光波在半导体中的传播特性与所谓等离子ωρ密切相关[5]。等离子频率及相应的等离子波长由下式表示:

其中的m 为电子的有效质量,ε0为真空介电常数,N 为载流子浓渡,e 为电子电荷,c 为真空光速。当入射光的频率ω>ωρ时,半导体具有电介质的特性,有很高的透过率,很低的反射率和吸收率,当入射光的频率ω<ωρ时,半导体具有金属的特性,有很高的反射率。而半导体的ωρ主要取决于它的载流子浓度N,因此通过控制半导体掺杂浓度来控制其载流子浓度,进而控制半导体材料的等离子频率ωρ,以实现激光隐身。

2.3 光致变色材料隐身

光致变色技术是利用某些介质的物理或化学特征,使入射激光波穿透或反射后变成另一种波的光波。

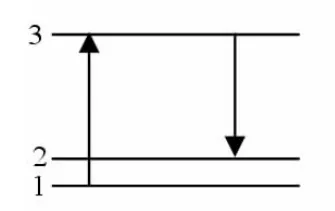

以无机化合物为例。研究表明[6],很多掺稀土和过渡金属离子的晶体,能使入射激光穿透或反射后变成另一波长的光波。其光致变色的物理机制是利用物质受激发射斯托克斯荧光来实现的,物质的荧光是较高能级对较低能级的自发跃迁辐射,发射荧光的波长大于激发光的波长。它有两种情况[7]:一种是原子吸收光子被激发后,从激发态通过发射荧光返回到比基态稍高的某个能级上,如图1 所示。激发态是单高能级3,而低能级为1、2,如果激发光使电子发生1→3 跃迁,而荧光跃迁发生在3→2 能级之间,依据爱因斯坦原子吸收与辐射理论,介质原子吸收激发光子的频率为,介质原子自发跃迁发射荧光光子的频率为

由于E3-E1>E3-E2故v2<v1

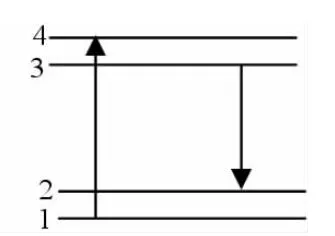

另一种情况是所谓碰撞辅助发射,碰撞辅助是指两个很靠近的能级存在有效的碰撞混合,通过碰撞,被激发到高能级后的原子过渡到比激发态稍低的某个能级上,再从这个能级向下跃迁发射荧光,如图2 所示。高能级是3、4,低级是1、2,如果激发光频率为的光子被介质电子吸收从低能级1 跃 迁到高能级4 后,电子经过碰撞无辐跃迁到能级3,然后由能级3 跃迁到低能级2,并发射荧光光子,光子频率为

图1 斯托克斯荧光三能级图

图2 斯托克斯荧光四能级图

由此可见,为要实现光致变色隐身所选择的材料必须具有如图1、图2 所示的两种能级结构,并且对其入射激光具有强的选择吸收。某些晶体材料由于强弱振子介电耦合原因能够在某一波长,如1.06μm 处有强吸收性能[8]。

因此,用合适的光致变色材料制成隐身涂料,就有可能实现激光隐身。

2.4 强吸收材料隐身[9]

采用低反射高吸收的物质对目标进行激光隐身。这类材料的吸收可以分为线性吸收、非线性吸收以及选择性吸收等。线性吸收型主要有金属氧化物、金属有机配合物。比如有些稀土氧化物由于能级丰富在1.06μm 波长附近出现了特征吸收峰。有些金属配合物在近红外和中远红外出现吸收带。

非线性吸收的物质,比如具有反饱和吸收和双光子吸收的物质,如C60、酞菁染料等,Kμmar.G.A 等[10]人研究LaPc、Nd Pc、Eu Pc 时发现他们具有反饱和吸收特性。由于反饱和和双光子非线性吸收物质的激光能量阈值比较大,限制了其在激光隐身材料方面的应用。最近有人报道铁的超细粉具有强烈的红外吸收性能,可以见这类物质将在激光隐身材料中具有重要的价值。

当波长的能量大于半导体禁带宽度时,对应的激光将被强烈的吸收,由于目前大量装备的激光制导武器都采用1.06μm 的激光波长,所以采用合适能带宽度的半导体能有效实现激光隐身。

2.5 漫反射涂层

如果材料是有高大角度激光反射率,就有可能降低目标的激光可视性,实现对激光探测方式的隐身。研究表明[11],当表面具有一定的粗糙度时,表面无序引起的散射关系发生了变化,入射电磁波和表面电磁模式的耦合成为可能。而且,入射电磁波转换成表面电磁模式以后在沿表面传播过程中,由于表面粗糙无序性形成的随机散射势,使表面电磁模式形成所谓Arderson 局域而被表面吸收,比辐射率、镜反射率和漫反射率都很低,从而以实现激光隐身。

2.6 采用高透和导光材料隐身

由于探测用的激光能量比较小,对于一般的设备不产生大的伤害,可以采用对激光波长具有高透射性能的材料,把激光能量导入到介质中然后通过改变激光的出射途径或者在目标内部把激光吸收掉,比如可以把保护层设计成夹层状,夹层里充入对激光吸收能力很强的物质以实现激光隐身。

3 结束语

激光隐身的实现与理论的突破密切相关。目前,激光隐身还存在着大量的理论与技术难题,这方面的工作有待进一步深入。同时,随着多波段探测和制导技术的不断发展,多波段复合隐身技术是隐身技术的发展方向。因此,探索新技术、新方法、积极开展新的隐身机理和新型多功能隐身材料的研究,特别是新型涂敷型多功能,多频谱兼容的隐身材料是新的研究热点和难点。

[1]马超杰,吴丹,王科伟.激光隐身技术的现状及发展[J].光电技术应用,2005,20(3):36-40.

[2]李洪.激光隐身涂料的初步研究.隐身技术[J].1993(2):59.

[3]吴伶芳,谢国华,吴瑞彬,等.激光红外隐身兼容涂料及前景分析[J].宇航材料工艺,2001(2):1-3.

[4]于斌,齐鲁.多功能隐身材料的研究与应用现状[J].红外技术,2003(3):63-66.

[5]Bach W et.al.Materialien Eur Multispectralen Tarnung Lmvisuellen,IR-and Micro/Millimeierwellen Bereich.1987,De3600691[Z].

[6]干福熹,邓佩珍.激光材料[M].上海:上海科学技术出版社,1996.

[7]陆同兴,路轶群.激光光谱技术原理及应用[M].合肥:中国科学技术大学出版社,1999.

[8]戴松涛,张光寅,张存洲.强弱振子介电耦合引起的光谱挖孔现象[J].隐身技术,1993(3):1-6.

[9]崔运国,陆春华,许仲梓.激光威肋与对策[J].激光与红外,2005,35(5):315-318.

[10]Kumar C A,Thomas,J Unnikrishnan N V,et al.Optical properties of phthalocyanine molecules in Cyano acrylate polymer matrix[Z].Materials Research Mulletin,2001,36(1-2):1-8.

[11]Aspnes.DE.Optical response of microscopically rough surface[J].phys,Rev.B,1990,41(10):10 344-10 343.