周围门控黑血技术显示颈动脉粥样斑块图像质量评估

1.东莞市人民医院放射科

2.东莞市人民医院介入治疗科(广东 东莞 523018)

陈曌 郑晓林1 刘碧华1 郭友2 范宪淼1 黎见明1

缺血性脑卒中有着多种危险因素,其中颈动脉硬化占有重要地位。其主因是动脉粥样硬化斑块或血栓可以阵发性向颈动脉系统释放栓子碎屑或血凝块,引起供血区梗死。颈动脉粥样斑块MRI成为预防、诊断及治疗由粥样斑块引发的脑卒中的重要影像学方法。常规颈动脉MRI往往受到血液流动伪影的影响,所产生的伪影严重干扰粥样斑块的观察。黑血技术在心脏成像中得到成熟应用,国内外也有将该技术应用于血管壁成像。本研究通过与常规MRI成像对照,探讨周围门控黑血技术在颈动脉粥样硬化斑块成像中的应用价值。

1 材料与方法

1.1 临床资料 本组共24例,其中14例颈动脉斑块患者中男10例,女4例,年龄55~80岁,平均年龄68.5岁。另10例为正常志愿者,其中男6例,女4例,年龄40~62岁,平均年龄52.4岁。

1.2 成像方法 使用 Siemens symphony 1.5T超导型磁共振仪,颈部线圈。平扫先行3D-TOF颈部血管成像,MIP法图像重组获得MRA图像以确定颈总动脉分叉的准确位置,在颈总动脉分叉层面及分叉上下各2cm范围内行轴位扫描。然后行轴位T1WI及周围门控黑血T1WI序列扫描。在本研究中,周围门控黑血T1WI序列主要参数为:TR 2400ms,TE 38ms,回波链11,FOV 23×20cm,层厚3mm。常规MRI序列成像参数为:TR 548ms,TE 13ms,回波链3,FOV 21×17cm,层厚3mm。注射造影剂后进行轴位T1WI脂肪抑制序列扫描,与增强前常规T1WI序列参数一致。

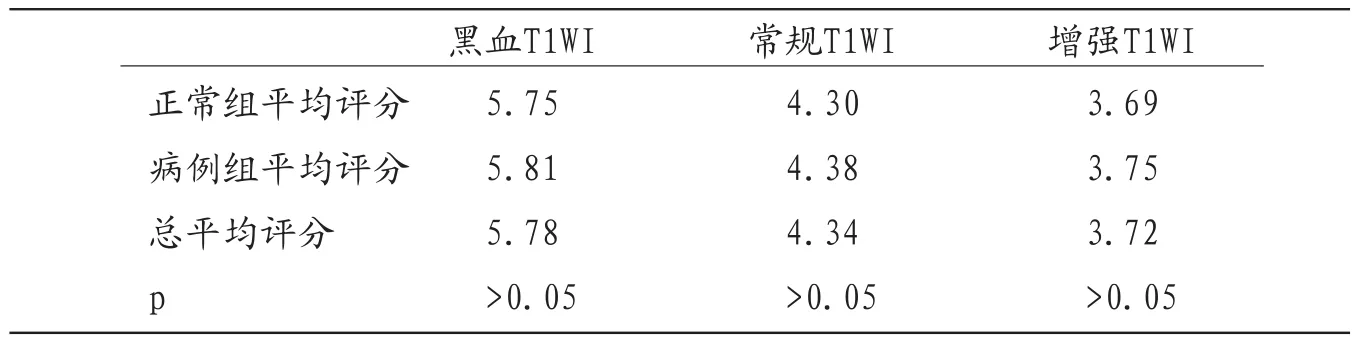

表1 正常组与病例组黑血T1WI、常规T1WI与增强T1WI评分及两组间统计检验

图1 黑血T1WI,对颈动脉血管壁显示清晰,容易产生流动伪影的颈动脉分叉处的血液信号被有效地抑制,颈静脉、双侧椎动脉显示均十分清晰。(CCA:颈总动脉,ICA:颈内动脉,ECA:颈外动脉,CV:颈静脉,VA:椎动脉)

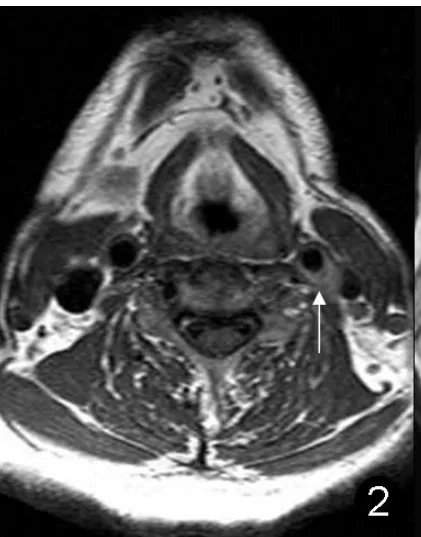

图2 黑血T1WI,显示颈动脉斑块呈半月形(箭头),位于颈总动脉分叉处后壁,动脉管腔明显狭窄。

图3 常规T1WI,为正常人,双侧颈动脉血管壁模糊不清(箭头),颈总动脉血管壁不光滑,管腔内可见混杂血流信号,无法判断是否存在斑块。

图4 增强T1WI,为正常人,血管壁强化,但管腔内仍可见混杂血液信号,容易误诊为强化的斑块。

图5 黑血T1WI,右侧颈动脉环形斑块(箭头)。

图6 增强T1WI,图5同一病例,右侧颈动脉管腔内混杂信号,与斑块混淆(箭头)。

1.3 图像质量的对比 每个病例分别在常规T1WI、黑血T1WI及增强后T1WI序列颈总动脉分叉层面图像上选取感兴趣区(ROI),因颈后肌群信号恒定且受伪影影响小,故将感兴趣区设定在颈后肌群处。测定ROI内的像素的平均值S1和标准偏差SD。在影像外侧背景区域分别选取四个ROI,测量并计算背景ROI内的本底像素强度的总平均值S2。信噪比的计算公式为SNR=(S1-S2)/SD。结果进行两两配对t检验,比较三种方法的差异。

1.4 图像的评分标准 每个病例选取颈动脉分叉上下5个层面,根据有无血液流动伪影及吞咽运动伪影,请2名高年资医师分别对图像的质量评分。评分标准为:6分—双侧血流信号抑制充分;5分—单侧血流信号抑制充分,对侧血管腔内混杂血流信号于管腔的1/2区域内;4分—单侧血流信号抑制充分,对侧混杂血流信号超过管腔的1/2范围;3分—双侧血管腔内混杂血流信号于管腔的1/2区域内;2分—单侧血管腔内血流信号混杂于管腔的1/2区域内,对侧混杂血流信号超过管腔的1/2范围;1分—双侧混杂血流信号超过管腔的1/2范围。分别计算病例组及正常组在常规T1WI、黑血T1WI及增强后T1WI序列各组的平均评分,运用t检验比较各序列中病例组及正常组平均评分的差异。分别计算常规T1WI、黑血T1WI及增强后T1WI序列图像的平均评分,结果进行两两配对t检验,比较三种方法的差异。

2 结 果

2.1 图像分析 在正常志愿者中,黑血T1WI对颈动脉血管壁显示清晰,容易产生流动伪影的颈动脉分叉处的血液信号被有效地抑制,有利于判断有无粥样硬化斑块(图1),在患者中可清楚显示颈动脉斑块形态(图2)。除此之外,颈静脉、双侧椎动脉显示均十分清晰。而常规T1WI序列中双侧颈动脉虽然显影,但血管壁模糊不清,颈总动脉血管壁不光滑,管腔内可见混杂血流信号(图3)。增强T1WI序列中血管壁及斑块强化,但管腔内仍可见混杂血液信号,容易与强化的斑块混淆(图4,5,6)。

2.2 图像质量 黑血T1WI、常规T1WI与增强T1WI图像的信噪比分别为8.23±0.42、10.22±0.87、8.51±0.20,两两配对t检验均无统计学差异(P>0.05)。说明黑血T1WI序列与常规序列图像质量无差异,可以用来替代常规序列。

2.3 图像的评分 正常组与病例组黑血T1WI、常规T1WI与增强T1WI评分及两组间统计检验见表1。经t检验发现,在黑血T1WI、常规T1WI与增强T1WI三种序列中,正常组与病例组的评分统计学无显著性差异,说明颈动脉有无病变并不影响对图像质量的评价。

黑血T1WI的平均评分为5.78±0.46,常规T1WI平均评分为4.34±1.70,增强T1WI平均评分为3.72±1.68,经t检验,黑血T1WI与常规T1WI的P<0.05,具有显著性差异;黑血T1WI与增强T1WI的P<0.05,具有显著性差异;常规T1WI与增强T1WI的P>0.05,差异无统计学意义。说明黑血T1WI对血管管腔、管壁的显示效果明显高于常规T1WI及增强T1WI,增强T1WI与常规T1WI对血管管壁的显示效果统计学无差异。

3 讨 论

黑血技术首先应用于心脏成像[1],主要是用来观察心脏的解剖结构,相当于常规T1加权成像。近来国内外研究开始关注黑血技术在外周血管的应用[2,3,4]。该技术的原理是通过双反转回波 (Double-IR)与三维梯度回波(3D GRE)或二维快速自旋回波(2D FSE/TSE)序列结合,可以抑制血流信号,使血管管腔内血液信号与管壁信号之间形成较好的对比。此外,我们采用周围门控技术来触发扫描[5,6]。据文献报道,周围门控技术主要用于外周血管和脑脊液图像的采集,也可用于触发式的扫描[7,8]。MR成像系统检测到的是手指动脉血流搏动的脉搏波,脉搏波最大的优点是容易记录,其频率和心率一致,强度和波形可以反映心脏的活动,因此,用周围门控技术扫描可以抑制心脏和大血管运动所造成的伪影[9]。我们采用周围门控技术的原因是该技术相对简单和节省检查时间,只需将指尖传感器夹在手指上,就能够触发扫描。并且,经过对图像的观察,黑血T1WI对颈动脉血管壁显示清晰,即使在容易产生流动伪影的颈动脉分叉处,血液信号也被有效地抑制,比较清楚地显示血管的解剖结构,达到对疾病诊断的目的。而常规T1WI序列中颈总动脉血管壁不光滑,管腔内可见混杂血流信号;增强T1WI序列中管腔内仍可见混杂血液信号,容易与强化的斑块混淆,均影响了对颈动脉斑块的观察。

我们的研究表明,黑血T1WI序列与常规序列图像质量无差异。我们结合文献[8],将对管壁观察效果考虑进对图像质量的评价中,制定改进的评分系统来综合评价这三种序列。采用周围门控黑血技术的T1WI图像评分明显优于常规T1WI及增强T1WI序列图像,且与常规T1WI及增强T1WI具有显著性差异;而常规T1WI图像因混杂血流信号影响了血管壁的观察,有2例无法区分血流信号与管壁斑块;增强T1WI虽然管壁及斑块发生强化,但血流的混杂信号也更加明显,这是因为少量残留的血流可以具有广泛的T1值,使得信号更加混杂[8],该组的评分虽然与常规T1WI组无统计学差异,但其平均评分是三组中最低的,有3例无法区分血流信号与管壁斑块。

目前,血管成像已不再满足于仅仅观察管腔变化(管腔狭窄或管腔扩张)。直接观察血管壁病变的管壁成像技术已成为发展趋势。MR血管成像的趋势也是朝这一方向发展,并在大血管成像及颈动脉成像中取得了满意的结果。周围门控黑血技术用于颈动脉斑块成像是可行的,并且可以替代常规T1WI序列,另据文献报道增强后的黑血技术是评价粥样斑块内神经血管生长及炎性反应的发展趋势[10,11],可见该技术在预测斑块稳定性中具有广阔的应用前景。

1.夏黎明.心脏MRI新技术[J].放射学实践,2001,16(1):64.

2.SeshaSailaja A,Hee KS, Alexander CW,et al.High-resolution Blackblood MRI of The Carotid Vessel Wall Using Phased Array Coils at 1.5 T and 3 T[J].Acad Radiol, 2005,12(12):1521-1526.

3.Yarnykh VL,Hayes CE,Shimakawa A,et al.High-resolution Black-blood MRI of Carotid Atherosclerotic Plaque at 3T: Optimization of Clinical Protocol[J].Proc Intl Soc Mag Reson Med, 2004, 12:1912.

4.张兆琪,贺毅,戴沁怡,等.磁共振黑血序列冠状动脉管壁成像评价粥样硬化斑块初步研究结果:与血管内超声对照研究[J].磁共振成像,2010,1(2):94-97.

5.霍福涛,李建,史英红,等.3.0T 磁共振对心脏优化检查的临床再评价[J].中国CT和MRI杂志,2012,10(6):59-65.

6.佟海滨,赵青,范洋,等.第二代双源CT前门控冠状动脉成像与冠状动脉造影比较的初步研究[J].中国中西医结合影像学杂志,2012,10(4):301-304.

7.赵喜平编著.磁共振成像系统的原理及其应用[M],第一版.北京:科学出版社,2000:210-212.

8.黄柳明,王缉胜.颈动脉斑块影像学的研究进展[J].医学综述,2012,18(19): 3264-3266.

9.郗农,雷晓燕,吴晓明,等.周围门控技术在胸部血管磁共振成像的应用[J].中国医学计算机成像杂志,2002,8(5):344-345.

10.曹志宏,刘怡文,耿道颖,等.四反转恢复序列在颈动脉粥样斑块MRI中的应用[J].江苏大学学报(医学版),2009,19(6):541- 543.

11.Oppenheim C,Naggara O,Touze E,et a1.High-resolution MR imaging of the cervical arterial wall:what the radiologist needs to know[J].Radiographies,2009,29( 5):1413-1431.

10.周建军,王若冰,林江,等.颈动脉斑块脂质和纤维成份高分辨MRI表现及其病理基础[J].放射学实践,2011,26(3):310-313.