药师对一例药物热患者的相关用药分析

吕小群 ,方忠宏,李 崎(复旦大学附属金山医院药剂科,上海 201508)

药物热属于常见的药品不良反应之一,多见于连续用药或更换药物频繁者,用药时间越长,发生药物热的机会越大,但亦有由1 种药物引起者。药物热的诊断缺乏特异性,特别是不伴皮疹、关节痛、嗜酸粒细胞计数增多等其他过敏症状的单纯性药物热很难与其他原因所致的高热鉴别,常误认为原发病未控制,从而加用或换用疗效更显著的抗菌药物。在药物治疗过程中无其他病因的发热,特别是当感染证据不足时,即可考虑药物热[1]。药物热极容易误诊,现将1 例药物热病例报道如下。

1 病例资料

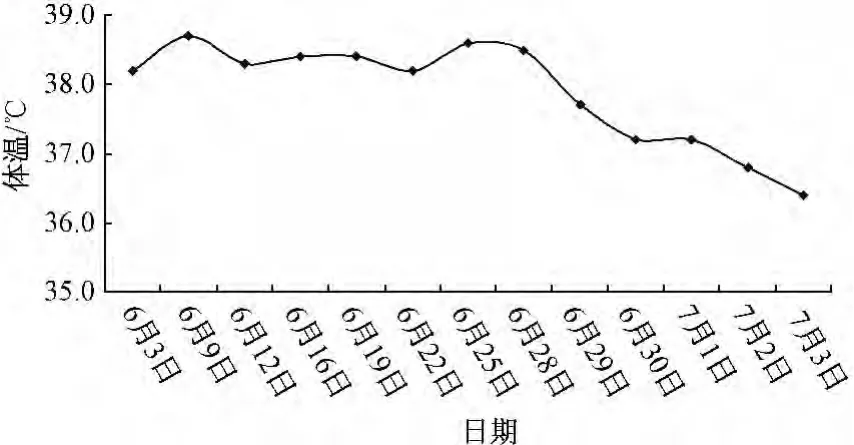

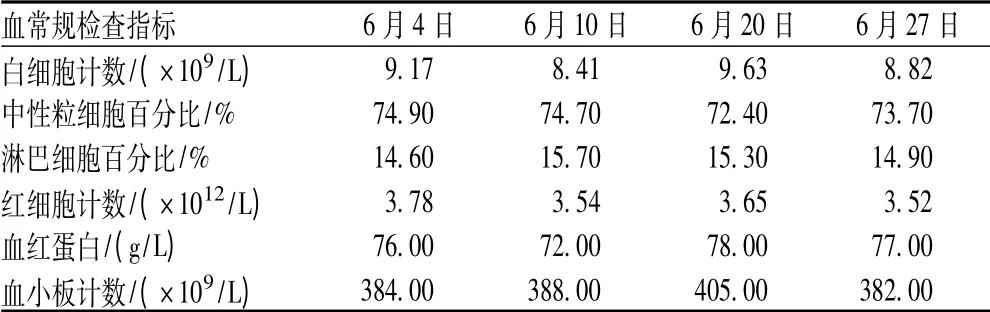

男性患者,74 岁,于2011 年6 月3 日入院。患者反复咳嗽咳痰40 年,活动后气急1 年。半月前无明显诱因出现畏寒、胸闷、乏力,夜间睡眠时怕热,盗汗,小便次数多,伴有口干。曾在外院给予头孢呋辛、头孢唑肟抗炎治疗6 d,症状好转不明显。入院时体温38.2 ℃,脉搏80 次/min,呼吸20 次/min,血压(收缩压/舒张压)130/85 mmHg(1 mmHg =0.133 kPa);体型偏瘦,双下肢静脉曲张,呈凹陷性浮肿,无痛热感,局部破溃结痂;桶状胸,双肺触觉语颤减弱,叩诊过清音,听诊双肺呼吸音偏低,未闻及明显湿罗音及哮鸣音;贫血貌,外院曾诊断为小细胞低色素贫血。根据畏寒、发热、胸部X 线检查结果等情况考虑为肺部感染,6 月3—6 日给予阿莫西林/舒巴坦钠、阿奇霉素抗感染治疗,覆盖耐酶菌及不典型病原体,无效。6月7 日患者体温未退,考虑可能为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、绿脓杆菌感染,故换用美洛西林/舒巴坦钠、万古霉素。至6 月13 日患者仍发热,且规律午后发热,一般37.2~38.5 ℃。复查胸部CT,结果显示病灶较入院时增多,停用抗菌药物并会诊,考虑可能为结核或隐球菌感染。6 月15 日开始用异烟肼、利福平、乙胺丁醇抗结核治疗,6 月21 日加用盐酸莫西沙星片。至6 月28 日抗结核2 周后患者仍发热,胸部CT 显示病灶未吸收,结核菌素试验、T 细胞酶联免疫斑点试验均为阴性,结核诊断不成立。支气管镜、腹部增强磁共振成像、骨扫描检查结果不支持肿瘤,自身免疫全套阴性。临床药师参与查房时,患者家属无意中提及患者曾因使用阿莫西林钠/克拉维酸钾(1.2 g/瓶)3 d 后出现皮疹的过敏症状。药师参与病例讨论:患者体温上升,但无明显中毒症状,血常规检查结果表明血白细胞计数均在正常范围之内,并未上升,分析发热可能是抗菌药物和抗结核药引起的药物热,建议停药,并密切观察。遂停用抗结核药及抗菌药物,给予甲泼尼龙治疗,体温即恢复正常。患者住院期间的体温变化趋势见图1,血常规检查各项指标变化情况见表1。

图1 患者住院期间体温变化趋势Fig 1 Fluctuation of body temperature of patient during hospitalization

表1 患者住院期间血常规检查各项指标变化情况Tab 1 Blood routine test results of patient during hospitalization

2 药学监护与分析

2.1 药学监护点1:药物热的诊断与分析

2.1.1 致热药物:大量临床实践证明,几乎所有的药物均可致热,只不过发生的概率不同而已。药物热常见于抗菌药物、抗结核药、中药制剂、酶类及生物化学药等,其中以抗菌药物特别是β-内酰胺类(青霉素类、头孢菌素类)最常见,抗菌药物所致的药物热以过敏反应居多[2]。该患者在住院期间服用的抗菌药物和抗结核药均易导致药物热,查阅文献可见相关的临床报道。阿莫西林常用于敏感菌所致的呼吸道、尿路和胆道感染以及伤寒等,王继德[3]曾报道阿莫西林可引起严重的药物疹和药物热。熊小猛[4]曾报道美洛西林钠作为半合成青霉素,临床效果较好,未见明显毒副反应,但可引起药物热。裴斐、张新茹[5]发现1 例成人患者在注射万古霉素后引发药物热。此外,袁慧、谢丽娟[6]分析了604 例由抗结核药引起的副作用,发现药物热在所有抗结核药副作用中发生的比例为2.8%。故推测由抗菌药物和抗结核药引发该患者药物热的可能性较大。

2.1.2 药物热伴随症状:该患者曾因使用阿莫西林钠/克拉维酸钾3 d 出现皮疹过敏症状,皮疹为药物热的伴随症状之一,提示了药物热的可能。美洛西林/舒巴坦钠和阿莫西林/舒巴坦钠均为含β-内酰胺酶抑制剂的青霉素类抗菌药物,药理作用和不良反应类似,理论上在皮疹发生后应严禁服用同种或类似药物。但由于该患者在整个临床汇报与病史资料中均未提及上述用药后过敏的情况,导致再次服用致敏药物。为预防药物热,在用药前应询问患者的过敏史,如患者对某种药物过敏则不应重复使用。

2.1.3 药物热发热时间:药物热多呈弛张热或稽留热,发热与用药时间有关,多见于用药后1 ~2 周。发热时间相对恒定,高峰多在下午4:00 至午夜,在夜间体温即可降至正常,次日用药后再次发热。药物热多出现在白天,与药物在白天服用有关。而大多感染性疾病患者白天体温正常或低热,夜间体温上升[7]。二者可从发热时间上加以鉴别。该患者住院期间身体并未恶化,精神状态良好,病情平稳,无中毒症状,心率和白细胞计数均正常,可排除感染性疾病;为规律午后发热(体温见图1),故可考虑药物热。

2.1.4 药物热处理方法:药物热的处理方法是停用所有可疑的药物,若患者体温高则采用物理降温、注射糖皮质激素、口服或外用小剂量的解热镇痛药等方法进行降温,一般在48 h内患者体温可恢复正常[2]。该患者在使用抗菌药物和抗结核药期间,体温均超过38 ℃。按药物热治疗方案,停用抗结核药及抗菌药物,并给予了糖皮质激素治疗,24 ~48 h 内患者体温即恢复正常,这也是药物热的有力辅助证据。

综上所述,该患者的发热可初步诊断为药物热,但并不排除其他可能。

2.2 药学监护点2:抗菌药物和抗结核药的药学监护

入院后,患者使用阿莫西林/舒巴坦钠和阿奇霉素抗感染,体温居高不下。临床药师考虑MRSA 和绿脓杆菌感染,建议换用美洛西林/舒巴坦钠和万古霉素,医师采纳药师建议。鉴于万古霉素的肾毒性和耳毒性,在用药期间药师重点关注患者的肾功能指标和听觉情况。该患者使用抗结核药治疗1 周后,治疗效果较差,药师建议加用盐酸莫西沙星片进行治疗。体外和动物实验的研究结果表明,莫西沙星有较高的细胞内浓度,且有很好的抗结核活性[8]。在临床治疗中,莫西沙星与一、二线抗结核药之间无交叉耐药性,广泛用于耐药结核病及不能耐受一线药物的患者的抗结核治疗[9]。住院期间,患者联合异烟肼、利福平和乙胺丁醇抗结核治疗2 周。抗结核药的不良反应累及范围较广,包括肝、肾、血液系统、胃肠道、神经系统损害和过敏反应等各方面,其中以肝损害的发生率最高。异烟肼的肝毒性与其代谢物乙酰肼有关,利福平作为肝药酶诱导剂,可增强肝酶活性,与异烟肼联用可使异烟肼代谢加快,从而增加肝毒性发生的危险[10]。故临床药师对患者进行用药教育,同时密切监测肝功能指标。药师告知患者:(1)早晨空腹一次顿服利福平,服药1 h 后进食,因进食可使利福平的吸收减少30%,影响其抗结核疗效;(2)夜间服用异烟肼,因夜间肝酶活性降低,利福平对肝酶的影响亦减弱,异烟肼代谢慢,使肝损害减少;(3)服用利福平后,尿液、眼泪、痰液会呈橘红色,或产生类流感症状[11]。

2.3 药学监护点3:糖皮质激素的药学监护

该患者选用甲泼尼龙短期冲击、泼尼松片后期治疗的糖皮质激素疗法。于6 月29 日静脉滴注甲泼尼龙40 mg、1 日2 次,治疗3 d,体温下降明显(见图1),医师和临床药师讨论后,调整为口服泼尼松片20 mg、1 日3 次,至出院患者体温已恢复正常。为提高患者的依从性,出院时药师对患者进行用药教育:(1)根据时辰药理学,皮质激素在早晨8:00 ~10:00为分泌高峰期,建议患者于8:00 左右餐后服用,有利于药物的吸收和减少不良反应;(2)出院后继续口服泼尼松片,严格按医嘱调整剂量,不可随意减量或停药;(3)定期门诊随访,检查肝功能和电解质水平,平时注意精神情况及血压、血糖水平;(4)建议低盐低脂、富含维生素的饮食,适量进食蛋白质[12-13]。

3 讨论

药物热是因用药引起的人体发热反应,系机体对药物或其他代谢产物产生循环抗体,抗原抗体络合物导致白细胞内致热原的释放。药物热在住院患者中的发生率约10%,门诊患者的发生率尚无详细资料,而发热患者在临床上约占30%[14]。药物热的临床表现多样化,有或无伴随症状,发热可作为唯一或主要的临床表现。其可伴有皮肤异常表现,皮疹的发生率为5% ~10%。皮疹可与发热同时发生,亦可在发热前或发热后出现,可表现为全身向心性斑丘疹或瘙痒性丘疹(分布于手掌或足底),严重者可发生剥脱性皮炎。临床仅表现发热者为单纯型,约占14% ~44%,若伴关节痛、肌痛、淋巴结肿大、肝肾功能障碍、粒细胞计数减少、再生不良性贫血等,则称为混合型,约占56% ~86%[15]。

感染性疾病中,发热是最常见的临床表现之一,而使用抗菌药物是感染性疾病最主要的治疗手段,因此,在临床抗感染治疗过程中,明确药物热的诊断十分重要。然而,目前药物热的诊断缺乏特异性标准,主要采取排除性诊断判断用药与发热之间的关联性,综合用药史、临床表现、停用可疑致热药物、再激发试验和实验室检查等进行判断[16]。再激发试验对于确诊药物热具有重要意义,但鉴于可能产生严重的危害,临床一般不轻易采用。药物热的诊断标准为:(1)感染性发热者应用抗菌药物后,体温一度下降,继续用药,体温再次上升;(2)原有感染性发热者,在应用抗菌药物后体温反较用药前更高,有的可追溯到有同样用药发热史;(3)发热或体温较前增高不能用原有的感染来解释,且无继发感染的证据,患者虽有高热,但一般状况良好;(4)停用可疑药物后体温迅速下降,再用同种药物再次发热者。符合上述第4 条及其他任何一条伴或不伴有皮疹等其他过敏反应症状,即诊断为药物热[10]。

只有在详细分析病情变化、临床表现、药物治疗情况及实验室检查数据后,才能对药物热作出诊断,对症下药。同时,应严格掌握用药指征;不滥用抗菌药物;用药少而精,可有效降低药物热的发生率。对过敏体质的患者,特别是曾发生过某种药物过敏的患者,在选择治疗药物时应尤为谨慎。临床药师参与临床会诊,应重视药物热的可能性。

[1] Johnson DH,Cunha BA.Drug fever[J].Infect Dis Clin North Am,1996,10(1):85-91.

[2] 王雨萍,马一平.可致药源性发热的常见药物概述[J]. 医学综述,2010,16(5):738-739.

[3] 王继德.滥用阿莫西林引起严重药物疹及药物热1 例[J].中国药师,1999,2(1):35.

[4] 熊小猛.美洛西林钠致药物热1 例[J].沈阳部队医药,2003,30(2):170.

[5] 裴斐,张新茹.1 例万古霉素引起药物热的药学监护[J]. 中国药业,2014,23(14):84-85.

[6] 袁慧,谢丽娟.抗结核药物引起的副作用604 例临床分析[J].中国防痨杂志,2000,22(3):154-156.

[7] 滕晓芸,任霖.抗生素致药物热32 例报告[J]. 宁夏医学杂志,2012,34(10):1061-1062.

[8] Ball P,Stahlmann R,Kubin R,et al. Safety profile of oral and intravenous moxifloxacin:cumulative data from clinical trials and postmarketing studies[J].Clin Ther,2004,26(7):940-950.

[9] 马丽萍,刘荣梅,高孟秋.应用莫西沙星抗结核治疗的安全性和耐受性观察[J]. 中华医院感染学杂志,2010,20(16):2496-2497.

[10] 张峻,朱立勤,蒋萍,等.某院呼吸科开展药学服务的体会[J].中国药房,2008,19(14):1116-1117.

[11] 赵波,张庆,康静,等.1 例结核合并隐球菌性肺炎患者的药学监护[J].中国医院用药评价与分析,2013,13(9):860-862.

[12] 喻志勇,李英,邹美云.自身免疫性肝病患者激素治疗的药学监护[J].中国实用医药,2012,7(25):150-151.

[13] 闫成,齐晓涟.1 例激素治疗多发性硬化患者的药学监护[J].中国药物应用与监测,2011,8(5):289-291.

[14] Cuddy ML.The effects of drugs on thermoregulation[J].AACN Clin Issues,2004,15(2):238-253.

[15] 朱红.β-内酰胺类抗生素致药物热1 例[J]. 中国药物警戒,2011,8(11):703.

[16] 刘正印,吴梓涛,盛瑞媛.药物热40 例临床分析[J]. 中国实用内科杂志,2000,20(6):364-365.