156 例药源性疾病患者的发病情况及危险因素分析

张眉岸 (茂名市中医院药剂科,广东 茂名 525000)

药物是治疗疾病的主要工具,但其有两重性,有利也有弊,利是能够防治疾病、延长寿命,弊是会对患者机体造成危害。近年来,药源性疾病发病率呈逐年增高趋势,因此,医务人员要重视药物可能导致的药源性疾病,合理使用药物,降低药源性疾病发病率[1]。为探讨药源性疾病患者的发病情况及危险因素,现对于茂名市中医院(以下简称“我院”)接受治疗的药源性疾病患者的情况进行统计分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取2013 年2 月—2014 年7 月来我院接受治疗的药源性疾病患者156 例,所有患者资料完整且确诊为药源性疾病。

1.2 方法

统计所有患者的年龄、性别、致病的药物、药源性疾病类型和形成过程等。参照相关文献[2],观察药源性疾病的类型及致病药物的品种。

2 结果

2.1 发生药源性疾病患者的性别与年龄分布

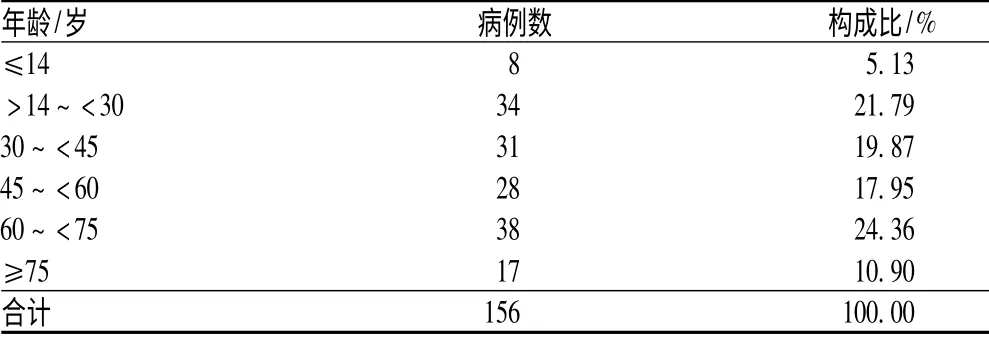

156 例发生药源性疾病的患者中,男性60 例(占38.46%),女性96 例(占61.54);年龄6~82 岁,平均(41.82±6.21)岁,见表1。

表1 发生药源性疾病患者的年龄分布Tab 1 156 Age distribution of drug-induced diseases

2.2 发生药源性疾病患者的用药情况

156 例发生药源性疾病的患者中,60 例为自我用药,主要的原发性疾病为疼痛、上呼吸道感染、腹泻。

2.3 发生药源性疾病患者的过敏史情况

156例发生药源性疾病的患者中,67例有明确的药物过敏史记录,其中16 例具有多种药物过敏史。

2.4 药源性疾病的类型分布

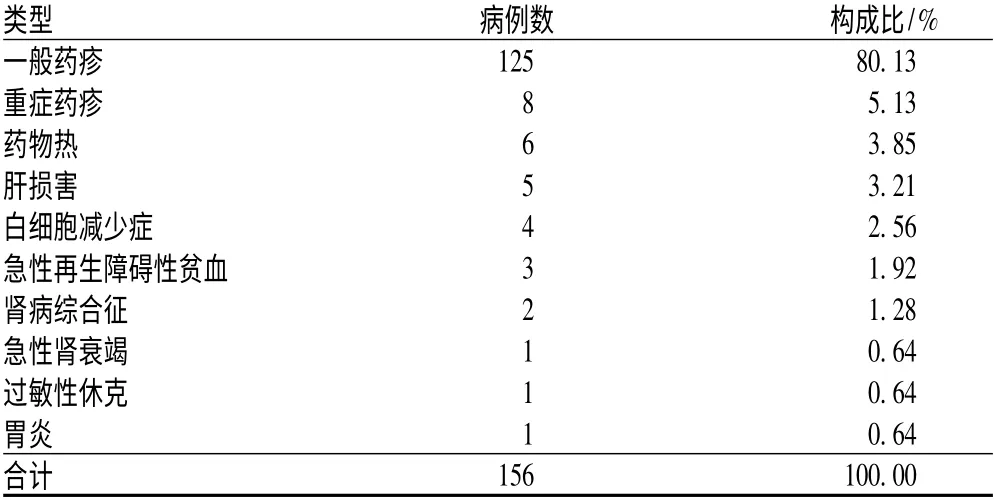

156 例发生药源性疾病的患者中,一般药疹125 例,占80.13%,明显高于其他类型,见表2。

表2 药源性疾病的类型分布Tab 2 Distribution of types of drug-induced diseases

2.5 导致药源性疾病的药物种类分布及联合用药情况

致病的药物有42 种,主要包括解热镇痛药、抗微生物药及中药等。导致药源性疾病的抗微生物药为18 种,致病58 例,占54.54%,居首位;其次为解热镇痛的抗炎药及抗痛风药共8 种,致病17 例,占17.35%;中药致病14 例,占13.21%。致病率较高的品种有青霉素类抗菌药物(24 例)、磺胺类抗菌药物(10 例)、阿莫西林(15 例)、呋喃唑酮(4 例)、对乙酰氨基酚(6 例)、氟哌酸(4 例)。联合用药方面,二联用药9 例,三联用药3 例;52 例患者联合应用多种药物,难以确定致病的具体药物。

3 讨论

相关研究结果显示,在不同地区药源性疾病的发病率大不相同,其在住院患者中的发病率可达到2%~20%[3]。本研究发现,一般药疹的发病率为80.13%,明显高于其他类型;造成药源性疾病最主要的原因是不合理和不规范用药,其致病的药物包括解热镇痛药、抗微生物药以及中药等。

对于药源性疾病,医师不容易做出正确的判断,常和患者自身基础疾病混淆,而对于药疹的判断则较为容易,因此,以皮肤有黏膜反应为特点的药疹的发病率居首位[4-5]。许多药物均可以导致药源性疾病的发生,患者联合应用多种药物时,较难确定其主要致病药物。本研究结果显示,抗微生物药的致病率达54.54%,明显高于其他品种。抗微生物口服制剂具有种类较多、使用前不用皮试、服用方便等特点,被广泛应用,因此其致病率较高。对于疾病的诊断和治疗用药不相适宜,就会导致药物的乱用,还会使药效不能达到治疗的理想效果,更有可能导致药源性疾病。

相关报道指出,2 种药物合用,其不良反应发生率为3.4%;3 种药物合用,其不良反应发生率为9.8%;随着联合用药的种类越多不良反应的发生率也呈逐渐上升趋势[6-8]。本研究结果显示,三联用药不良反应的发生率明显高于二联用药。在大多数情况下,药物联用会造成药动学、药效学、药剂学等方面的不良作用,严重影响到药物的吸收、分布、代谢、排泄,这些均可能导致药源性疾病。

本研究结果显示,自我用药占有较大的比例。由于对药物的了解不足,加上许多广告的误导,患者忽视了药物的毒副作用,同时自我用药的剂量过大,均使药源性疾病的发生率升高。观察本研究中60 例自我用药的患者发现,比较严重的现象为药物的滥用和误用,如20 例患者由于“同药异名”而误用有致敏史的药物,2 例患者分别因腋下疼痛、头痛、左胸疼痛乱用卡马西平,2 例患者在上呼吸道感染3 d 内即换用了红霉素、头孢氨苄、增效联磺片等药物。由此可见,应高度重视不合理的自我用药,随着生活节奏的加快,自我用药人群增多,必须给予其正确的用药指导[9-10]。

同时,若患者体质较弱或患有基础疾病,则有可能会改变一些药物的药效学,如肝病患者因肝功能的衰退,可使主要通过肝脏代谢的药物的血药浓度上升,从而发生药源性疾病[11-14]。

防范各种药源性疾病的原则包括:(1)根据适应证选择正确的药物;(2)用药应具有安全性、有效性、经济性;(3)具有针对性地确定患者用药的剂量、用法和疗程;(4)药物要调配适当;(5)要有目的地进行联合用药。因此,正确、合理的用药,在减少药源性疾病发生方面显得尤为重要[15]。

综上所述,临床医师应提高合理用药水平,加强对药源性疾病的了解,同时加大医药知识的普及,确保用药安全,防止药源性疾病发生,节约有限的卫生资源。

[1] 翟华强,王燕平,王永炎.中医临床药学的现状与未来[J].中国中药杂志,2013,38(3):459-461.

[2] 池里群.对中药药源性疾病及中药不良反应的探讨[J].中国医院用药评价与分析,2011,11(1):74-75.

[3] 吴永强. 中药临床药学的现状与发展[J]. 医学信息,2014,22(32):393,394.

[4] 张志红,钱秋芳,周景.小儿药疹173 例临床分析[J].中国皮肤性病学杂志,2012,26(12):1143.

[5] 谢建翔,张丽. 重症药疹297 例分析[J]. 中国医院药学杂志,2014,34(3):247-249.

[6] 张宝艳,宋兆立,刘中兴,等.我院门诊中、化学药物联合用药情况调查分析[J].中国医院用药评价与分析,2008,8(1):33-35.

[7] 余红丽,贾巍,张瑜.5 例联合用药案例分析[J].中国医院药学杂志,2012,32(5):390-391.

[8] 饶平妹.中成药临床应用不良反应及对策[J]. 时珍国医国药,2013,24(4):966.

[9] 谢二娟,李宇奇,宋咏堂.药源性心律失常研究进展[J].中国现代医学杂志,2011,21(11):1374-1379,1383.

[10] 陈彦伶,牟群,潘连德,等. 中华鳖药源性肝病模型的构建及其病理学观察[J].大连海洋大学学报,2013,28(1):61-66.

[11] 龙锐,邱峰,朱深银.回顾性分析药源性的间质性肺疾病53 例[J].中国临床药理学杂志,2013,29(1):65-67.

[12] 周仑.83 例老年药源性高血压的临床分析[J]. 中国医院药学杂志,2014,34(8):678-680.

[13] 于杰,姜丽丽,王建平.390 例药品不良反应报告分析[J].医药导报,2012,31(1):115-118.

[14] 林柳卿.我院门诊抗菌药物使用情况调查分析[J].中国医院用药评价与分析,2008,8(3):205-207.

[15] 杨惟惠,李芙蓉,赵映兰.儿科合理用药原则及不合理用药浅析[J].激光杂志,2012,33(4):95.