倾听心灵的回声

——辽宁省音乐家协会“古典室内乐系列音乐会”侧记

文/牛寒婷

倾听心灵的回声

——辽宁省音乐家协会“古典室内乐系列音乐会”侧记

文/牛寒婷

带着工作了一天的疲惫,坐在小小的音乐厅,感受灯光明亮的舞台,看着表演者神采奕奕地出场、酝酿情绪、投入情感;倾听着、欣赏着音乐从表演者的口中、手中、身体里、心灵中,自然而然地倾泻、流淌,直到它流至我的口、我的手、我的身、我的心。情感和情感汇聚,生命和生命交融,周遭的现实逐渐远去,艺术之幻景清晰逼真……一天甚至一周积攒的疲累,在这样的音乐时空中消散,余下的,只是音乐带来的平和愉悦、舒适美妙,又或者是一种不能自已的激动满怀——禁不住要向人倾吐、诉说,兴奋不已。

这些回味无穷的属于音乐的夜晚,总带来音乐的遐思。听着流行歌曲长大的我,几乎没有受过任何音乐的训练,所受的音乐教育也不足以让我熟练地识别五线谱,然而,当我意外地发现,对古典音乐,我听不懂,但我能触摸到它、感受到它,看到它的多彩丰富和瞬息万变时,我就知道,我被音乐的魔法给迷住了。钢琴独奏、歌剧表演、交响乐的音乐盛典,从此都具有了不同的意义。

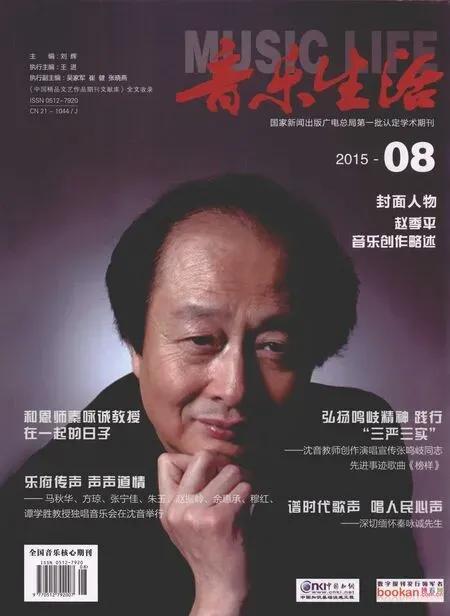

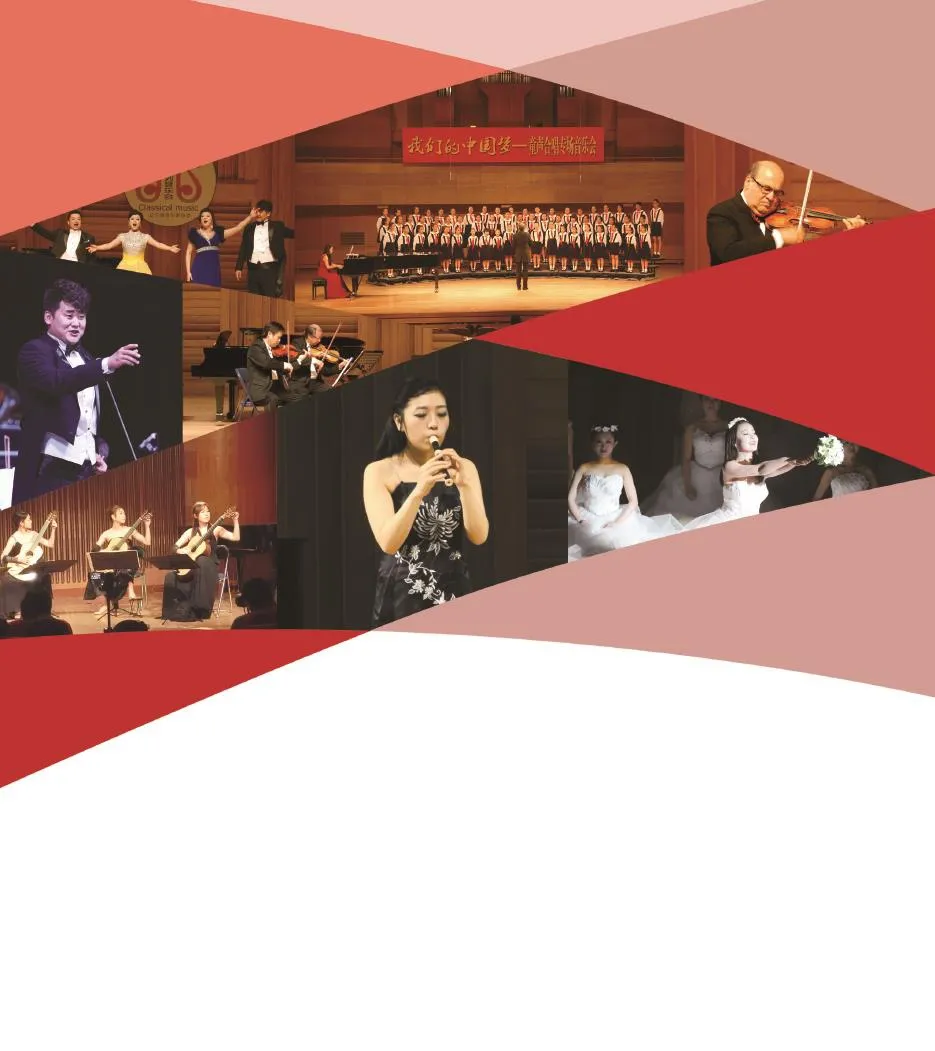

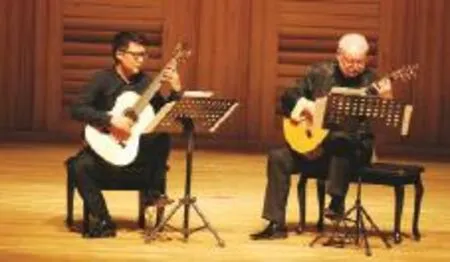

几年来,让我和许多像我一样喜欢亲近音乐的朋友,走入一座座音乐圣殿的是辽宁省音乐家协会举办的大型公益活动——“古典室内乐系列音乐会”。从2011年1月开始,每逢月初的首个星期五,音乐会都准时在典雅的音乐厅上演,古筝独奏、手风琴独奏、钢琴独奏、竖笛独奏、二胡独奏、歌剧专场、打击乐专场、合唱专场、声乐专场、民乐专场、琵琶独奏、古典吉他专场、铜管专场、管乐团专场、小号专场……除了月初的固定一场,辽宁省音协还随时根据情况举办加场音乐会,从2011年初到2015年5月,共举办66场室内乐音乐会。音乐会的表演者都是从事音乐艺术的专业人士:一些来自省内的专业演出团队;另一些则是全国乃至世界范围内的知名音乐家,他们到沈阳交流访学时,经辽宁省音协邀请,向沈阳观众奉献具有国家级、世界级演出水平的音乐会。几年来,正是这些专业团队和高水平的演出,给沈阳的音乐迷带来了接连不断的音乐的美的享受。

1

叔本华说,音乐是最高的艺术。在那些纠结于艺术本质的冥思苦想的时刻,这句话总会浮上心头。不同于文学通过语言文字构筑想象、开启心智、打开心灵,不同于造型艺术以直观的形式感带来视觉冲击,音乐以其独特的音响结构,最为直接地作用于人的心灵和情感。直接性,是音乐艺术审美接受的主要特征。阅读一部小说、一篇散文,或者仅仅是一首诗,我们都需要保持安静的内心状态,通过眼睛所获取的语言信息进行理解、体验,把文字的世界转换成想象中的世界。常常,由于自身语言的局限,我们只能阅读经过翻译的第二手资料。与文学相比,造型艺术则相对“直观”,它通过具有形式感的造型结构,通过眼见为实的“物”,直接作用于感官之中最为重要的视觉,从而引发向内的审美想象。由此,文学的语言文字,造型艺术的绘画、雕刻、建筑作品,就都是艺术接受的“中间物”——唯有通过这中间物,人才能抵达艺术体验和想象的个性化世界。

然而,音乐却全然不同。音乐虽也有音符、节奏、旋律等要素,但它们并不构成艺术接受上的中间物——即便是最为复杂的音响结构、音乐旋律,它们也能够“直接”地诉诸人的听觉,拨动人的心弦,从而引发人的情感体验和想象。可以说,音乐与人的心灵之间,没有任何需要过渡的“障碍物”,它甚至不存在语言的障碍。无论你是否通晓歌剧中的英语、法语、意大利语,无论你是否熟悉所倾听的整部音乐作品和它的创作背景,你都可以无条件地跟随它的节奏和旋律,被它的情感和情绪的释放所吸引,被它所蕴含的生命呼吸和精神韵律所触动,去抵达艺术的超越世界。

也许正是因为如此,音乐超越了其它艺术,成为一种“世界语言”。音乐,能够在最短的时间内,最直接地让人体验到艺术的奇妙幻境。我这个古典音乐的门外汉,每每为“听不懂”的古典乐曲所动,承接着音乐经典的“雨露恩泽”,就是例证。音乐通过它神奇的力量,在音乐厅的艺术场域内,把演奏者和倾听者、表演者和观赏者连接起来,让他们息息相通、心心相印。无论是表演者还是欣赏者,都徜徉在心灵的无功利状态之中,浸润于美的生成与享受。66场公益室内乐音乐会,不仅为观众提供了专业的音乐演出,更为省内的专业团体提供了登台表演的难得机会,尤其为成长中的青年演员提供了展示的舞台。无论是省内的青年音乐家,还是世界级的大音乐家,面对正在培育过程中的古典音乐观众群体,都全心、耐心地表演,展示专业水准,包容观众有待提高的音乐素养。正是演出的公益性,更多地摒除了外在功利的因素,使得表演者诉求的只是音乐的享受—— 一如倾听者那样,从而最大程度地激发了艺术的活力。在音乐会营造的轻松氛围之中,音乐家们收放自如,全情忘我地投入到音乐的世界之中,唤醒内在的音乐灵魂,释放更为充沛的生命活力。在这些具有仪式感的艺术瞬间,音乐,串连起共感的心灵:表演者情绪情感的释放,与观赏者对艺术体验的捕捉、生成相对接,心灵与心灵碰撞、融合到了一起。

2

音乐艺术像个精灵,总葆有它神秘的气质。

音乐作品有声乐作品和器乐作品之分。声乐作品因语言文字的介入,有具体的主题思想和意义指向,比如那些有歌词的歌曲,比如借助文学叙事创作的歌剧作品(如《茶花女》《卡门》),依靠这些语义,听者可以伴随音乐的旋律构建想象中的画面。而器乐作品,则完全不同。虽然有些器乐作品的标题有一定的意义指向,如柴科夫斯基的《一八一二序曲》、鲍罗丁的《在中亚细亚草原》、德彪西的《月光》等,可以引导对音乐作品所可能具有的“内容”的理解;但还有大量的器乐作品,并无明确的语义内涵,没有任何“内容”的介入和表达——如那些标题由乐器和音响结构样式构成的作品,如《中提琴D大调协奏曲》《b小调奏鸣曲Ⅳ 》《前奏曲a小调英国组曲第二号》。即便是那些有标题的器乐作品,因为音乐结构本身的复杂性,听者也可以完全抛开主题的暗示,“自由”地去倾听。正是在这,音乐显示了它的神秘、力量和魅力:器乐作品的复杂性和意义指向上的模糊、不确定性,最大程度地激发了接受者的审美体验,拓展了多元无限的想象空间。那有点像是把人抛到了荒野,任由他去自由地驰骋翱翔。如此,无论是音乐素养深厚的人,还是完全听不懂音乐的人,都能“不由自主”地打开自己——毋宁说是一种“被打开”——因为音乐是如此这般、直接地撞击着人的心灵。

正是审美接受时的直接性、冲击性,音乐艺术内容的不明确、复杂性——这两者的同时作用、缺一不可,构成了音乐的极大魅力。一方面是音乐瞬间击中心灵,旋律、节奏、声音的高低起伏刺激着感官,引发身心的律动,倾听者莫名地激动、愉悦;另一方面,这激动和愉悦,却又是那样的变化多端、无法塑形、不可名状、无法言喻。—— 或是激越与兴奋,或是和谐与舒缓,或是像远山一样绵长的忧伤,或是冲向天空的恣情肆意;听者甚至说不清在音乐袭来的瞬间,自己的身体和心灵究竟发生了什么!这内在于心灵的无名感受,主体尚且无法分辨,就更别说不同的人之间会有丝毫不差的相同感受。在此,音乐艺术彰显了艺术的本质特征:主体的差异体验决定了艺术言人人殊的活力与能量。正是那些指向无名的言说、那些让体验者身在其中的混沌,构成艺术最大的魅力,让与艺术一路相伴、繁衍至今的人类迷惑不已,也为艺术自身找到了存在的价值。

也许正是在这一意义上,叔本华才说音乐是最高的艺术。我国近代音乐家青主也曾言,“音乐是上界的语言”。在一切艺术之中,震慑心魂的音乐,是如此的不同。就像古典室内乐音乐会的演出,一次次地带我到音乐的广袤世界,让我跨越了音乐素养的贫乏,跨越了文化和语言的差异,跨越了知识累积的不足,让我用心去体验和感受:教我聆听,教我感知,教我诉说,教我思索。在那些美妙的音乐会上,望着台上音乐家的表演,在他们的举手投足间,我仿若看到那些无形的灵魂在舞动—— 是那些属于音乐的心魂,在瞬间溢出了表演者的身体,升腾了起来。那心魂的律动被我捕捉,连同他们的身体、他们的呼吸、他们的节奏,带给我不断的诧异和惊喜——他们怎么会歌唱着“我”的乐曲?他们怎么会诉说着“我”的诉说?我听到的、我眼见的、我触摸的、我体味的,竟都像是自己心灵的回声!我终于无法分辨,台下的我和台上的他们之间原本清晰的界限;我猜想,我和他们早已在独属于音乐的无数个魔法瞬间,发生了某种神秘的、默契的交换,一切都变得扑朔迷离……我所能知道的只是,在那些夜晚,圣洁的音乐洗刷我躁动的灵魂,我的身体亦伴随升腾的灵魂, 翩然起舞。

3

这是多元的时代。音乐的倾听与诉说,亦是多元的。多元意味着新的流变、可能与创造,意味着传统成为一隅,面临新生事物源源不断的挑战。古典音乐在现代主义、后现代主义的文化语境中,在大众娱乐文化的喧闹声中,在流行音乐席卷世界的风潮之中,退守到自己的小小园地。甚至对于某些对古典音乐一无所知、一无所感的大众而言,音乐,就只是些流行歌曲的代名词。而大众文化又常常是择取人类文明中最为浅显、简易的那一部分,推动它们的创生与流行,制造广而告之的社会效应。所以,尽管现在的人看上去处于一种离不开“音乐”的生活状态,说起音乐,那必是他们生活的重要部分,可音乐早已被最大程度地窄化或缩减到某一部分甚至仅仅是流行音乐的范围之内了。“中国好声音”、“中国梦之声”、“中国好音乐”这些流行音乐和大众娱乐所共同催生的火爆节目,被冠以“音乐”之名,即是例证。

当然,这里并非是以捍卫传统和音乐经典的卫道士般的说教,来指责被大众文化“经营”起来的过于热闹的流行乐坛,也无异于以经典指斥流行、以严肃贬低娱乐。因为,多元乃是一种现代精神,是尊重不同的存在——个体的存在、生命的存在、差异的存在、变化的存在。流行音乐本身,因它作为大众娱乐文化的浅表性,它在音乐性上的相对容易和简单,都为大众的接受和娱乐文化的推出、打造提供了方便。而就实际的审美接受来说,也不能否认它所起到的积极作用:它像晚间电视剧和许多心灵鸡汤式的畅销书籍一样,慰藉、陪伴了无数普通凡常个体的心灵。不同音乐形态自有其存在的合理性,理解差异是提倡多元的前提。唯有在开放的语境中,谈论古典音乐及其必要性,才更彰显其意义和价值。

文化经典是人类在源远流长的文明发展过程中筛选和留存下来的,经典文本集合了人类非凡的心智能力和创造活力,成为文明的里程碑式的标识。就音乐来说,经典作品的存在是人类心智高度发达的象征。大量的古典音乐作品,其音乐结构的复杂、曼妙、不可复制,其对人类心灵的深远影响,其审美接受上的言人人殊、无法言说,是人类感受力、领悟力、想象力、创造力的集中体现。对古典音乐的欣赏和倾听,是对人的感知和心智能力的考验,是对人基本的感受力的考察。就此而言,音乐经典不仅仅在艺术的层面上,更在全面的人的发展上,凸显了价值与意义——古典音乐乃是对人的内在视域的一种开发。古典音乐不仅仅是音乐艺术创造的经典,更是一种与人的精神生活和内心需求相勾连的一种存在。经典艺术世代恒久不衰的魅力正在于,其所凝聚的内在活力和创造力量与人类的生存相伴相生。

从这一意义上说,四年多来辽宁省音乐家协会举办的66场古典室内乐音乐会,就不仅仅是一种文化公益行为,不仅仅是音乐文化、音乐教育建设的迫切需要,而更是一种传承古典艺术、传播音乐经典的文化担当。尤其在当下普遍浮躁、文化感缺失、抛弃传统、离散价值和意义中心的时代环境中,这60多场古典室内乐音乐会为人们提供了一个回归音乐艺术经典、重塑心灵和精神生活的难得途径。古典音乐,属于那些肯付出时间和精力去接受音乐训练的人们。音乐使他们在持续的精神努力和意志品质的强化之中,收获心灵和人性的丰厚赠与,开辟和发现艺术的崭新天地, 获得关于音乐的美的认知,以填补和弥合快速、浮华、功利的日常生活的文化缺口和文明罅隙。就人类的精神生活而言,付出努力的艰辛程度和收获愉悦的深邃程度,是成正比的;越是挑战自己的心智、感知、耐心、延迟快感的能力,也就越能获得一种更为繁丰、复杂、深刻、厚重的精神愉悦。这是音乐经典乃至艺术经典得以生成和世代流传的根本原因,这也是任何浅表的流行文化、转瞬即逝的文化泡沫所无法抵达和替代的。古典音乐乃至所有人类的艺术经典,像暗室里常开不败的花朵,虽偏于时代的角落,却生生不息,终究会吸引住那些寻觅持久芳香的人们。

4

时间跨度上四年多的坚持与历练,一场场音乐会的精心呈现、认真态度和专业精神,组织者持之以恒的信念与理想,音乐家们无偿的付出和精彩表演,工作人员全心投入其中的担当,以及培养起的观众持续的热情与积极的呼应……都使得“古典室内乐系列音乐会”构成了一个重大的“事件”,一个经典艺术鲜活存在的“缩影”,一个浮华时代的音乐“神话”。在流行音乐大行其道、遍布生活角落的同时,这一事件本身证明了音乐经典在时间的流逝之中,所释放出的巨大潜能和活力,也从反面提示了音乐等其他文化艺术建设的缺口——经典艺术推动与传播的不足和限度。以沈阳为例,专业音乐会的演出少之又少,老百姓能接触到古典音乐的机会极为有限。对古典音乐,人们尚不知为何物,又何谈喜欢与欣赏。值得一提的是,辽宁省音乐家协会传播经典艺术的示范作用,已然彰显出来。天津市音乐家协会专程到沈阳考察“古典室内乐系列音乐会”,并于2015年开始每月举办一场音乐会,现在已成功举办4场。

对音乐经典的传播与推广任重道远。几年来,辽宁省音乐家协会在不断的努力与坚持中,培养起“一小撮”铁杆的古典音乐观众群体。每一场演出,音乐厅楼上楼下座无虚席,甚至在音乐厅的后面和两边的空地上也常常挤满了喜爱音乐的人。这使每一次的音乐会,都像是一场意外的音乐盛会,凝神屏息的倾听瞬间,凝聚的是一颗颗渴望音乐的心。2011年11月22日的第十五场音乐会,正赶上沈阳刚刚下了一场大雪,演员们克服困难依旧早早到音乐厅彩排、等候,组织者担心大雪会阻碍观众的到场,最后却同样是一场观众众多、令人难忘的音乐会。几年的时间里,为数不少的观众坚持听每一场音乐会,接受着音乐的持续训练,增强了对音乐的感受力和心灵的领悟力,增长了音乐知识和素养,受到了艺术的熏陶,培养起对古典音乐的向往与热爱。这几年,“古典室内乐系列音乐会”成为辽宁音乐界的一个重要平台:音乐圈内的专业人士有了汇聚的舞台,这个舞台亲切、温暖、融洽、和谐;而喜欢音乐的朋友,也在热闹喧嚣的流行音乐之外,发现了一个更为广阔、迷人、深邃的音乐世界。

提升大众音乐素养,普及音乐知识,推动社会音乐教育,是个沉重而艰难的课题。如果说,“古典室内乐系列音乐会”为传播古典音乐所做的持续不断的努力,是一种消费语境下捍卫精英艺术的“提高”的行为,那么它也同样致力于提升大众音乐鉴赏能力、推动社会音乐教育的“普及”的实践。音乐艺术的“普及”与“提高”,是辽宁省音乐家协会举办“古典室内乐系列音乐会”活动的初衷。普及音乐知识成为音乐会中的一项重要工作。在每一场音乐会开始前或过程中,省音乐家协会都会安排主持人,给观众讲解倾听音乐会的一些基本常识:包括保持安静、坐姿端正、手机静音、鼓掌的时间等等,在潜移默化中不断帮助观众养成好的音乐习惯。

任何教育都应从娃娃抓起,让孩子从小接触、学习乐器,营造音乐的文化氛围,让音乐成为孩子们生活中不可或缺的一部分。以艺术的博大深邃滋养幼小的心灵,一直是系列音乐会活动的主要策划人和负责人、辽宁省音乐家协会秘书长汪敏的一贯音乐教育理念和理想。在音乐会的固定观众群中,有不少跟随家长而来的孩童。在针对儿童举办的第24场“鼓林声声——献给亲爱的孩子们”专场音乐会中,汪敏在开场白中,耐心地告诉小朋友们倾听音乐会时保持安静的重要性,为了鼓励他们学习音乐,她向在场的每一个孩子赠送一支铅笔。这是对学习音乐的儿童的关爱,更是一种音乐教育思想的呈现和表达。这样的故事和细节,在音乐会中不胜枚举。辽宁音协所营造的轻松愉快的音乐大家庭的氛围,温暖了所有愈来愈喜欢古典音乐的朋友。

“春之声”、“夏之夜”、“秋之歌”、“冬之旅”,是“古典室内乐系列音乐会”四个演出季的名字,他们分别来自古典乐曲的曲名。辽宁省音乐家协会陪伴着沈阳的音乐迷,走过了4个春夏秋冬的浪漫音乐旅程。短暂的人生路上,又能有多少这样独特而充满艺术魅惑、铭刻进生命记忆的旅程?汪敏起初所策划的“古典室内乐系列音乐会”计划坚持三年,举办50场,但是,属全国首创的“古典室内乐系列音乐会”经过3年的举办,在全国音乐界产生了很大的反响,受到了广大观众的欢迎和专业界普遍赞誉。在这种情势下,公益活动“古典室内乐系列音乐会”继50场后,又继续坚持举办至今。一切的努力都是值得的。辽宁省音乐家协会的音乐公益活动没有终点,它是一个未竟的事业。还记得第五十场是为纪念威尔第诞辰200周年的“威尔第歌剧作品专场音乐会”。那一场演出阵容强大,参演者达到了一百多人,汇聚了省内音乐界的精兵强将,是辽宁歌剧演出前所未有的盛举。华美的舞台上,盛装出演的演员们光彩照人,《茶花女》《游吟诗人》《唐卡洛斯》的故事激荡着心灵,演员们投入精彩的表演中,像是依依不舍的告别,亦像是艺术的狂欢——几年下来,离不开这个舞台的,除了音乐迷,也还有他们。威尔第绚丽动人的音乐世界,成为“古典室内乐系列音乐会”珍贵回忆的一部分,亦是这一大型公益活动里程碑式的纪念。这之后,带着音乐的迷梦,带着艺术的信仰,带着执着与坚持,辽宁省音乐家协会继续走在音乐公益事业的康庄大道上。

(责任编辑 董婷婷)

——天津音乐学院第四十期“天籁讲坛”