斯美塔那的《维谢赫拉德》

文/孙熠①

斯美塔那的《维谢赫拉德》

文/孙熠①

19世纪50年代,李斯特首创“交响诗”体裁之后,最先响应和追随李斯特的作曲家是捷克人斯美塔那。1857年斯美塔那访问魏玛时,李斯特热情地接待了他。在那里上演的节庆音乐会上,斯美塔那有幸听到了李斯特所创作的交响诗作品。这种新颖独特而又充满诗性意蕴的“新潮”音乐,震撼了这位年轻波西米亚作曲家的心灵,他迅速找到了自己未来音乐发展的方向,他清楚地认识到“标题音乐”将是今后管弦乐创作的主要趋势。在李斯特的提携与指引下,斯美塔那先后创作了9首内容各异、形式多样的交响诗。其中,最著名的作品系列当属交响诗套曲《我的祖国》。

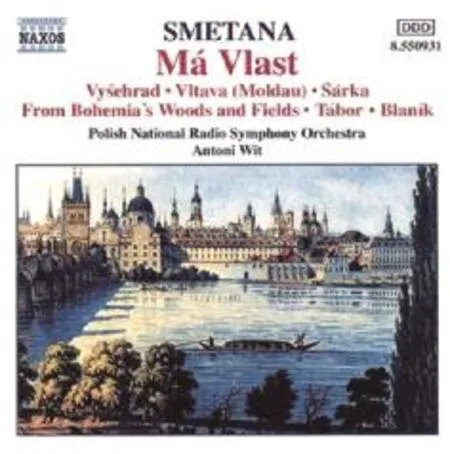

《我的祖国》是一部描写捷克人民历史、自然风光、神话传说的交响史诗。套曲写于 1874—1879年间,共包括6篇标题各具特色但主题思想统一的独立乐章:第一乐章《维谢赫拉德》追忆捷克往昔历史的辉煌与光荣;第二乐章《伏尔塔瓦河》表达对母亲河的崇敬与赞美;第三乐章《莎尔卡》再现捷克民间传说中女英雄莎尔卡的传奇故事;第四乐章《捷克的田野和森林》描写祖国的自然风光与人民生活;第五乐章《塔波尔》和第六乐章《布兰尼克山》诉说捷克历史上“胡斯党人”与异族统治者的顽强斗争。作品从不同侧面表达了作曲家对祖国的赞美与热爱,以唤起捷克人民的民族自豪感与爱国热情。

提到交响诗套曲《我的祖国》,人们最耳熟能详的乐章可能就是优美抒情的《伏尔塔瓦河》。

但是,从套曲形式结构统一的视角出发,《维谢赫拉德》是套曲中最重要的一首交响诗。作为一部庞大的管弦乐套曲,《我的祖国》的演奏时长几近80分钟!几乎是音乐史上篇幅最为“浩瀚”的交响诗篇了。而维系全曲统一,防止多乐章结构过度松散与离心的任务则主要由第一乐章《维谢赫拉德》来承担。乐曲通过“维谢赫拉德”主题在套曲中的贯穿运用,加强了各乐章之间的联系,保持了套曲形式的完整。另外,从主题思想开篇立论的视角出发,交响诗借助“维谢赫拉德古堡”这一历史图景的描写,将音响画面“穿越”至千年之前波西米亚的古老王朝,来追溯捷克民族形成与发展的历程,进而从题材立意的高度点明整部套曲的创作主旨:承继光辉历史文化,彰显独立民族精神。因此,《维谢赫拉德》是统摄全曲创作灵魂、奠定作品思想基调的重要乐章。

由此,本期的标题交响音乐之旅就以《维谢赫拉德》乐章为诠释对象,引领读者进入这座用交响语汇建筑而成的“中世纪古堡”,探寻这座“古堡”背后所隐藏的陈年往事与现实隐喻,进而对斯美塔那相较“李斯特交响诗创作模式”所做的继承与创新加以梳理,最后对这首交响诗的音响结构进行分析。

一、“维谢赫拉德”的标题内容与深层寓意

交响诗《维谢赫拉德》创作于1874年9月,于1875年3月14日首演并获公众高度赞誉。作品的内容与斯美塔那所创作的歌剧《李布舍》有密切联系。李布舍是捷克历史上第一个封建王朝——普什米塞王朝的王后,维谢赫拉德城堡因她而创建。在歌剧《李布舍》创作之时,斯美塔那就打算创作一部具有纪念性质的标题交响作品,他想把这部作品作为歌剧内容的延续。于是,他很自然地想到了与李布舍王后相关的维谢赫拉德城堡。

在歌剧《李布舍》的结尾,这位捷克历史上的开国女英雄向人民预言捷克将有光明的未来。而交响诗《维谢赫拉德》的标题内容再续前篇,是对祖国昔日荣光的诗意回想。乐曲的标题文字大意如下:“游吟诗人卢米尔奏响了竖琴,讲述古老骑士的时代和战斗。此刻,城堡过去辉煌灿烂的时光,似乎重回眼前。公爵与王侯们的座前,簇拥着大群雄姿英发的骑士……战士的脚步声与胜利的欢呼声相互应和。然而,诗人眼里马上又浮现昔日城堡没落的景象。残酷的战争将金碧辉煌的巨殿华堂悉数化为瓦砾。在猛烈的暴风雨过后,城堡湮没在一片废墟之中……卢米尔竖琴的回声从废墟中传出,如泣如诉,哀婉动人。”

在捷克语中,“维谢赫拉德”的字面含义是“高处的城堡”,它位于首都布拉格的南郊,是矗立于伏尔塔瓦河东岸高岗之上的一座巍峨的古代城堡。相传在公元9世纪,李布舍站在伏尔塔瓦河西畔的悬崖上向东遥望,选定在河的对岸修建这座城堡。由于地处战略制高点,登临维谢赫拉德城堡即可俯瞰伏尔塔瓦河山谷以及布拉格城,因此在捷克历史上,这座城堡曾是一座重要的军事防御要塞。在公元9-14世纪,维谢赫拉德城堡还是普什米塞家族的王府所在地,历代波西米亚国王都在此加冕就职。后来,城堡在1420年的胡斯战争中受到毁坏,成为历史遗迹。

选择这样一座历史建筑作为标题,作曲家自然有其深层考量。作为古代捷克民族的发端之处与立国之地,维谢赫拉德城堡一直是捷克民族争取国家独立、反抗异族统治的精神象征,具有重要的历史文化意义与现实价值。作曲家正是通过缅怀这座古堡光辉的历史,来传达自己强烈的民族情感,进而鼓舞和激励着捷克人民对祖国光明未来的信心。

二、“民族主义”的交响诗篇

作为李斯特音乐的重要信徒,斯美塔那在创作早期阶段曾深受李斯特标题音乐创作理念的影响。他在瑞典哥德堡工作时期(1856——1861年),曾模仿李斯特交响诗的体裁形式,创作了三首文学题材的交响诗:《理查德三世》 《瓦伦斯坦营地》《哈空·亚尔》。这几部作品集中体现了李斯特交响诗的创作原则,即表现文本诗意、诠释戏剧寓涵。但是这些作品的标题内容与捷克民族的人文历史并无直接联系,尚属于临摹“李斯特交响诗模式”的“习作”。

1861年斯美塔那返回祖国后,其创作逐渐显露出强烈的民族主义倾向。他对祖国的历史和文化表现出强烈的兴趣,开始有意识地选用本民族的题材进行创作,而这种爱国情结与其周遭的生存环境密切相关。

19世纪的捷克还不是一个独立的国家,斯美塔那的出生地波西米亚当时还是奥地利哈尔斯堡王朝统治下的一个行省。作为一个弱小民族的音乐家,斯美塔那生活在一个民族解放运动风起云涌的时代。面对德奥音乐文化“主流”的强势,面对捷克本土音乐文化缺失的现状,富于民族自豪感的斯美塔那不甘做附庸,一直抱有振兴捷克民族音乐文化的希冀与理想。他曾说:“我们的民族一向以音乐民族著称,为爱国主义精神所鼓舞的艺术家的任务,就在于巩固这一光荣传统”。 就具体创作而言,不同于“老捷克党”(是当时捷克乐坛保守的一派,与以斯美塔那为代表的追求进步创作观的“新捷克党”相对立。就探索捷克民族音乐发展道路的问题,两派意见相左)俗套的创作方式,他不满足于做那种仅将各式民间音乐旋律加以组合的“表面文章”,而是冀望将捷克民族的文化精髓寓于音乐创作之中。除了在捷克民族歌剧领域倾注巨大热情之外,他开始探寻交响诗创作模式的新路。为了更好地展示民族文化、表达爱国热忱,斯美塔那将交响诗标题的“取材范围”从诗歌、文学、戏剧、美术等“普适性”内容扩展到捷克民族的人文风物、历史事件和古老传说。在标题内容“民族化”的同时,斯美塔那还成功地把“李斯特交响诗模式”所蕴含的“诗性”转化为“民族精神”,这样就将“李斯特交响诗模式”所遵循的“诗意概括”的创作路线延伸至爱国主义思想的提炼和升华。由此,斯美塔那拓展了交响诗的表现范围,丰富了这一体裁的内涵意蕴,使交响诗成为抒发民族情怀,彰显爱国主义思想的理想载体。

就交响诗《维谢赫拉德》而言,斯美塔那以一座捷克中世纪的古堡为题材,其标题意向已经脱离了“李斯特交响诗模式”下的标题内容与艺术作品相联系的体裁特征。这位充满爱国热情的作曲家,通过音乐穿梭于自己民族昔日辉煌壮丽的时代,以这首“古堡”的交响颂歌寄托了对祖国未来美好愿景的时代诉求,作品所承载的波西米亚人民自强不息的民族精神即是这首交响诗所传递的“诗意蕴涵”。另外,创作此曲时已深受失聪之痛的斯美塔那,面对生命的挫折与民族的磨难,是否还抱有一份赤壁怀古般的心境呢?这就留待读者在品鉴这首交响诗之后自己去想象与感受了……

三、乐曲分析

交响诗《维谢赫拉德》采用单主题的复三部曲式,分为“慢—快—慢”三个段落。整首乐曲主要由“维谢赫拉德”主题的变化和发展所构成。

首先是八小节的引子,两架竖琴奏出“维谢赫拉德”的城堡动机,让人联想到游吟诗人卢米尔开始弹奏竖琴,开始诉说那过去的故事。呈示部采用庄严的慢板,主要歌颂城堡往昔的光辉历史。先用大管与圆号完整地呈现了“维谢赫拉德”的主题,随后主题转接至木管组,以饱满厚重的音响表现了城堡的宏伟与庄严。同时,定音鼓与小号以渐进的力度加入四度音型,好似整装待发的骑士集结好队伍,正由远及近地步入城堡,接受君王的检阅。经过一段发展,全部乐器以更为明朗的色泽与更加昂扬的姿态复述了这段主题,城堡往昔辉煌灿烂的情景仿佛重现,气势磅礴的音响效果使人倍感振奋与骄傲。另外,主题旋律末尾还添加了一段迂回上扬的音调,好似环绕城堡的伏尔塔瓦河正奔涌向前。

随后,音乐速度加快,气氛骤变,乐曲进入中部。这一部分主要叙述骑士的战斗与城堡的衰落,分前后两个发展阶段对“维谢赫拉德”主题做各种发展与变形。第一阶段,先是运用二声部赋格段的手法,将主题分解为动机性的片段并不断向前推动,象征着战士们与来犯的敌人进行着英勇的斗争;接着,主题转换为贝多芬“命运动机”式的节奏音型,在铜管乐嘹亮的军号声中,勇士们正向着胜利而前进。第二阶段,“维谢赫拉德”主题变形为一首宽广深情的动人歌曲,在军号的呐喊与策动下,这一抒情曲调逐步发展成凯旋的颂歌,好像整个城堡都震荡着胜利的欢呼;随后,激烈的鏖战再次到来,主题在开阔的音响幅度中跌宕起伏……高潮过后,音乐的紧张度逐步减弱,在弦乐组战栗不安的震音中,一切都静息下来。由于敌我力量悬殊,城堡不幸陷入敌手,这时,单簧管缓缓升起刚才那段抒情的旋律,“维谢赫拉德”主题此时变成了一个哀伤的曲调。

再现部的速度回到慢板,竖琴声再次响起,木管组与弦乐组重新奏响崇高而庄严的“维谢赫拉德”主题。随后,音乐进入尾声,整个乐队以恢弘壮伟的音响再次回顾了主题,它是对城堡光辉历史的回照。最后,竖琴的琶音音型仿佛是诗人拨弦吟唱的回声,乐曲以轻微的和弦声结束在哀伤的音符上。

(责任编辑 吴家军)

① 孙熠:上海音乐学院2013级博士研究生。