《油气田地下地质学》课程教学改革实践研究

尹太举,罗瑜洁 (长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)

《油气田地下地质学》课程教学改革实践研究

尹太举,罗瑜洁(长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100)

[摘要]《油气田地下地质学》是资源勘查工程等专业的核心课程,是一门综合性、实践性较强的专业课,具有研究内容广泛、综合性强、实用性强的特点,不仅将理论教学和油气田生产实际紧密结合在一起,而且能在实例中训练学生的创新性思维、实践能力和对知识综合应用的能力。基于该课程的特点,针对长江大学资源勘查工程专业《油气田地下地质学》课程教学现状及存在的问题(如课程内容与目标不一致、教学手段与课程特点不一致、课程考核方式与课程特点不一致等),以学生需求和培养目标为出发点,从课程内容体系的优化、教学方法和教学手段的多样化、考核方式的改革等3个方面对《油气田地下地质学》课程教学改革实践进行了研究。

[关键词]《油气田地下地质学》;课程内容体系;教学方法和教学手段;考核方式

我国目前的石油工业化处于高速发展的过程中,并逐渐参与到了国际竞争的行列中[1],这对我国培养出掌握高新技术人才有了进一步的需求。为了紧跟世界教育改革的潮流,适应21世纪石油人才的需求,各石油高校应深化地质及石油类专业教学改革,培养出高素质、高能力的人才。石油院校的课程体制改革关系着广大石油学子的知识储备,关系着国家综合国力的提升。

《油气田地下地质学》是一门资源勘查工程(油气资源勘查方向)的专业核心课程,也是资源勘查工程专业(油气勘查方向)的2大专业主干课程之一。其课程内容主要包括有地质资料的录取到综合利用地质、地球物理、实验室分析化验及试油试采等资料,来解决地下油气田地质构造、储层特性、油气水的分布、油气藏的物理性质、油气藏的能量、油气储量等问题;主要任务是明确油气田地下地质的主要研究内容,掌握油气田地下地质研究的基本方法,熟悉研究流程,掌握利用地质方法解决油藏开发动态问题的方法;了解油气藏开发特点和提高采收率新技术,疏理已学专业课程,构建完善的专业知识结构,培养利用地质观点和思路分析、解决油气田勘探开发过程中的地质问题以及认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。作为一门方法课,《油气田地下地质学》课程具有研究内容广泛、综合性强、实用性强的特点[2~4],不仅将理论教学和油气田生产实际紧密结合在一起,而且能在实例中训练学生的创新性思维、实践能力和对知识综合应用的能力,是培养其创新能力最重要的课程。然而,近年来的教学实践表明,《油气田地下地质学》课程目前的教学总体安排已与教学目标具有一定的偏差,不太适应课程特点和学生成长需要。为此,笔者以长江大学新的一轮教学培养计划和教学大纲制定为契机,对《油气田地下地质学》的教学内容、教学方法和课程考核方式等方面提出了一系列的改革建议。

1课程教学现状及存在的问题

1.1 课程安排

该课程包括理论教学和油田实习2大部分,原教学计划中理论课学时72学时,其中实验教学12学时,同时为了加强实践教学,将油田实习设定为4周,而地质学专业、地化专业更偏重于油田地质,因而其课程计划中设定其油田实践为3周。

《油气田地下地质学》是学生系统学习了《地球科学概论》、《矿物岩石学》、《地史古生物学》、《沉积学》、《构造地质学》、《石油地质学》、《地球物理勘探》、《地球物理测井》和《油层物理》等专业课后开设的一门综合性强的课程[5]。该课程的理论教学安排在大四第1学期,一般上课时间为一学期,实习则安排在大四的第2学期。一些学生反映基础课程的学习与该课程的学习安排时间相差较远,一是基础课大部分安排在大三上学期或者下学期的前几周;二是理论教学与社会实践时间相差较久,理论课安排在大四上学期,而实习则安排在下学期,学生对很多知识都没能在有效的时间内进行巩固,不能“趁热打铁式”的学习,使得实践教学与理论衔接较差,影响了教学效果。

1.2 课程内容

《油气田地下地质学》课程研究内容相当丰富、知识点多,在相对有限的课时使得每次课讲授的内容过少使得教学进度过慢,或信息量过大,学生没有足够的时间来进行课外信息的阅读与深入的学习。若将理论、方法和流程等内容均进行详细讲解,不仅时间不够,而且学生也难以理解消化。而课程目前的教学实践中,重理论、轻实践,重讲授、轻动手,重概念、轻方法,与课程的特点不相符。多而繁杂的教学内容,包括前期的资料采集、中间的地质研究和后面的开发应用,使得学生望而生畏,影响了学生学习的积极性。

另外,该课程主要目的在于培养学生多学科知识的综合运用能力以及应用静、动态资料研究油气田勘探开发中地下地质问题的基本技能,而授课内容更多地是偏重于基本概念的阐述和基本理论的重复,没有针对油田的需要,提出具体的问题,对解决问题的思路方法进行深入、系统的讲解,脉络不够清晰,且没有对解决问题的方法流程细节进行深入的解释。且课堂运用的实例多为传统的知识,无法满足学生对现代最新技术的需求。

1.3 教学手段

教学手段是教学的基本要素之一,在教学环节中架起了师生交流的平台,承接着双向沟通的作用的。目前,《油气田地下地质学》课程教学还是采用老师讲解为主的理论课程教学方法,配合少量的练习,学生的思、辨不足,特别是给学生的主动性环节过少,不能很好地训练学生的动手能力和解决问题的能力。该课程具有较强的实践性,要求学生能在应用中强化理论知识,在实践中不断创新。以讲授为主的教学方法,学生被动,不仅积极性难于调动起来,而且没有充分的训练机会,学生难于掌握相对较为具体的解决方法和流程,学生实际应用知识解决问题能力的培养更是难于谈起。过于倚重理论讲解必将导致实践的相对不足,尽管相对于其他基础课程教学中加重了的实践教学的比例,如课后作业、课程设计、实验等,但系统性不强,学生不够重视,教学效果并不明显。同时教学过程中的较少互动,特别是针对课程问题的讨论的不足,使得学生协作解决复杂地质问题的团队协作能力难以得到有效的训练。

1.4 考核方式

目前的应试性的考核方式过多地强调对概念、原理以及死板的知识要点的考核,无法评价一个学生能否充分利用已学技术综合解决油气田地下地质问题,这样的考核方式既不能检验学生的该课程综合理解能力,也无法体现其实用性,更无法体现课程的目标。

2教学改革实践

2.1 课程内容体系的优化

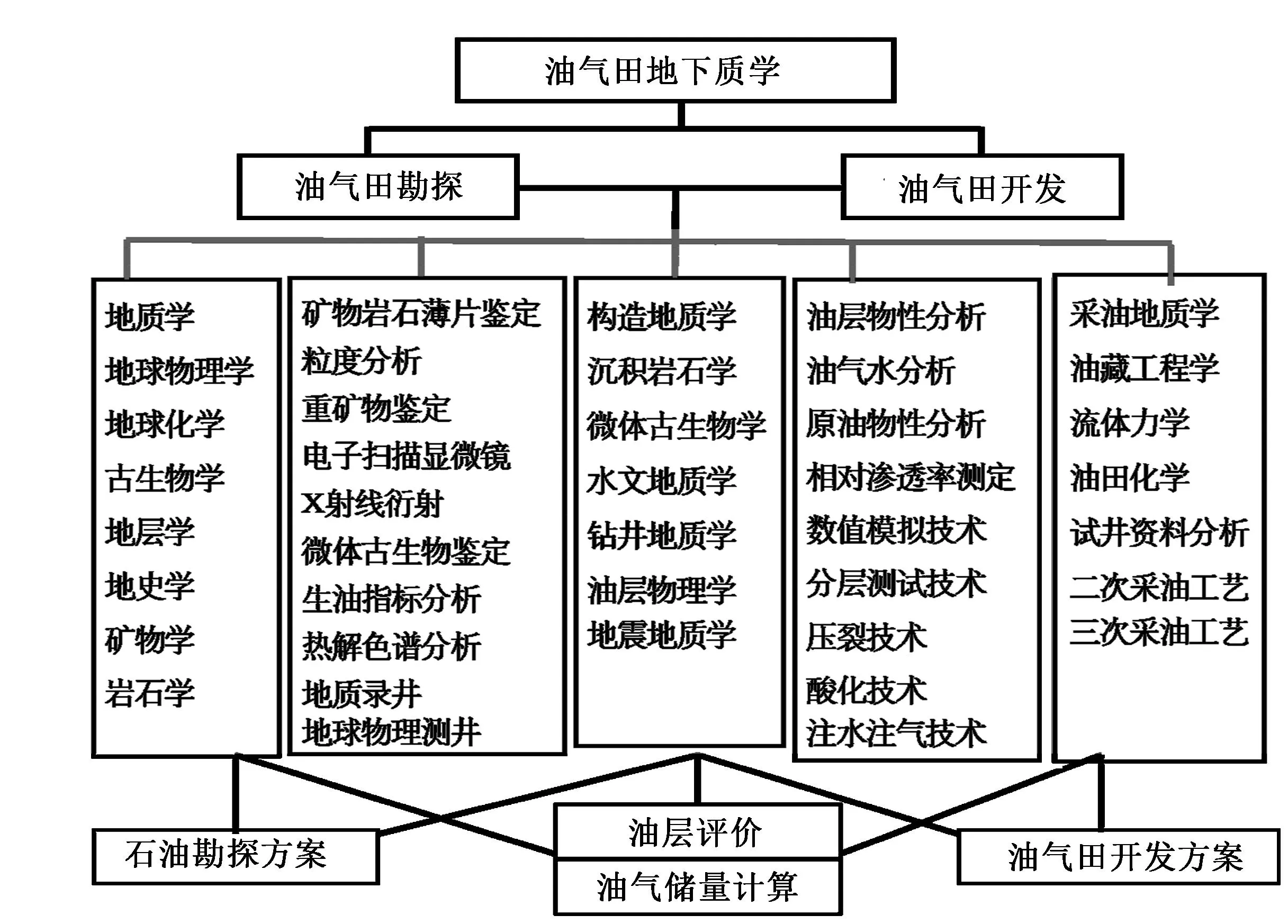

为了进一步突出该课程的实用性、方法性等特点,笔者对该课程进行的整合优化,主要是以方法和流程为主线,淡化原理及概念的重要性,强调理论推理,摒弃死记硬背的学习方法,以课本为基础,结合大量的实例进行讲解与练习,不断拓展学生的思维,丰富学生的视野。在教学过程中强调课程之间的联系性,同时鼓励学生学会总结,疏理知识联系,构架知识结构(见图1)。课程讲解和学习中,强调以往课程的结合,树立体系概念,强化过程特点,要求学生从问题提出、理论支持、资料基础、解决方案和流程、解决结果(图件),结果应用等6个方面,对每个问题分析解决,形成一个以勘探开发需求为主线,以不同阶段特点为依据的解决问题的方法、思路体系。

图1 《油气田地下地质学》课程知识结构图

2.2 教学方法和教学手段的多样化

针对《油气田地下地质学》综合性、实践性的特点,笔者采用课堂讲授、习题、实验、实习和课程设计等相结合的多样化的教学方法和教学手段。

1)在教学实践中加大练习环节,以学生为中心,组织学生授课,不仅提高了学生自主学习的能力,拓展了知识面,同时也锻炼了学生的演讲水平以及反应能力。对于难度一般的问题,例如油水层识别、地层对比方法、非均质性分析、储量计算等内容,让同学们自己做PPT讲解,其他同学质疑,通过学生的讲解环节明确感觉到学生组织能力、表达能力有明显的提高,可以胜任一般的科技汇报。

2)增加练习比例,提高分析解决问题的能力,针对油气田地下地质问题,应用科研中的实际资料,引导学生解决问题,通过对问题的分析、方法的适用性的探讨、解决流程的细化,使学生培养起地质思路。增加了井位部署和设计、构造图编制、油气田储量计算、开发动态分析等针对性的练习和实验,将各种地质情况综合到练习中,让学生有更多的思考和练习。

3)增加互动,设置讨论环节,提高学生的积极性。课程中提问和讨论,以问题解决的思路一步步引导学生去发现问题,参与到问题的解决中来。如对于容积法储量计算,分析储量计算的基本依据,将储量从地质体到孔隙体积,到含油体系,到地面石油体系,再到质量。解决一般的参数后重点解决油水界面的问题和有效厚度的问题,既使学生有个整体的认识,又突出了重点,学生通过一步步的思考,能很好把握问题的解决思路。

4)针对课后习题练习以及课程设计,采用分小组进行,不同小组不同的题目,不同的任务,并以油田最新的实际资料为材料,不仅避免了照抄书本或他人的现象,而且锻炼学生理论与实际相联系的能力,以及团队合作的精神。

2.3 课程考核方式的改革

一门课程的考核方式在很大程度上影响的学生对知识掌握的效果,对学生的学习起着重要的导向作用。部分学生为了高分数而采用死记硬背的方法,这些人往往能取得较高的分数,很明显重分数评价方式对学生来说是不公平的,也不适用于对该课程的考核。为此笔者对该课程的考核方式进行了改革,注重知识结构与能力,主要体现在以下3个方面:

1)结合新的课程体系改革的精神,增加平时成绩的比重。将平时成绩提高到50%,主要包括上课的表现,课后习题、课程设计和实验等的完成质量,特别是学生上课PPT的准备、讲解及随课作业的完成情况,重点考核学生解决问题的能力。

2)改革考试内容。改变以往考试中以基础概念与理论的考核为重点的考查思路,以图件制作、解释和编制为核心,突出了实践性以及实用性为导向,引导学生走向思考、创新能力为核心的学习思路和方向。

3)增加口试环节。通过口试中交流,进一步引导、考核学生对对知识的总结梳理,形成整体知识结构等。

3结语

《油气田地下地质学》教学改革的目标在于提高学生的地质意识和工作能力,而且能为将来更好地适应将来岗位的需要打下坚实的基础。在该课程教学实践中,借助多媒体教学,把课堂教学内容和科研实际联系起来,把基本概念、理论和技术方法融入解决某方面地下地质问题的研究思路中,采用自学、课堂讨论及单元考核等方式,使学生在课堂中受到如何解决实际地质问题的熏陶,培养独立思考能力,建立适合研究对象和地质条件的研究思路,对完成该课程的教学目标收到了较好的效果。同时,在重点和难点部分安排习题制图及课程设计等实践教学环节,培养了学生在独立动手解决问题过程中,掌握基本理论和方法,提高图件编制能力及综合分析能力,激发了学生学习的积极性。

基于以上的认识,课程组在对石油基地班和卓越班的教学过程中进行了改革实践,通过重新组合课程内容、重新设计教学过程以及改革考试方式,学生课堂学习的积极性得到了极大的提高,课堂氛围活跃,学生在老师的引导下,对问题积极思考,能够主动地探讨解决的思路和方法。对学生口试、多媒体表述考核及综合考试情况的分析表明,学生对课程结构的把握有较大的提高,能够解决较为复杂的综合地质问题,基本能够适应油田地质研究的基本要求。

[参考文献]

[1]孙桂敏. 石油地质专业教学改革[J].科技与企业,2013(13):292.

[2] 张立强,国景星,李红南.“油气田地下地质学”教学改革与课程建设[J]. 高教论坛,2008(6):49~51.

[3] 尹太举,代盈营,蔡文,等. 《油气田地下地质学》课程教学效果影响因素分析及其对策[J]. 长江大学学报 (自科版),2011,8(8):124~128.

[4] 王湘平. 《油气田地下地质学》课程创新教学实践探讨[J]. 长江大学学报(自科版),2011,8(8):129~131.

[5] 吴胜和,徐怀民,吴欣松,等.“油矿地质学”课程建设与改革[J]. 中国地质教育,2010(1):32~35.

[编辑]辛长静

[引著格式]尹太举,罗瑜洁.《油气田地下地质学》课程教学改革实践研究[J].长江大学学报(自科版),2015,12(28):71~74.

[中图分类号]N4

[文献标志码]A

[文章编号]1673-1409(2015)28-0071-04

[作者简介]尹太举(1971-),男,博士,教授,博士生导师,现主要从事石油地质学和油气田开发地质学方面的教学与研究工作;E-mail:yintaij@yangtzeu.edu.cn。

[基金项目]湖北省高等学校省级教学研究项目(2011236);长江大学《油气田地下地质学》精品课程建设项目。

[收稿日期]2015-06-28