近距离考察台湾出租车业

杨小易

走在车水马龙的台北街头,随处可见车身漆成黄色的出租车,车顶置“个人”“TAXI”或“出租车”字样的灯箱,很容易辨识。早年出租车跟私家车唯一的差别在于车顶的灯箱,半夜乘客很难辨识出租车,造成乘客困扰。此外,车顶灯箱常被人拿下来作为犯罪工具,所以,1991年开始,当局规定车身都必须为黄色,也就是现在台湾出租车的标准颜色。

将出租车颜色统一是郝柏村当“阁揆”时的政策。选择黄色有许多优点,一方面醒目、好辨认。另一方面,一般人不会选择黄色作为自家小客车的颜色。世界各地出租车也都有固定的颜色。时下台湾年轻人将出租车亲切昵称为“小黄”,习惯成自然,成了一个象征。

出租车供需失衡

台湾出租车最早是在日据时代由日本人引进的。直至今日,出租车在台湾被称为“运将”,这是日语“运ちゃん”(un-chiang)的音译。

在当年,出租车只有有钱人才坐得起,大部分的人还是乘坐三轮车。上世纪50年代初期,三轮车逐渐汰换为出租车。出租车客运业的初期,并未对车辆数有所管制,加上进入的门槛简易,造成日后车辆激增,不易管理。

台湾运将为“自由业”,初入行者通常加入车行或合作社,只要领有职业驾照,没有故意杀人、抢劫、抢夺、强盗、恐吓取财、掳人勒赎等犯罪记录,在接受测验与八小时讲习,取得合格成绩单后,即可申办执业登记,终身有效,不用更新,也没有教育训练。也正是因为门槛低,运将素质参差不齐,常被失业者视为暂时栖身的避风港,也是台湾失业中年人的最主要“归宿”之一,几乎只要失业率提高,开出租车的人就会明显增加。

一份官方补助的《出租车管理制度之实证研究》报告指出,出租车司机系“以劳力获取报酬”之特殊交通事业人员,他们的工作危险性甚高,劳工保险无法保障此问题,既无年终奖金,亦无退休金,可谓“劳工福利阳光照不到之自由人士”。

上世纪80年代中期台湾解除戒严后,社会运动蓬勃,草根性格浓厚的运将,多次卷入政治运动或盘据地盘的暴力事件,当时地下电台猖獗,运将作为最忠实听众,长期被立场偏民进党的广播洗脑,随口都是反国民党的高论,乘客一上车,运将就化身为政治评论员,滔滔不绝;要不就是放送刺耳的地下广播,一度让民众有“搭车恐惧”;再加上不时传出运将涉嫌的社会事件,不免人心惶惶,也让运将的形象蒙上一层阴影。

运将形象低落,当局对产业政策却又祭不出好药方。出租车牌照管制政策多次在松紧之间摆荡,历经大量开放、冻结管制、黑市价格狂飙等阶段,推动钟摆的主要力量是供给与需求。

1951年,国民党政府首先依人口数量为发放出租车牌照数量标准,但不敷需求。1960年改为业者依照“汽车运输业管理规则”申请核准即可营运,牌照发放大幅放宽,于是,在1968年至1978年的十年间,出租车快速增加为原来的三倍,当局不得不在1978年底暂时冻结牌照。

但没过多久牌照又再度开放,由各地公路主管机关每年按照人口增加数,并参酌辖内运输需求与供给发放牌照。若申请数超过核发数,则优先发给“优良驾驶人”,其余才公开抽签。随后又订定发放数量上下限。

这些多次更迭的措施,造成1988年至1989年间出租车牌照黑市价格狂飙,牌照被大车行垄断,而且业者为自身利益,反对发放标准,纷扰不断,当局只好再次冻结牌照。

直到1998年修订“公路法”,规定依照县市人口及使用道路面积成长比例发放车牌,但“优良驾驶人”申请个人牌照不受限。从此出租车牌照管制才进入法制化时代,出租车总数因而缓步减少,但对整体产业生态而言,依旧缓不济急,处于供大于需的严重失衡窘境。

专家指出,因市场饱和,各县市公路主管机关已连续多年建议停发车行和合作社车牌,车牌数由1998年的11万张高峰,逐渐降至现在的近9万张,但也为避免垄断、保障工作权,目前每年仍发放约数百张不等的个人车牌。

运营方式的演变

有了营业牌照,就可以出租车为业,但运将究竟是要选择自己当老板或开出租车,则要端视自己口袋深不深。经营车行四十多年的出租车商业同业公会理事长陈灯表示,台湾出租车经营方式分为车行、运输合作社和个人车行三种。

早期的出租车营运模式中,仅有车行而已,其中依车辆所有权,又分为两类,一是车行购车后雇用驾驶人或租给驾驶人营运,前者称为“车行车”,后者称为“出租车”;另一类“靠行车”,是由运将自购车辆寄在车行的牌照下,这是车行最常见的类型,但也引发剥削争议。

在那个时候,台湾的出租车制度规定,出租车司机无法购买车辆,而必须藉由车行的名义来购车。换言之,出租车的产权,都必须登记于车行名下,“形同自己的儿子不能跟着父亲的姓。”一位运将说。

这种不公平的恶法,让不肖车行长期借机剥削运将,有的甚至将运将所买的小黄,偷偷拿去贷款(因为产权是车行,司机根本不知道出租车被拿去贷款),再恶意倒闭,所以司机所买的出租车,就会被债权人拍卖。这类纠纷层出不穷,因而滋生司机的不满与怨怼,部份出租车团体以此为由要求当局全面开放个人出租车牌照。

为杜绝车行的剥削争议,台湾“交通部”于1996年开放又称“一人车行”的个人车行牌照,仅限执业六年以上、且最近三年无任何交通违规记点与乘客申诉案件的“优良驾驶”方可申请,让运将也能自己当老板。然而,立意虽良善,却因条件太过严格,引发不平之鸣。

在诸多限制下,台湾多数运将还是宁可选择靠行。三十多岁的杨姓运将表示,他每个月付靠行费600新台币(合人民币117元)给车行,后者帮他处理违规罚单、代理验车等事项,省掉很多时间,他觉得还是划算。

早年由于车行与运将长期处于紧张的劳资关系,1995年再增加出租车运输合作社经营型态,由一群驾驶人共同组成合作组织,社员自行经营管理。车辆产权为社员共有,驾驶人按月支付比车行低的管理费。社员出社时,空出的车额在三个月期限内由新社员递补,逾期即注销,牌照无法交易。

成立合作社的立意虽好,但不仅一般消费者分不清车行与合作社的差别,学术界历次访谈发现,合作社管理阶层与车行老板心态类似,而且多数社员对合作社的认知不够,仍存有靠行心态。

扫除了出租车牌照和产权归属两大障碍,运将就可以轻松上路,但真正的辛苦才开始。由于小黄数量太多,供过于求,造成整天空跑,不但挣不到钱,还浪费资源。目前,大台北都会区(含台北、新北市)的出租车有5.5万辆,但其中超过八成是巡回揽客,只有少部分是叫车后派遣和定点排班,这导致半数以上的出租车司机每日工作时间超过十四小时,其中又有三分之二以上的行车时间是空车绕行。

台北街头的机车(摩托车)和出租车。机车是台湾人首选的出行工具,其便利性和速度堪与私家车相比拟,而出租车市场长期供过于求,出租车业者的收入也普遍偏低。图/GETTY

逢甲大学科技管理所副教授侯胜宗说,出租车空车率由1995年的35%一路攀升至2008年的80%,相当于每天空车总里程数达600万公里,共耗费81.5万公升的汽油,若以实际金额计算,累计油耗成本,更超过500亿新台币(合人民币97亿元)。

根据最新统计,2010年空车率已降至65%。不过专家认为,合理的空车率应为35%,换算为车辆数,即大台北地区出租车数量应为3万至3.5万辆左右。也就是说,只有出租车数量减至目前的六成,运将才能维持生计无虞。

最近当局提倡节能减碳政策,有意改变民众随招、小黄随停的生活习惯,想以广设招呼站的定点方式,来降低出租车空车率。但有民众质疑,这政策将出租车变公交车的作法,根本不是便民,而是扰民,因为定点载客在离峰时刻,出租车要等上好一阵子,才有客人上门。而民众也要知道哪里有定点,才能搭到出租车外,这对于带有推车、轮椅、疾病伤员者、有婴儿的妇女、赶时间与提重物者等,哪有体力与时间去消耗与浪费?

“解救血汗出租车”

运将工作自由,但收入不丰。根据2014年8月底的统计,全台出租车司机平均时薪仅71元新台币(约14元人民币),每月平均工作时数却高达270.4小时(平均一天9小时甚至更长),不仅超时工作,收入也远低于官方定的115元基本时薪(人民币22元),让许多运将大叹“活不下去”。

出租车业改革联盟表示,虽然官方所提供的数据显示,台湾出租车每车每月平均营业收入约为3.748万元新台币(约7300元人民币),但在扣除维修费、保险费、服务费、停车费后,实际每月收入仅约1.91万新台币(合3700元人民币),难以养家糊口。

出租车营生,多与经济盛衰息息相关。经济不景气时,不少失业者改行开出租车,因竞争加剧,营收减少;经济复苏时,部分司机多会转行,且民众舍得花钱,运将就能减少工时,增加载客量及营收,空车率也会下降。一位资深运将回忆,在上世纪70年代股市狂飙时,出租车难得有空车,运将经常忙到胃痛还没时间吃饭。

“开出租车很甘苦(辛苦)!”曾开了三年出租车的53岁周姓女子说,她平均一天工作12至15小时,扣掉半天车租480元,一天只能赚一千多,但是代价不低,包括常憋尿、三餐不正常等,长期下来,实在吃不消,偶尔还会碰到醉汉或坐霸王车的,苦不堪言。总之,开出租车赚不到钱,“只是用时间换现金而已。”她说,身体不堪负荷,最后不得不转业。

生意不好做,运将只好拼老命抢生意。在熙来攘往的台北市区,为数众多且随招随停的小黄在街头慢行,不但阻碍车行速度,也危害慢车道机车骑士的安全。这些沿街揽客的小黄旁若无人,俨然是马路小霸王,在市区忽快忽慢、忽左忽右地寻找候车的乘客,当发现目标,它们会不顾一切,飞快跨越双白线、违规回转、违规停车、违规载客、违规超车、违规逼车,一旦危及旁人安全,运将常没好气地呛声:“我要赚钱养家糊口啊!”

台湾现最炙手可热的台北市长柯文哲在选前主打“解救血汗出租车”政见,他主张改变载客方式、扩大定点候客和叫车后派遣的模式,以及成立出租车通译服务中心、强化电话和网络叫车系统,并提供无障碍服务,让出租车能协助更多的社会服务工作。

柯文哲表示,他计划在全台北市普设五千个出租车候客停车位,让运将在固定的地点停车、等候乘客或派遣。这位人气飙升的政治新锐指出,目前台北市划定的停车位约是5万个,部分的出租车候客停车位会从这5万个里面挑选,但主要干道上的候客停车位需要特别设计。

柯文哲也提出成立出租车通译服务中心,他说有出租车司机向他抱怨公司要求上日文班,司机觉得年纪这么大了怎么学,因此他认为,不如提供一个电话号码,拨过去通译服务中心就能三方沟通。

近年来,台湾的出租车行业兴起了卫星定位派遣车队。乘客在任何地方都可以拨打叫车电话,通过“空中排班”和“实时任务”派送等方法,将乘客送达目的地。所谓车队,跟车行或合作社无关,而是给出租车加入的团体,利用空中派遣的方式提供客源。对于司机而言,这可以降低空驶时间、增加客源和收入;从消费者的角度,则是更安全和方便;而政府通过卫星定位派遣的车队,可以更加确保行业服务质量。

现在多数小黄已转型为卫星派遣。一位运将指出,加入车队以往要缴装机费、设备押金、入队费,以及月租费等,通常每月大约是二千多至三千元(约人民币390到580元人民币),当然也有较低月租的,那就会以每派遣一次收取10元的派遣费来冲抵,简单来算,每月缴交费用至少3千元。

为了寻求突破,出租车差异化竞争愈来愈明显。台湾的消费者有挑好车的习惯,外观干净、内部整洁较易受到青睐。目前,大台北地区“大都会”卫星车队有3千辆出租车可使用悠游卡(搭地铁专用,现已延伸许多付费功能)交易,在贴有悠游卡标志的出租车上,可使用悠游卡来交易。又为民众与商务旅客便利着想,许多出租车合作社已规划信用卡的付费方式。

两岸开放自由行是运将转型的原动力。部分出租车队已经着手训练运将兼任导游。出租车商业同业公会理事长陈灯呼吁政府提供训练机会,未来准备推出所谓的“观光出租车”或者是“观光车队”,提供观光客叫车服务。

电影《超体》 中,台湾小黄运将因不会讲英文而遭枪杀,造成话题。新北市交通局特别为运将开办英日语班,提升外语能力。不过,因招生诱因不足,三年间成效不如预期,3万多名运将中,仅160人顺利结训。有运将直言,与其花时间上课,宁愿跑车赚钱。

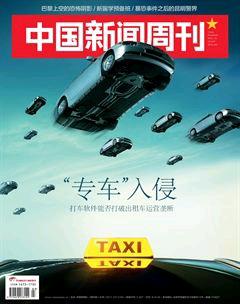

并未关上Uber的大门

去年7月8日,有1200名出租车包围台湾“交通部”,致台北市仁爱路瘫痪。运将抗议现行出租车规范的种种缺失,其中最引人注目的主张,是抗议叫车程序Uber(优步)“抢出租车生意”。

Uber(优步)打车是一个从美国发起,目前覆盖100多个城市的高端打车软件。用户可以通过手机发送打车请求,雇佣高端车及私人司机服务。在大陆,优步打车已覆盖北京、上海、广州、深圳、武汉、杭州、成都、天津等城市。2013年6月,优步开始进军台湾。

在台湾运将集体施压下,当局与游走法律边缘的Uber战火愈烧愈旺,主管单位虽频频重罚,指控Uber从事与来台目的不符的租赁服务。政府宣称最重惩罚可撤销投资,但标榜创新的Uber并无退却之意。

不过,政府也没有完全封锁Uber的大门,而是基于保障乘客安全兼顾税负公平,画出二道红线,包括要求Uber在现有交通法规下,先取得合法身分,再来谈创新。其次是须依法缴税。

学者指出,Uber在很多国家遇到阻拦,这其实也是Uber在全球发展过程中,必须自我解套的课题。

事实上,对于是否该准许Uber合法化,在台湾有两极化看法。反对人士指出,Uber 最大的问题是用法律的漏洞来做白牌车(无照营业)的生意,这是对全球的士行业的冲击,也是有钱人与科技人抢夺低下阶层辛劳工作的成果。

支持者则强调Uber“分享经济”(sharing economy)的商业模式。传统上双 B 黑头车(BMW、BENZ)大部分是跑机场、饭店等长途接送,闲置的时间很多。Uber 让这些黑头车方便在空闲时接一些短程的乘客,提高经营效率。如此一来车子不用空等。

从出租车的角度来看,Uber 就是出租车,但Uber对此予以否认。根据 Uber 自己的看法,它其实是搓合载具与被乘载物的平台。出租车载人只是一种形式,载具也可以是摩托车、直升机、脚踏车。被乘载物除了人之外,也可以是资讯、货物等。

台湾小黄问题不少,就算没有Uber,也不表示就高枕无忧。学者指出,出租车收入无法提高,是因为出租车供过于求。这种残酷的市场现实,并非运将独有,每一个行业都会面临供需问题。运将的困境一方面也来自台湾经济不振,造成许多失业者投向出租车。所以,政府如果真的要帮助出租车司机,提振经济才是根本。