江苏省石锁非物质文化遗产传承的困境与出路①

于翠兰 黄昊

(南京体育学院 江苏南京 210014)

江苏省石锁非物质文化遗产传承的困境与出路①

于翠兰 黄昊

(南京体育学院 江苏南京 210014)

通过文献资料法和实地走访法等研究方法,对江苏省非物质文化遗产石锁项目进行研究。江苏省石锁非物质文化遗产资源丰富,但面临传承方式缺乏活力、练习器材局限性大和投入不足等方面的困境。将石锁进行现代化改造,使之适于智能健身,并营造一个属于民族体育文化的生存环境,借民间、政府和学校等方面的资源,整合为保护与传承的合力。江苏省石锁运动可从全身健身、文化旅游和学校体育教育等方面获得新生力量,实现可持续传承与发展。

江苏石锁 非物质文化遗产 困境 出路

1 江苏省石锁类非物质文化遗产

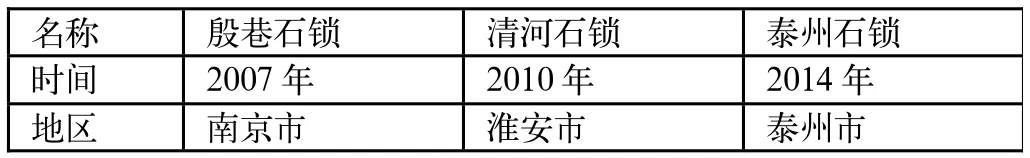

石锁运动在江苏多地流传,民间自发的体育活动近年来引起更多社会关注。南京地区石锁活动于2007年率先被列为市级非物质文化遗产名录,2009年被江苏省列为非物质文化遗产名录,归属于“传统体育、游艺与杂技”类。如表1所示,随着非物质文化遗产保护活动的深入,淮安和泰州等地的石锁活动也被列入地市级非物质文化遗产名录,使江苏石锁非物质文化遗产的保护呈现多地并进格局。但是,这并没有给石锁的发展带来多少起色。石锁运动具有一定的局限性,对于这样一个民族传统体育非物质文化遗产项目怎样在保持“原生态”的条件下保护与传承下去及如何来适应现代化的社会成为突出问题。

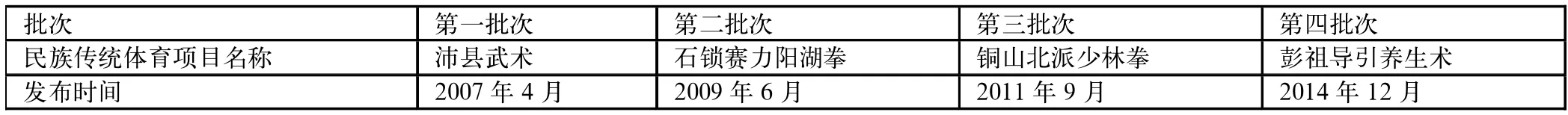

江苏省已公布的四批非物质文化遗产,如表2所示。第一批共计123项,其中民族传统体育项目1项;第二批共计112项,民族传统体育项目共计3项;第三批共计95项,包括扩展项目名录32项,民族传统体育项目1项;第四批共计135项,民族传统体育1项。江苏省已公布的非物质文化遗产465项中,其中包括6项民族传统体育项目,占总体的1.3%。江苏省民族传统体育非物质文化遗产在江苏省非物质文化遗产群体中可谓是凤毛麟角,所以,更应重视对它们的保护。

2 江苏石锁非物质文化遗产传承面临的困境

2.1 石锁生存环境的改变

随着社会的发展和竞技体育项目的冲击,石锁运动已经远离青年而去;各民族的文化凭借现代化媒介的传播展示在大众眼前,进而,文化选择的机会和范围增加,致使石锁露出弱化乃至消失的态势;石锁整体参与人数比例较低。

当前较常参与石锁活动的人群以中老年为主,50岁以上的习练者基本都是在之前盛行石锁大环境的熏陶下学习石锁的,随着时间的推移,石锁盛行这一大环境慢慢的弱化和人们开始将石锁与其他娱乐活动相比较并发现其不合时宜的缺点,进而形成了年龄越小的群体中,习练石锁的人群越少。

表1 江苏主要地区石锁被列入市级非物质文化遗产名录时间

表2 江苏省民族传统体育非物质文化遗产

2.2 当前传承方式不能满足石锁传承的需要

在江苏各地,石锁的传承方式主要是通过师徒传承和群体传承来进行。师徒传承,它是由师徒双方聚合在一起,按照一定的规范要求和权利义务,以传习知识为纽带而组成的一种社会活动方式。

对江苏石锁的传承来说,师徒传承占据了主要地位,但是由于师徒传承本身的局限性,其传承的有效性深受社会大环境的影响。所以,依靠师徒传承方式来传承石锁是不容乐观的。在下一代石锁传承人的选定方面,还没有相关的程序进行选定。南京和泰州两地的第一任传承人已年过古稀,第二代传承人的选定应该被提上日程。

群体传承,指的是没有固定的传者,是由石锁展示场合的群体参与而产生传承效果的传承方式。群众传承主要以体育协会的形式开展,会员有农民、司机、教师、工人等。石锁协会定期组织练习,但会员的参与度各不相同,受限于各自的职业、工作和生活。因此,协会的组织形式是一种相对开放并松散的模式,很难满足石锁传承的需要。

2.3 石锁器具对石锁传承的制约

由于石锁是由坚硬的石头打磨而成,群众对其望而生畏的主要原因之一是害怕在习练的过程中砸伤自己。江苏石锁在训练与竞技活动过程中均采用天然石质器具,缺乏相应的保护措施和手段,练习者(尤其是初学者)存在一定的受伤风险。绝大多数人群对待石锁的态度是可远观不可身临其境,导致只有极少数人群参与其中,愿意去保护、传承石锁。此外,石锁器具在外观式样、重量、颜色等方面也较为局限。石质的器具颜色单一,一个石锁对应一个重量,携带极为不便。

另一方面,石锁练习需要场地为软质地面,如草地或沙地,过硬的地面很容易使练习时掉落的石锁损坏,天然石质器具损坏便不可修复。目前石锁运动器具尚未实现工业化生产,大规模生产石锁几乎不可能实现,这极大制约了石锁运动的开展。

2.4 石锁活动的开展缺乏稳定的经费支持

石锁活动开展经费由两块构成:一是政府资助,二是自筹,其中以政府资助为主。当下的石锁还不能自我“造血”,需要政府的“输血”来维持发展。2009年以来,在各地相关部门的支持下,江苏省开展了较活动的民间石锁交流友谊赛、全民健身石锁邀请赛等

活动,使江苏石锁运动得到了一定的盘活力量。然而,相对于项目的发展而言,这些支持便显得捉襟见肘,难以满足长久所需。

3 石锁传承的出路

3.1 提高传承人和艺人社会地位以及福利待遇

依据民族传统体育非物质文化遗产的传承性和活态性特点,在其保护与传承过程中,传承人保护和施予式保护是非常重要的。非物质文化遗产传承人是指在非物质文化遗产传承过程中直接参与制作、表演等文化活动。并愿意将自己的高超技艺或技能传授给政府指定人群的自然人或相关群体。他们常常扮演着忠诚传承历史的史官角色,一些历史知识的传递都需依赖他们。所以,对任何非物质文化遗产的保护与传承,对其传承人的保护应该是重中之重的。国家或政府出于加强民族认同和文化建设的目的,提供资金,组织开展相关活动确保非物质文化的延续,这些是国家的义务。

提高石锁传承人和艺人的社会地位以及福利待遇,能够激发他们传承石锁的热情,能够让他们全身心投入到石锁传承事业中去,以让石锁得以更好、更健康的发展。

3.2 改进石锁运动的器具

依据民族传统体育非物质文化遗产流变性的特点,时代在发展,与之相应的是自然、社会也在不断的发生改变,那么体育类非物质文化遗产在与不断改变的自然和社会的互动中也会发生变化,这是顺应时代发展的变化,是项目得以保留下来的进化,是不可避免的变化。在这种流变过程中,只要该项目保留了原来的基本特征,那么它的表现形式是可以有部分改变的。

随着社会的不断发展,城市化的脚步正在加快,现代化的城市基本都是被水泥地面覆盖,这样的地面对石锁来说就是天敌,现在的石锁在水泥地面是不可能发展起来的。所以,为了适应现代化的社会,也是为了能够更好地开展石锁运动,石锁的材质需要进行改进,要利用现代化的材质来代替,从而使其能够在坚硬地面上习练,打破受场地的制约,以为其更好的普及解除自身的限制条件。

石锁的重量有小到几斤的,也有大到一百多斤的,每个重量都对应一个石锁,所以一个石锁协会中大大小小的石锁要有几十个,这就占据了很大的空间。如果石锁的材质发生了变化,那么就可以对石锁进行配重。可以将石锁的内部设置若干个配重片卡槽,习练者可根据自己的运动状态随时调节石锁的重量,而不需要随身携带多个不同重量级别的石锁,既方便携带,又可以节省空间。

石锁的颜色基本都是一个色调,就算习练者有喜欢的其他颜色,但受限于现状也只能成为空想。材质改变后,就可以做出不同颜色种类的石锁,以供石锁爱好者选择。另外,石锁的玩法基本都是让石锁绕着横轴或纵轴进行旋转,所以可以借鉴抖空竹,在石锁锁身的适当位置设置孔洞,以使石锁在空中旋转时发出声响,从而增加这项运动的趣味性。

3.3 现代化媒介的推广

在当今的营销社会中,营销能手不在完全依靠酒香不怕巷子深来销售自己的产品,更多是要用互联网思维来推广自己的产品信息,让更多的人了解到自己的产品,从而提升销售业绩。现在人们的生活离不开互联网和各种移动终端,各种信息的获取都要通过现代化的传播媒体。媒体具有强大的宣传功能,对许多事物的发展都能起到积极的作用。媒体不仅有着强大的话语权,而且还能够主导人们的视野。现代体育项目的快速发展离不开现代化的传播媒体,是媒体让人们了解、认识了现代体育项目的魅力。而像江苏石锁这样的非物质文化遗产,一年甚至是几年才能在特定的地方媒体中露几次面,几秒钟的画面亦或是短短的几行文字就概括了这一优秀的传统项目,让人们根本就没有足够的时间去了解它的魅力。

石锁运动过去的传承主要是靠口传身授来进行的,而在当今这个媒体异常发达的社会中,现代化传媒以其快捷、方便等特点彻底颠覆了我们的生活方式和消费理念。在石锁的传播与发展中就要充分利用现代化的传播手段,使石锁的文化内涵和意义更好的展现在大众面前,让大众能够对石锁有充分的认识,以利于更好的为石锁的传承和保护服务。

3.4 融文化旅游形成产业

2011年6月1日,中国首部《非物质文化遗产法》正式实施。其中明确提出:“国家鼓励和支持发挥非物质文化遗产资源的特殊优势,在有效保护的基础上,合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务”。产业化传承不仅可以使石锁获得一定的社会效益,还能够让石锁具有经济活力。产业化传承可以说是一种动态的消费型传承方式,第十一届全国人大常委会第十六次会议上,任茂东委员说:“非物质文化遗产的一个重要特点是依托人而存在,是一种“活态”文化形式,其传承与传播主要依靠人的行为。对非物质文化遗产不仅要保护,而且要在保证其“活态”的情形下进行保护,这才是非物质文化遗产保护的最佳方式”,但是不能过渡开发而使其失去原真性,所以要在保持文化生态的前提下让石锁与产业挂钩。如南京作为“六朝古都”、“十朝都会”,历来很多政权在这里定都,因此一直是江南的政治、文化、经济中心,其间文物古迹星罗棋布,自然风光优美宜人,是国家首批优秀旅游城市。每年接待游客数以万计,从文化学的角度看,旅游者的旅游目的就是为了体验文化差异,因此可以在景区设置专门的场所来进行石锁的展示,并获取相应的报酬。将石锁融入到南京的旅游景点,不但满足了旅游者的需求,而且有效扩大石锁影响力。

石锁的市场化运作可以增加项目传承人的经济收入,增加他们保护、传承石锁的决心,反过来说,项目传承人随着经济收入的增加,他们就可以拿出来一部分资金用来更好的保护和传承非物质文化遗产,所以说,石锁与产业化挂钩实乃一举两得之措。但不能仅仅将眼光集中在石锁开发的经济利益上,还要注意将开发与保护相结合,更要重视继承与改革的结合。总而言之,石锁产业化既进行了自我保护,又为自我的发展提供了空间。

3.5 利用特定场合的传承

《中华人民共和国体育法》中规定:“国家鼓励、支持民族、民间传统体育项目的发掘、整理和提高。”民间传承是一种人际传播的方式,在历史的长河中,这种传播方式对精神的、物质的文化传播起到了重要作用。殷巷不仅是石锁诞生的摇篮,更是石锁这一非物质文化遗产传承和发展的沃土。民间传承最常见的莫过于“言传身教”这一方式,这种方式是高效率的传承方式。晚辈在长辈悉心指导下逐渐掌握石锁的技艺,然后勤加练习,以达到熟能生巧的目的。对于石锁项目的民间传承,应该找到适合其发展的土壤,然而这个土壤就是石锁的发源地—殷巷,在殷巷有着石锁孕育发展的基础。此外,作为石锁文化的载体,殷巷这一特定场域对石锁的保护和传承具有重要的作用。

依据政府主导,全面参与原则,在节庆中进行石锁的表演不仅能够弘扬优秀的民族文化,也能满足人民群众日益增长的精神文化需要。节庆表演能让更多的人接触石锁,进而吸引他们进行尝试。在石锁表演中,人们被热烈的现场气氛和表演者娴熟的技能深深吸引,这不仅让他们熟悉了“石锁”运动,也激起了他们对表演者的崇敬之意和对参与石锁的向往之情,培养了观看者对“石锁”运动的兴趣和感情。节庆活动的开展在很多地区非物质文化遗产的传承与发展中扮演着重要的角色,并已经成为未来一些非物质文化遗产继承和发展不可或缺的媒介。

3.6 依教育之力的传承

首先,有石锁文化传统家族中的年轻成员在老一辈的带动下养成参与石锁活动的习惯,并进一步对石锁的文化加以了解,最终在接受这种传统文化的同时也掌握了石锁的一些内容和技巧。2014年,在南京秣陵街道举行的石锁交流赛,参赛的有上到七八十岁的老者,下至五岁的小孩。给人印象最深刻的莫过于一个五岁名叫小石头的男孩,小石头由他玩石锁而得名。在石锁表演赛上这个大家称之为小石头的小男孩玩起石锁有板有眼赢得了大家的阵阵喝彩!小石头的石锁技艺是从爷爷那里得来的,爷爷带着小石头一起习练石锁,久而久之小石头就对石锁产生了浓厚的兴趣。习练石锁的小石头力量要比同龄的孩子大许多,而且虎头虎脑的很是壮实。

其次,学校在文化的传承方面扮演着重要的角色,现在比较成熟的渠道就是学校教育,通过学校教学,民族体育才能获得强大和持续的生命力。学校应该成为石锁传承的推动力,对于石锁的教育传承来说,学校教育中的传承具有相当的规范性和稳定性。从现在的角度来看,学校是原始体育形态走向规范化、科学化、普及化的必经之地。

江苏的部分高校体育院系充分认识到学校的文化传承功能,由此组织学生进行了石锁的学习。学院聘请了石锁的艺人来学校为学生传授技艺,并在接触石锁的过程中不断的发现问题,对新石锁进行研发。此外,民族传统体育专业的师生极具创意地将武术的动作与石锁的技艺进行了有机的结合,这不仅丰富了石锁的技艺,更进一步的对武术进行了弘扬。如此的结合增强了学生的学习兴趣,只要学生对石锁感兴趣,那么他们就会主动的去习练、去传播,赋予了石锁时代特征。利用课余时间在学生中开展石锁运动,并努力将其扩大、延伸到大课间中去,使学校里又多了些鲜明的民族文化成分,这无疑对石锁在学校中的保护和传承具有积极的意义。

4 结语

江苏省非物质文化遗产石锁运动在保护与传承过程中不可避免的遇到了传统文化与现代社会的相融问题,透析项目本身的特点与生命力,传统石锁文化的优良基因值得人们深入去挖掘与传承。将石锁进行现代化改造,并营造一个属于民族体育文化的生存环境,借民间、政府和学校等方面的资源,整合为非物质文化保护与传承的合力。那么,江苏省石锁运动将从全身健身、文化旅游和学校体育等方面获得发展的新生力量,实现可持续传承与发展。

[1]徐诚堂,于翠兰,孙永武.江苏省石锁运动现状探究[J].体育科技,2011(2):86-88.

[2]唐芒果.休闲体育专业学生就业能力的内涵与特征研究[J].吉林体育学院学报,2015(1):91-94.

[3]叶芳芳,朱远来.少数民族非物质文化遗产整体性保护的困境与出路[J].广西民族研究,2013(3):197-203.

G8

:A

:2095-2813(2015)09(a)-0005-03

10.16655/j.cnki.2095-2813.2015.25.005

江苏省教育厅纵向课题,项目编号:2011SJB890004。

于翠兰(1962—),女,汉,江苏徐州人,本科,教授,硕士生导师,研究方向:武术与民族传统体育的教学和推广。