刘馥一家三代治水

文/刘春田、张春平 编辑/任 红

刘馥一家三代治水

文/刘春田、张春平 编辑/任 红

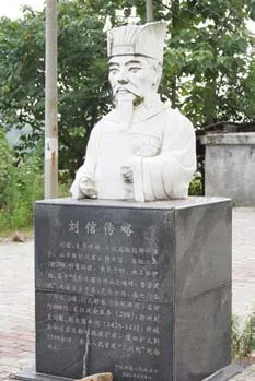

七门堰前的刘信塑像。

陈寿在《三国志》里,专门给六位刺史立了一传。其中有一位被立为标杆的扬州刺史,名叫刘馥,因匹马赴合肥造空城,屯田兴教修水利,深得百姓爱戴和曹操赏识。但是,这样一位颇有文治武功的名守,却因建言曹操的一首《短歌行》而冤死。刘馥死后,曹操后悔不已,命以三公厚礼葬之。但是,悔恨终究唤不回消逝的生命。

刘馥(?-208年),字元颖,沛国相县(今安徽濉溪县西北)人。东汉末年曹操的部下,扬州刺史。他在治理扬州期间兴修水利,并修造城垒以加强城池的守备,颇有功绩。

刘馥修建的芍陂、茄陂、七门、吴塘等水利工程滋养了江淮一方儿女,有的沿用至今。他的儿子刘靖虽贵为王侯,但仍承继父志,修筑了京城地区有史以来最早、最大的水利工程:戾陵堰和车箱渠。孙子刘弘为镇北将军,接续祖业,“亲临山川,指授规略”,派兵为工,召王为民,大修水利,使荒废的设施重新恢复了效益。刘门三杰,献身水利,泽被一方。

威恩兼著肃万里

“精达事机,威恩兼著,故能肃齐万里”,这是陈寿在《三国志》里对刘馥的评价,短短几句话十分恰当地概括出了刘馥的远见卓识。东汉末年,刘馥曾到扬州避乱,后在建安初年劝服袁术的手下戚寄和秦翊投奔曹操。曹操十分高兴,便任命刘馥为司徒府掾。但是,此时的曹操正南北双忧,北面与袁绍在官渡对垒,而南面孙策攻杀了辖区的扬州刺史,并与当地军队陷入僵持。分身乏术的曹操问计于刘馥,刘馥提出了三点意见,获曹操肯定,随后刘馥被任命为扬州刺史。

上任后的刘馥单枪匹马来到残破的空城合肥,新建了扬州的官衙。同时,在当地兴办学校,进行大规模屯田,蓄水灌溉稻田,并招安了地方武装势力,民心归聚,数万名逃难的江淮人又都回到了原居地。刘馥在任的数年期间,社会稳定,经济繁荣,人口迅速增长,名人雅士汇聚,深得民心。

刘馥虽为名守,但最让人称道、得以留名史册的还是他对水利事业所作出的突出贡献。我国古代受条件所限,人工灌溉的水源主要来自地下和地表,而以江河湖沼等地表水居多。地表水虽然易于获取,但水量受季节和气候影响较大,水量往往不能便捷地满足农业灌溉需求。于是,古人就想方设法建造了很多类似于水库的人工陂塘,用以存储水分,调节江河流量。正是这种看似再普通不过的陂塘,使百姓一次次地免于洪灾。

据史料记载,我国最早的陂塘是位于安徽寿县的芍陂,为春秋时期楚国名将孙叔敖所建。至魏时,芍陂荒废,建安五年,刘馥在淮南屯田,“兴治芍陂以溉稻田”,实现了“官民有蓄”。同时,刘馥看到了陂塘的巨大效用,引以为用,在河南固始县和安徽怀宁县分别修建了茹陂和吴陂,使沿河陂塘呈串珠状,一个接着另一个,颇似长藤结瓜。

在刘馥所修的水利工程中,工程量最大、影响也最长远的当属“七门三堰”。“七门三堰”位于安徽舒城县,包含七门堰、乌羊堰和槽牍堰,它充分利用天然的陂、荡、塘、沟,因势利导,加以修造后形成自流灌溉网。两千余年来,灌溉江淮腹地十余万亩田地,是我国古代著名的系统性水利工程。后人感于“三堰余泽”,在七门堰堰口,立起了一座“三刘祠”,用以纪念刘信、刘馥和刘显三位为这个古代著名灌溉工程作出贡献的官员。

七门堰始建于刘信,其建筑历史颇为曲折。汉高祖7年(公元前200年),刘信为羹颉侯,食邑于舒。他见“舒城水源出于西山之峻岭,势若建瓴”,便“于七门岭下,阻河筑堰,曰七门”。到了东汉末年,七门堰因为年久失修,水利设施荒废,曹操实行屯田,扬州刺史刘馥便“守淮南,大开稻田”,决定重修七门堰。他在“兴利莫先于七门、曹责诸堰,浅者睿之,塞者疏之,倒灌者闸之,泛滥者堤之,则利兴矣”的思想认识下,“循羹颉侯故迹,断龙舒水”,疏浚了淤废的七门堰故道,同时,在周瑜城左侧的龙舒水右岸增建乌羊堰,在县治附近的龙舒水左侧增修槽牍堰,形成后世所称的“七门三堰”。这大大恢复了七门堰的灌溉效能,而且还把引水灌溉与防洪排涝结合起来,使灌溉面积扩大到“千余顷”。到了明代,县令刘显再次对“七门三堰”进行大规模疏浚,在扩大灌溉面积的同时,制定了“上五荡用忙水”、“下十荡用闲水”的用水办法,和“正夫水”、“挂夫水”的管理制度。

上:曹操酒醉,因刘馥建言而刺死刘馥。

下:次日,曹操酒醒,想到刘馥多有功绩,十分懊悔,赐厚礼送葬。图自辽宁美术出版社1982年第1版三国连环画《赤壁之战》。

二千多年来,七门三堰时兴时废,历经沧桑。解放后,党和政府十分重视水利事业的发展,七门三堰灌区纳入杭沛干渠,成为淠史杭灌区的一个组成部分,效益双倍发挥。

一门三杰献水利

刘馥之子刘靖虽然也官至将军,但他秉父遗风,守地修渠治水。有人说,刘靖的一生可以概括为“名守的儿子如何炼成名守”,这话并非没有道理。他开拓边守,屯据险要,兴修水利,使百姓获益,去世后被追赠为征北将军,进封建成乡侯,谥曰景侯。

黄初年间,刘靖由黄门侍郎升任庐江太守,所在的合肥地区正是当年父亲刘馥治所。踏上父亲抛头颅洒热血的故土,物是人非,刘靖感慨万千。耳濡目染间,刘靖在治水上沿用其父的富民之术、为政之道。由于任上有功,刘靖后来迁为镇北将军,假节都督河北诸军事,成为封疆大吏,一代名守。其中,最为人称道的是在永定河上兴建了京城地区有史以来最大的农田水利灌溉工程:戾陵堰和车箱渠。

戾陵堰始建于嘉平二年,即公元250年,距今已1700多年。这项水利工程由两部分组成:其一在灅水(即今永定河)上修一道水坝,高约二点五米,长约七十余米,宽约九十米。坝不高但很宽。枯水季节可以蓄水,提高水位,洪水季节又能顺利行洪。设计者充分考虑了永定河不同年份、不同季节水量差别大的特点。这条坝以石景山为依托,东西走向,在四平山和石景山之间形成了一个小水库。工程之二,在石景山和黑头山之间的地形缺口处,凿穿小山梁修通一条渠道称为车箱渠。渠道和高梁河沟通,经昌平、密云、通县一带,绵延四五百里,灌溉二十多万亩土地。

据史料记载,刘靖在戾陵堰的修建过程中,“登梁山以观源流,相湿水以度形式”,观察地形,勘察漯水。在北地的朔风声中,他选定的地址上修筑了戾陵主堰,取水口位于上游北岸。此堰因在戾陵附近,故而得名。在戾陵水门,下接一条引水干渠,因形似车箱,故名车箱渠。通过车箱渠分出一部分河水,平地导流,注入蓟城西北的高梁河。再沿高梁河西岸开支渠,以达到灌溉农田、发展水稻生产的目的。这是一项巨大的水利工程,也可以说是一件功在千秋的政绩。它在山洪爆发的时候可以用来防洪,山洪乘堨东下,使农田免遭山洪侵害。渠堰修好后,在平时可用以灌溉稻田,“灌田岁二千顷,凡所封地百余万亩”,取得巨大的经济收益,同时由于水利条件的改善,提高了水稻的产量,致使“水溉灌蓟南北,三更种稻,边民利之”。

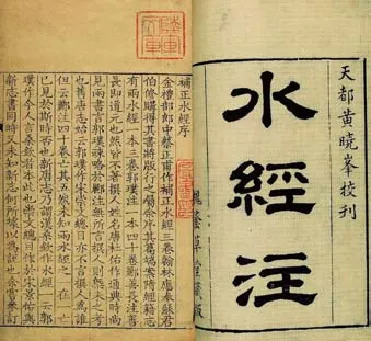

《水经注》是一部为《水经》作注,并在原书基础上大加补充的巨著,不仅记述河川源地、流向、支流注入处,而且还较详细地记述了流经地区的地形、城镇、建置沿革、农田水利、土地物产、有关历史事件等。其中湖泊类型名称有14个,即湖、泽、海、坈、陂、浦、渊、潭、池、薮、渚、塘、淀、沼等。

时间到了西晋初年,虽然刘靖兴建的戾陵堰和车箱渠仍然发挥着灌溉农田的作用,但是到了元康四年(294年),幽州地区先后发生两次地震,严重破坏了戾陵堰的结构,工程基本被毁。元康五年六月,洪水暴发,冲毁戾陵堰四分之三的建筑,北崖及水门也被冲垮七十多丈,造成车箱渠漫溢。戾陵堰被冲毁后,渠堰几乎淤塞废弃。刘靖的儿子刘弘见此情景,决意修复,便亲自带人翻山越岭,查勘地形,规划方案。但是,由于战乱和疫病流行,当地的青壮年流失严重,一时难以找到足够的劳工。刘弘就给附近的驻军将领关内侯逄恽去信,请他派兵前来援助治水工程。没想到,逄恽十分重视,亲自带领两千多名将士,不带长刀带长镐,奔赴而来。更让人意外的是,附近的王侯贵族听到这个消息后,主动带人前来帮忙,甚至连乌丸、鲜卑等少数民族的骑兵也纷纷下马修堰。经过四万多军民近半年时间的共同努力,起长岸,立石渠,修主遏,治水门,最终让堰坝门广四丈,立水遏五尺,兴复载利,通塞之宜,准遵旧制。戾陵堰和车箱渠旧貌焕新颜,再次滋润一方百姓。戾陵堰和车箱渠不仅见证了一段军民治水的佳话,而且还见证了我国各族人民为着一个共同的治水理想而同甘共苦的历史。

刘弘通过这次对戾陵堰和车箱渠的重建,筑起长岸,修复了水门和主坝,在北岸还建有护岸的堤防,并抬高了水门,减少了流量,加强了该项工程的稳固性以及对水势的控制,进一步扩大了灌溉面积。

在中国水利史上,一门三代献身于同一个水利工程的例子非常罕见。刘氏三代即为如此,蔡东藩在《两晋演义》中评价道“弘父子以保境成名”,而孙盛在《晋阳秋》中评价道“自靖至弘,世不旷名,而有政事才。”后来,在石景山南麓发现的明代《重修净土寺添置田亩碑记》中,开头就说“且夫净土寺,古刘师堰石记云”,这充分说明了该堰及其修筑者在人们心目中的地位,也可以从另一个角度看出,在北京古代的水利发展史上刘靖父子所作出的不朽贡献。

神秘堰坝难觅踪

刘氏父子所修筑的戾陵堰与车箱渠几度兴复,为京城周围的农业发展作出了突出贡献,对北京地区的开发产生了久远的影响,在北京城市发展史上具有开创性的意义,其历史功绩不亚于元朝郭守敬对元大都水系的改造。因此,许多水利方面的研究都把它与四川岷江上的都江堰相比较,视为古代水利工程的重要代表。在一千多年的时间里,永定河水通过戾陵堰、车箱渠哺育了这里的人民,繁荣了农业经济,为北京成为全国的政治、经济、文化中心准备了必要的物质条件。

但是,戾陵堰修成以后,曾多次毁于洪水。它巨大的灌溉效益吸引许多有识之士不畏艰难多次重修,譬如北魏幽州刺史裴延儁于公元519年也重修过戾陵堰。《魏书》裴延儁传有:“转北平将军幽州刺史,范阳有旧督亢渠、经五十里,渔阳燕郡有故戾陵诸堰,广袤三十里,皆废毁多时,莫能修复。时水旱不调,民多饥馁,延儁谓疏通旧遗迹势必可成,乃表求营造……未几而就,溉田百万余亩、为利十倍,百姓至今赖之。”从这段记载中可以注意到两个问题:其一,“渔阳燕郡有故戾陵诸堰”,说明从刘弘到裴延儁的二百余年间,戾陵堰被长期使用过,以至在裴延儁重新修复戾陵堰时,河道中还有几条废堰体的遗迹;其二,修复后的戾陵堰、车箱渠达到相当规模,它和督亢渠两处水利工程灌溉面积之和又达到了一百多万亩,为利十倍,取得了非常好的经济效益。

北齐斛律羡也维修、利用、扩展了这个水利工程。《北齐书》斛律金传:“天统元年斛律羡官出幽州刺史,导高梁水北合于易京,东会于潞,因以灌田,边储岁积,转漕用省,公私获利焉。”

隋、唐有引永定河水广开稻田的记载。辽史有“狼山神、戾陵陂”的记述。金、元在开运河的同时,充分考虑了继续发挥这项水利工程的灌溉作用。

但是,由于年代久远,有关戾陵堰、车箱渠的史料非常稀少。以郦道元《水经注》卷十四《鲍丘水》中著录的“刘靖碑”及其“遏表”记载,是目前我们追溯、研究其具体情形和水利贡献的最详细线索。《水经注》里写到:“鲍丘水人潞,通得鲍丘之称矣。高梁水注之,首受灅水于戾陵堰。”鲍丘水即今温榆河,灅水即今永定河,它勾画了这一水利工程的走向:经戾陵堰拦截的永定河水,从车箱渠进入高梁河后汇人温榆河,再流入通县境内的潞水。

2014年6月1日,北京,卢沟桥仿佛一位历经沧桑的老人静静地立于永定河上,桥下的河水因干旱已变得很浅,桥上那些石狮依旧昂然卧伏在石柱上,石狮身上残缺坑洼的印记记录着历史的创伤。 摄影/苏阳/东方IC

《马可·波罗游记》插图,白利桑干河(即永定河)和河面上的卢沟桥(西方称“马可·波罗桥”)。 摄影/文化传播/FOTOE

从20世纪三四十年代至九十年代初,郑肇经《中国水利史》、侯仁之《北京历代城市建设中的河湖水系及其利用》和蔡蕃《北京古运河和城市供水研究》等多部论著都有对戾陵堰、车箱渠的介绍或研究。近年来,被视作珍贵历史文化遗产的戾陵堰、车箱渠的定位问题再次引起人们的关注。借助考古发现的深入和现代勘探技术的进步,重新确认戾陵堰、车箱渠的位置、形状和走向似乎也有了更充分的条件。2011年,北京水利史研究会和永定河管理处联合发起的“寻迹戾陵堰、车箱渠”系列科考活动,将这一古老命题再次推向人们的视野。